讀者投稿

根據交通部公路局2019至2023年的資料,警察機關平均每年取締未成年駕駛案件43,000餘件。未被查處的黑數,則難以統計。

近年政府拉高無照駕駛的罰鍰,並以直接禁考作為懲罰,同時增加未滿18歲無照駕駛者的道安講習開班數。我們採訪了數位青少年,他們在未成年前,已累計數十萬罰鍰的「交通債」,然而,眾多行政措施真的讓未成年人不再無照駕駛了嗎?少年們、少年的家人,以及社會,該怎麼認識和面對這樣日益棘手的現況?

未成年駕駛無照上路,常無視交通規則,如:蛇行、超速、闖紅燈等等。2023年12至17歲少年的死亡原因中,近四分之一與汽機車事故有關,是死亡原因最大宗。過去10年未成年傷亡狀況持續加劇,2013年到2023年間,全國12至17歲少年騎機車的每10萬人口死傷數從472人增加為666人,成長了4成;除了少年自身傷亡,也可能造成對他人的危害。

目前報考普通汽機車駕照的年齡規範是18歲,但少年因各種理由而提前違法上路。政府目前採行兩個手段:道安講習、罰鍰來因應問題,但我們深入採訪無照騎機車的少年、他們的家長,以及多處監理單位人員,才發現目前「無照駕駛罰則程序」複雜,少年自己和家人無法清楚理解未成年無照上路的各種後果。

今年初剛滿18歲的利庭(化名)是其中具代表性的個案。

利庭的法律意識相當薄弱,每次收到粉紅色罰單,不是隨手丟進車廂或亂放,就是乾脆直接扔掉,他打算等以後有收入再繳。利庭表示,曾繳過金額較少的闖紅燈罰單,但無照駕駛第一次就被罰6,000元,讓他放棄繳納。他有些朋友「拿到罰單就直接撕掉,好像這件事從未發生過一樣」。

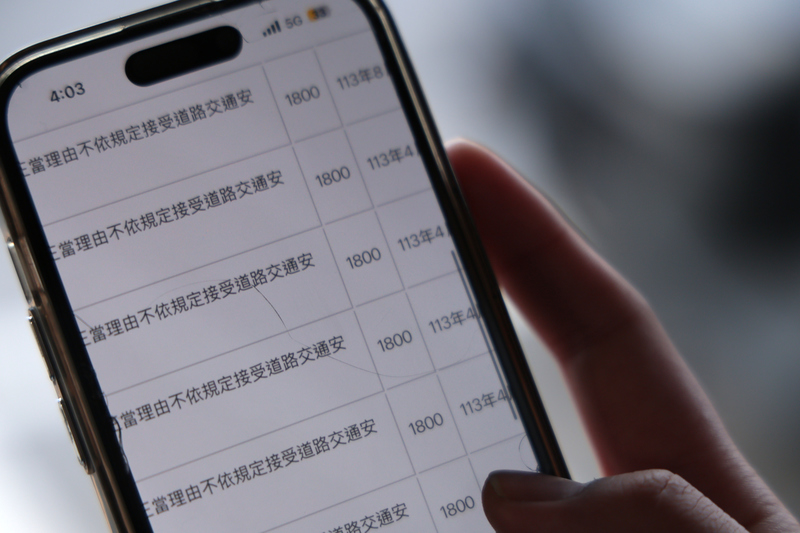

利庭不僅未處理罰單,更不清楚根據「道路交通安全講習辦法」第4條規定,未成年人必須在法定代理人或監護人陪同下參加道安講習,無正當理由未參加道安講習,會被罰1,800元。但單親且母親又有刑案在身的利庭,始終沒有父母陪同出席講習。累積的29張無照罰單,加上因未出席講習所衍生的罰款,已讓本就家境困難的他背負了驚人債務。

對未成年駕駛的行政裁罰,不只是金錢負擔,另一個未成年人未意識到的懲處是「不得考照的禁考期」。

這種欠缺「法識感」、對法律極不熟悉的情況,並不是個案,我們採訪多位無照駕駛的少年,他們不清楚初犯在30日內未繳交的罰鍰,金額會像加利息一樣被拉高,也不了解再犯的罰鍰會加倍;他們對於沒參加道安講習會再收到罰單、甚至被開罰禁考,更只有些許概念。他們以為,每回收到的罰單就是懲罰單次的行為,究竟無照駕駛會對他們整個人生造成何種衝擊,他們說,學校沒教、家長沒說、罰單上更沒有清楚的程序。

對只喜歡看影片、閱讀文字有些抗拒的當代少年來說,無照駕駛的處罰是一場複雜的流程。而「法識感」的欠缺不單是未成年人,他們的父母也經常疏忽或對少年騎車或開車上路睜一隻眼閉一隻眼。

根據教育部國教署統計,2023年上半年直轄市六都中,被查獲未成年無照駕駛的機車來源,家長提供車輛的比例超過一半;亦即每兩名未成年無照駕駛者,就有一名的車輛為家長提供。

不少受訪少年對我們表示,他們13、14歲上路時的第一個教練就是家長,也有家長幫孩子買車。曾任靖娟基金會執行長、長期關注兒少交通安全的立委林月琴分享,他們找家長來座談時,有些家長不覺得自己有問題,甚至引以為傲。一名家長自豪地說:「我從他10歲就開始教他騎車了,現在能幫我買東西!」也有家長抱怨:「為什麼政府管這麼嚴?以前我可以騎,為什麼我小孩不行?」服務過蘆洲、樹林和板橋監理站的道安講師王介銘則表示:「之前我在監理站辦理新車領牌時,見過不少未滿18歲的少年偷偷領牌。借人家滿18歲的身分證來領就好。很多都是這樣,家長都不知道。」

面對法識感不足的家庭,學校方面多數是態度消極。我們在桃園一所高職採訪時發現,高職生公然將車輛停在校門口旁,教官視而不見。即便學校加強勸導或通報家長,也難以有所成效。新北市清水高中的學務主任林呈隆分享,他當主任13年來,常碰到學生因為無照駕駛被取締。不過,相關案件必須先經過教育局的行政程序,學校通常要等到一個月後才會收到正式通知。作為最貼近青少年的教育機構,卻需延宕數週才能掌握學生的違規行為,使得班導師與校方錯失及時介入的時機,難以有效輔導與預防再犯。具有8年學務主任經驗的南港高中老師葉盈志補充,現在規定不能「一罪兩罰」,教育局來的公文上會直接註明學生已經受到處分,學校方不能再罰一次,只能從旁輔導,能做的也有限。

一名不願具名的國中教師無奈說,許多無照少年被取締後,除了收到罰單和道安講習通知單,短期內生活幾乎不受影響,「你問他們被抓到會怎樣?就罰錢,車子也不一定會被扣。就算被扣了,再從派出所領回就好。」

少年對速度的追求與法治意識的薄弱,再加上家長的默許或疏忽,學校教師難以干預,使未成年無照駕駛的問題日益嚴重。為遏制這一現象,政府近年來選擇以提高行政罰鍰作為主要手段。自2023年6月30日起,無照駕駛機車或小型車的罰鍰上限從12,000元提高至24,000元。2024年11月,交通部更進一步研議將罰鍰上限調升至36,000元,但目前尚未拍板定案。

繼續加罰能否解決未成年駕駛現象?

陽明交通大學運輸與物流管理學系教授鍾易詩分析,未成年駕駛取締案件量,多數是重複違規的累犯;對初犯而言,金額不論高低,再犯機率相對較低,但累犯的再犯率高。因此加重罰鍰,對累犯者加重處罰的效果有限。

19歲的茂翔(化名)是未成年無照駕駛的累犯。茂翔從16歲開始騎車,3年內因超速、無照罰單累積49.8萬元的罰款。即使茂翔自高職中輟後有全職工作,但缺乏家庭的支援,得獨自還債;當他意識到債務愈滾愈大,即便月薪快3萬元,也難以看到解決的出口。

為繳納罰款,他騎車去打工,再次冒著被開單的風險,形成惡性循環。新北市警察局交通警察大隊分隊長李盛馨指出,罰鍰調升主要是政府回應社會期待,但對於累犯少年而言,加罰未必能改變行為。

2024年10月,內湖區一名15歲少年駕駛外公的休旅車,衝進東湖市場一間小吃攤,釀成3死2傷;這個事件後,社會氛圍普遍將未成年駕駛視為交通亂源,交通部在民意壓力下考量提高罰鍰。然而,大台北駕訓班經營者兼教練黃飛發認為,「一味加重罰款,等同將所有無照駕駛推向更嚴重的處境,」無照駕駛的成因各異,單靠提高罰鍰,無法針對不同情境提供有效解方。

除了罰鍰,道安講習成效也不斷被挑戰。

原本設計為提升交通安全意識、減少未成年無照駕駛行為,然而,每年逾千堂為未成年開設的講習課程,形式鬆散,學員與家長多數抱持應付心態。

目前道安講習課程設計缺乏統一標準,課程內容由各監理所(站)自行規劃,僅有簡要綱要。以年初一場道安講習為例,總時長3小時,前2小時由臨床心理師主持,講述主題為親子關係、交通安全違規行為表現,最後1個小時則是監理所內部的講師講解違規記點規範、常見的道路違規案例。最終成效完全取決於授課講師的認真程度。

在監理單位工作42年、擔任道安講師30多年的王介銘說,講師分為內派(監理所內部人員)與委外(護理師、心理師等),但由於講師選用與授課方式並未受嚴格監督,課程品質落差極大。「有些講師只是應付交代地講課,一直念條文,你一定會睡著,」王介銘直言。

此外,課程內容與學員認知脫節,可能削弱學習成效。16歲的修明(化名)已參加20多次道安講習,卻認為課程與無照駕駛關聯不大;曾參加不同監理所道安講習的大霖(化名)則表示,課程最後播放的交通安全短片講述高中生騎腳踏車車禍,「但我騎的是機車,這跟無照騎車有什麼關係?」他覺得恐懼訴求的影片對他來說沒有實質效果。

交通部公路局監理組專門委員林美伶回應,道安講習的教材由公路人員訓練所統一編纂,要求講師一定要教,講師亦可彈性加入自選教材;課後會請學員填寫滿意度調查,並實施課程評量,作為改進依據。然而,我們實際參與道安講習時,課後沒有進行任何評量,也未見滿意度調查表的蹤影,與官方所言有所落差。委員林美伶則表示,課後評量與滿意度調查並非強制執行。

只是,若課後回饋與測評無從落實,官方如何掌握課程品質與成效?

道安講習要求未成年駕駛須由法定代理人或監護人陪同,旨在透過家庭約束防止再犯。但台北區監理所林姓專員指出,他們的課程到席率僅6成,部分家長認為自己是「陪報到」的義務而已,對講習目的一知半解。一名陪孫子上課的阿媽無奈道:「我是搭公車來的,他是騎機車來的,不知道這堂課到底要學什麼。」即便聽了一個多小時,她仍未意識到孫子違規的嚴重性,也不清楚自己的角色。

對累犯的未成年駕駛而言,道安講習並非「教育機會」,而是「程序性的罰則」。「不上課就會被罰1,800元啊,」修明早已熟悉課程流程,他只要「混」過3個小時。

現行監理機關所舉辦的道安講習,參與人數眾多且課程形式僵化,學員多數抱持敷衍心態,監理站內部人員也坦言成效有限。對此,一些民間機構受政府委託,嘗試推出新的替代教育方案,希望真正改變這群未成年者的行為模式。

長期關注兒少交通安全的靖娟兒童安全文教基金會(簡稱靖娟基金會)自2023年起,與新竹區監理所及士林監理站合作試辦新制道安講習,將課程重點從單純的規範教育,轉向關注親子關係與青少年發展;像是南方心理諮商所院長、同時也是靖娟基金會合作的道安講師羅惠群,在課堂上運用團體輔導,引導家長與孩子對話互動,強化家庭約束功能。

除了與監理單位合作,靖娟基金會也注意到,學校多半著重於紀律處理、較少提供後續輔導與支持,因此與新北市教育局合作,在部分高中職試辦「未成年駕駛校園團體輔導計畫」。計畫中,各校教官挑選6至10名曾有無照駕駛紀錄的學生,由進入校園的諮商心理師引導他們思考人生目標、規劃未來,同時理解違規行為的風險與影響。

關於機車考照年齡下修,台灣社會討論的熱度始終不減。2020年,公共政策網路參與平台上出現一項提案,主張比照日本、英國等國,開放16歲即可考取輕型機車駕照(不包括重型機車)。該提案在3個月內獲得超過6,000人附議,支持者認為,這是解決台灣未成年無照騎車問題最根本的辦法,也寄望能藉此解放未成年的行動自由;反對者則擔心,目前交通安全教育仍不足,倉促開放可能讓事故率進一步攀升。該提案送交交通部審查後,最終仍維持現行制度。

2024年,台灣首次有縣市首長主動提出將機車考照年齡下修至16歲。該年12月,苗栗縣長鍾東錦表示,偏遠地區大眾運輸資源有限,學生通勤不便,進而衍生無照駕駛問題;為改善此現象,他建議參考國際先進做法,將機車考照年齡下修至16歲,並要求考照前須完成相關駕駛訓練,以降低交通事故風險。

立委林月琴則認為,降低考照年齡雖是台灣交通制度的未來願景,但目前社會條件尚未成熟,推行仍有困難。她強調,學校應加強交通安全教育,確保學生具備充足的交通規則知識,貿然下修考照年齡,將帶來過高風險。

許多歐盟國家、英國、美國、澳洲及日本等國,已將機車考照年齡下修至16歲。由於汽機車操作難度不同,發生事故的風險也不一樣,其考照年齡也所區分:機車較容易上手,因此部分國家允許青少年提早上路;汽車操作較為複雜,發生重大事故的風險也較高,多數國家因此規定須年滿18歲才能考照。然而,這些國家同時配套完備措施:嚴格的培訓和考試要求。

交通學者鍾易詩認為,台灣應先建立「漸進式考照」(Graduated Driver Licensing, GDL)制度,讓考照制度更完善是考照年齡下修的大前提。GDL制度將正式駕駛執照的取得過程分為3個階段,每個階段的駕駛權限逐步開放,並設有相應的限制條件,例如:限制夜間行駛、限制乘客人數、要求維持零違規紀錄,方可進入下一階段。「我們現在連18歲都管不好了,16歲就很難開放。如果我們把GDL做好,才有機會往下修,」鍾易詩強調。

當少年跨上機車、坐上駕駛座、催下油門的那一刻起,公共危險、罰款、講習便如影隨形。當罰則無法阻止重蹈覆轍,未成年無照駕駛仍會持續,在違規風險與現實需求的夾縫中,怎麼加強對法規的理解以及家庭和學校的約束,進一步思考嚴謹的漸進式考照,是台灣社會不能再迴避的議題。

GDL(Graduated Driver Licensing) 是一套讓新手駕駛分階段取得駕照的制度,目的在降低風險、提升駕駛經驗與成熟度。1987年,紐西蘭成為全世界首個實施完整GDL制度的國家,並有效降低車禍量。其後,加拿大、美國、澳洲等國陸續採用該制度

GDL制度通常分為3個階段:學習駕照、臨時駕照與完全駕照,但各地細節規定可能有所不同。

- 學習駕照( learner's permit):駕駛使用學習駕照,須有合格駕駛陪同監督。

- 臨時駕照(intermediate or provisional stage):駕照通過考試後獲得臨時駕照,但在夜間駕駛、乘客數量等方面會有一定限制。

- 完全駕照(full driver's license):累積足夠的駕駛經驗並符合要求後,駕駛才能獲得完全駕照,擁有全部的駕駛權限。

資料來源:陽明交通大學運輸與物流管理學系教授鍾易詩、美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)、《安全研究》期刊(Journal of Safety Research)〈美國州分級駕駛執照(GDL)的歷史和現狀〉

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。