張贊波專訪艾未未

中國藝術家也是導演身分的艾未未,今年8月底帶著他執導的最新紀錄片《人流》(Human Flow)前往威尼斯影展。參與此片拍攝工作的中國獨立紀錄片導演張贊波,藉著此次影展機會,與艾未未進行了3次總長近4小時的深度訪談。《報導者》與張贊波獨家合作,分3個主題刊登,此為系列之二。

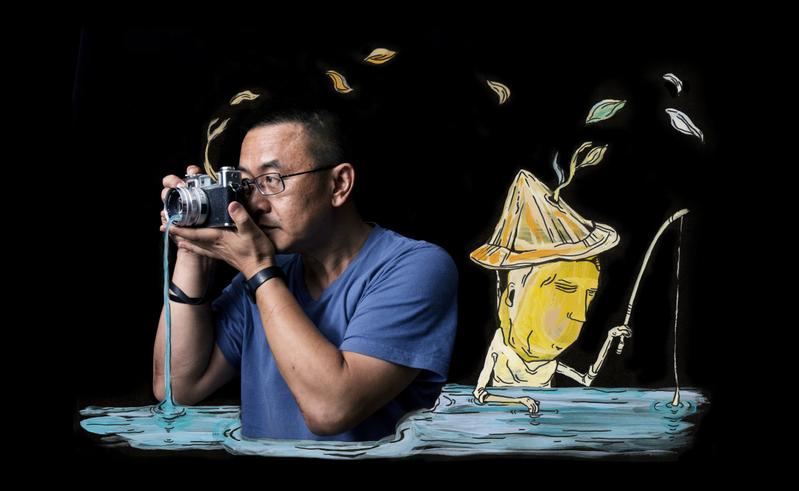

- 訪談人:張贊波(中國獨立紀錄片導演)

- 受訪人:艾未未(中國藝術家、紀錄片《Human Flow》導演)

- 訪談地點:威尼斯、柏林

- 訪談時間:2017年8月28日、9月6日、9月9日

張贊波(以下簡稱張):《Human Flow》不是你的第一部紀錄片,你之前在中國攝製過很多部關於中國現實的獨立紀錄片,但你本來是個藝術家,怎麼想到要去做電影、做紀錄片?能談談你的電影經驗和電影觀念嗎?

放映很簡陋,都是在室外架起汽燈,孩子們搬來家裡的凳子,嗑著瓜子,女人打著毛衣坐在那開始閒聊,等一個下午,要占好的位置。然後電影開始,看的時候,有的人坐在銀幕的正面,有的人坐在反面,還有人爬到樹上,都能看。經常片子會燃燒,燒掉放映的膠片。電影放完後,我們仍然是意猶未盡,放映隊又轉去另外附近的一個連隊,通常要走一、兩個小時,我們會跟在後面,一直跑到另一個連隊去看第二遍。回來的時候已經深夜,月亮掛在空中,我們沉醉在同一部電影看兩遍的興奮中,一遍遍的重複電影裡面的台詞,模仿裡面的動作。

電影把一個不熟悉的現實搬到了你的現實中,由於它的真實與親切,成為了你生活的一部分,拓展了你的想像和語言的空間。那個時候的電影無非是《地道戰》、《地雷戰》、《敵後武工隊》這種類型,或者是《列寧在十月》、《列寧在1918》,外國片只有蘇聯的。當時我們最大的興趣是電影裡的反面角色,所謂壞人,壞人出現大家都很高興,現實中的好人太正經了,壞人都比較有風格,有可以被記住的特徵。

我開始記錄是在紐約的80年代末,那時DV剛剛出現,我就在地攤上買了一個拍著玩,沒什麼目的。

我們即時將影像放到了網上,比如我的電梯照,所有的媒體都看到了,在網路上瘋傳。回來以後,我想把這個故事完整地呈現出來,光是照片是不夠的,我們就將已有的視頻和錄音,也就剛夠剪成一個片子,我們立刻剪,幾天後放到了網上。

這件事情對我啟發很大,首先,現實中的衝突和拍攝的東西,是其他電影設計、編劇所完成不了的,它具有像一條魚從水裡拽出來的那種鮮活的勁兒,那是沒有辦法重複,沒法重新設計的。其次,放上網路的時間越早,它引發的輿論會成倍數地上增。

那部片子是我的第一部,後來我捲入了很多政治事件,包括有關楊佳的《一個孤僻的人》,關於浙江溫州的一起死亡事件的《平安樂清》,《河蟹房子》是關於我的一個工作室被拆的事兒,還有《鄂爾多斯100》,一個建築專案的故事。在這個之前,2007年我拍過《童話》,《童話》用了20多人的拍攝團隊,拍攝一個關於如何搜集和帶領1001個中國人去卡塞爾參加一次國際性藝術展覽的一個類似於傳說的故事。

話還可以往前說,2003年我就拍了《北京2003》,跟藝術和建築相關的一個片子,拍了北京四環以內的所有的街道。那時北京開始準備奧運,城市街道面臨改造,我把北京地圖分成16個地區,走遍了每一條街巷,這部片子是很重要的城市記憶,之後的北京和2003年的北京不一樣了。那時趙趙剛開始跟我做助手,《長安街》用了近一年時間,拍攝長安街從東六環到西六環的一條直線,每500米拍一條一分鐘的一個靜止畫面的短片,像拍照一樣的拍錄影。接著還拍了《二環》和《三環》,四個片子在一起組成了一組北京那個時期的最完整的城市圖像。

此外,我拍了大量的訪談,幾十甚至上百部,針對政治和社會層面的案件,對律師群體、媒體人、建築師群體的訪談,這些東西都是放在網上,在網上流傳。拍攝很即興,開機就拍,我們有大量的資料。拍電影對我來說沒有負擔,表達是很正常的事。這次來參見電影節,有人問我,你是怎麼「跳」入這個電影行業的?其實我也算是電影學院78屆的學生,沒吃過豬肉,見過豬跑。

張:你製作的那些紀錄片,我基本上都看過,覺得都很精彩,尤其《老媽蹄花》和《一個孤僻的人》,我個人覺得分別代表了中國獨立紀錄片中所謂行動式、介入式紀錄片以及調查類紀錄片的高峰,但好像你並沒有將這些片子限定在電影領域,你也很少去參加電影節,而是通過網路傳播或者免費寄送DVD給索取者的方式傳播,我也正是通過這種方式看到你的作品的。 那這次《Human Flow》怎麼會採用和之前截然不同的製作模式?這次有相對專業的攝製組和製片方,有出資不菲的投資方,而且是好萊塢的公司,發行公司也有亞馬遜(Amazon)。為何有這麼大的轉變?是因為你來到德國、來到柏林了,面臨的環境不同了嗎?還是因為其他的原因?

艾:我認為無論是誰,個人或者文明所達到的高度,都體現了對已有條件利用的能力。我在中國的時候,那種遊擊戰式的拍攝是唯一的可能,速戰速決,快速地放到網上。當時我的拍片處境類似於城管管理下的攤販的處境,城管來了,就趕快收攤,不收攤就會挨揍,會被抓進去。我和大多數中國獨立紀錄片作者一樣,拍片屬於髒亂差環境下的亂擺亂放,趁城管來之前能賣幾件賣幾件,遲早會被踢翻攤子。

但到了西方之後,它有一個強大的市場,雖然我們剛開始拍《Human Flow》時也是以遊擊戰的方式,我在萊斯沃斯島的海邊看到難民下船,打開手機就開拍。拍了那一幕之後,我慢慢地意識到這個主題太大了,而我瞭解太少了,那怎麼進入呢?就要找到一種可行的方案。這就像有了電腦之後,就不會用算盤了,我不會懷念算盤的,這種戀舊沒有意義。自然就想到要組一個劇組,我盡最大的努力有效地調動資源。後來,才有了投資、發行公司的進入,讓我們的作品進入到電影這架巨大的機器中,進入到威尼斯電影節,非常幸運。當然,這些不是我特意去選擇的,一切都是自然而然到來的。

張:我注意到中國的媒體基本遮罩了你入選威尼斯電影節的消息,即使不得已提到你的片子,也不會提到你的名字,你希望你這部電影能在中國放映嗎?

艾:中國是最大的電影市場,雖然片子的內容沒有直接涉及中國問題,但中國有相同的價值和議題需要討論,有可觀的觀眾。由於審查制度,在中國放映我的片子估計沒戲,片子沒有機會上映,不是片子的問題,而是因為我這個人。這體現了批評的原則問題:是針對個人,針對電影,還是針對事件?不喜歡我這個人,那麼電影和事件是不是就不重要呢?這樣的狀況哪都有,人們分不清批評的層次。

張:以往你跟中國獨立紀錄片圈子也多有交集,比如說在《童話》時期,有不少現在知名的獨立導演都受聘參與了你的片子的製作,比如說王兵、杜海濱、黃文海等人,這次的《Human Flow》你也邀請了黃文海以及我參與拍攝。 據我所知,你也曾慷慨支持過不少中國獨立紀錄片導演,請問你怎麼看待中國獨立紀錄片的整體樣貌以及中國獨立紀錄片導演這個群體?

中國不存在公開的市場,有些東西沒有受到檢驗,有機器,開機了,然後剪完,你就是一個拍紀錄片的了。紀錄片好不好由拍的事件來決定,《老媽蹄花》是因為衝突本身決定片子的特徵。技巧相對談不上。這個技巧跟勇氣,在場的深入程度相關,有點像貼身肉搏,要刀刀見血。當然也可以是一個人在沒有燈光的屋子裡哭泣或訴說,內心的表達,可以是個人的自言自語,比如你拍的《有一種靜叫莊嚴》。它的形式太自由了,現實本身有血有肉,是生動的,故事的人物和語言有強大的力量。中國非常適合拍紀錄片,小製作,個人能完成,有情有境,再有一些風格,這就很完善了。

但是整個紀錄片的生態不健康,大多拍完了就放在那,要不就到國外參加一些影展,作為總體面貌還不是那麼強。古根海姆在一個很好的平台上展示它們,屬於比較大的規模。

張:雖然我不會像某些狹隘的異議人士一樣,將你去關注難民題材和關注中國題材對立起來,我認同一個真正的藝術家是面對整個世界發言,而不是非得限於某一區域或領域不可。 但實話說,作為一位依然還生活在這片土地上的紀錄電影人,從情感上,我對此也難免有點遺憾和傷感。當我看著雷洋案、於歡案、明經國案、瀘州太伏案⋯⋯,接連在這片土地上發生。時代波詭雲譎、風雨如晦之時,我會想起那曾經拍攝出《老媽蹄花》、《一個孤僻的人》、《平安樂清》等片的著名獨立攝影機卻缺席了。自從你去了德國後,再沒有人能像你那樣敏銳、熱情、勇敢而高效地去記錄我們社會中的這些深重瘡疤,借此一次次撕開公權力的醜陋臉皮⋯⋯。

無論從實際影響力還是紀錄電影史的角度看,你出國後所留下的巨大空白至今,甚至很多年後都無人能替代──剛剛上面提到的那些中國獨立紀錄片導演,包括我,顯然都不具備替代的能力。你怎麼看這點?你還有回中國拍攝紀錄片的可能嗎?

艾:我很熱愛紀錄片,紀錄片對我來說是一種肉搏,它能夠看出拍攝者,也就是觀察者主動地接近現實的距離感,從中表現出他的熱度和力量。每一部紀錄片都是通過作者和現實的距離感來完成的一個語言,這是很了不起的一件事情。

我們無論在談什麼都是在談時空:「時」就是片段時間中的一幀或是一秒,是一段時間的印痕;「空」就是我們談製作者對事件的距離感的控制,表現出個人審視的態度,它確定了每一個拍攝者非常不一樣,對同一個現實不可能有兩種一樣的態度,沒有兩個人會拍出同一張照片。

涉及到剛才問題的延伸,就是說我個人離開了那個時空,對我來說簡直是意淫,因為拍攝的動機不存在了。動機的存在是我體驗和情感的需要,促使我把機器的開機鍵按下去、把焦距對好,對現實展開凝視,這個凝視造成了片子的價值。如果這個不存在了,那它跟攝像頭拍的東西很像,它是沒有主觀意識的東西。

當然如果我規定了它是一個沒有主觀意識的東西,這不是不可以。比如說《北京2003》,是一個150個小時、用一個鏡頭完成的北京城市地圖。我還拍過《長安街》、《二環》、《三環》,都是這種類型的嘗試。它的語言完整,形態準確,情感表達一致,這些紀錄片我認為很好,但是沒人提過。

每一個人可能都有這種感受,儘管你老了,你還會想起「啊,我曾經和誰打過一架。」為什麼會記住曾經打過一架呢?因為那個事件用別的方式是沒法表達的,打架就是一個事件。當時到底是怎麼回事,誰對誰錯?你很有可能記不清了,但是你一定會記住這件事情本身。對我來說,在中國拍電影就像曾經打過架,這是一個很具體的事情,它有情景、人物、狀態,有你的那種瘋狂,無奈或是無聊。影像能客觀地將其表述出來,別的形式還表述不出來,哪怕小說能表述出來,但是文字又跟電影不一樣,它沒那麼直接。

但是你說這個東西很好,我再去重做一遍,不可能,我一點沒那個興趣,這個東西不好重複。它如果有價值就是不可重複,它可重複它就沒價值了。我離開了那個地方,物是人非,人面不知何處去,桃花依舊笑春風,屬於事過境遷吧。

張:也就是說你沒可能性再回到中國拍片了?因為你的那個打架的階段性已經結束了?

艾:對呀,我不在那裡,我對事情的認識也不一樣了。我沒有辦法了,我不想跟他們那樣糾結了,我以前糾結的時候,是因為我想跟他們講道理。

張:後來你發現跟他們講不清道理?

艾:對,我為什麼不去跟一頭牛講道理,或者跟一條蛇去講道理,那也不是不可以,但變成了一個象徵,變成了一個儀式,那不是我的意圖。當時我拍下那些事件,就是想將它公佈出來,讓大家來評判它。現在,這些事情的主體我既沒有辦法見證,也沒法找到我的受體。

中國公眾不具有強烈的是非感,沒有是非感的民族是不存在的。它是既沒有倫理,也沒有美感、沒有美學的存在。我認為中國民族是不存在的,從精神意義上,它早已不是一個具有涵義的民族,儘管它的人數龐大,但這些人承載了一定的主流思想,長期被灌輸了一些烏七八糟的東西,而失去了人的原始意義上的價值。

這個社會一次次地毀壞了人的基因的原始特徵,在這個情況下,我的片子的受體存不存在?我去拍那些東西給誰看呢?這就是我不想再去拍攝中國題材的原因。

張:我明白了,但我對此還是覺得很遺憾,我估計也還有一些人會覺得遺憾。

艾:但是我的生命又沒結束,這無需遺憾。我投入到難民話題,更大的話題,在更適當的平台上討論人的尊嚴、特徵、族群、宗教,還有檢驗我們所謂的普世價值:它的真實立場和它的虛偽的面目。這些問題更大。

張:我記得曾經在某個你的訪談裡看到,有中國學生問你拍紀錄片有何訣竅,你說:當然有,就是「開機、開機、再開機」,我對您的這個說法非常認同,也多次在我的片子的映後交流中引用過,你自己是怎麼理解這句話?

艾:我的理解是,任何一個類型的作者,紀錄片作者或是藝術家都離不開對現實的關注,這個現實即是外部現實,也是心理現實。長期的思考和執著的追求某種「真」的存在,是一個作品出現的原始動機,是承載它的原始動力,也是它能夠感染人的基本的可能。在求真的基礎上,我們相信人類有共同的原則,我們是用同樣的算數的方式,對味覺、色覺的評判是一致的。求真是來自於作者的不屈不撓的需求,這個需求不存在,就不存在任何作品。有這個需求的存在,加上相應的技術手段,作品才會產生。

紀錄片作品來自於作者的認知水準,經過剪輯處理,用什麼、沒用什麼、怎麼用的、這個語言是怎麼出來的,這來自於人的習慣、美感判斷,還有性格。有些人反叛,有些人平和,會導致風格。

在中國,開機本身有巨大的危險性,這不是一個法律能支持個人表達的社會,開機在很多情形下已經是犯罪行為了。我說過「你如果希望瞭解你的祖國,你已經走上了犯罪的道路。」這句話不過分,但凡還有願望去改善那個國家的人都已經在監獄裡了。我說這句話的時候還樂觀,我當時還沒有被囚禁。現在我的兩個律師都已經進去了,都已經判了刑。

張:對,你的這句話在年輕人中間傳播得比較廣泛。對正在做紀錄片或者決意以後要做紀錄片的年輕人來說,「開機、開機、再開機」也很重要。

艾:對,開機,不間斷地開機,保持有電狀態。要認識到只有開機了,你對世界的觀察才真正開始了。其他類型的觀察並不是主動觀察,只有開機後的觀察才屬於主動觀察。

張:如果你可以在中國舉辦一個關於難民題材的藝術展覽,你希望是什麼?

艾:我早已經忘記中國的存在了,真的是這樣的,客觀來說。我覺得在世界上,一個人運用自己的感情、知識和能力的可能性是很大的。不斷地將自己限定為某國人,從而接受某種特殊的原則和立場,這是有辱人生的。我父親那代人深受其辱,我不希望我的兒子也是這樣。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。