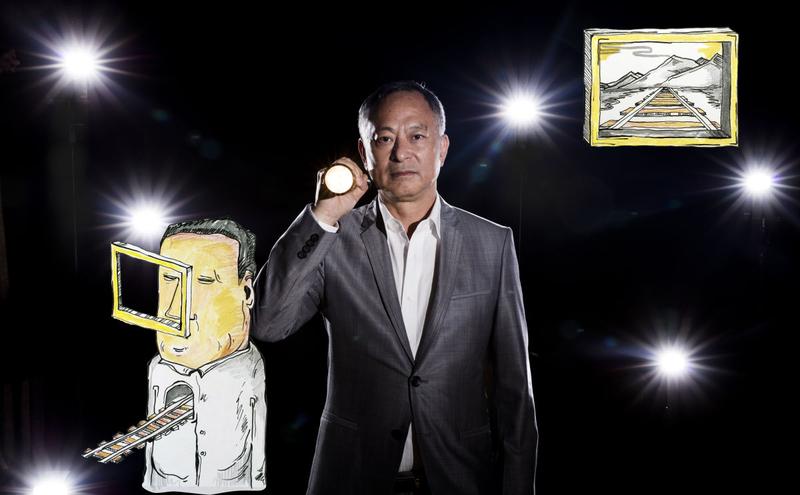

中國導演王久良的紀錄片作品,從《垃圾圍城》到《塑料王國》,在中國網路上永遠是熱得最快、也「被消失」得最快。此次以《塑料王國》入圍金馬影展最佳紀錄片、最佳剪輯。早在今年9月時,王久良應CNEX紀錄片影展邀請來台,並接受《報導者》採訪,分享從自我覺醒到創作的磨練。在台灣,無論他的影片與報導,相信都會被深深記錄下來⋯⋯。

入圍第54屆金馬獎:最佳紀錄片、最佳剪輯(錢孝貞、李博)

王久良,1976年生於山東安丘。畢業於中國傳媒大學。2007年完成關於中國傳統鬼神信仰的系列攝影作品。2008年開始進行北京周邊垃圾污染的調查記錄,至2011年完成《垃圾圍城》系列攝影作品和同名紀錄片,以及2017年的《塑料王國》。

王久良右眉靠近眉心上那道凹陷的小疤,是他鏡頭對準垃圾與塑料近十年的印記。因多次進出常人避之惟恐不及的垃圾場、廢塑料場,被嗆人的酸氣燻著,那次他終究不敵穢氣而氯元素中毒,眉上生了氯痤瘡,那座隆起的平頂小瘡山一路潰爛,耗了幾個月才好。然而,流膿生瘡的印記並不只在王久良眉上,而是更繁盛地刻印在長年活於垃圾周邊的人們身上。

王久良因拍攝《垃圾圍城》和《塑料王國》兩部環境議題紀錄片而受矚目,出身山東安丘樸實農村的他,自中國傳媒大學影視藝術學院畢業後成為攝影藝術家,曾差點成了為生活而得先擱下才華的人。所幸他那時以生死為題的攝影作品觸動了他的伯樂,即中國資深策展人、攝影評論家鮑昆。

「當時我說,我希望你不要去找工作,你是非常好的藝術家,你認真做藝術,吃飯問題我幫你解決,當時正是影像藝術品市場跨開的時候。」但現實是,以死亡為題的攝影作品「並不好賣」,鮑昆轉而引著王久良嘗試自己長年關注的垃圾議題,只是沒料到,這一踏進去,就是10年。

2008年時的王久良當然不懂垃圾,只能土法煉鋼,從跟蹤他家樓下的垃圾車開始,這一跟,卻意外跟出了四百多座污染失控的垃圾場,及依其而生的上千名拾荒者。他回來時說:「老師,藝術不藝術不重要了,這些景象,世人得看到。」這話讓鮑昆濕了眼眶,決意支持這個年輕人,王久良遂踏上這條追殺垃圾的憤怒道。

四年間(至2011),他繞了1萬3千公里,拍下5千多張照片、60多小時的影片。每座垃圾場都成了Google地圖上一個個小黃點,地圖緩緩拉遠,無數個小黃點環成一個圈,圈內不偏不倚正是北京。這是王久良的第一部紀錄片《垃圾圍城》。

濁色調的垃圾、廢料侷促的攪在一起,佔據了原本該是河流與土地的每一個鏡頭,震撼了世界。《垃圾圍城》掀起國際媒體關注,也間接促使2010年,時任中國總理溫家寶批示,投入100億人民幣整治北京周邊的垃圾場。

若《垃圾圍城》處理的是自家人造的孽,王久良2016年11月正式發行的紀錄片《塑料王國》(Plastic China),講的則是沒被擋下的、外來的禍。

片中一幕,工廠的孩子研究著一張畫有德國國旗的貨單,那其實是德國第二大服裝零售商P&C的進貨單,生產地是中國寧波,送貨地是德國,如今衣服已送達,包裝衣服的塑膠袋,又經「回收」,重回中國。

「『塑料王國』這四字不是我發明的,是媒體對中國大規模的廢塑料回收加工區的戲稱。有些地方還恬不知恥地說我們要打造一個中國的塑料王國,還覺得那是非常牛逼的事情。但你去看,根本不那回事兒。」

中國是全球最大的廢塑料進口國,沿海四十多個港口,平均每年吞進近一千萬噸的廢塑料,交易牽涉百億美金。約50萬個裝載廢塑料的貨櫃進港後,經層層轉手,最終落到散佈沿海、一間間家庭式工作廠房裡。混著各式污物的廢塑料被用最原始的方法人工分類、挑揀後,先用乾淨的水洗過,再被推入機器裡融成灰撲撲的塑膠軟泥,再經「造粒」噴出一顆顆塑膠原料顆粒(pellet)。

接著這些重生的塑膠小粒又被製成塑膠產品,隨即送出港,再次銷往世界各地。沖洗這些塑料的髒水流回河裡;挑剩的、難以重生的、最髒的垃圾和塑料,就被拿去鋪馬路、做浮球、做養扇貝的黑色盆兒,又或是留在原地成堆地燒,化作縷縷毒煙。

從螢幕上,理應是感知不到味道的,但看著片子,總讓人不自覺的憋氣。「那車間(指塑料造粒機器廠房)的酸味,你是一分鐘也待不住的,」王久良還曾因拍攝在車間待了太久,導致氯中毒,噁心、頭痛了好幾天,額上的瘡也是那陣子生的,「說回家吃不下飯太矯情,但那裡工作的人,都知道有味道,卻早已聞不到味道了。」

追著廢棄物的這十年,也形塑了王久良極具調查報導感的風格。《塑料王國》製作耗時6年,光調研就一年多,除了田野,也跑去日本、美國取經。「我還打開一個美國街上的垃圾桶拍裡面的東西,結果發現一堆可回收的,這還是在環保意識比較好的加州!這要是在中國,不用10分鐘就被撿走了⋯⋯原本是虛心去請教,結果發現他們的回收公司分揀很粗暴,比我們做得還差,然後這些東西就送來中國了⋯⋯而且我得不好意思地說,中間那些賺錢的分揀公司,很多經營者都是台灣人,我去的三間都是。」

學著分辨塑料還不是最難的。

《塑料王國》拍攝期間,王久良已縮到很低調的團隊仍時刻被地方派駐的眼線監視著,他戲稱自己有「三窟」,後來兩個被抄。其中一個租來的住處,甚至座落在「毒窟」旁。回收廠裡的人怕麻煩,總躲著他,第一個願意出來接受採訪的大哥,還是心疼他在那兒晃了3個月沒人搭理,才站出來。有一度他索性放下攝影機,用買貨人的身份進入工廠,並開出合理的價格買貨,虧了一萬多元人民幣。久了,老闆知道他來意不壞,也就信任他了。

願意出面的受訪者,最後多半也被地方勢力要脅不准再和他見面,幾個月的影像,常一夕烏有。拍了3年,王久良尋覓了無數的受訪者、換了無數個拍攝地,用時間和一直不足的經費拚著、換著那些彌足珍貴的畫面,直到有一次,團隊被公安扣下,無法突圍,還是動用鮑昆好幾層的人脈,才救他出來。「那一次,我是真的覺得,我再也頂不住了。」

但他終究用「40歲的山東男人暴烈的尊嚴」頂住了。 日前在台北華山CNEX紀錄片影展開幕映後座談上,凡有人問他怎麼撐住的,均是這套「尊嚴」說。但實際上,從滿是廢料、總共300多個小時的鏡頭望去,最震撼王久良,也深深刺痛他的不是種種刁難,也不是酸腐的毒煙,「是孩子在垃圾堆裡。」

和《垃圾圍城》一樣探討巨觀環境議題的《塑料王國》,卻不似前者以不間斷的垃圾影像提問,而較微觀地聚焦山東一處廢塑料回收場的兩個家庭。一是工廠主人王坤一家,另一家則是遠從四川來打工的彝族家庭彭氏,並以長女、當時9歲的依姐作為故事軸心。

也許是緣分,剛認識依姐時,王久良的女兒甫出生,女兒2歲到4歲,正好是他和那兩個家庭一塊工作、生活的時間。「確實因為我有孩子,我對那些孩子特別有感觸,也特別心疼。」那時王坤家1個孩子,彭家5個,其中一個還是在塑料廠旁的田間出世,且生產不到10小時後,彭的妻子即重回工作崗位。

片子裡,6個孩子時常玩在一塊,他們像尋常小孩那般推來推去、追來追去,只是是在廢塑料與垃圾堆裡。他們披著舊報紙披風,撿著廢棄醫療針筒當水槍玩、把印有不同品牌的塑料袋拼在一起貼在房裡擋風、從滿是垃圾的河裡撈出垃圾,再從中撈出死掉的小魚炸著吃。夏天做飯,冬天烤火,全用塑料。垃圾充斥就是孩子的日常。而這樣的日常激起的憤怒,支撐著王久良走完漫長的6年。

「我作為一個父親,受不了,我覺得沒有任何理由和必要,把孩子們放到垃圾堆裡去,這是我永遠不想再看到的畫面。」

在台北的幾場映後座談裡都有人提問,看到孩子那樣砸進垃圾堆裡,怎麼忍著不介入?這個問題,拍攝的每一刻也撕扯著王久良。起初見到孩子在垃圾堆裡爬,他會直接一把拎回來。但後來發現,每家孩子都這樣,拎也拎不完。他後來只有在碰到危險時,才會出手介入,「因為人還是第一身份」。但他也知道,問題要被看見,若沒拍下,這些事件就不曾存在。

「當孩子睜開眼睛就看到垃圾,那對他來說是正常的東西,但他不知道這是成人帶給他們的,如果你還愛孩子,還期待孩子是民族的未來的話,他們不該受這些傷害,那我們大人該做點事情,這是我拍攝的動力,所以電影裡孩子是主角。」

也因此,《塑料王國》作為王久良的大型調研項目,光影像就有好幾種呈現,其中議題式的、較暴烈的是26分鐘的「媒體版」,而一個多小時的「電影版」則講述王、彭兩家的故事,兩邊影像幾無重疊。

紀錄片是個相互介入的過程,拍攝結束後半年,工廠老闆意識到產業的危害,遂關閉塑料場,現下是名卡車司機,妻子則在一間工廠打工,兩人的收入比以前還好。不幹塑料後,王坤的經常性頭疼消失了,腫瘤狀況也穩定下來,只剩心腦血管疾病糾纏不清。

而依姐一家,終於在4年與廢料為伍的打工生活後,花了5天回到四川老家,後來還新添2個妹妹,一家九口靠著彭文遠替人修房子的微薄收入勉強度日,孩子們也也在各界幫助下,陸續上學去了。

儘管只是兩個家庭的故事,還是掀起政策上的巨變。

《塑料王國》在許多影展上播映、得了許多獎,北京政府甚至在7月正式對世界貿易組織(WTO)宣布,將在2017年底,徹底結束塑料、廢紙等36種廢棄物進口。這出乎意料的一刀兩斷,甚至讓鮑昆擔心內部轉型不及。而一步步關閉大門的中國港口,也開始讓垃圾卡在原產國,成為燙手山芋。王久良說,這甚至已影響了美國15.5萬個垃圾工作崗位。

雖然造成始料未及的影響,但王久良作為電影工作者,終究知道他僅能用力地呈現影像、點出問題,卻沒法徹底解決那些沒有選擇的拾荒者、或在相關產業裡最底層的悲苦,特別是孩子的處境。前陣子他為了新片到中國西南山區調研時,也拜訪了依姐的家,並再度被那裡「令人絕望的貧窮」震撼著。

片裡說著「我想上學」的依姐,當年都9歲了還沒上過學,如今已是抽高後的14歲少女。但前些日子,她深思熟慮後,決定退學回家幫忙照顧年幼的弟妹。「我強忍著我的價值觀,問她心裡真實想法,她想了一會兒說,我覺得我應該回家幫父母照看孩子,幫父母幹活兒比我上學更重要......當時我真的一句話也說不出來。」談起依姐,王久良總會沈默幾秒。

「依姐非常懂事,她會顧及父母的情緒,會照顧弟弟妹妹,她知道家境艱辛,又想努力追求自己的幸福,這種糾結、撕扯,令人心疼。」他在山區看到很多這樣的孩子,也自知能為他們做的不多。所以他先暫時擱下垃圾,並發誓要以依姐為原型,拍一部電影。

垃圾把王久良的目光帶向孩子,但最終依舊是孩子把他領向更美麗的地方。只是這次不拍紀錄片了。因為跟著彭家一起生活,牆上掛的那台播放器裡上千首的彝族音樂、彝族的人與風景,王久良也愛上了。「你愛一個地方,影像上可以懲惡,也可以揚善」。所以這次他決定拍劇情片,也算是和手上另一個大型生態調研取個平衡,也自我療癒。

也可能因為,現在的王久良已不像十年前那般「憤青」,處世已豁然得多,也更懂得掌握並接受自己能力可為孩子做到的事。「(塑料王國的這些場景)是我們大人所賜的、不美好的世界。改變世界可能要靠我們的孩子,儘管我們已傷害了他們⋯⋯因為如果孩子沒希望,世界真的沒希望了。所以我對這些大人們,一個都不饒恕,包括我自己。」所以作為攝影家、社會工作者,他持續在這條路上前行。

「快滅火!」《塑料王國》片尾,孩子們在灰煙漫天的垃圾場裡,舉著石頭和土磚往著火的垃圾堆裡砸,像是要砸熄大人們釀出的禍。最後幾秒,「已經滅完了!」一個孩子得意地說。

「那邊還在燒!」

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。