電影《八月》在今年金馬獎獲得「最佳劇情片」,這部以素人演員、黑白拍攝的作品,沒有史詩場面也無明星光環,《八月》憑藉溫潤內斂的影像,點亮一群在尋常日子裡老實過活的人。從一個搖滾少年成為電影導演,張大磊也將成為華語電影世界裡一個不可忽視的名字。

獲2016金馬獎最佳劇情片

張大磊,內蒙古呼和浩特人。俄羅斯聖彼得堡國立影視大學導演系畢業。先後參與多部電影的拍攝,擔任過執行導演、編劇與後期製作等。《八月》為其首部電影長片,獲第十屆西寧FIRST 青年電影展最佳影片、最佳導演等四項提名。

付了錢關上計程車的門,3個15、6歲的小伙子,七手八腳的把剛才一件件搬下車的樂器又一件件的背上身:吉他、貝斯、效果器、一整組的鼓。等主唱恍然大悟吼出一句:「哎!又有東西弄丟了!」車早已走得老遠。

這不是他們第一次把樂器忘在車上,都怪沒個固定的排練室,只好四處從朋友那裡打聽誰家涼房(屋外的儲物平房)方便借用,問好時間地點就帶上一堆樂器搭車集合,搞得成天像在打游擊。

這個1982年冬天出生、還沒發育完全的主唱兼吉他手,名叫張大磊,內蒙古呼和浩特人,剛從補習班下了學。他進補習班的原因與班裡其他同學一樣:中學畢業沒能考取高中。這班學生大多來自呼和浩特市內,還有一些來自周邊小縣城,即使來的地方不同,懷抱的目的卻也無異:明年能考取。

空氣塞滿了青春的氣息。

壓抑找到出口,張大磊背起吉他,開始了補習與玩團並行的生活。他找了2個朋友組了名叫「蟲卵」的樂隊,曲風與偶像Kurt Cobain路線一致。下課沒事就約去朋友家的涼房練團,把創作好的音樂錄成卡帶;為了能上台表演,他們私下借用學校大禮堂充當表演場所,偶爾也去包場那些白天不用營業的夜總會,台下站滿樂迷,台上他們大汗淋漓。張大磊後來順利考取高中,唸半年又退了學,把自己留在音樂裡。「蟲卵」後來解散了,手裡樂器從電吉他換成木吉他,音樂頻道也從NIRVANA轉到Tom Waits與Red House Painter,他繼續一個人的民謠。

「我原想成為一個搖滾樂手。」當年15歲的搖滾少年,34歲成了一位電影導演,坐在台北西門町的「明星咖啡廳」裡,與我們聊起這些年少往事。

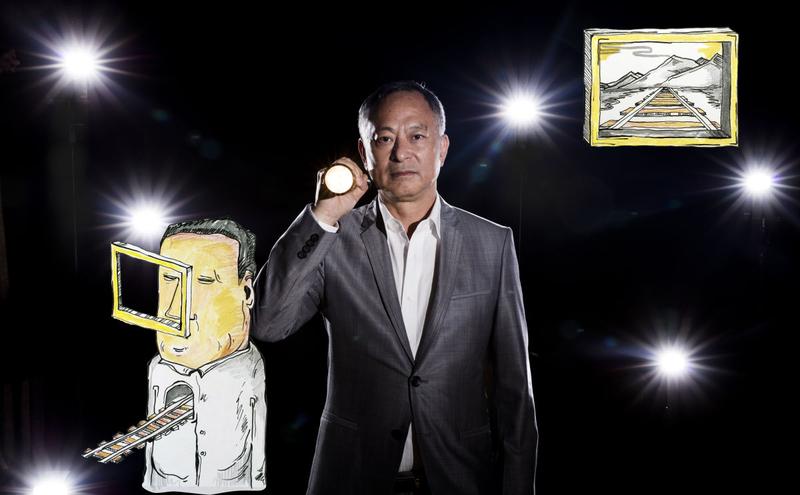

張大磊以電影處女作《八月》獲得今年金馬獎「最佳劇情片」、「最佳新演員」,以及會外評比的「國際影評人費比西獎」、「亞洲電影觀察團推薦獎」共4項大獎,金馬評審團主席許鞍華盛讚,導演以細膩的黑白光影,讓場面調度不著痕跡。

《八月》全片以素人演員、黑白拍攝,說了一個90年代北方小城一家三口的日常:沒能考上重點中學的12歲男孩小雷,揣著雙截棍一副相安無事的到處晃蕩;母親成日叨念,想方設法要把小雷送進重點中學裡;國有企業改革,父親從國營的製片場裡下了崗,為生活只好離家跟著私營劇組去外地拍片。這個八月就像每個八月,無所事事熱醒在午睡的蓆子上,不同的是這次院子的曇花開了,臥病的太姥也走了⋯⋯。

螢幕裡張小雷在夏日無聲成長,螢幕外那是張大磊的童年回憶。

張大磊出生在中國一胎化政策下,母親是警察專校裡教馬列主義的哲學老師,父親是內蒙國營電影製片廠裡的剪接師。兒時的張大磊與父親相處的時間並不多:「他是拍電影的,像我現在一樣,東奔西走是家常便飯。在我年少的時候他經常在外頭,尤其過年過節他都不在,那感覺很寂寞。但可能越是這樣,與父親一塊生活的印象都非常深,我當時高中退學就是他陪我去的,是他找老師說:『我兒子,不上了。』我媽她是絕不可能跟我去的。」張大磊笑著說。

從高中退學後,原本懷抱著去北京繼續搖滾樂手的夢想,卻在決定前往俄羅斯唸書後宣布告吹。

人生際遇倒也有趣,那年本來應該進俄羅斯唸音樂學院的他,試都考過了卻又在臨門一腳時轉了彎:「我一到音樂學院大門,看到所有人都非常嚴肅,背了個大提琴,我想這一去肯定是完蛋了!後來就跑去電影學院,那裡大門是沒有門衛的,不僅可以隨便進出,學生們看起來都蓬頭垢面的、非常懶散,可能是寫劇本熬了一晚上。但我當下覺得:這個氣場對!」

若從《八月》溫厚的敘事與節制冷靜的影像美學,很難與當年那個橫衝直撞的少年聯想一起。談起這一放一收的轉變,張大磊顯得有點靦腆:「我其實是一個很容易被感動與投入的人,這兩年好一點了,前幾年上台演出的時候都是會哭的,當下是很感動,但事後想起來都⋯⋯啊⋯⋯特別難為情!」聊起自己的性格特質,張大磊不好意思的笑說。自覺容易煽情,「看淡一些」成了張大磊創作時常提醒自己的事:「太近、太投入就會看不清,再來也是不想暴露太多,我很容易暴露一些缺點、暴露自己心裡面的事,所以寧可淡一點。缺點少看一點,哪怕是優點也少看一點。」

從俄羅斯結束電影學業回到家鄉那年,張大磊滿腔熱血想拍出作品,卻也意識到自己不能再像當年那個15歲的搖滾少年,只想任性專注在一件事情上,他得先生活,也無法從生活裡退學。起先,他參與了幾個電影劇組的工作,後來自立門戶,為結婚新人拍攝婚禮上播放的短片,透過與新人聊生活聊想法,寫成了劇本拍成10分鐘的影片,當時在內蒙古還沒人這麼做,算是個創舉。

這份工作除了讓他維持基本生計,一方面使他保持了創作者的心態,另一方面也讓他有了與非專業演員接觸的機會,學會如何與素人演員建立信任。那段日子,他就一邊做著維繫生活的工作,一邊繼續電影創作。從2008年故事有了雛形、歷經4年劇本撰寫、到2015年電影殺青,《八月》可以說是一部從生活縫隙裡換來的電影。

「我其實要感謝這麼長時間以來這部電影沒有拍成,從2008年有了這個念頭到2015年,這7年當中我反覆在審視這件事情,也和自己對話。也許08年我拍掉這部片子的話,可能現在看到會是另外一個樣子。時間久了我慢慢發現,我要淡一些看這個事情,如果主觀那麼強的話,就真的變成只有我能看懂的電影,這當然不是我的本意。」那些漫長的生活,讓張大磊有了餘裕,把年少的血氣沈澱為創作的底蘊,用更冷靜的眼光「站開來看」自己的作品,「其實這不光是我創作的過程,也是生活的過程。我在調整我自己的生活,同時也調整我這部作品。」張大磊說。

這種冷靜與客觀的視角,還包括來自侯孝賢導演的啟發。

當《八月》劇本進入後期修改,張大磊看了《侯孝賢畫像》這部紀錄片,在影片中,侯孝賢談起自己拍攝《風櫃來的人》定調風格的關鍵:「我拍風櫃的時候,劇本都寫好了卻不知道怎麼拍,後來朱天文聽我轉述後,拿一本小說給我看《沈從文自傳》,這本小說有一個觀點,是俯視的,好像這個是世界上發生種種的悲傷的事情,他都很客觀地在看,有一種胸襟。我記得我拍風櫃的時候我就跟攝影師講,冷一點冷一點。」侯孝賢多年前在紀錄片中的一席話,成了張大磊電影拍攝時相當重要的借鑒,並反映在他與《八月》攝影師呂松野一起構築的影像風格上。

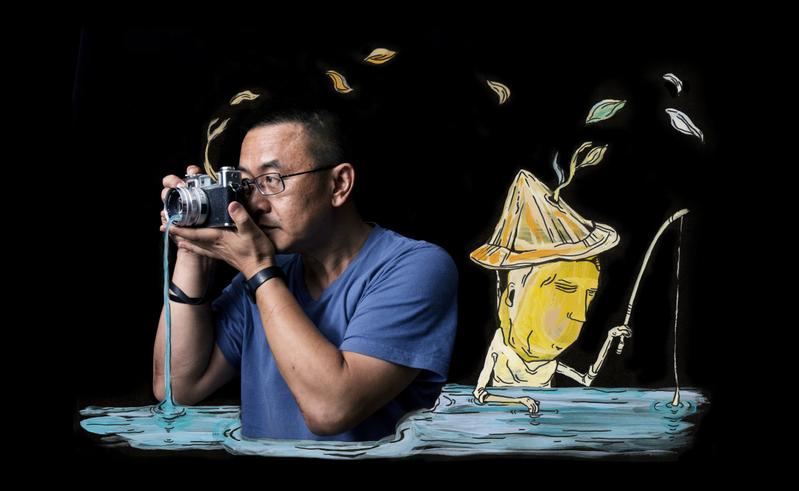

呂松野是張大磊在俄羅斯學電影時的同學,也是生活裡的好兄弟,內蒙古呼倫貝爾人。他曾以藏族導演萬瑪才旦執導的《塔洛》入圍2015年金馬獎最佳攝影,今年同樣再以《八月》獲得提名。

「松野是一個非常有創造性的攝影師,他在《塔洛》裡的創造性比《八月》更多、風格也更強,《八月》他其實是『收著拍』,需要有些克制,可以表現才華的地方反而要壓回來。」張大磊談起與呂松野的合作過程,與明年即將著手的電影計畫:「我不敢說下一部還會完全保持這樣的風格,但有一個態度是不會變的,我還是希望能冷靜一點去看影片裡的人或事,不想有太多的渲染與解釋。」

《八月》沒有大場面也沒有明星光環,只以真誠打磨出光芒。在金馬獎頒獎典禮上,身為剪接指導的父親張建華感言誠摯動人:「我兒子張大磊當初要拍這個片子是很艱苦的,但是我支持他拍完。我跟他說就兩種選擇,一個是繼續幹下去,再一個是幹不成,那就改行吧!這劇本當時給了很多地方,但都沒有收,後來我就自己出錢來拍。」除了父親的資助,電影拍攝後期也獲得了蒙古導演麥麗絲的投資,以不到200萬人民幣拍攝完成,同時成為愛奇藝影業出品的第一部文藝電影。電影在最後黑畫面打上了一行字幕:「僅以此片獻給我們的父輩」,除了是對父親的致敬,也是向生活裡為家庭努力的每個父親。

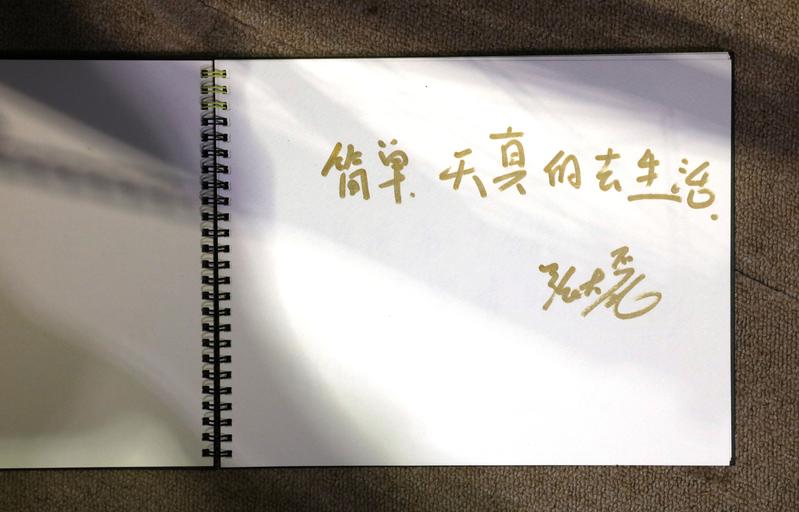

當飾演張小雷的小演員孔維一,站在台上領取「最佳新演員獎」時,他純真地說:「感謝導演給了我這次成名的機會。」相較於普世所定義的成功,張大磊仍只想繼續以電影傳達那些被社會二分法之後的「所謂失敗者」——那些不能言善道、沒有太多方法、心思直接簡單、笑著低下高貴頭顱去生活的普通人。

張大磊的電影就像喧鬧世界裡忽然靜下的午后,落葉吹風,床邊鬧鐘秒針嗒嗒,伴著流理台永遠關不緊的水龍頭,涓涓滴滴⋯⋯

生活細碎如常,這些卻是讓人安心、藏於記憶裡的永恆聲響。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。