Data Reporter》性教育趕不上時代變化,醫療補破網成效有限

淋病、梅毒這些古老的疾病,正悄然逼近校園。在台灣的醫療現場,愈來愈多醫師察覺令人不安的趨勢──例如一位資深感染科醫師感慨,「十年前,偶爾才見一例梅毒;現在,遇過不少國高中生確診。」

淋病與梅毒的通報數在台灣所有法定傳染病中排名前五,《報導者》以衛福部疾病管制署公開數據分析,發現15~19歲男性淋病發生率在5年間增長近3倍;15~19歲女性梅毒發生率更是所有年齡層第二高。數據顯示性病感染者年齡層加速下移的現象,尤其女性通報數攀升,包括2024年孕婦梅毒個案數是2022年的2.6倍。

性病不只是醫療問題,它更折射出台灣性教育、家庭與社會間的多重裂縫。當大人無法給青少年安全的性教育,青春的探索就轉向父母鞭長莫及的網路世界。當性知識及性別觀念遇上網路黑洞,混沌少年時,就可能成為性病蔓延時。

坐在泌尿科診所裡候診的高中生安靜地把雙手插在制服外套口袋內,不管身旁的媽媽不斷低聲叨念著:「怎麼在小兒科還看不好,還要轉診到泌尿科?」

男孩口袋裡的雙手,藏著媽媽沒看見的紅疹,那是他不想讓父母知道的祕密。16歲,初嚐情愛的滋味,他內心隱隱知道一手紅疹大概與那些激情有關。

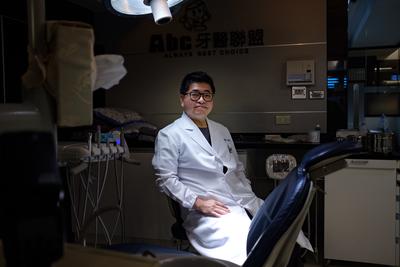

終於,輪到男孩看診。診療室裡,即將揭曉的答案,津久診所的泌尿科醫師羅詩修早已知道,但當大人在場,他的任何措辭都可能戳破青春的祕密,甚至可能引來一場親子大戰。

羅詩修仔細查看男孩的手,心裡大概有數,決定單刀直入:「同學,你有發生性行為嗎?」男孩堅決地說:「沒有。」但手掌紅疹早已替他回答。媽媽不好當場逼問,診間氛圍凝結。羅詩修沒有說破,技巧性地說,有時候在公廁也可能接觸到病毒,建議還是驗一下性病,以防萬一。

檢驗結果在幾天後揭曉,梅毒陽性,男孩與醫師都不意外。幸好這一次,不知是巧合或溝通的結果,媽媽沒陪同看診。男孩向醫師承認,他與女同學有過性行為,羅詩修要他告訴女孩也要接受篩檢與治療。

男孩不是羅詩修看過的第一個在學青少年感染性病,也不會是最後一個。許多泌尿科、婦產科醫師都難免遇上這樣的時刻。醫師除了治療症狀,也要衛教安全性行為與使用保險套,否則再接觸到病菌還是有可能被感染。

羅詩修說,這幾年「時不時會遇到國、高中生感染性傳染病,所以現在看到孩子手掌長出紅疹,一律都先驗梅毒。」他觀察,網路原生世代的孩子在就診前都會先上網查,他們多數心裡有底,知道自己得的是性病,但是怕被家長責怪,所以大半逃避不就醫或在診間沉默不語。

- 對於未滿14歲之男女為性交者,處3年以上10年以下有期徒刑。

- 對於未滿14歲之男女為猥褻之行為者,處6月以上5年以下有期徒刑。

- 對於14歲以上未滿16歲之男女為性交者,處7年以下有期徒刑。

- 對於14歲以上未滿16歲之男女為猥褻之行為者,處3年以下有期徒刑。

- 第一項、第三項之未遂犯罰之。

除了梅毒之外,淋病也趁機肆虐。「淋病的個案,實在太多了,」昭安泌尿科診所院長陳昭安說,每次面對未成年的性病病患,總難讓他忘懷。那天走進診間的,是一名15歲的國中男孩,因反覆泌尿道感染,在其他診所就醫多次,始終看不好。陳昭安只問了一個問題:「尿道有分泌物嗎?」

那些以為藏得住的祕密,終究還是炸裂開來。

「我們診所,每兩個月就要通報一次性侵。」

陳昭安一句話,卻是台灣社會目前視而未顯的「房間裡的大象」──性病盛行率正在青少年族群間陡升,15~19歲男性淋病發生率在5年間增長近3倍;15~19歲的青少女梅毒發生率竟是所有年齡層第二高。

愛滋曾被視為「20世紀的黑死病」,隨著近20年預防及治療藥物的進步,感染人數逐年下降。相較之下,其他4種可治癒的性傳染病──梅毒、淋病、披衣菌以及陰道滴蟲發生率卻並未減少。

《報導者》進一步從衛福部疾病管制署開放資料平台,仔細爬梳性病通報,發現更多值得深究的現象與問題,包括淋病、梅毒通報發生率增加外,還有年輕化的趨勢。疾管署甚至曾發函給教育部,提醒18歲以下的淋病、梅毒通報數增幅明顯。

從長期趨勢來看,淋病通報數已出現數波明顯上升。根據統計資料,2003年全國每十萬人口僅有7.2例淋病個案,至2023年已增至35.3例,20年間增幅近5倍,直到2024年開始有些微趨緩,但總通報數仍有7,606人。

疾管署慢性傳染病組副組長詹珮君分析,COVID-19之後各國都有淋病、梅毒通報數攀升趨勢,疫情期間沒有診斷造成傳播更厲害,台灣比各國流行上升時間點較晚,但淋病已經達到高峰開始下降。

進一步觀察不同年齡層,15~19歲發生率增幅明顯,尤其青少女淋病發生率在5年間(2019~2024年)從每十萬人口11.2人,增至36.6人,成長3倍,甚至高於20~24歲的35.8人,躍升為女性全年齡層最高。

男性部分20~34歲發生率雖仍為最高,15~19歲男性淋病發生率在5年間的增幅卻超過其他年齡分層,從每十萬人口48.6人,增至131.1人,成長近2.7倍。

上述趨勢顯示,淋病感染年齡層有下移現象,青少年正面臨日益嚴峻的健康風險。此外,雖大部分年齡層發生率皆為男性高於女性,但2024年10~14歲年齡層卻為女性較高。

- 使兒童或少年為有對價之性交或猥褻行為。

- 利用兒童或少年為性交或猥褻之行為,以供人觀覽。

- 拍攝、製造、重製、持有、散布、播送、交付、公然陳列、販賣或支付對價觀覽兒童或少年之性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品。

- 使兒童或少年坐檯陪酒或涉及色情之伴遊、伴唱、伴舞或其他類似行為。

一位長期陪伴兒童性剝削受害者的輔導老師涵涵(化名)表示,「8、9成遭性剝削的孩子們確實常面對性病的問題,」他們的性知識也相對薄弱。但是,這並不表示,性病與性剝削、性暴力直接畫上等號。

研究青少年健康及性病傳染的成功大學公共衛生研究所教授莊佳蓉補充,過去研究時曾遇到基層醫師反映,有校園周邊學生接連出現淋病個案,追查後才發現傳染源來自班上同學。她建議,醫療及教育界應進一步關注青少年性病個案背後的活動網絡與傳染鏈。

梅毒也呈現相似趨勢,通報總數看似差距不大,但不同性別與年齡層的變化差異明顯。梅毒男女比為5:1,2023年的數據與前一年相比,男性從8,172例降為8,078例,減少1.2%;但女性卻是從1,535例增加21.2%,達到1,861例。北市聯合醫院仁愛院區感染科主治醫師顧文瑋說明,因性病中女性總體通報量比較少,若增加時增幅很明顯。

其中年輕族群女性,不論是20~24歲、15~19歲、10~14歲,感染梅毒人數均呈現攀升曲線,前兩者位居各年齡每十萬女性人口發生率第一及第二。一位不具名的基層婦產科醫師透露,女性對於性病警覺度沒那麼高,多數是性伴侶發現女性性器官長出異物,女性才驚覺而就醫,或是女性因為骨盆腔發炎、泌尿道感染就診,才意外檢查出性病。

2021年開始,除了醫療端通報,疾管署同步跟健保署產前檢查結果進行勾稽,避免漏掉個案。詹珮君說:「孕婦梅毒的個案數是很好的觀測指標,代表台灣梅毒疫情還沒過高峰。」

針對未成年性病通報量快速上升的現象,顧文瑋認為,從目前的觀察推測,最可能的原因是不安全性行為增加,但他也提醒,尚需進一步釐清的問題包括:「是整體性行為頻率上升?還是與過去相比,青少年進行性行為時更少採取保護措施?」這些都是亟待深入調查的議題,但是缺乏相關研究佐證。

在解讀這些數據時,莊佳蓉也提到類似困難,「推論時需要搭配其他研究數據,例如學生性經驗調查。但國內研究結果顯示的學生有性經驗的比例卻低得離譜,資料可信度不高。」她強調,這顯現收案方式、研究問題跟不上實際狀況,得出的結果根本無法回應性病通報裡反映出的變化,相當可惜。

單看2024年各縣市通報資料,15~19歲未成年淋病總通報數以六都為主,新北市202例居冠、台中市118例次之、桃園市89例第三。為更清楚掌握全台未成年者罹患性病的概況,《報導者》參考內政部戶政司公布的縣市人口數,將地區人口數進行標準化處理,結果呈現出不同樣貌:

淋病發生率最高的是花蓮縣,每十萬人中有209人,其次為基隆市163人,新北市則為118人。詹珮君表示,各縣市發生率的確存在差異,政府會對發生率高的縣市,強化篩檢計畫與醫療端和地方政府的合作機制,深入了解社區傳播變高的原因。

性病發生率高,與其他社會指標往往相互牽動。花蓮的淋病發生率最高,長期關注未成年性別教育議題、台灣性別平等教育協會監事莊淑靜指出,這結果「並不讓人意外。從過去對未成年媽媽生育率的觀察來看,花蓮(11‰)就長期高於全國平均(3‰)。」

花蓮縣衛生局疾病管制科科長陳志櫻也進一步說明,「東部醫療資源分布不均外,花蓮隔代教養的問題比較多,父母親雖能提供物質需求,但缺少陪伴,孩子就容易從其他地方尋求關注。」

至於15~19歲青少年的梅毒通報數,自2021年起在部分縣市呈現快速成長的趨勢。新北市通報案例從2021年的46例,攀升至2024年的131例;桃園市則從15例大幅成長6倍至97例;台中市也從18例上升至62例。

若依人口標準化後的發生率來看,花蓮仍位居首位,每十萬人中有104人確診梅毒,桃園市以87人居次,新北市則以77人排第三。

其中,桃園市梅毒通報數成長尤其明顯,桃園市衛生局疾病管制科股長陳鈺宜表示,實務上確實觀察到未成年梅毒通報數增加不少,多與網路交友有關,「但疫調過程相對困難,孩子多半不願透露詳情,導致追查接觸者的作業困難重重,成為我們防治工作上的一大瓶頸。」

現行通報制度下,仍有許多漏洞,難以溯源找出感染鏈。未成年確診性病後,醫療院所必須通報地方衛生局及社會局處,由衛生單位聯絡法定代理人,也會進一步疫調。一位基層泌尿科醫師說,一些個案在得知可能被家長知曉後,便選擇中斷回診;甚至有診所為了確保未成年病患能按時回診、治癒,主動或應病患要求,選擇不通報。

他曾遇過一對15歲的情侶,一同感染淋病後走進診所,開口就說:「我們是因為相信你才來的,如果你要通報,那我們就不看了。」醫師只能退而求其次:不採檢、不通報,仍以藥物治療。

這樣的折衷作法,雖出於保護病患,但也突顯現行制度下通報數據可能遠低於實際感染人數,也可能還有無症狀的感染者,背後潛藏著未被揭露的黑數。

同時醫師個人對於性病認知,也會影響到篩檢及通報數,王建淳舉例,醫師若有比較積極詢問病史、或是幫忙篩檢,有機會挖掘到比較多個案數。

每一個通報的數字背後,可能都藏著一個來不及說出口的故事,尤其未成年個案數成長,更可能涉及社會結構的問題。《報導者》採訪多位醫療、教育、社福領域的專家,發現這並非單一成因所能解釋,他們不約而同指出,整體環境變遷與社會文化轉變共同交織,形成通報數增長的結果。

網路社群充斥各種色情影像與交友訊息,如美國東北大學研究發現,社群平台的演算法,針對13歲的兒童同樣會推播露骨、色情的資訊。學生對於性健康的知識卻不一定足夠,某家防中心不便具名的社工督導便指出,「孩子只要有手機,非常容易能獲取色情資訊。當過早接收這些資訊,大腦性衝動控制能力不佳,在情感荷爾蒙促使下就發生性行為,但往往沒有防護的概念。」

此外,正式人際互動模式已經不像過去,資深國中輔導老師浩爾(化名)分享,「任何人隨時都可以透過網路找到速食約會,不只很方便而且很隱匿,事後也不需要彼此承擔,但沒有人教孩子如何因應這套新的秩序。」

在社群媒體時代,藉著網路探索情欲、甚至延伸至線下的交友、實踐,變成一種流行,花東一所中學的心理師玉婷(化名)說,「一名來諮商的女學生說她頻繁在網路上認識不同性伴侶,最後感染梅毒,想要溯源、她也不能確定是誰傳染給她。」

種種現象,符合今年一篇國外文獻的研究結果:青少年高風險性行為與交友軟體、色情內容的接觸以及藥物濫用有關。青少年使用社群媒體創造連結,同時也降低了連結的品質與保護性,網路交友更多帶有意圖,為了生理需求約炮,如同掠奪者在應用程式上尋找獵物。

一些過時的男性陽具崇拜也在網路上復辟,羅詩修說,「有一個17歲的男孩一來就很自豪說自己已經達到『百人斬』。」羅詩修說,以他的臨床經驗觀察,未成年感染性病個案中,網路交友的樣態最多,看來手機某些App已成為尋找性對象的便利管道。

「我覺得做性交易沒有什麼不好啊!我能賺到比一般打工還要多的錢。」這是一位曾從事性交易的青少女對心理師的坦白。這番言論將性交易與一般打工相提並論,但青少女不一定知道如何保護自己,也缺乏與成人世界打交道的技巧與風險認知,讓她們更有可能暴露在染病與性剝削的風險中。

台中市居仁國中健康教育老師黃珍也曾問國中生:「為什麼你想要交男朋友/女朋友?」曾經有幾位孩子回答:「因為他會給我錢,或是送我禮物。」

情感關係一旦與金錢產生對價,更可能模糊孩子對身體界線的認知。尤其如今性交易的樣貌更加多元與隱性,從八大行業到新興的「包養」軟體,對象鎖定高中、大學生。羅詩修回憶,一位男性病患確診性病後竟主動說「我還有4個包養中的小女朋友,我會請她們來治療,費用我先付」,讓他一時不知如何回應。類似情形在性病門診中屢見不鮮,正是危機伏流。

到底性教育是誰的責任?學校?家庭?每當發生性通報事件,責任歸屬便成為拉鋸戰,彷彿找出「戰犯」比解決問題更為迫切。

實際面,校園面對性病議題相對棘手。浩爾分享,他曾遇過一名女學生向校護反映身體不適,校護察覺異狀,陪同就醫後,確診為梅毒。案件立即依《性別平等教育法》規範啟動通報機制,後來孩子才說,曾透過網路與校外年長男性發生過不安全性行為。家長一來學校,立刻劈頭大罵:「我之前不是就跟你講過要好好念書?」這時身為輔導老師的浩爾,不只得關注孩子罹病後的心理狀態,更要梳理孩子與家庭的關係,他說,「當時最怕同學知道,對孩子也是傷害,最先得做到滴水不漏保密工作。」對學校而言,這不只是個案處理,更是提醒師長,孩子在性觀念、情感關係實務上的缺漏。

教育部公布《十二年國民基本教育課程綱要》,性教育列為「健康與體育領域」中「個人衛生與性教育」主題其中一個次項目,國中階段的重點為「青春期身體變化與保健」、「多元性別」、「身體自主權」、「安全性行為和法律規範」等幾個面向。

多年深耕性教育的黃珍也直指核心問題是「學校缺乏健康教育專業師資」。她舉例,非專科教師在課堂上分享自身與男友的性經驗,原意可能是讓學生了解情感實務,在學生眼中也可能曲解為鼓勵性行為。內容不符合學生心智年齡與領綱學習,無法獲得合適的性保健知識。

另一個阻礙則是來自於家長,黃珍指出,「一旦教得太深入,反而引來家長投訴(老師是不是鼓勵孩子發生性行為),使老師們陷入進退維谷的窘境。」她長期替非健康教育背景的教師進行性教育培訓,發現多數教師認為這是「最棘手的課題」。「尤其在七年級階段,要教授生殖器官構造與功能、月經、夢遺、自慰等內容,對多數老師而言,光是開口談性,就是一大門檻。」

為了彌補知識,有些學校邀請校外專業人士進行演講,心理諮商師、性治療師梁秀眉受訪前才到某第一志願高中分享「為什麼要戴保險套」,演講完學生反應熱烈,「但學校老師抗議教的內容太清楚,『你這樣會不會害我被投訴?』」相較保守的校園內,「性教育完全跟不上孩子所處的複雜情境,」梁秀眉如此感嘆。

勵馨基金會先前針對台中與苗栗所做的「國中生性教育學習狀態調查」結果顯示,課堂教學多偏重在「生理性知識」、「制式概念」,較少運用生活案例討論。這也呼應梁秀眉提到的:「就算孩子們知道應該使用保險套,若伴侶堅持不戴,他們也不知道該怎麼應對。」

在醫療進步的今日,多數性病雖可透過藥物治癒,但症狀痊癒之後,心理卻常留下難以抹去的傷痕。梁秀眉指出,「性病不同於一般傳染性疾病,它會對個人的生涯、心理造成一種『性創傷』,帶來自我否定與對伴侶的不信任感。」她擔憂,陷入困境的青少女們,若不敢出聲求助,或許連身邊的人都無從察覺。

此外,醫療現場還有其他的觀察,許多孩子在確診後,選擇逃避、不願回診。馬偕醫院兒童感染科主任紀鑫指出,「孩子原本只是因為發燒、骨盆腔疼痛就醫,卻意外被診斷出性病,他們常常不好意思回診。有時候還得半哄半逼,才能讓他們接受連續一週的抗生素注射。」更遑論要求孩子治療完後,3個月後回診複驗。

台灣在愛滋上完善的追蹤機制,為何無法複製在其他性病的追蹤管理上?王建淳分析,若每個性病個案都要仔細疫調,追尋接觸者,至少得多花半個小時;淋病、梅毒個案數太多,醫療院所及衛生局人力根本不足。

特別是牽涉未成年的個案,疫調技巧更重要,否則可能引爆家庭革命。王建淳建議,應從中央建立跨部會合作的機制。「當孩子因性病前往醫療院所,完成通報後由社工協助,將資訊回饋到學校,由輔導老師或健康教育老師介入,讓醫療、教育有實質連結。」

他強調,光靠醫療端治療疾病是不夠的,若背後牽涉性剝削、性觀念偏差,這已超出醫療體系能處理的範圍;但是源頭的觀念不改變,孩子未來仍可能再次感染性病,「這必須社政、教育、醫療等系統一起動起來,整合資源,才能真正解決問題。」

此外,莊佳蓉也提到性病篩檢可近性的問題,「愛滋病篩檢是免費,民眾比較積極做篩檢,但其他性病還是得自費檢查,很多人會等有症狀再檢查。但問題是,能不能自我察覺症狀、及時處理?」這是未來政策須加強的方向。她也呼應疾管署在2023年委託的科技研究計畫,當中也提及應在愛滋篩檢中,加入梅毒與淋病篩檢及衛教,搭上愛滋便車,加強其他性病的防治。

更重要是回到問題的源頭,孩子們如何建立正確的性態度及性健康知識。陳昭安有感,家長態度至關重要,父母願意理性討論時,孩子能願意較遵照醫囑、規律回診。他遇過一次案例,16歲少年確診淋病,少年母親陪同就診得知消息時,並沒有責罵,而是說「他們是青梅竹馬感情很好,我會再提醒女生要來看醫生。」

青少年開始性的探索,是成長必經之路;性病是其中的風險之一。重要的是,社會應正視性病進入校園的問題,如何打造讓青少年願意就醫、疫調的環境是當務之急。「親密關係」不該再是親子、師生間的禁忌話題,因為「不談」並不會就讓孩子「不做」;責備只會讓他們在生病後選擇「不說」。我們無法為孩子打造無菌室,所以要讓青少年在充滿誘惑的網路世代中學會保護自己,讓性教育不再是危機後的補救,而是成長歷程中「認識自己」的一課。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。