精選書摘

本文為《等待在夜裡被捕:維吾爾詩人的中國種族滅絕回憶》後記,經衛城出版授權刊登,標題與文內小標經《報導者》編輯所改寫。

塔依爾・哈穆特・伊茲格爾(Tahir Hamut Izgil)是一位維吾爾詩人與知識分子,1960年代末生於新疆維吾爾自治區古城喀什市,80年代前往北京中央民族大學就讀。1996年,塔依爾從烏魯木齊前往土耳其留學時,受到當局不實指控,被逮捕監禁3年。1998年,塔依爾獲釋回到維吾爾自治區,成為一位導演,與妻女過著恬靜的生活。然而,在少數民族備受歧視的中國政權底下,塔依爾與族人的性命和自由,始終都操縱在別人手中。

2016年,中國政府在新疆維吾爾自治區實施「維穩」措施,以防禦恐怖主義與分離主義之名,對維族人展開全面性監控跟大規模逮捕。市民商家被迫加入反恐陣線、人們被鼓勵監視彼此,店舖刀具被拴住、收音機被銷毀。塔依爾熟悉的鄰居、朋友、家人一個接著一個消失蹤影,面對四面八方滲入的恐懼,他開始在夜間準備耐穿的鞋子與暖和衣服,以便在夜半被警察帶走時,能夠保持溫暖。2017年,塔依爾夫婦開始討論是否要離開深愛的家園⋯⋯。

《吃佛》、《我們最幸福》作者德米克(Barbara Demick)如此描述塔依爾寫下的《等待在夜裡被捕》一書:「它描述相對正常的生活如何逐一消失,現實如何成為一場夢魘。」

星期一早晨,阿斯娜和阿爾米拉匆匆吃過早餐後出門去上學。我因為諸事煩心頭腦昏沉,揮不去憂慮和不祥的感覺。我躺在沙發上,滑著朋友的微信貼文,但沒有一篇真的入眼。我決定聽點木卡姆,那是構成維吾爾古典音樂核心的十二套曲目。我選了我最喜歡的木卡姆《烏孜哈勒》,聽著開頭的歌詞在哀愁的彈布爾聲中飄蕩。

瘋狂之谷將擁抱我疼痛的靈魂, 讓我這半毀的人生一口氣徹底毀滅。 噢,邪惡的命運,你殘忍地擁抱碾我為塵埃, 願無人在我凋敝的塵土中發現丁點價值。 莫問我去向何方,選擇已不在我手上, 我將生命的韁繩交予命運,所走之路但聽天命。

古老的歌詞哀傷刻骨,我正沉浸在遐想之中,忽然手機鈴聲把我猛然拉回21世紀。是王博打來的。他是居委會的漢族幹部,所屬的居委會對我們公司所在的這棟樓有管轄權。王博是我們公司的「包戶幹部」。

按中國的行政建制,社區居民委員會(也叫居委會)是基層群眾自治組織,由城市居民自我管理、自我教育、自我服務。委員會主任、副主任和委員由住民選出。但實際上,我從來沒聽過居委會的公開選舉。由於每個居委會都包含一個地方共產黨支部,大家一般只覺得居委會是黨在城市裡的地方行政單位。

每週一和三,王博會來視察我們的辦公室。每次視察後,他會用手機掃描辦公室門內牆上的QR碼。QR碼儲存了我們公司每名職員的辨識資訊。

因為我們是影視廣告製作公司,辦公室很多人來來去去。非公司員工來的時候,假如王博正好也在,他會逐一詢問對方叫什麼名字、來這裡做什麼,並把回答確切記錄下來。當時我們對這種事都很習慣了,誰也沒有多想什麼。

那個週一早上,王博在電話上跟我說我們的辦公室鎖上了,他很客氣地請我盡快過去替他開門,他在大樓外等我。

我下樓發動車子。我的公寓小區有26棟樓和2個大門,一個供人步行,另一個供車輛出入。行人入口從去年(2016年)秋天就鎖上了,現在只能從警衛室的十字轉門掃描身分證進入。大門旁的小屋裡日夜有警衛輪班,非住戶要步行進入小區,必須在警衛室押證件。住戶開車進來要刷感應卡,非住戶的車輛則必須先經過登記才能進入小區。雖說是這樣,每輛車進入小區,後車廂都還是得打開檢查。我往感應器嗶了我的卡,開車上馬路。

幾個月前,小區前的十字路口建了一間便民警務站。從10月起烏魯木齊每一條路上間隔200米,就有一座這樣的雙層建築,彷彿都由一個模子印出來似的。警務站一樓有數名員警輪班,並陳列一排日常必需品提供過路人使用,例如手電筒、縫紉包、單車打氣筒、傘、瓶裝水、毛毯、麵包和手機充電線,它們都像展覽品一樣排放整齊。同樣排放在一旁的還有哨子、長木棒、橡膠棍、電刺叉、手銬、盾牌和其他維安用具。警務站二樓有15到20名武裝特警候令,警務站外則有一輛警用廂型車全日24小時待命。

自從這些警務站打著「便民」口號建立起來,我一直密切關注其動靜。有一次甚至假借問路進到裡頭一探究竟,但我還沒見過有誰是真心進警務站求助的。實際上每個人都心知肚明,這些警務站是控制及鎮壓維吾爾人的巨大體系一環。維吾爾人經過警務站,每每都會裝作沒看見,盡可能迴避。但我們漸漸還是習慣了,因為我們知道無所不在的監控是躲不掉的。此刻我看著警務站,開車經過。

車子行經公車十號線的陶瓷廠站,我看到幾名特警在人行道攔下兩名維吾爾青年,檢查他們的手機。自從2009年暴力事件後,攔檢就成了家常便飯。

2016年秋天,我開車在幸福路上拐錯彎,交通警察從路旁出現把我攔下。我把車靠邊停,交警表示要看我的駕照,我遞給他問我做錯了什麼。他沒答理我,兀自走回警車。

我跟上去又問了一遍,嗓門一定是不自覺提高了。因為才一眨眼,4個在街上巡邏的漢族特警已經衝過來,傲慢地問這裡發生什麼事。我向他們解釋,但他們沒興趣聽。其中的隊長打斷我說:「手機給我!」我交給他。「解鎖密碼。」我解鎖了。他從口袋拿出一部掃描裝置,裝置一端連著5條傳輸線,分別供iPhone手機、安卓手機和其他我不熟悉的手機型號連接使用。他把我的iPhone接上裝置,按了螢幕上的按鍵開始掃描。

警察在維吾爾自治區南部檢查民眾手機已經好幾年,而且會以檢查到的內容為由把人逮捕,但在烏魯木齊,這項措施是去年秋天才開始的。從此以後每個人都異常小心。很多人因為下載檔案分享軟體快牙等「非法」應用程式被抓,或者因為警察在他們的手機上找到「違禁」資訊,例如可蘭經文、伊斯蘭教或維吾爾民族主義的相關影像,甚至是政府禁止的歌曲。違禁資料到底涵蓋多廣非常難判斷,決定這些事的不是法律,而是政策,政策又總是改個不停。最近智慧型手機在自治區才剛流行起來,很多還不熟悉使用的人,甚至不知道自己手機裡有哪些東西就照樣被抓了。

隨著局勢惡化,我和很多人一樣花時間「清理」了我的手機,和3年前清理我的電腦沒兩樣。照片、影片、音檔,甚至是QQ和微信聊天紀錄,我都一一刪除。我刪掉任何可能被警察握為「證據」的東西,這包含任何與維吾爾人或伊斯蘭教有關的事物。我的手機裡就只剩下最日常俗世的項目。雖然我知道應該沒什麼能被警察當作把柄,但當員警掃描手機時,我還是有點緊張。只要他們想,任何事都可能被當成藉口,甚至它們連藉口都不需要,就能把我帶走。

員警的裝置終於結束掃描,想必沒偵測到任何違禁資料。員警的表情有些困惑,他皺著眉遲疑了片刻,又一次按下掃描,目光撇開沒看我。我靜靜等著,心裡默念我去年寫的一首詩。

〈耐心〉

太陽盯著大地 閃電盯著樹木 老虎盯著羚羊 黑夜盯著白晝 時間盯著河流 上帝盯著人子 槍口盯著胸膛 決不罷休 這,就是耐心 不敗的,無情的,永恆的

員警第二次掃描依舊沒搜到任何違禁內容。我永遠忘不了他終於肯把手機還給我時,臉上那失望的神情。

我一邊開車一邊憶起這些事。我們公司位於團結路上一棟六層樓的老辦公樓,靠近二道橋和烏魯木齊舊城區中心的國際大巴札。這棟樓原本是自治區電影發行公司所在的地方,現在把空間租給維吾爾人經營的電影、電視、廣告和媒體公司。許多有名的維吾爾藝人也在這裡設有工作室。

王博負責主持我們這棟樓的反暴恐操演。只要他一聲令下,正門入口的保安會即刻吹響哨子,樓內所有公司和辦公室的業主和主管就會像一群鵝似的衝下樓梯。不到3分鐘,所有人已列隊站在樓前的廣場上。王博會用中文宣讀名單,一一點名確認人都到齊。我們應王博指示,有時候會像軍人一樣成縱隊小跑步,跑向隔壁電子大廈的院子,加入在那邊租用辦公室的人,組成大的防恐聯合陣線。每次跑到另一處院子的路上,我都會在街上經過的行人臉上看見五味雜陳的表情。

其實這些操演也沒什麼,只要兩棟樓的人員按照要求動員集合,並且態度嚴肅、動作迅速,居委會幹部就會覺得做到該做的工作。看來搞出這些活動的主要目的,只是要讓我們經常處於緊繃和恐懼之中。

更高層的官員不定期會來視察,這時我們的操演就會變得更加急迫嚴格。誰要是不能配合或表現得意興闌珊,名字就會被轉交給區警。在這種樓內,人人都有需要和區警打交道的時候,對於居委會籌畫的活動誰都不能掉以輕心。

人要是被迫持續做這些事,過不了多久就會覺得自己也成為警察,開始習慣彼此監視、互相舉報。他們會時刻提心吊膽,提防不具名的敵人,並經常感覺彼此為敵。

不過,在4月底大規模逮捕擴展到烏魯木齊後,辦公大樓多半人去樓空,操演也跟著停了。

雖然樓裡沒剩幾個人,房屋的安檢措施卻仍全力運轉。2016年年底,烏魯木齊市內所有建築都開始加裝金屬檢測門,小至公共廁所都有。我們公司這棟樓自然不例外,入口處也裝設自動掃描器,由兩名維吾爾保安負責看守。

我在樓前和王博碰面,然後一起走進去。王博自信滿滿地昂首經過掃描器,彷彿通過的是自家大門。我永遠克服不了經過掃描器前不自在的感覺,但保安空洞的眼神每每令我懷疑機器是否真的有用。就我所知,這部掃描器安裝至今半年來沒偵測到一件危險物品。恫嚇才是它真正的作用。

我們公司辦公室位在5樓。我替王博開了門,他走進辦公室後,一如既往拿出手機掃描牆上的QR碼,接著也如往常般四下兜轉一圈。辦公室很大,分成3個主要空間。平時孜孜不倦追問辦公室每個生面孔的王博,現在看到他名單上的人、一直以來監視的人再也沒半個出現在辦公室,並未露出意外的神色。

一個月以來,公司業務已經停止運行。與電視台的合作關係失效,為電影製作進行的準備中止,待拍攝的廣告也取消了。這一切全發生得突然。我們有些職員被警察召回故鄉戶籍登記地,另一些還留在烏魯木齊,卻不確定能做什麼。公司業務停滯,我付不出薪水也無法再繼續雇用他們。這些王博都知道,但他依舊每週兩次前來視察辦公室。

「王博。」我說:「你應該也知道,我們公司已經沒有業務,也沒有人了。我從現在起也會待在家裡。你說我們該怎麼做?」

「我知道,我知道。」他友好地答道。「但你也懂吧,我的工作還是得做。」

「不如這樣吧。」我果斷地說。「鑰匙給你。之後你什麼時候想來視察我的辦公室都行。」

他看起來有些吃驚,我知道他一定以為我在捉弄他。我趕緊補上一句:「別想多了。這樣對我們都方便。反正這間辦公室也沒什麼好操心的。重要設備我都已經搬到我兄弟的倉庫去了。」

王博聽出我的語氣真誠。「那好吧,就這麼做吧。」

我把一只辦公室鑰匙給了他。現在我又少了一個負擔。

走下樓梯時,我發覺自己想起1970年代流行的一句口號:「我們的一切都屬於黨!」從今天起,我的辦公室也是黨的了。

兩個女兒跟我們說,週末想去吐魯番摘桑葚。吐魯番以天氣炎熱和盛產葡萄聞名,春天結果的杏桃和桑葚也吸引遊人到訪。時值5月下旬,桑椹季就要結束了。阿斯娜和阿爾米拉喜歡從枝頭現採現吃,有時候還會爬上桑椹樹。

我和瑪爾哈巴立刻答應出遊。烏魯木齊的冬寒未消,去吐魯番享受兩天溫暖春陽,有助於我們放鬆沉重的心情。於是星期六一早,我們一家四口坐進車裡,往吐魯番出發。

漫長的車程中,我和瑪爾哈巴為了打發時間,通常會聊聊朋友、家庭和旅行計畫。但因為最近兩個月來發生許多事,此刻我們的話題不由自主飄向政治局勢。但這種事討論到後來往往只會一直兜圈子,導致對話變得不甚愉快。

開往吐魯番的路上,我們再度討論到是不是該離開這個國家。我強調局勢很可能會持續惡化,但瑪爾哈巴始終不願意考慮出國的想法。

「不會那麼慘的。」她每次都說。「真主會保佑我們。我們也沒做什麼,他們沒理由逮捕我們。」

年過40以後,離開家鄉到異地重新生活不是一件容易的事。我們在烏魯木齊過得還不錯,雖然規模小但也開了自己的公司。結婚16年,我們一同克服大大小小的考驗,買了房子,拉拔兩個孩子,生活才剛開始舒服起來。而且,我太太珍視傳統的生活方式,也不希望拋下親朋好友。

作為一名詩人,要我放棄主要讀者群,學習陌生的語言還有在陌生的土地上生活,我也同樣為難。離散海外的維吾爾社群相對小,離散作者寫的作品讀者群同樣也很少。中國政府很早就禁止引入海外出版的維吾爾語著作,現在管控只會更加嚴格。

我在北京讀大學第二年,曾經選修兩學期的英語課。第二學期初,適逢天安門學運展開,大家紛紛翹課參與抗議。我的英語也就此停留在學了一個學期的程度。雖然我後來好幾度決心想重新把這門語言學好,但總是有其他更急的事,計畫也就從來沒結果。大概是我始終不需要真的用上它吧。假如現在必須出國,語言會是我最先遇到的最大問題。出於必要我當然會學,但我都快50歲了,還要把一門新語言學得好到能夠寫作,怎麼想都是天方夜譚。

我和瑪爾哈巴從來沒有講明,但我們心裡都知道,一旦離開家園,我們可能就再也回不來了。不安和惶恐盤旋在這些話題上。

聽我們這些沒完沒了的討論,兩個女孩早就聽累在後座睡著了。天山矗立在我們的右手邊,鹽湖像一面被扔進戈壁灘的大鏡子,在山麓下閃閃發光。

我們途經達坂城,路慢慢攀進山間。汽車音響忽然傳來我的手機鈴聲,來電顯示是未知號碼。近來人人都很害怕接到未知號碼。

我接起電話。「喂?」 「喂,是塔依爾.哈穆特大哥嗎?」電話那一頭的年輕女子用敬稱問我。 「我是,請說。」 「我是居委會的古麗江。」 「哦,你好嗎?」 「我很好,大哥。您太太的名字是瑪爾哈巴.薩比爾嗎?」 「沒錯。」 「大哥,我是要通知您,派出所正在採集指紋,每個出過國的人都要。您和您太太方便來派出所一趟嗎?」 「其實我們有點事正要去吐魯番,明天回來,辛林。」我依循維吾爾傳統,親切地稱她辛林(singlim),意思是妹妹。 「嗯,這樣的話,請您星期一過來。」 「好,我們星期一上午8點過去,正好開門營業的時間。」 「我看一早會有很多人,不然您下午2點來好嗎?」 「那好。看來你們連週末也要上工呢?」 「是啊,我們週末上工有一陣子了。」 「好,那就先這樣了,再見。」 「再見。」

古麗江是25歲左右的維吾爾姑娘,前不久才開始在我們公寓社區的居委會工作。她負責追蹤記錄我們這棟住宅,就像王博負責我們的辦公樓一樣。她每週兩次會來我們公寓視察,每次都會先問我們家有沒有遭遇困難,接著問有沒有客人來借宿、有沒有計畫生育以外的孩子出生、家中有沒有人每日禱告。她會拿筆記本記錄我們的回答,同時在屋內謹慎地四處查看。老實說,我們不可能有事瞞得住她。

我們對待古麗江很恭敬。瑪爾哈巴向來好交際,每次都會問候她的近況。古麗江2014年從大學畢業,但3年來一直沒法在她的領域找到工作。有這種遭遇的不只有她一人。隨著對維吾爾人的歧視和懷疑日增,無數大學剛畢業的維吾爾青年發現自己找不到與學歷相稱的工作。古麗江在居委會的新職位雖然吃力,工資也微薄,但只要她努力工作並通過公務員考試,就能成為職業公務員。這是她深盼實現的願望。

有時,我們會看到她腋下夾著藍色檔案夾在門外等人,或進出其他戶人家。也有一些時候,我們是晚上在附近公寓遇到她。「這些可憐人也不容易呀。」瑪爾哈巴常常感嘆道。在政府鼓勵下,很多像古麗江這樣的年輕人投身為居委會工作。

我們繞出山區,往前開向小草湖公安檢查站。

沿著預定路線前進,我們開抵了檢查站。瑪爾哈巴下車,走向檢查大樓去掃描她的身分證。我和女兒留在車上。特警沒檢查我前面那一輛車就揮手示意他通過,我推判駕駛一定是漢人。

我緩緩前進,按規定放下所有車窗,把車停在武裝特警旁邊。他用高傲的神態調了調肩上的衝鋒槍背帶,接過我的身分證。他比對我的臉和身分證上的照片後,用漢語問我要去哪裡、做什麼,我照實說了。他探頭看進車裡,我兩個女兒這時已經醒了。他接著指了指後車廂,要我下車打開。他彎腰檢查過車廂後,終於把身分證還給我,揮手讓我們前進。

我把車停在檢查站旁的大停車場等瑪爾哈巴。大約10分鐘後,她從檢查站走出來。「我真是受夠了。」她一邊嘀咕一邊坐進車裡。

我們在吐魯番的週末假期在焦慮籠罩下度過。我們雖然努力放鬆心情享受時光,但星期一必須前往派出所這件事始終縈繞不去。「他們除了指紋不會要別的了吧?」瑪爾哈巴問我。「我想應該不會。要是還有別的,他們會要我們放下事情立刻過去。」我說。瑪爾哈巴所謂「別的」,意思是被送去「學習」。

我們在星期日晚上回到烏魯木齊。星期一,快到下午2點前,我和瑪爾哈巴出發前往派出所。派出所外大門深鎖。看守警衛室的中年維吾爾人問了我們來意,用筆記本記下我的姓名、族裔、身分證號,以及同行人數後,才打開通往院子的小自動門。

踏進派出所後,坐在前廳櫃臺的年輕漢族員警問我們來做什麼。接著同樣在面前攤開的登記簿上寫下我的姓名、族裔、身分證號及同行人數。「下去地下室。」他指著往地下室階梯的門對我們說。我頓時覺得血都涼了。

3年前,2014年,我來過這間派出所替瑪爾哈巴和兩個女兒辦理護照。負責的區警檢核過我們一家人的數位檔案後,判定她們3人有資格取得護照。當時的護照申請書基於國家安全理由,需要由派出所副所長簽名。這間派出所的副所長是一個哈薩克人,名叫埃爾伯。

我當時同樣站在這座大廳,詢問當值的員警要去哪裡找埃爾伯。那名漢族員警要我等一會兒,埃爾伯正在地下室訊問人。

我在走廊的鐵椅坐下來等。過了一會兒,我聽見地下室傳來男人悽慘的叫聲,在我聽來是中年維吾爾男人的聲音。我渾身發顫。當班的警員連忙走過去把通往地下室的鐵門牢牢關上。照理來說,地下室階梯是不會有這種門的。很顯然這間派出所把地下室改造成訊問室。

半小時後,埃爾伯從地下室上來。我從椅凳上起身說明原委後,把區警準備的證明書連同護照申請表一起交給他。他看起來焦躁又疲憊,把菸叼上唇間,一手接過表格,另一手在上面簽了名。寫字時,他的手微微顫抖。

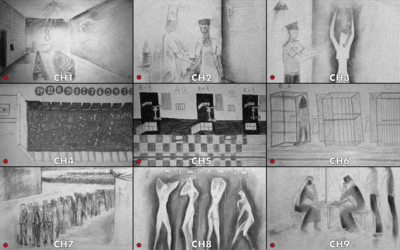

而今,我和瑪爾哈巴走進同一道鐵門,下樓走向地下室。階梯底端通向一條長約20公尺的走廊。左手邊有3間囚室,由鐵柵欄與走廊隔開。

第一間囚室裡擺了一張沉重的鐵製「老虎凳」,用於審問及刑求犯人。老虎凳上將犯人胸膛緊扣在椅子上的鐵鉗敞開,固定手腳用的鐵環也空懸在兩側,整張椅子看上去就像在等待下一個不幸的靈魂坐進去。在水泥地板上,沿牆固定著許多鐵環,我猜是給人上鐐銬用的。地板中央有褪淡的血跡。3間囚室都空著,門沒關上。

右手邊是一排共5間的辦公室,每一間都有大片窗戶面向走廊。我們走進地下室時,已經有兩對夫婦在排隊等候。不久,我們身後又排了20多人,幾乎全都是中年維吾爾人,從外表就能看出是相對富裕的人,但人人臉上都籠罩著擔憂和困惑。

我們順著隊伍走進第二間辦公室,發現桌子後面坐著古麗江。她請我們填一張登記表。星期六她在電話中說派出所需要採我們的指紋,現在她又告訴我們除了指紋外,警方還會採集我們的血液樣本、聲紋和臉部影像。瑪爾哈巴聽了憂心忡忡看著我。「他們想要就給他們。」我悄聲對她說。「只要我們能安全出去就好。」

之後我們沿走廊走回第一間辦公室,員警在那裡收集我們的聲紋樣本、採取指紋、掃描臉孔。

首先,我拿起放在桌上的《烏魯木齊晚報》走向麥克風,朗誦其中一篇文章。我故意用最字正腔圓的維吾爾語,念得像個專業主播,我猜這至少能讓警察未來比較難根據樣本辨識我的聲音,我日常生活中從來不會那樣說話。念了兩分鐘,錄音技士示意我可以停了。她對我露出滿意的笑容,就像在說「你讀得真好聽」,然後把音檔儲存下來。

下一個是指紋。我聽從技士指示,將兩手依次放上掃描器,五指大大張開。接下來我必須在掃描器上滾動每根手指,確保手指的所有紋路都被完整記錄下來。掃描結果如未達電腦要求,系統會拒絕存取,我那一根手指就要重新來過。十根手指都要符合這種標準不是件容易的事,有幾根手指我就重複掃描了好幾次。

我這一生被採過幾次指紋,但我從未見過與聽過像今天這樣累人的採指紋程序。雖然過程極其冗長,但結束時我才意識到,我平常就有完美主義傾向,我竟然無比專注地想把掃描正確做好。

現在輪到臉部影像。一名漢族輔警示意我坐上面對攝影機的椅子。他調整三腳架,讓鏡頭與我的臉等高。

我當了18年的影視導演,見過也用過各種尺寸形狀的攝影機。而從2009年烏魯木齊暴力事件後,城市大小角落都裝上監視設備,我也因此見過各式各樣的監控攝影機。但眼前這部攝影機和我見過的都不一樣。鏡頭從左到右非常扁,高約3公分,長約20公分。

操作電腦的女人向我說明該做什麼。聽到信號後,我要直直看著攝影機兩秒,然後慢慢平穩往右轉頭,維持姿勢兩秒後,用相同速度回到正對鏡頭靜止兩秒,之後再重複相同動作往左轉頭。接下來,用同樣緩慢穩定的速度,向後仰頭往上看,停頓兩秒,接著重複相同動作向下低頭。最後,我必須直視攝影機,慢慢把嘴完全張開,維持該姿勢兩秒。閉上嘴後,再度平穩直視攝影機兩秒,這樣我的臉部掃描才算完成。上述所有動作必須按照規定的順序,一口氣不間斷做完。萬一哪個動作不符要求,電腦掃描程式會發出信號,停止運轉,這時我就得從頭重新來過。我試到第三次才順利完成整個步驟。

瀰漫在派出所地下室的恐懼感,讓人忘了這些動作實際上有多荒謬、多滑稽。每個被召進地下室的人,腦中只想著要盡快結束、盡快離開這個地方。

瑪爾哈巴緊跟在我之後進行這些程序,她在臉部掃描這一關遇上困難。她很努力試了,但就是無法按要求維持穩定的速度,動作不是太快就是太慢。挫折和憤恨讓她漲紅了臉。我站在一邊提示她、鼓勵她,發現我的手掌也緊張到汗溼。

男性和女性的臉部掃描程序只有一處不同。男性在程序末尾被要求張大嘴巴,女性則必須緊閉著嘴,充氣鼓起臉頰。我很納悶這個差別是為了什麼,但到今天都沒找出答案。

試了一次又一次,瑪爾哈巴第六遍終於嘗試成功了。我們忍不住像孩子一樣開心,終於一切都搞定了。

我們回到方才另一間辦公室,向古麗江稟報已經完成所有程序。接著回頭經過滿臉倦容的等候隊伍回樓上去。

我們爬上階梯,我半開玩笑地對瑪爾哈巴嘀咕:

「現在監視攝影機從背影也認得出我們了。」

離開派出所時,已經過了下午5點。

「我們必須離開這個國家。」瑪爾哈巴苦澀地說。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。