精選書摘

本文為《疫年記西藏:當我們談論天花時我們在談論什麼》部分章節書摘,經大塊文化授權刊登,文章標題、部分內文小標經《報導者》編輯改寫。為閱讀需要,部分擷取內容有些許調整。

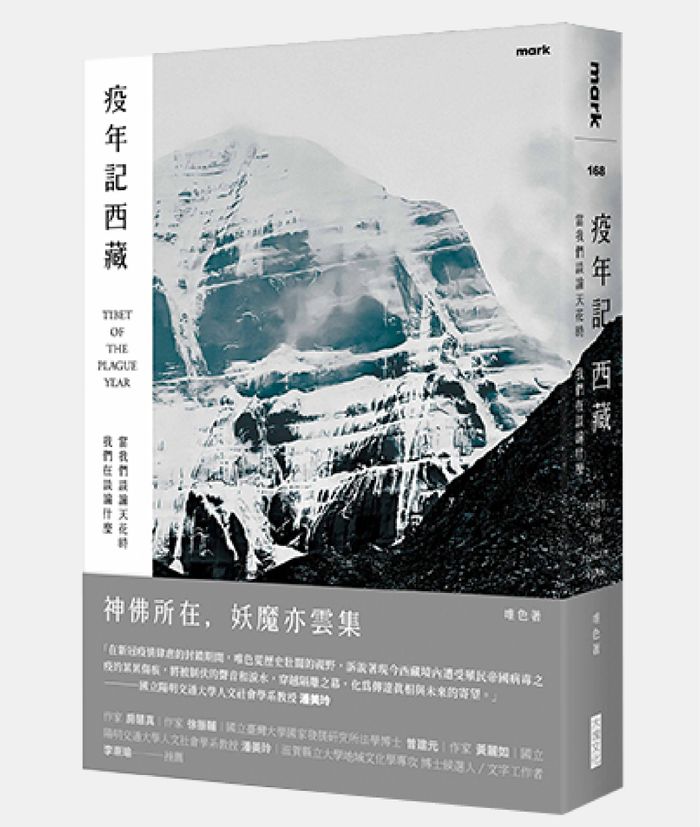

《疫年記西藏》作者唯色(Tsering Woeser),是在強權壓迫下仍極力發聲的藏人,是以文字和攝影對抗國家暴力的作家、詩人,是多次獲得國際人權相關獎項的記錄者,其著作在中國皆成禁書。本文節錄自《疫年記西藏》第一章,初稿於1999年寫於拉薩、2004年發表,2020年9月COVID-19疫情中重寫於北京,從一個1999年夏天開始、跨越多年時空的長篇故事,帶我們看見去除了和諧濾鏡的真實西藏。唯色說,自己真正想談的是「另一種疫情」,「有比天花更厲害的疫情天天在發生」,獨裁政權儼然是另一種瘟疫,早已跨越任何邊界。唯色以此書在逐漸麻木的漫長疫情中給予警醒,呼籲我們不要失去感受力,不要放下對真相的執著和追尋。

一開口就提天葬師,像是有意吸引讀者的眼球,難免流於俗套。這個似乎專屬西藏獨具的一種行業,往往容易引起介於不規範的解剖學與神祕的巫術之間的聯想,還會招來「落後」、「野蠻」、「可怕」之類的鄙視。即使是那套在網路上流傳甚廣的照片(我估計是上個世紀1990年代,在拉薩色拉寺附近的那個著名的天葬場,出於獵奇的遊客偷拍的),繫著圍裙、戴著手套的天葬師如同一位在露天實施手術的大夫,但他手起刀落之處卻是一具首身異處的人體(那人體是如此地有血有肉,簡直不像屍體),足以令其他文明的人們受到近乎矯情的驚嚇。

給我轉發照片的是一個嚮往西藏的漢地詩人,他有些心悸地問我:「難道你們藏族人死了都要這般了結?」倒是讓我頗費思量,因為這不是三言兩句就能說得清楚的。看來對藏人的這種傳統葬俗只能進行文學化的描寫,比如有句詩是這樣讚美天葬場上分食屍骸的鷹鷲的:「光榮隨鷹背而飛翔」,可想而知會打動多少懷有西藏情結的浪漫主義者,而一個個操刀的天葬師,也就變成了化腐朽為神奇的魔法師,似乎有著往返於陰陽兩界的本事。的確,天葬師並不是人人都能夠做的,也不是人人都可以做的。若想成為一個真正的天葬師,既要有足夠的勇氣處理無常的生命,還要有平衡世俗偏見的能力,更要有一顆悲憫的心。

對於生活在柯拉草原上的藏人來說,在死亡的時候,除了需要大喇嘛丹增德勒,還需要刀登仁青。

而天葬師仁青的牧場離鄉政府很遠,曲紮局長再一次火速地託人送出了口信,然後召集來十幾位僧人,毫不疲倦地傳達了黨的宗教政策,如:

「搞好反分裂鬥爭……做好清退18歲以下的年輕少年的工作⋯⋯教育和控制私自出境⋯⋯活佛轉世要按照程式和規範政策進行⋯⋯黨委政府要加強對宗教事務的管理⋯⋯」

我靠在從寺院搬來的墊子上,一邊喝著僧人送來的沒取過酥油的氂牛酸奶(即優酪乳),一邊記錄下這幾條就睏得不行(此刻重看當時的筆記,我有些詫異,對比今日現狀的殘酷,如出一轍的禁令證明實際上歷來如此),竟倒頭沉睡過去,醒來已是天光明亮,空氣清涼,讓人心曠神怡。接下來的早餐必須著重介紹一下,那是一碗絕對純粹的「喀地」,是所有的用糌粑做的食物裡我覺得最好吃的一種,也是眾多康巴的最愛,但衛藏人幾乎不這樣吃。其做法是用手指將酥油與糌粑捏啊捏啊捏成融合在一起的許多小塊,壓實,倒上一點茶,伸出舌頭像小鳥啄食分數次舔那薄薄一層,然後再捏酥油與糌粑,壓實,倒上一點茶,再伸舌頭舔去又一層,如此反覆,直到舔光為止,多麼美味啊。這個關鍵是酥油須優質且足夠多。對了,此地還有一種糌粑的吃法。那天我們走下郭崗頂山,在樹叢中見到一種像倒置的燈籠形狀的花朵,就有人將糌粑撒入花蕊中,還分了一朵給我吃,口感不錯,有一種特別的芳香。

然後,茶足飯飽的我們步出鄉政府,去朝拜了旁邊的索洛寺,光線暗淡的大殿裡供奉著蓮花生大士的塑像和寧瑪派護法神孜瑪的塑像,都很嶄新。從僧人那裡瞭解到,寺院最先是寧瑪派,現在是格魯派,實際上歷史悠久,長達900多年。五世尊者達賴喇嘛時代蒙古人來過。1950年代末解放軍占領住過。文革中淪為廢墟,後來雖有修復,但不夠結實,遇到下雨下雪就很危險。又聽僧人講,其實鄉政府的位置過去是寺院的護法殿,但拆光了重蓋成軍營建築的式樣,這「破舊立新」的革命力量還真的是無遠弗屆啊。

仁青出現了。他滿頭大汗,手中的韁繩還牽著一匹氣喘吁吁的馬,原來他接到口信時正在給生病的牛打防疫針,然後就馬不停蹄地飛馳了5個多小時。我有些慚愧,又不是他想見我,怎麼能這樣打擾他呢?但仁青卻一臉的喜悅,看曲紮的眼神就像是看自己的兒子。他倆相識多年,早就結下了深厚的情誼。曲紮不但喝他熬的茶、吃他做的酸奶,每次仁青上縣裡參加畜防工作會議時,還請他住在家裡,這跟周圍很多人的態度是不一樣的。雖然仁青是黨員,還是柯拉鄉畜牧防疫工作站的站長,但是只有「刀登」這個稱呼與他如影隨形。當然,人死了是離不開刀登的,可人活著多少會離刀登遠一點,畢竟刀登的身上帶著一種奇怪的氣味。

是的,就在工作站(其實只是一間低矮的小屋,也是牧民仁青從家裡的牧場上被叫來,不是變成天葬師就是變成站長的落腳處),當他熱情地給我端來一碗熱呼呼的酥油茶,我素來靈敏的嗅覺捕捉到一種並不好聞的氣味。我懷疑這就是天葬師固有的氣味,但又不便表露出來,只好接過茶顧左右而言他。恰好,用木板拼接的牆上掛著一張毛澤東的畫像,那是我們從小就分外熟悉的偉大領袖毛主席的標準像,而在仁青那鋪著一張薄毛氈的床頭,兩大捧剛採摘的野花怒放著,不對,是四捧花兒錯落有致地,供奉著一尊端坐在被哈達環繞的木匣子裡的佛祖釋迦牟尼塑像。

「仁青,你到底信仰什麼?」我故意提出了一個複雜的問題,可沒想到仁青十分輕鬆地回答道:「白天嘛,我相信毛主席;天一黑,我就相信我們的佛菩薩。」我做出很驚訝的樣子,仁青哈哈大笑,像是為捉弄了我而頗覺得意。當然,他這一笑也就忽略了我悄悄放在桌上的酥油茶。我到底還是一口沒喝,因為我心裡其實還很是在意那奇怪的氣味。

眼前的仁青,那盤著黑色線穗的長髮下是一張飽經風霜的古銅色臉龐,高鼻深目,軍綠色的長袍裡裹著一個敦實的身體,蹬著一雙毛氈靴的雙腿就像許多習慣了馬上生活的牧人早已變形,走路一搖一晃。再過幾年他就60歲了,用他的話說,他也是快要上天葬場的人了。而我重又騎上馬,跟著談笑風生的仁青和曲紮,遠遠地望見天葬場時,微風拂來,異味撲鼻。哦,從他身上散發的奇怪氣味原來正是天葬場的氣味,實際上就是死亡的氣味。此時正值午後,座落在山谷中的天葬場更像一片安靜的草原,除非留心察看,才會發現散落在草叢中的斑斑血跡,才會發現這裡的草叢較之別處要稀疏得多,野花遮地,蒼蠅亂飛,小蟲很多。

一來到這飄溢著死亡氣味的天葬場,仁青就有了顯著的變化。也就是說,他一下子顯得十分地職業化。他很利索地換上一件壓在一塊大石頭下面裹成一團的布滿破洞的綠褂子,包上同色的頭巾,從放在馬背上的牛皮口袋裡掏出一把毫無光澤的短刀(似乎是死人的血使刀的色澤顯得十分沉鬱)和一把長長的斧頭,看來這就是天葬師的行頭。接著他走到幾塊有凹陷痕跡、如同是被斧頭砸出的長條石塊前,連比帶劃,滔滔不絕。下面就是他對這種特殊葬俗的介紹:

「先說天葬場的風水。這可不是隨意選中的地方,是過去一個大喇嘛給看的。你好生看看這地形,它像不像一片屋簷?其實這個天葬場的名字就叫屋簷。送來天葬的屍體男女老少都有,大多是這周邊的鄉民,也有僧人。但是天葬場對屍體的數量是有限制的,並不是有多少死人就天葬多少死人,如果超額的話就會出現厲鬼。像我們這個屋簷天葬場,是很早以前就有的,到底有多久我也不清楚,反正我當刀登已經20多年了,光是用這把刀劃過的死人就有200多人,那麼總共這裡劃過多少死人呢?雖然誰也說不清楚,但我看得出來已經找不到幾塊空地了。」

仁青拉著我的胳膊,指點著廣闊的草地,他瞇縫著雙眼的樣子就像是他能夠看見那些曾經躺在這裡的死人。可我如何看得見呢?我有點心慌地掂起了腳尖,生怕踩到什麼。

仁青又蹲下,神情越發認真:「劃死人是不能亂劃的,有嚴格的次序和刀數,」他用刀在一塊青色的石頭上劃了幾下,劃出一個四肢攤開的人體形狀,惟妙惟肖。「先得在背後正中劃一刀,接著在肋骨劃兩刀,再翻身往肚子上劃兩刀。不過小孩子就用不著這樣講究了,太小了,劃幾刀就可以了。但大人就不同了,男人得斜著劃,女人得豎著劃,而僧人的話,要按照袈裟的樣式來劃⋯⋯」

出乎意外的是,仁青甚至還要求不停地按動快門的我,給他拍攝這樣一張特殊的照片:他蜷伏在草地上,像一具被捆綁了四肢的屍體,眼睛緊閉,面容一下子塌陷,顯得了無生氣。他鄭重地說:「送來天葬的死人都是這樣子。我很想看看我自己死了之後,被抬到天葬場上是一副什麼模樣。你千萬不要忘了,一定要給我寄來這張照片。」我當然誠惶誠恐地應承下來。對此,仁青表示滿意的方式是用多少帶點遺憾的口氣說:「前幾天那邊草場糾紛打死了一個人,」他指了指身後那似乎藏著無數鷹鷲的山,「你早來幾天就好啦,你就可以看到我是如何用刀子劃開那個人的,你就可以看到鋪天蓋地飛來的鷹鷲。」

那麼,仁青又是怎樣成為一個「刀登」的呢?在我囉嗦了這麼多之後,我終於要交代這一至關重要的問題了。帶著我們慢悠悠地騎馬離開天葬場的仁青打開了話匣子:

「最早我是一個牧民。我的祖祖輩輩都是柯拉草原上的牧民。其實我差點去寺院當了紮巴(編按:普通的修行僧人)。但1950年代的『民主改革』開始了,『四反』開始了,寺廟也沒有了,年幼的我被工作組看作是革命幹部的培養對象,讓我加入到革命的隊伍中了。可是我這個人的心腸太軟了,我一見到牛病了,馬痛了,我就要去照顧它們。這樣我就成了獸醫。革命工作也是需要獸醫的。但是革命工作不需要刀登。有很長一段時間,我們這裡死了人,是不能去天葬的,因為天葬屬『四舊』 ,是落後的風俗習慣,必須取消。天葬師也是『四舊』,必須改行。結果那些年裡死了的人不是被埋在地下,就是悄悄地扔進了河裡。啊嘖嘖,對自己死去的親人幹下的壞事,沒有比這更壞的了。可憐啊,那些沒有被天葬的人恐怕都停留在中陰階段,得不到超度,變成了鬼。」 後來,大喇嘛丹增德勒對我說,我看你對那些牲口好得很,牠們身上的傷口你還用舌頭去舔,這說明你對死人也會憐憫的,你非常適合做一名刀登。那時候,我已經入黨了,不過我並沒想過共產黨員能不能當刀登的問題。無論如何,沒有刀登的話,人死後會很慘的,這樣很不好。再說共產黨最愛說『為人民服務』這句話,我做一名刀登也是為人民服務嘛。」

沒想到仁青如此活學活用毛主席的教導。我沖著仁青翹起了大拇指:「仁青,全藏地,不,全中國,不,全世界的共產黨員裡面,你是唯一的一個刀登。」接著我把話頭一轉,嚴肅地說:「那你收不收錢呢?」

仁青笑得露出了一口雪白的牙,就像是對我善意的嘲笑。這時候,我們正好在柯拉鄉政府的門前下馬,在我們的身後,夕陽把那邊環抱著天葬場的山谷照耀得一片金黃,如同一個美麗而安靜的彼岸世界。仁青從門上畫著紅十字的工作站取來一張報紙般大小的白紙,但已發黃,上面繪著一份表格,在格子裡密密麻麻地畫滿了圓圈,而圓圈的裡面填滿了數字和藏文。這是什麼意思?

仁青指著表格說:「我劃過的那些死人全在這上面。這圓圈裡是他們的名字。這些數字是他們的家人給我的錢。想給多少都可以,5塊,10塊,20塊,給得最多的是50塊。沒有錢也行。沒有錢的圓圈裡是空的。我為什麼要做這個表格呢?我是要記住這些人。這些錢我也不用在自己的身上,我有的是工資,所以我把一部分錢送給那些一無所有的窮人,把一部分錢拿去蓋念經堂和佛塔。」

「那你的工資是多少?」我繼續嚴肅地提問。他很滿足地答道:「將近200多塊呢。夠了,夠了。」好吧,我心裡嘀咕道,就讓他展開表格像展開獎狀那樣給拍了兩張。有意思,就繪製表格這一點,可以看出仁青還是沒白當站長,不然一個純粹的牧民恐怕只會靠繩索或者別的原始手段來記事了。我感動了,由衷地認為身分多樣化的仁青在平凡的崗位上確實做出了不平凡的事蹟。

留在鄉政府做晚飯的澤仁在叫我們。想不到除了青椒炒土豆絲,竟還有他和曲紮在半路上採摘的松茸,與紅燒豬肉罐頭混在一塊燒,好吃得不得了。

仁青與我們共進了晚餐。雖然他身上的異味依然不散,但我已經能夠做到像曲紮和澤仁那樣不在意了。

用作廚房的會計室不大,除了一張搖搖晃晃的桌子和四根搖搖晃晃的長板凳,一個可以熬茶做飯的鋼爐和滿地堆放的木柴,別無他物。喔,對了,那桌上還有一架橙色的電話機,是那種老式的帶搖把的電話機。當格桑貢布,是的,他是鄉政府的值班人員。我不記得他是一個什麼樣的鄉幹部了,這是因為他的外表、他的言行實在太有特點,以至於我至今一想起他,就想起他滿頭亂蓬蓬的鬈髮,黝黑的臉上一對像犛牛眼睛那樣的大眼被酒精燒得通紅。「你完全是一個酒鬼!」曲紮局長嚴厲地沖著一頭闖入的格桑貢布批評道(後來得知他真的是一個酒鬼,喜歡喝烈性強的白酒。有次提著一把步槍喝醉了,居然槍走火,打死了妻子,震動鄉裡,卻也不清楚為何沒有被上級部門嚴厲處分)。但是格桑貢布並不理會,抓住搖把電話機就是一陣猛搖,據說這麼一搖,整個四區的四個鄉的電話機都要響,而總機設在縣上,鄉民給它起了一個外號叫「長命」,有的人不會說「總機」就說成是「公雞」。

格桑貢布居然很快就找到了正在縣上買賣松茸的鄉長和書記,如此落伍的通訊方式居然管用,令人嘆服。只聽他用一口古怪的漢語沖著話筒大喊:「趕快回來不是,要出人命了!回來不是,我們勸不動了!」原來因為近來政府正在重新劃定雅江縣和理塘縣接壤的界線,引起了兩地鄉民之間的糾紛,據說理塘毛埡壩的牧民已經聚集了50多人,要用武力爭搶被劃走的草場,激起了鄰縣柯拉和紅龍等地的牧民日益高漲的反彈情緒。

於是圍繞勘界這個重大話題,小屋裡展開了熱烈的討論。草場糾紛在藏地牧區是一個由來已久且十分棘手的問題。鄉與鄉、縣與縣、州與州、省與省,幾乎年年都要因草場的所屬權爭執不休,甚至打死人命。最早起始於上個世紀1960年代初期,廣大藏地被行政區劃分成幾大塊之後,草場糾紛就沒有停息過。我手抄過一份甘孜州1990年有關雅江縣與理塘縣接壤界線的文件,其中寫:

「⋯⋯兩縣接壤界線長約350多公里,有16個鄉毗連,行政區域界線從未勘定⋯⋯曾於1961年9月12日和1962年10月10日達成兩個劃分草場界線的《協議》⋯⋯但由於《協議》受這時條件局限,局部地區界線不明,又沒有標繪地形圖,隨著生產的發展和資源的開發利用⋯⋯導致邊界糾紛,甚至出現1988年『六一二』伏擊槍殺事件(這裡我的筆跡連我自己也看不清寫的是『死了7人』還是『死37人』)⋯⋯廣大幹部群眾迫切要求重用《協議》線,解決爭議線,法定習慣線,以維護接壤地區的社會穩定⋯⋯」

文件歸文件,事實上各級官員在不斷失誤的同時往往一籌莫展,我後來在縣城見過一個被戲稱為「老革命」的副局長,不到50歲就提前退休了,對此他很豪氣地說那個小官有什麼當頭,哪裡有現在這麼自由,想掙點松茸錢就掙點松茸錢,想搓兩把麻將就搓兩把麻將,但實情是他犯了一個很大的錯誤才招致早早下課。而這個錯誤就與勘界有關。作為分管規劃與鄰縣邊界草場的負責人,他卻不願意實地下鄉調查,而是趴在辦公室的地圖上,用一支紅藍鉛筆隨意地圈圈點點,導致了草場糾紛舊的未去、新的又來。

這些幾乎年年頻發的糾紛,連軍人扛槍出現也無濟於事,甚至更加惡化,如今的最高指示是,兩縣縣界走向要以「中國人民解放軍總參謀部十萬分之一航測圖1971年第一版」為準,要求「必須堅決服從裁決」、「必須依法追究其責任」,故「在必要地段栽立界樁」、「標繪界碑位置」等等,但還是無濟於事,除非勞駕當地最有威望的宗教人士,比如大喇嘛丹增德勒仁波切就數次化解過這類矛盾,兩邊的藏人都信奉他,劍拔弩張的雙方一見到他絳紅色的身影,就紛紛磕起長頭,戾氣頓時消散,嚴峻的事態一下子變得平和。不過呢,這樣的場面卻不是黨政軍官員們樂見的。

暴雨下起來了。一個個密集的閃電劃破漆黑的天空,是那樣的驚心動魄,居然闖入屋裡,將懸垂在窗邊的電話線濺起一陣耀眼的火花,格桑貢布慘叫一聲,就像是他的亂髮被燙得更捲,趕緊逃之夭夭。我點上我們在縣城買的蠟燭,繼續聽仁青講他的故事。可是仁青為何如此激動?就像是那閃電也啟動了他體內沉睡的激情,他眉飛色舞,口若懸河。而他那地地道道「牛場娃」(當地漢語對牧民的稱呼)的方言,與曲紮和澤仁你一言、我一語的同聲翻譯,不但在我的腦子裡攪成一團,也在我的錄音機上留下一片噪音,其結果就是此刻我已經無法復原刀登仁青的精采言論,這真是遺憾。我聽清楚的有這樣幾句話:

「生命是無常的,今天還看見這個人在放牛,明天就抬上了天葬場,所以我也不知道自己什麼時候就會被鷹鷲吃了。也許我10年後還在這裡,也許我沒幾天就死了,這誰也說不清楚。每次在天葬場上用刀子劃死人的時候,我都把這些死了的人想成是我自己(這跟楚布寺天葬師說的一樣,看來是天葬師的共識),我都在心裡祈禱,下一次輪迴的時候有一個好的轉世。除了想成是自己,好好地天葬死者,也是幫助死了的人得解脫,不辜負他們親人的願望。」

我還記得仁青講述的一個細節:

「不管是給牲畜看病,還是用刀劃死人,我養成了一個習慣,總是手也不洗就去揉糌粑吃,那手上常常還帶著血。我不覺得髒。反正都是生命的血,就跟自己的血一樣。後來,大喇嘛丹增德勒對我說,雖然你的心是沒有分別的,但是那些血帶著病毒,你如果吃下去的話會影響你的來世,這以後我就改過來了,每次都把手洗得幹幹淨淨。」

這期間曲紮和澤仁先後出門方便,留下我一個人傾聽仁青充滿激情的演說,他確確實實是又演又說。適逢又一串閃電與驚雷交織而至,幾根蠟燭不是突然倒下就是驟然而滅,似乎只有一根蠟燭還在燃著,那忽明忽暗的光亮下,仁青的面部表情不斷變化,仁青的雙眼也格外地炯炯有神,幾乎讓我相信那就是被仁青解剖過的那些死者交替顯現,所謂嚇得毛髮豎立的感覺算是被我體會到了,就在我幾欲奪門而逃的時候,我的兩位保鏢回來了。

望著仁青打馬而去的背影,我得承認,說到底,他本質上還是一個跟其他牧民無甚分別的牧民,雖然他有好幾個身分,但歷史賦予他的那個最特別的身分似乎是多餘的,就像是某種擺設,並未觸及他的靈魂。這是什麼原因呢?與他深深紮根的這片土地有關嗎?可現實中,也有許許多多的藏人恰恰因為身分的多重性而變成了兩個人、三個人甚至更多。我的意思是我見過許多人格分裂的藏人,比如我身邊的長輩們(他們現在的身分是「退休幹部」),他們的一生往往是無所適從的一生,他們的歸宿也往往是沒著沒落的歸宿,這與被外力推行的所謂的「城市化改造」有關嗎?以至於故鄉漸變他鄉,人人不倫不類。還是說,畢竟不同於天高地遠的草原,愈來愈擁擠的城裡那一個個被諸多眼睛緊盯不放的單位最擅長的就是天天改造思想,人人都逃不過?當然這個話題太複雜了,幾句話根本說不清楚。所以我只能說,在這片似乎不變又似乎大變的柯拉草原上,仁青還是仁青。

當我回到縣城,就去拜訪了住在山坡上的大喇嘛丹增德勒仁波切。他時年50歲,生活簡樸,直言不諱,什麼話都願意對我說。而他在那時候就已經成了敏感人物,據說「從縣上到州上,到省上,甚至中央都掛了號」,是當地警方的重點監控對象。其實主要原因是,最初他公開批評林業局砍光了國營林,又來砍屬民眾的集體林,並去阻止砍伐而民眾相隨,為此遭到官員們的仇恨,簡直是恨之入骨。或者說他們非常願意做出恨之入骨的樣子,因為本地出了這樣一個階級敵人,對他們全體的利益是有好處的。而且眾所周知,丹增德勒仁波切公開拒絕反對達賴喇嘛,官員們就將他的人設從當地的大喇嘛渲染成了「分裂分子」,把他說成了當地最大的不穩定因素,層層彙報上去,上級部門對此當然大為重視。

像是有某種預見,第一次見面,丹增德勒仁波切就帶我去了城郊江畔的那座他辛辛苦苦辦起來的孤兒學校,讓我拍下正在上課的教室和宿舍,拍下殘疾的學生和忠義的老師,拍下他和100多個深深依賴他的孩子們合影(當時我懵懂無知,反正去哪裡都是聽故事,見識當地的生活,並沒有意識到無意間我用相機記錄了即將被消失的非凡證據)。他還想帶我去看他多年來辛辛苦苦建起來的一座座寺院,但因已經很不方便未能成行。我接著又見過他一、兩次,開始感受到他的信任近乎於某種委託,讓我既感動又有些不知所措。臨別時,他從門前的花叢中摘了一朵大大的、黃色的月季花給我,他自己也手捧兩、三朵花,站在門口合影他卻顯得那樣的憂傷,我也似被突然襲來的憂慮攫住,幾乎落淚。

寫到這裡,我不能不提到降村。我無法忘懷他和那些康巴漢子曾經有過的快樂,我曾住過他也是勤勞致富的華麗大屋,聽到過他們的陣陣歡笑聲。他跟我說過:過去村子裡偷盜、搶劫時有發生,百分之八十的男人吸菸、酗酒、鬥毆、殺生、賭博,後來大喇嘛阿安紮西來講經,每次都苦口婆心地規勸村民戒除惡習。降村說他過去打架出了名,1993年他在大喇嘛的法會上發誓再不打架,從此以後變了一個人,如今說起用刀砍過人就十分後悔。他的夥伴格曲紮過去喜歡賭博,賭得很厲害,後來也是在大喇嘛跟前發誓戒掉了。但這份得到心靈平靜的快樂並不長久,短短數年就被奪走了。有一次,因為迫在眉睫的危險,丹增德勒仁波切不得不祕密躲藏了半年之久,臨行前他留下了幾十盒錄音磁帶,給每個村子都留了一盒,把他的清白和冤枉告訴給民眾:「死了骨頭是白的,不死心是白的。」民眾大放悲聲,表示願為大喇嘛做任何事情。各村各鄉數萬農牧民聯名寫信按手印,降村哭得像個孩子:「我們要上縣裡頭,上州裡頭,上省裡頭,再不行,我們上北京,我們要問個清楚,我們這麼好的仁波切為什麼要這樣子對他!」

⋯⋯隨著時間的推移,我愈來愈多地瞭解到這些殘酷的真相,從而改變了我舊有的那種浪漫化的遊歷與寫作,慢慢地轉變成飽含淚水、嘆息和掙扎的紀錄,並開始祈望所有的敘述能夠具有編年史的廣度和史詩的感染力。這更是漫長的後話,需要我另寫文章詳述。不,我為此寫的不是文章,而是一本類似跟蹤紀錄、長達十多年的檔案之書,更是一本祭獻之書,書名是《仁波切之殤》,在丹增德勒仁波切逝世兩個月後,由台灣雪域出版社出版。尊者達賴喇嘛賜序並撰寫丹增德勒仁波切轉世祈願文。

是的,丹增德勒仁波切在蒙冤入獄13年後突然離奇亡故,那是2015年7月12日在酷暑難耐的四川省會成都的川東監獄發生的。而他遭強行火化後的骨灰在悲傷的親人帶回故鄉的路上,竟被權力的化身搶奪並倒入了滔滔奔流的大渡河水!

「在政治恐怖的狀態下⋯⋯毀滅機制中重要的一環就是抹平痕跡,包括受害者的痕跡,和屠殺本身的痕跡。」 「他將毀滅你,直到你的墳墓。好讓任何人都無法知道,世上曾有你這麼個人存在過。」

給我編過63根髮辮的俄多,在2008年那個被鎮壓之年,與特意經過此地的我很不容易、也是很短暫地再見時哭訴道:「我們這裡3年了,沒有過節日。整個塔子壩,3年沒有節日過。每天都在說喇嘛,一天天喊喇嘛,老人死的時候喊著喇嘛的名字。這個名字提不得,我們這裡,沒有人不哭。啊啊啊,中國這麼對待這樣一個喇嘛,喇嘛什麼錯事都沒做過⋯⋯」俄多和降村如今都離開了人世,不知最後將他們的肉身天葬的是誰?他們的年紀都不算大,卻在丹增德勒仁波切悲慘離世後的這幾年裡接踵離世,就像是心碎而死。

唉,這些令人痛苦萬分的卻不為人知的故事啊,已經脫離了我原本寫的天葬師的故事那種民俗層面,或者說,由此才算是真正地進入到這個時代的這片土地上的眾多生命是如何地得以存在的核心深處:

「⋯⋯知道嗎?我多想說出/這世上沒有的語言/和我們的母語接近/但更純淨,帶來/縷縷芬芳,那才與你/所給予的一切相配/我千山萬水之隔的親人啊/為何恰在這絳紅色的家園/不期而遇?我隱隱含淚/默默承受這一份晚來示現的因緣/它絕非若有若無!」

這是垂掛著63根小辮子的我當晚寫於塔子壩的詩句,現在再看,感覺像是自我似乎悟覺到什麼的表白,更像是一種我無法拒絕某種承擔的預感。

但還是容我返回開頭或者說對開頭做個交代吧,畢竟我最先打算講述天葬師的故事⋯⋯2000年夏天,胸懷新的寫作計畫的我經過雅江,但沒見到仁青,對宗教局的工作心不在焉的曲紮說放心吧,他還活著,只是已經不再當天葬師了,也不再當畜防站的站長了。那麼他還是黨員嗎?我想問,但立刻覺得這並不重要。一年後,我又去了雅江,已調到縣旅遊局當局長的曲紮請我吃飯,意外的是竟看見仁青坐在飯桌前向我微笑,讓我激動不已。他比以前老多了,笑的時候好幾顆門牙都沒有了,不笑的時候,深陷的眼窩與削瘦的臉竟有些像骷髏。我注意到,從他的身上聞不到什麼異味了。

依然能說會道的仁青心滿意足地告訴我,他去過拉薩了,他見到覺仁波切了,他終於實現了臨死前最大的願望。他說本來想去看我的,但沒想到拉薩那麼大,人那麼多,他只好在朝拜的時候大聲地念誦了一遍我的名字,就像是祈望我能聽到。他還說收到了我寄去的照片,果然跟他想像的一樣,自己那樣子,就跟天葬場上每一個等著天葬的死人差不多⋯⋯。

而在逐漸形成這篇文章的時日裡,是的,就在前幾天,我意外得悉仁青仍健在。這是他的孫女告訴我的。這個世界並不大,我居然會在網上遇到仁青的孫女,與當地不少藏人一樣,她也翻山越嶺地去了印度,如今英文流利,年輕活潑,從照片上看,秀麗的面容有仁青那輪廓分明的特點。她說爺爺仁青已從牧場搬到了理塘鎮上居住,每日祈禱,每日禮佛,平靜地過著一天又一天。我詢問了仁青的年紀,得知他今年76歲,這在高原稱得上是高壽。回顧我第一次在草原上見到他,他就做好了輪迴的準備,迄今仍駐留人世,這是這個長篇故事令人欣慰的結尾,畢竟我們世俗凡人還是留戀人間,哪怕這個人間常常比地獄更多苦難。

1999年秋天,初稿於拉薩 2004年4月4日,寫於北京 2020年9月6日,修改並定稿於北京

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。