精選書摘

本文為《清點每一個人:分類、標籤與認同,人口普查如何定義國家與你我身分》部分章節書摘,由八旗文化授權刊登,文章標題與文內小標由《報導者》編輯所改寫。

人口普查一直是一種政治性的行為,決定著誰屬於這個社會,誰不屬於。當進行所謂的人口普查,意味國家正準備定義你,你會被劃分在哪一個向度,甚至是,你,在這個國家算不算數?

人口普查隱含的治理力量,卻讓掌權者趨之若鶩。《清點每一個人》作者、牛津大學計量經濟學博士、世界銀行發展數據組擔任資料科學顧問惠特畢(Andrew Whitby)致力於研究全球經濟創新、成長與發展,他認為,人口普查和人有關,是量化社會史的一種形式。

惠特畢希望《清點每一個人》能幫助讀者透過解讀特別的量化觀點,民主體制的執政黨與在野黨藉由人口普查資料布局選舉選票策略,而極權統治下的人口普查則企圖讓國家無所不知,達到「特殊目的」。隨著科技發展,在大數據與數位監視時代下,我們更面臨超越國家政治力的統計力量⋯⋯。

中國在接近2020年年底舉行最新的一屆普查。緊接著幾個月後,印度的普查會在2021年的2月和3月進行。這兩場普查將顯示兩國的人口數旗鼓相當,大約都是14億人。但是,這兩個國家的人口規模都不是人類歷史上最龐大的。我們幾乎可以斷定,這座冠軍屬於Facebook──2019年6月,Facebook有24億個活躍用戶。

Facebook的用戶資料當然不能構成傳統意義上的普查。Facebook不是一個國家或國家的一部分,也不符合實施普查的基本條件:在某塊定義明確的領土上全面進行統計調查──雖然Facebook的用戶有7成來自像美國、英國和澳洲等國家。

Facebook之所以宛如普查,在於它所蒐集的資訊。首度註冊時,網站要求用戶提供姓名、生日和性別等資訊。(無庸置疑,有些人會編造假資料,就像有人會在普查裡謊報資料一樣,但是Facebook要求使用者提供真實姓名,這項有爭議的政策是它的關鍵創新之一,讓Facebook能反映真實世界的社交關係網絡。)用戶登入後,網站會提示你提供額外的細節資料,像是居住城市和原籍、就讀的中學和大學、雇主與情感狀態等等。這些資料項目直接取自聯合國普查手冊,全部屬於普查「核心主題」的範疇。Facebook的營運宗旨是連結每一個人,而世界各地的人都大方地提供資料,建立連結。原來,要連結每一個人,就得先經過某種人口調查儀式。

從廣義上理解,如今普查是一項普及的實務,然而,對21世紀的普查工作者(民數的正統傳人)來說,卻是預料之外的緊張衝突。我們生活在一個由普查所創造的世界,一個我們容許自己為各種目的而被點算、註冊並建檔的世界。然而,在那個世界裡,10年一度的傳統普查已不合時宜,失去了人口資訊唯一知識來源的地位。

許多國家正在嘗試各種不同的方法減少普查的工作負荷量:更多採用所謂的行政資料。行政資料指的是政府在治理的過程中已經蒐集到的資料,例如郵政記錄、稅賦申報、移民檔案,以及退休金或社會安全帳戶。這種方法的倡議者主張,與其每10年發給每一個人一張空白表格,不如再利用現有的制度資料,這麼一來,不但更簡易可行、成本較低,也比較不會引發民怨。

普查工作者已經研究這類的資料長達數十年了,比方說,用它來估計普查裡的少計誤差。不過,要用行政資料全面代替普查資料還是有其障礙。過去,要把同一個人不同來源的資料連結整合是很困難的事,例如報稅資料和就學記錄。許多國家也有法律限制這種比對。但是,現代電腦能做到更有效的比對,統計學也發展出更好的技巧,把錯配的影響降到最低。而法律也更常有豁免規定,容允為統計目的做資料比對。

行政資料比對成為美國2020年普選公民身分題法律論戰的核心。在這個議題送進法院審理之前,普查局就曾建議公民身分資訊應該從其他現有的政府記錄蒐集,而不是在普查問卷裡增加問題。罕見的是,這個爭議讓大眾明白了美國政府究竟知道什麼,以及不知道什麼:普查局的首席科學家估計,90%的公民身分只要根據社會安全資料就能判斷,而他們也預期,剩下的那10%大多能透過比對移民紀錄得知。川普總統最後發出的行政命令(做為他的行政機關在這個問題上退讓的表示之一)指示普查局進一步訴諸於行政資料這個選項。

這不是單一事件。在美國,普查局希望能更廣泛使用行政資料,以減少2020年普查對未回覆者追蹤調查的需求。在英國,國家統計局的「後2021年研究計畫」以「行政普查」的建構為重點,理想上可以完全取代傳統做法。但是,行政資料仍然有其限制。例如,有些問題如果是放在普查,民眾可能會回答,但如果不是普查,他們可能就不會透露資訊給政府機構(包括種族和宗教)。現存的行政資料是否真能取代以調查為基礎的普查,仍然未有定論。

我們可以說,一個世紀以前,專責的人口登記制度興起之際,就已經解決了行政資料用於人口統計的困難。像是英國在思考的「行政普查」其實就是人口登記的可憐親戚,只比後者少幾個關鍵特點,包括全民登記以及主動提報的規定。

人口登記與其他行政資料庫的差異,以及它之所以能成為人口統計的適用基礎,在於它包含一國之內的每個居民、它的精確程度,以及它可以與其他政府資料庫和調查相通。這些特質代表「普查」基本上可以在任何時點從人口登記資料產生。例如,瑞典每個月都會發布類似普查的人口總數。每個人都有專屬的個人身分號碼,因此統計學家可以把核心人口統計資料連結到就業、教育等其他資料,甚至還能隨著時間追蹤個人(10年一次的資料要做到這件事相當困難,或根本不可能)。

要打造一個完整度和準確度都足以取代普查的人口登記資料庫並非易事。雖然大部分的國家都有許多不同的居民資料庫,但是這些資料庫通常沒有納入每個居民(例如,不是每個居民都有繳納所得稅,也不是每個居民都會登記投票)。這樣的人口登記資料庫一旦建構起來就必須主動更新維護。普查的許多核心屬性從出生開始就都相當穩定,但是民眾所在的地點卻經常變動(美國每年大約有10%的人搬家,其中將近一半是搬到異國或他州)。像美國、澳洲、加拿大和英國等國家,國民沒有義務向主管機關登記住址變動,這一點與許多歐洲國家不同。因此,人口登記可以用來計算一國之內總共有多少居民,但是在州或郡的層級,時間愈久,隨著人口的遷移,人口數就愈失真。

同理,這些國家也沒有像瑞典的個人身分號碼那種單一、全面的居民身分識別系統。雖然澳洲和英國有識別個人的稅籍號碼或福利號碼(分別是稅務檔案號碼〔Tax File Number〕和國家保險號碼〔National Insurance Number〕),但是法律禁止這些號碼另作他用。美國與此相應的是社會安全號碼,美國人一出生,或是移民進入美國時就會配發,已經接近實質上的個人身分號碼。民間企業也經常把社會安全號碼用於身分識別,這麼做已經超過其原初的功能,而社會安全局與州政府對此雖然有所限制,卻也是睜一隻眼,閉一隻眼。加拿大的社會保險號碼(Social Insurance number, SIN)也扮演了類似的角色,不過加拿大政府對於民間用途的防治更為積極。

在許多地區,文化上對於人口登記的趨避性可能已漸漸減弱。一項在911攻擊事件之後的民意調查發現,贊成「立法要求美國境內所有成人攜帶政府核發的國民身分證」的美國人略占多數。聯邦政府沒有推出這種證件,不過政府介入了駕照相關事務,把這個之前屬州層級的職責部分升級至國家層級。2005年倫敦炸彈事件之後,英國政府開始推出國民身分證,但是這個議案在2010年政府輪替之後被取消了。在這個恐怖主義與非法移民等議題仍然受到大眾高度關注的世界,不難想像輿論會更進一步改變方向,轉而贊成實行身分號碼、證件和登記等制度。

此外,便利性也會持續把國家推往無所不包的中央化人口登記制度的路上。連結單一識別碼能讓政府與公民的互動更為順暢。紐約州的聯邦醫療補助(Medicaid,低收入者的醫療保險)申請書共有6頁,外加3頁描述證明身分和受領資格的必要輔助文件。在瑞典,你只要帶著身分證去醫療機構就行了。

許多我訪談過的專業統計人員都認為,至少在中高所得國家,人口登記是普查無可避免的未來。並非所有人都樂見這個預期中的未來。日常接觸到私密的個人資料可能會讓人心像蘭茲念念不忘的那種全知夢想,但也可能會對隱私深切尊重,並對任何會威脅到隱私的事物戒慎恐懼。

普查自問世以來就不曾擺脫這個問題的糾纏。在《聖經》第一次的描述裡,計算人口就和危險、瘟疫與災難有關。在猶太神學中,被數算就有被險惡的「邪惡之眼」看到的風險;邪惡之眼是人類原始的信仰,許多文化都有這樣的概念。它幾乎是一種動物本能:被看到就等於曝露在掠食者的獵程裡,岌岌可危。《出埃及記》為以色列人提供了解決辦法,也就是用每個人繳交的半舍客勒銀替代本人被點算:未算之算。

不過,窺探到一角之後,終究會想要知道更多。隨著問卷內容變得更全面、也更具侵入性,大眾再度變得警戒。他們現在對被看見所表現的閃避態度不是出於恐懼,而是為了捍衛隱私:保持祕密、隱晦和不為人所知的權利。普查工作者回應這個訴求的解決辦法,創意不亞於《出埃及記》的間接數算法。在統計保密的原則下,一國或許可以藉由統計資料的總結而對公民有概觀的了解,卻無法得知任何一個公民個人的資訊:未見之見。

但是,即使這個辦法變得普遍,卻無法切合一般政府愈來愈多的需求。雖然政府的統計人員在他們的工作上砌起保密的碉堡,其他官僚機構卻在打造21世紀福利國家的中央化資訊系統。人口登記是其中一種表現,不過社會安全檔案、國家健康記錄、學校入學資料庫也都屬此類。

20世紀中期,個人與國家之間的關係從根本上起了變化。一個世紀之前,擁有完整、中央化的公民或非公民居民名單的國家,就算有也很罕見。1948年,以色列以精確的領土範圍和精確的人口資料宣布建國,其人口登記之本就是普查。即使是在沒有中央化公民名單的國家,愈來愈多的福利及義務(納稅、退休金、醫療保健)都讓公民(或居民)與國家的關係變得個別化;由此而形成的檔案或許不像普查那麼全面,但也相去無幾。

到了1960年代,沒有人可以確知,哪個政府機構握有他們哪些資料,目的又是什麼。反對的聲浪於是湧現。在越戰和水門事件之後,美國人不再信任政府會明智運用民眾的資料。全世界各地都興起類似的顧慮,隨後還出現了一波立法風潮。1974年,美國的《隱私法案》(Privacy Act)生效;1980年,經濟合作與開發組織(Organiza tion for Economic Co-operation and Development, OECD)國家也有了這樣的法律。1970年的隱私規範是否真的如其本意發揮效用,這個問題仍有討論的空間,不過許多地方都有實施隱私規範。

同時,個人資料蒐集的前沿也在持續推進。如今最有價值、最有意思的資料並不是某人是誰(或是他們說自己是誰),而是他們做的事。事實上,造就Facebook 5,000億美元身價的資料並不是使用者加入時主動申報的那些人口統計資料項目的答案,而是他們被Facebook的雷達鎖定之後點閱的網站、按讚的產品所呈現的類型。和我們在人口普查定義自己的廣泛類別比起來,這種資料更為私密,也透露出更多關於我們的訊息。

政府能夠取得的行為面資料也愈來愈多。例如,數十年來,各國政府的交通運輸規劃人員運用普查的住家地址和工作地點資料來分辨通勤模式。今日,這種外顯的蒐集資料方式已經過時。政府只要與民間企業合作,就能觀察到個人智慧型手機在週間和晚上通常所在的位置(前者是工作地點,後者是住家)。這是一個相對來說無關痛癢的例子,但更多暗黑的例子我們也不難想像。如果有臉部辨識功能的閉路攝影機記錄每週五進出清真寺的人有誰,普查有沒有放進宗教問題,也就無關緊要了。

當然,高壓政府會長時間追蹤個人行為,以找出並迫害異議分子。大家都知道,東德的祕密警察就保有四分之一人口的檔案,記錄行蹤、與誰會面,並監聽對話。但是,一項把網撒得這麼大的工作需要大量人手積極主動配合。1989年,柏林圍牆倒下時,每100個東德人就有一個是祕密警察的線民。

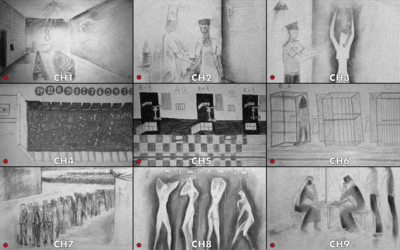

30年後,廣布線民的做法已經沒有必要。這可不是紙上談兵的見解,當今的世界就至少有一座令人不安的實驗室,呈現出在21世紀科技的提升下,一個全面實施監視的國家會是什麼樣貌:位於中國偏遠西部的新疆──2018年,《經濟學人》雜誌(The Economist)把它描述為「獨一無二的警察國度」。這個省級行政區是維吾爾人的家鄉,這支民族說的語言屬於突厥語系,信奉伊斯蘭教。無論是文化上還是地理上,這900萬人都更接近鄰近的中亞地區,而非龐大的中國人口。他們在現代中國的處境一直都不好過,偶爾會爆發分離主義者的情緒,隨後便遭政府鎮壓。

然而,大約自2008年起,中國政府祭出愈來愈精細的監視科技。最近去過新疆的訪客和維吾爾流亡分子皆描述了與指紋和DNA資訊連結的生物辨識身分證、手機強制安裝間諜軟體、配有臉部辨識功能的地毯式閉路電視攝影機、到處都有實體的檢查哨,以及每幾百公尺就設有一座、所謂的「便民警務站」。根據人權觀察組織(Human Rights Watch)的說法,支撐這套實體基礎建設的是一套資訊系統,結合了閉路電視攝影機、Wi-Fi 數據分析器、車牌掃瞄器、檢查哨身分證掃瞄所蒐集的監視資料,以及諸如「汽車所有權、健康、家庭計畫、銀行和司法記錄」等較傳統的紀錄。這樣的系統,蘭茲大概只能在夢裡才找得到。在新疆,公民不但可以被看到,根本就是透明的。

這一切雖然理論上每個人都適用,但顯然中國政府以維吾爾人口為目標。監視伴隨著鎮壓:據信,大約有100萬名維吾爾人被送往再教育營,有些人再也沒有回來。華盛頓大學(University of Washington)人類學教授達倫.拜勒(Darren Byler)以維吾爾語的語彙「kımeytti」(意為翦除)來描述這些消失事件。拜勒在他的博士論文裡講述了許多這類的故事,包括一個他稱為「哈桑」的維吾爾男子。

哈桑出身於莎車的村莊,但當拜勒於2014至2015年間採訪他時,哈桑住在新疆首府烏魯木齊。搬到這座超過兩百萬人的城市,哈桑找到了在他的家鄉小鎮愈來愈少的自由。好景不長,2014年,自治區政府發行了一種名叫「便民卡」的內部護照,要求離開家鄉居住的人必須返鄉登記。2015年1月,哈桑和他的妻子與一歲大的女兒收到通知。由於沒有什麼其他選擇,一家三口搭上了夜間巴士,前往莎車。他們最後並沒有抵達目的地。半路上,巴士遇到車禍,哈桑的妻子身亡,女兒受傷。哈桑自己沒有受傷,但是不久之後,拜勒就聯絡不到他了。拜勒相信,哈桑被送往再教育營──從社群裡翦除。

新疆式的監視不是今日科技注定的終點,就好像納粹的卡片檔案不是19世紀人口統計學注定的結果一樣。但是,無論是在政府裡還是在大型企業裡,當前的科技進步確實對中央集權有利,與一個世紀之前的卡片檔案和打孔卡並沒有什麼不同。就如美國日裔囚禁營的故事所示,只要情況看似必要,即使是相對自由的政府也會禁不起誘惑,濫用人口資料。

無庸置疑,普查本身就是一種實施中央集權的技術,是羅馬、印加和大英帝國等其他帝國重要的行政管理工具。此外,特別在古代,普查通常會對接受普查的對象造成影響,例如課稅或徵兵。18及19世紀普查者的重大成就就是打破這個關聯,並說服民眾(一方面是公眾,另一方面是政府裡的同僚)國家可以蒐集公民的資料,但不至於用這些資料從事對公民不利的事。

這樣的普查(今日仍然為大部分國家所採用)是一種折衷。它承認在隱私與國家為了運作的知情需求之間,無可避免要做出取捨。在最好的情況下,傳統普查能在相互衝突的目標之間找到一個纖細的平衡。普查之所以能成功達成這點,是因為人口調查統計本質上需要大眾的參與,因此普查既不是由國家做主,也不是由人民做主,而是在兩者之間的持續協商下存在。由此形成的體制有其珍貴的特點(有些是本質上的,有些是辛苦得來的),如果我們能思及這些特點,就能成功地為21世紀的社會建構資訊系統。

首先,傳統普查對於蒐集來的資料誠實而透明。尤其是採自主申報時,政府無法暗中實施普查,或是偷渡問題卻不被大眾知道。(美國政府想增加的公民身分題卻遭強烈反對一事足以做為明證。)在這個程序的另一端,普查所蒐集的大部分資料都會回過頭來,以彙總的形式公諸於世。有些隱私維權者主張,政府的監視應該要有「反監視」機制,也就是召募普通公民自願「監視那些監視者」。普查有內建這種當責機制。

再者,隨著時間過去,普查工作者也在法律、機構和專業倫理等各層面發展出有力的約束,限制他們分享資料的對象和方式。2020年, 美國普查局計劃應用一種稱為「差分隱私」(differentialprivacy)的技術,這種推論法能讓普查局從數學上證明,某些彙總資料的發布並不會曝露個人的事實資料。這是一項重要的進展,但這些在技術層面上對洩露資訊的限制,其重要性遠遠不如人類既有的自我克制。

第三,雖然統計學家不願意承認這點,但是對於任何覺得普查威脅性十足的人來說,要迴避普查相對容易。雖然在大部分地方普查的參與都有強制規定,不參與的罰則卻相對輕微,而且很少有人因此遭到起訴(至少,相對遺漏的人數而言)。這彷彿就像我們認為被點算這件事很重要,所以要為它立法,同時至少在象徵意義上承認,透過統計而來的社會成員身分仍然是一種選擇。如果運作得當,大家會本於公民義務和同儕壓力回覆普查,而非礙於法律威迫。

第四,也是最後一點:在這個時代,隱蔽而被動的資訊蒐集活動比比皆然,普查卻正好相反,需要我們主動的關注。數百萬名普查人員登門查訪,沒有任何隱微之處。十年一次、一次為期幾週的普查能短暫地提醒大家,我們身為社會的一分子在資訊上所做的妥協。無論公平與否,普查象徵我們失去的隱私,有真實的,也有想像的。

在一個民主政體裡,很少有事物能夠像普查這樣有力地攫取民眾的關注。或許我們應該要善用這種特質。自2007年起,好幾個國家把1月28日定為「國際資料隱私日」(Data Privacy Day)。理論上,這應該是一年一度的節日,但是以一條曾經看似不可逾越的界線來說,若要觀察它逐漸的變遷,一項一年一度的活動或許太過頻繁。

就像俗稱的溫水煮青蛙,我們也難以即時注意到隱私觀念的變化。或許我們應該把普查日定為隱私節,讓我們每10年有一個片刻可以檢視我們的政府,提醒我們自己,政府掌握了我們的哪些資訊。

幾乎可以確定的是,10年一度的傳統普查已經處於衰退的早期。

當然,就算這種形式的普查式微,更廣大的傳統卻不會凋零:那就是人類千年來數算、自我分類的習慣。就算我們能標記出穹蒼裡每一顆星星,我們也不會收起我們的望遠鏡。我們不會在窺見浩瀚宇宙之後,就此轉頭不看。因此,我們也不會停止計算人口。人類的旅程在每一個新生命的誕生裡延續,民數生生不息,人口統計也會再添新頁。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。