閱讀現場

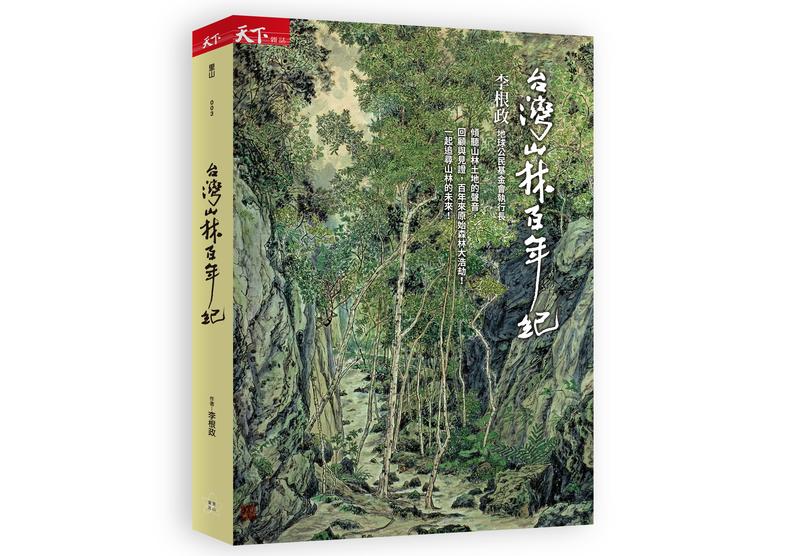

本文為《台灣山林百年紀》部分章節書摘,作者為地球公民基金會執行長李根政,經天下雜誌出版社授權刊登 ,文章標題經《報導者》編輯所改寫 。

本書記錄了自1912年以來台灣森林變遷的歷史,鉅細靡遺的論述不同時代的執政者分別採取什麼樣的林務政策,而這些政策又是如何影響到當時的森林,甚至是影響到我們現在的居住環境,透過作者數據分析、長時間的圖文紀實,呈現一部台灣森林史,讓人們聽見山林的聲音。

今年(2019)正是八八水災(又稱莫拉克風災)發生10週年,那場狂暴風災引發的山崩、土石流,讓高雄縣甲仙鄉小林村小林部落慘遭滅村,全村474人活埋。山林破壞被認為是埋下災難的源頭,那破壞原凶又是什麼?

2009年88災後,我勘查過曾文水庫上游的大埔溪、高屏溪上游的楠梓仙溪,也到了林邊溪潰堤處,高屏溪的出海口。河川的上游到處都是令人觸目驚心的大面積崩塌,中游和下游則是難以計數的漂流木。

在強烈的衝擊下,我寫下這篇悼念文:

百萬年來,我族在這個島嶼生存、繁衍、蛻變、再生,根系緊緊交纏,身軀與枝葉相依相偎或巧妙互補,既競爭又合作。 我們奮力向地紮根,向天仰首,分分秒秒、時時刻刻,吸收轉化、釋放生命的能量,並與廣大無邊的生靈共享共存。 然而,百年來遭文明人之刀斧幾近滅族,倖存者僅在少數陡峭的山頂、溪谷;子孫在墾地的邊緣、廢耕的土地上苟延殘喘。 名曰莫拉克的它,連著3天3夜狂風暴雨,令我們緊緊交纏的根系四散,在倒下之際亦離開了我土,身驅在無堅不摧的土石泥流中滾動著,卸除了枝葉、手足、剝去皮膚,魂魄消散。 3天3夜後,風雨停歇,千千萬萬的枯骨橫陳,躺在人類的街道或者住家、河床、新生的河道、田野,甚至遙遠的大海。 我們昔日身形已不可辨,妳的手臂靠在我的身軀上,我的身軀又交疊著不曾謀面的族人們,凌亂地在無聲的烈日、黃昏、星空下。 人類叫我們是「漂流木」。沒有個別的身分證,描述傷亡的用語是:農田漂流木46.7萬噸、水庫漂流木1.14萬噸、河川⋯⋯萬噸。在他們眼中,我們並非什麼生命。 ──〈悼八八風災樹木亡靈〉,李根政,2009。

為什麼山林如此脆弱?是台灣環境條件本來如此?或是誰的錯?

常聽到的簡化理由是:台灣人的貪婪。但我認為這是無法解決問題的致命邏輯,因為並不是每個人擁有的權力、耗用的資源、造成的破壞,或者要負的責任都一樣。

在災後的近一個月間,原住民部落遷村,讓山林休養生息,似乎形成了社會主流的輿論,重量級慈善組織也在安置區要受災的原住民簽下意願書,承諾在取得永久屋的同時,不得再回原居地,爾後修正為「不得從事破壞水土之行為」等,這隱含「原住民是山林破壞者」的指涉。

雖然,山區原住民族的農業活動不能排除山林破壞、造成水土流失的問題。但是,相較於漢人來台400 年間,把平地野生動植物趕盡殺絕,從事精密農耕,發展工業污染河川、土壤,全面摧毀原始森林所造成的破壞,實在是天差地別。這本書的前半部正是用鳥瞰的大數據,指證這個歷史,反駁這類簡化的邏輯。

如果真要問誰的錯,我的觀點是:政府是最大的山林破壞者,而且是透過制度、公權力進行有系統的破壞。政府要先認錯,檢討大伐木時代以來的山林政策,首要釐清造成今日土石橫流的歷史因素,改變人定勝天的工程思維,向原住民傳統生存智慧學習,以及提出真正的國土復育政策。

莫拉克颱風導致的慘重災情,國人將之比擬為50年(1959)前之87水災。然而,勿忘2、30年來日益加劇的洪水災難,1989年東台灣的銅門災變、1990年紅葉災變,開啟台灣山區災變惡化之警訊。1996年賀伯災變後,大災變的頻率更快速增加,2000年象神、2001年8月桃芝、9月納莉、2004年敏督利、2005年海棠、2008年辛樂克,每一次都造成山區土石流、沿海淹水。

1990年台東的銅門村、紅葉村陸續發生嚴重的土石流災難,陳玉峯教授(1992)曾經推演了紅葉村災變的形成機制。主因是紅葉溪上游的森林砍伐,不斷的翻地,導致山體不斷崩塌,而政府又在河道興建了攔砂壩,使得河床填高、河道填滿了土石。一經颱風暴雨就好像啟動了板機,土石流便傾洩而下,形成嚴重災情。

然而,大部分學術上的討論,至今仍然忽略了大伐木時代這個歷史因素,對於山地崩塌、土石流的影響。

在本書寫作進入收尾階段,同事傳來了一篇台灣學者最新發表在國外期刊以英文寫作的論文,指出了原始森林砍伐是造成山崩災害的歷史因素。

逢甲大學都市計畫與空間資訊學系莊永忠副教授,研究石門水庫集水區,大漢河上游面積7萬5,924公頃的土地利用變遷。比對了幾份歷史航照,包括了1946年的美軍航照,1971年的CORONA衛星圖像,2001年,2004年和2012年的正射影像。綜合分析的結果是:1946年和1971年的伐木事業(包括皆伐、擇伐)與當時往後的山崩土石流有顯著的統計相關,而且在這60多年來,山崩的頻率和規模大幅上升。

莊教授的團隊還採訪了37位這區域的泰雅族原住民,他們表示:在原始森林砍伐後,由於樹頭根部還在,所以邊坡仍然穩定,但幾年或幾十年之後,即使復育為次生林,但原始森林的相互連接的根系已經腐爛,在遭受強降雨或颱風時,往往會變得很不穩定,導致頻繁的山崩。

也就是說:砍伐原始森林影響了長達半個世紀之後的邊坡穩定,而且無論是否已經恢復了林地覆蓋,伐木跡地都會繼續造成崩塌。

2009年初,地球公民協會辦理一個尋訪水之源的營隊,從高雄出發一路從美濃到六龜、寶來、勤和,到了玉山國家公園的梅山口、中之關古道和天池。沒想到幾個月後,莫拉克颱風來襲,翻天覆地的改變了高屏溪流域。至今,我們再也沒有回到那令人懷念的檜谷、中之關古道、天池,南橫公路的多個崩塌區,工程整治困難,無法通車。

而爭議很大的「曾文越域引水工程」,是打算把荖濃溪水鑿穿玉山山脈,跨越楠梓仙溪,再鑿穿阿里山山脈的引水工程。其位於勤和的東口,也於88風災後,深埋在荖濃溪河床下數十公尺深的砂石之中。水利署的官方說法是不放棄這工程,但荖濃溪上游估計還有數億立方公尺的土石,會在每次豪雨是傾洩而下,復工日期根本是遙遙無期。

交通部觀光局「國家風景區」常常花大錢建設各種如空中樓閣的景觀建設,莫拉克來襲,茂林國家風景區管理所為土石流所沖毀;阿里山觀光設施、BOT 案同樣難敵土石之災;921地震後在草嶺潭推出的「災難觀光」週期又是何其短暫?

整體而言,面對龐大崩塌土石、鬆動之地體,試圖用水泥工程與之對抗、圍堵之策略,過去已實施數十年,可是土石流未曾稍減,反而愈形擴大,為什麼還可容許這樣的工程繼續進行?

比對國府治台期間,大伐木時代和政府在山區投入的「治山防災」,可以看到一個時間順序。1970年代是史上伐木最高峰,1980年代後,治山防災的經費開始大幅增加,2000年之後則飆高到4、5倍,且不斷用編列特別預算因應。這個數十年的時間差,會不會就是原始森林砍伐之後,根系腐爛的時間?

如果台灣治山防災的思維,沒有考慮到原始森林歷史因素,又如何對證下藥?

「說起來也是偶然,自從民國61年1月我第一次孤身走過大武山以來,我就對那條道路(無論是叫做林道或產業道路)修築時的破壞面,感到「怵目驚心」。卡車倒下一堆堆的砂石,眼前一片礫石滾滾,灌木稀疏,由山頂到谷底,淨是一片麋爛。 3、40度到5、60度的崩崖陡坡一任怪手翻掘鏟削,推落溪底;邊坡無排水、無覆蓋,一任石土裸露鬆動,傾潟不斷;整個山坡上下,活像一片火焰山。」

這是摘錄自李剛《悲泣的森林》書中〈泰武所見──從政府投資四百五十億治山防洪說起〉的章節,描述著林務單位可能是覬覦大武山裡的原始林,尚有珍貴的巨大檜木,正在進行的林道拓寬和開闢。

這個時刻,台灣伐木事業正從最高峰要下滑到谷底,但此時,治山防災預算正在節節升高。

台灣早期的治山防災是伴隨著伐木事業,由林務局編列預算。1959年8月7日水災,造成台灣中南部嚴重災情,台灣省政府成立「山地農牧資源開發計畫委員會」,隨後在1961年在農林廳下成立了「山地農牧局」,1979年則改隸屬於中央政府農委會水土保持局。林務局和水保局就是執行最多治山防災預算的單位。另外,由於水庫集水區及河川中下游的土石災害和水患日益嚴重,水利署這部分的預算也大幅成長;還有交通部與地方政府也都花了很多錢在做山區的道路整修工程,這些都可以視為整體的治山防災預算。

那是個我沒有機會見證的時代,直到921地震(1999)後,民進黨政府開始推動「生態工法」的整治工程。我曾經和張豐年醫師一起考察過許多的案場,當年工程單位用鋼筋、不織布和沙包,在崩塌的山坡地上種草,聲稱這是有別於水泥硬工法的生態工程。但事實上,許多工程所在地並沒有社區、聚落等要保護的對象,根本沒有必要施作。另外,這些工程能發揮多少水土保持的功能,也是一大問號。

但是,當年許多的工程都用「生態工法」包裝,以獲得其正當性。2002年4月,我參與林務局東勢處129林班坡地整治工程的會勘,結果發現原本崩塌的坡面,天然的植物已經穩定的拓展。然而林務局卻發包讓包商砍除現有植被,再種外來草種,說這是邊坡的穩定工程。

129林班地的邊坡穩定工程,僅是各種災後復健工程的冰山一角。我們看不到符合現況的工程設計,也沒有明確的效益評估,明知道做下去可能是浪費國家資源,僅能獲表面或極短期的效益,但還是希望工程繼續進行。

山坡地的工程,似乎成為少數人發國土災難財,將納稅人的錢,一次又一次轉帳到私人的口袋,即使政黨輪替也無法扭轉。

長期以來,治山防災都是編列常態預算,形式上可以受到立法院監督。但是,2005年民進黨推出8年800億元治水特別預算,在選前被在野的國民黨視為綁椿工具而遲遲不肯通過。然而,在國民黨大獲全勝之後,治水特別預算竟強力加碼至1,410億,包括了「水患治理特別條例」,8年共1,160億元;以及「石門水庫及其集水區整治特別條例」,經費250億元。當年,立委席次即將減半,加上單一選區兩票制的衝擊下,許多立委極可能不會再當選,或著極須工程款綁椿,以增加當選率,社會上普遍認為這是立委在僅剩的任期大撈一筆。

其中最為恐怖的是,幾乎全台每條河川的上游都有一堆水土保持工程,總計長達1,600多公里。更糟的是,立法院朝野協商竟然明定2年內進行的工程免環評,後來引發各界爭議,才刪除了免環評條款。

從此之後,中央政府開始以「特別預算」的名義,編列天文數字的治水預算。做為一個公民,應該關切這些錢是怎麼花的。

2007年7月5日,我和伙伴勘查了石門水庫上游數處治水工程。高義橋下游去年剛完工的攔河壩,今年已幾乎全淤滿;蘇樂橋上游今年剛完工的攔砂壩,僅剩1、2座仍有少許攔砂空間,其他全數淤滿,這些看似高大的水泥牆,粗暴的插入河床,但其攔砂功能竟僅能抵擋一次之大雨土石流。再者,施工單位為了興築攔砂壩,得先行開闢施工便道,結果造成邊坡裸露,水土流失,滾滾濁流順流而下,肯定會往下漂移,造成水庫淤積;而為求攔砂壩基座穩固,壩體須深入山壁數公尺,結果破壞了原本穩定之坡角,反而造成河川兩岸山壁新的崩塌,這些工程所作所為恰與治水目標相違。據了解,單是石門水庫上游這類的工程已發包50多件,未來還有100多件即將在明年度發包。

誠如一位現場工程人員所說誠實話語:「所有的工程設計都和現場有落差,我做這些工程已經20冬,攏總無效啦,完全是浪費納稅人的錢。」試想,第一線工程人員皆知無效的工程,還要繼續搞下去,實在悲哀。

另外,在淺山地區的河川整治工程,把許多生態豐富,環境保全效果極佳的天然溪流,用水泥、砂石改造為排水溝,更是屢見不鮮。

原本林蔭茂盛、生態豐富的溪流,就這樣一條又一條變成了水泥溝,這樣的治水惡政,除了作為地方政治人物綁椿、固椿的工具,有多少必要性或公益性?

2009年莫拉克颱風後,國民黨政府又通過了「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水特別條例」。這些特別條例最具爭議的是水源地「水土保持」、「攔砂壩」、「野溪整治」工程,台灣的天然河川不斷被改造為水泥溝渠,完全失去生態功能,工程單位只是想把砂石留在山上,水流快速引導到平地,然後出海。

2017年,民進黨通過了前瞻基礎建設計畫,又納入了「水環境」的治理項目,民間不斷呼籲應以改善河川水質為重,不應再做河岸工程,但還是啟動了新一波野溪整治,又破壞許多天然溪流,改造成三面光的水泥溝。

整體而言,面對龐大崩塌土石、鬆動之地體,試圖用水泥工程與之對抗、圍堵之策略,過去已實施數十年,可是土石流未曾稍減,反而愈形擴大,為什麼還可容許這樣的工程繼續進行?

在平原地區的治水,則不外乎比照台北城加高堤防的圍城策略。然而,堤防不可能無限加高,抽水機也無法無限量排水,最糟糕的是治水工程,極容易造成居民假象之安全感,結果導致人口往潛在災區集中,工程保護程度愈高,洪災代價愈大。圍城策略確實可以短暫討好人民,但只是將災難延後、擴大而已。

88風災後,有一次興隆淨寺的住持心淳師父邀我陪同小林村的倖村者,向高雄縣楊秋興縣長陳情,討論小林村遷村課題。令我印象深刻的是一位潘先生,在回應小林為何滅村時,劈頭便說是1973~1983年間獻肚山原始森林被全面砍伐,把最能保護水土、長在峭壁上的台灣櫸木砍光,而且連樹頭都挖起來。同樣的指控,也出現在我參與的一場關切原住民災後重建的記者會,屏東達瓦達部落、霧台佳暮村的朋友,痛陳著1960、1970年代不斷的森林砍伐才是重創部落的元凶。

事實上,災後關於小林滅村、原住民部落重創的原因,眾說紛云。政府機關、學者專家都提出了一些論證和說法。但原始森林砍伐的歷史因素一直被忽視。

氣候變遷、降雨極端化,使得山崩、土石流成為新常態。最因難也是迫切的問題是:如何幫助岌岌可危的原住民族,延續族群的生命和文化?百年來陸續移墾山區的漢人聚落何去何從?

莫拉克災後,立法院迅速通過重建條例,行政院急著要興建永久屋,社會在短時間內投注大量資源到災區,已經身心受創的災民,被迫必須在短期利益,或者部落、社區長遠發展的矛盾中選擇。當時,許多災民和關注重建的團體,不斷重申興建「中繼屋」讓災民有緩衝討論的空間,但可惜的是,政府的政策還是急於一次到位。

關於原住民的聚落安全,新、舊好茶的案例值得好好想想。

1980年,世居在大武山區的好茶舊社,被政府以「山地現代化」等理由,被遷村到隘寮南溪的一處河階台地,成為了新好茶村。當年部落耆老警告說,這裡是隘寮南溪的行水區,每逢雨季,必遭洪水和土石肆虐,但不被理會。1993年,水利署預計動工興建瑪家水庫,預定地位於南北隘寮溪交會處,一旦興建,魯凱族人又得從新好茶遷村。

台邦.撒沙勒是反瑪家水庫的魯凱青年,曾經被屏東地方法院以違反《集會遊行法》為由判處拘役50天得易科罰金,這個事件凝聚了更大的反水庫力量。

當時,我剛從金門移居高雄,跟著前輩參與學習反對瑪家水庫、美濃水庫運動,藉此也認識了解南方的人文生態。台邦.撒沙勒的婚禮在新好茶村舉行,我還記得新郎和新娘穿著華麗的傳統服飾,頭頂插著百合花,是那樣的純潔繽紛美麗。至今,新好茶村裡深灰色石板屋、百步蛇圖藤、牆上彩繪舊好茶的畫,還是銘印在我的腦海。

但是,這個部落新址持續受到了土石流威脅。1996年,新好茶有4位村民被賀伯颱風後的土石流活埋;2007年,部落約有四分之一受到後方土石流淹沒,2009年,莫拉克颱風災則造成隘寮南溪衝刷而下的土石將全村淹沒,幸而及時撒離沒有人傷亡。

回顧這過程,我們得慶幸當年的反水庫運動成功,不然一旦水庫崩壩,對下游的威脅就更加難以想像。

而失去家園的新好茶部落,別無選擇的只好遷村。他們再往下游遷徒,來到了隘寮南溪的出山口,中央山脈南端的山腳下禮納里,更加遠離了舊好茶──祖先的山林土地。好茶部落的例子告訴我們:原住民部落要維持傳統和山林土地緊密連結的生活方式,正受到無比艱難的挑戰。

而舊好茶呢?20多年前,我和柴山會的友人曾從新好茶一路走到舊好茶,魯凱的史官邱金士先生還開著玩笑說,歡迎我和怡賢到此長住,他可以幫忙蓋石板屋。88風災的前一年,和伙伴們重遊舊好茶,連續幾次颱風侵襲下,沿線的許多地景和步道已崩塌到難以辨識,若不是官姊和小獵人帶領,根本難以到達,但是,這座600年前形成的舊好茶部落,至今還是安然無恙。

原住民先祖們,選擇聚落的傳統智慧,是否被重新學習和正視?

從1951年到2016年,台灣林業的總產值為1,223億,伐木最高峰時期每年的產值約在40~50億元左右。而數十年來,為了收拾崩山壞水,付出了多少金錢搞治山防災和水患治理工程?

我們嘗試彙整1950年代開始林務局的早期計畫,水保局近40年的工程經費,以及水患治理特別預算和林務局常務預算中,有關治山防洪的經費,在不計入平原地區的治水和河海堤經費下,單是統計山區裡的治山防災經費,就超過1,600億元。

2014到2019年,政府又以流域綜合治理計畫,6年編列660億元特別預算;2017年的前瞻基礎建設條例中的水環境建設,又編列了8年共2,507.73億元特別預算。這些都是從納稅人辛苦所繳的稅收支應。

從這些數字,我們可以說:百年伐木事業在經濟上是完全的賠本生意。更大的問題是,這些治山防災工程有沒有發揮預期的效果?或者適得其反,成了看不到盡頭的永續工程。

台灣地質脆弱、山高水急,即使有森林也不能完全避免災難,更何況失去森林加上極端氣候。巨額的治山防災費用,意味著山地開發付出的成本極高,這是在山坡地利用上無可迴避的課題。

我認為:檢討不必要的工程,就是國土復育最關鍵的一步,動輒百億千億的工程費應該用來推動真正的國土復育。

在極端氣候推波助瀾下,未來的山區環境災難必定有增無減。因此,不論是救災、緊急安置、災區重建、遷村都必需具有超越個案之通盤考量,從基本的環境調查,氣候模擬,評估未來災難的尺度、難民數量、安置區域,進行山區土地的分類重畫。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。