精選書摘

當前全球的監獄系統普遍面臨著各種挑戰,包括人權問題、過度擁擠、缺乏醫療保健等等。然而,這些問題的影響對囚犯和監獄工作人員同樣巨大。

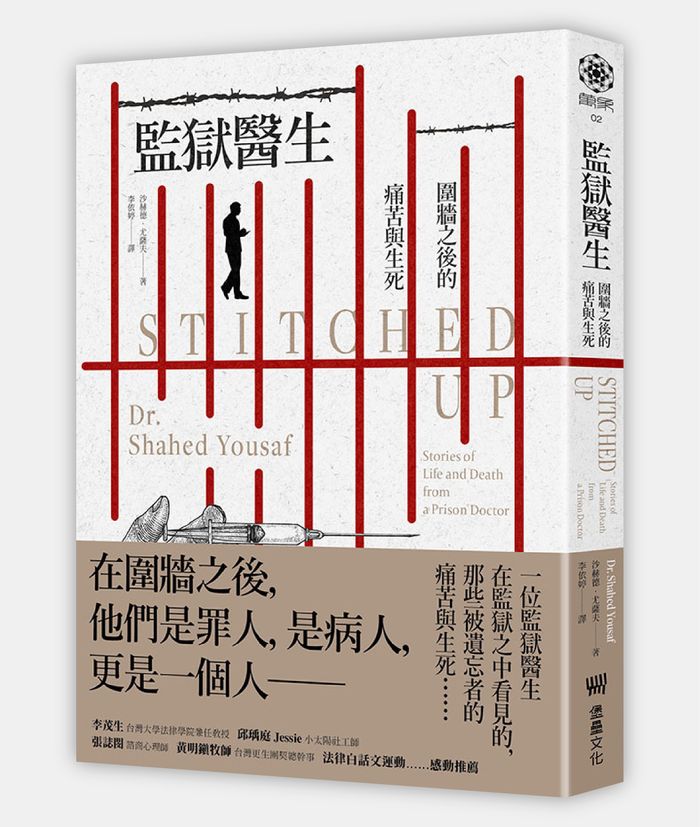

「為什麼有人願意為小偷、殺人犯和強姦犯工作?這是我10年來一直在問自己的問題。」在《監獄醫生:圍牆之後的痛苦與生死》書中,曾任職於英國皇家監獄的全科醫生沙赫德.尤薩夫(Shahed Yousaf)分享了從一個初來乍到的新手到一個經驗豐富的醫生的轉變,並描述了他在監獄系統中的「罪犯健康照護」工作經驗和所面臨的挑戰。他細緻描繪了監獄醫療保健的現實,以及他如何應對各種困難情況,包括囚犯的心理健康問題、毒品成癮、自殺等等;受苦而無力拯救就像例行公事,藥物需要控制以避免被囚犯拿去交易,為囚犯看診得隨時緊盯出口位置及緊急鈴避免憾事發生,這一切衝擊著他對於成為一位醫生的應有信念。

尤薩夫透過自身親眼所見的種種故事,刻劃出令人難以忘卻的無數生死與苦難,讓我們可以更好地理解監獄系統中的挑戰和困難,進而反思和探討如何改善監獄系統。他更點出了監獄中存在的種族不平等和性別歧視,這些問題對囚犯和監獄工作人員的影響非常深遠。

本文為《監獄醫生》第13章節錄,經堡壘文化授權刊登,標題與文內小標經《報導者》編輯所改寫。

某個週末,當我去一家之前從沒去過的速食店買漢堡時,讓我想起了為什麼要做這份工作的初衷。

我和藥技士納迪姆常常會分享最佳美食地點的筆記,這家是他的建議。事實上,我可以自由選擇自己的餐點──這是許多囚犯都做不到的──我不會視為理所當然。我點了餐點,並在等待備餐過程中隨意滑著手機。櫃檯後方的人告訴我餐點已經準備好了。

「多少錢呢?」我問。

「店家免費招待。」他說。

「我不太明白。」我搖著頭說。

我們尷尬地互相點頭致意,然後我帶著漢堡和薯條離開了。

我從健康照護八卦圈聽到了第二手或第三手消息,有個外部全科醫生財團想要從國民健保署基金信託手中接管罪犯健康照護契約。員工的焦慮情緒高漲,因為「某人從某人那邊聽說」該財團想要聘用自己的醫生和護理師替換掉所有員工,包括我。這是我的工作大家庭──我們齊心協力歷經了許多勝利、跡近錯失和災難。我不能失去他們。

他們要我與財團的全科醫生們會面,並且回答他們可能對罪犯健康照護提出的任何問題。我感到強烈矛盾的是,幫助新醫生進入狀況,我可能會讓自己變得多餘。但做任何事卻不盡力而為並非我的本性。我自己經歷的訓練是雜亂無章的,我多少像是突然到來,捲起衣袖硬著頭皮做。我希望我的新同事能夠有更順利的過渡時期。無論我有任何疑慮,我都必須確保他們是安全的,於是,我的病人也會是安全的。

在他們來監獄前,我先去了他們的社區全科醫生診所與他們碰面。我幾乎稱不上是在監獄工作人生的形象代表,我的皮膚蠟黃,我以前通常都留短髮,但在過去一年裡我無暇顧及,現在頭髮已長到耳朵下方。儘管我的外表這樣,但三位醫生似乎都很熱情,雖然其中帶有一絲擔憂,這是可以預期的。我頻繁使用「有趣」和「具有挑戰性」這兩個詞。在監獄工作不是無私或觀光的行為,這是一項艱鉅繁重的工作,在身體和心理上都會是危險的。我覺得有其必要讓他們對此有所了解。

我製作了一個歡迎小冊子,為他們逐步講解在面對充滿敵意和攻擊性的患者時的緩和技巧,我提供了關於海洛因和酒精管理的講義,這不是社區全科醫生會處理到的事,因為這通常是社區毒品團隊負責處理的。我解釋了報到過程如何運作,以及我們在罪犯健康照護方面提供的各項服務⋯⋯我說歡迎先到我的診間旁聽觀摩,直到他們準備好可以開始獨立看診為止。我會確保他們可以先從15分鐘的門診開始,這樣他們才不會一下子頭太暈。

三位醫生中的C醫生一開始話不多,當他認真聆聽時會習慣性地睜大眼睛、挑眉。C醫生是臨床委員組織的主要負責人,意味著他已經學到很多關於組織和資金服務的知識。我認為他會成為我們監獄裡的一名重要人才,我認為他們都會。如果他們一旦適應環境後取代了我,監獄也會得到妥善照顧的。

「你覺得在監獄工作怎麼樣?」我問C醫生。

「我感到非常興奮。我喜歡那種不知道會發生什麼事的感覺,那種期待的感覺。那是與眾不同的。」他說。

這是個很好的回答。

當他們抵達監獄時,我在門口迎接他們,這樣他們就不會感到不受歡迎──如我第一天到監獄時那樣。我帶著C醫生到現場走走,我帶他去了住院單位和隔離區,並介紹他給工作人員認識。後來,當我要看診時,他跟著觀摩。

「你的第一印象是什麼?」當我們遠離其他人的聽力範圍時,我問他。

「氣味。住院單位聞起來很可怕。若在醫院,你會預期它聞起來是好的和乾淨的。這裡聞起來不像死亡,但絕對像腐爛。而且這裡很吵,不斷有敲門聲和鑰匙的咔啷聲,人們尖叫和叫喊。」C醫生觀察到。

「你會習慣的。」

「整體說來,這不是我對罪犯健康照護的期望。」C醫生說。「一切很混亂。沒有一個病人準時來看診,只會有一半的人出現。在外面,如果病人遲到5分鐘,預約就會被取消。一旦你克服了這一點,也看過幾個病人,我想你在任何地方都可以。你已經歷了一些事,那很有幫助。然而,這些介紹都是出現就隨時解決的例子,我認為事關病患的事應該要有一個更恰當的入門指導說明。」

我忍住脫口而出的衝動,說我從第一週開始就必須自己想辦法適應,我幾乎沒有接受過任何安全訓練、衝突解決訓練,甚至是「逃脫訓練」,這些訓練據說是強制性的,而且還要示範如果一名囚犯試圖挾持你為人質時該如何因應。我被扔進了深水區,從那時起就一直在瘋狂划水。但我無法與他爭論,因為他是對的。我自己的入職過程並沒有做好準備,但由於時間和資源的缺乏,我無法再提供更多資訊。

在C醫生跟著我見習的一個早晨,整整一個多小時都還沒有任何病人走進診間,取而代之的是,我完成了值班醫生的工作並處理了護理師的詢問。我希望與C醫生討論一些有趣的案例。我想展示罪犯健康照護的有趣性和多樣性,因為有太多複雜的局面:注射毒品的血友病患者,不尋常的精神病診斷、我們從未聽說過的新毒品和術語。

然後,我的前三名患者同時抵達。第一名患者是一位40歲的健身肌肉男,他「在外面」每天都會去健身房。他告訴我他背痛,想要申請病假單。我解釋著,病假單代表他可以不去工作,但同時也不能去監獄的健身房──這是病假單的規定。他開始爭論,說世界上沒有人能阻止他去健身房,這點我相信。他希望我能幫他從康囤郵購訂購額外的蛋白質,但這無關醫學原理。他惱怒地哼了一聲。

「這很荒唐。這就像蛇梯棋遊戲。你找藉口不給我我想要的。只是因為我在監獄裡,並不代表我就應該得到較少的照顧。這裡跟外面應該要是一樣的。」他指著巨大的白牆提高音量說。

我理解他的憤怒,也很同情他。「對不起。」

「你跟我說對不起有什麼好處?如果你都不去幫助別人,那他們幹嘛還要在監獄裡設立醫療部門。」他怒氣沖沖地說。

「就算我開給你額外分量的蛋白質,廚房也會禁止的。如果我能幫到你,我會這麼做。但我不會為了讓你離開我的診間而對你說謊,我不想給你虛假的希望。」我說,聲音裡透露出些許惱怒。

我們之間陷入沉默。從死因裁判法庭上學到的經驗,我讓沉默持續存在。最後他站起來,伸出手要跟我握手。

「我尊重你。」他出乎意料地這麼說,然後離開了診間。

第二名患者是最近剛來的高觀護囚犯。她宣稱她是一名跨性別女性,希望被稱呼為喬安妮。喬安妮想穿女裝,而且認為自己不應該被關進男子監獄裡,因為她正在服用女性荷爾蒙,正處於轉變過程。我們監獄裡還有其他2名跨性別女性及3名被認定為性別流動(gender-fluid)的人。

根據2010年的《平等法》,跨性別者是一項受到保護的特徵。我們有責任保護他們免受偏見和霸凌。關於跨性別男性和女性安置於男子或女子監獄是由英國皇家監獄與觀護服務處之複雜案例委員會決定的。我說我會聯繫喬安妮的社區全科醫生,了解她的詳細用藥資訊,這麼一來她的療程就不會中斷了。同時間,監獄會啟動案件審查程序。監獄會為喬安妮準備一份適合女性的康囤郵購清單,讓她得以訂購衣服和化妝品。她整了整假髮,問她看起來如何,我禮貌地笑了笑。我希望她一切順利──一些囚犯可能對男子監獄中的跨性別女性懷有敵意。她需要保護免受攻擊──我會在全科多專科團隊治療會議上提及她,讓所有工作人員都知道她的狀況。

C醫生參與了我的下午門診。我問他參觀隔離單位的情況如何,他仍感到震驚不已,並描述目睹了穢物示威的厭惡感。他從未見過這樣的事情,他也非常生氣,有這麼多顯然是精神異常的人在獄中惡化。我解釋說,社區裡沒有足夠的心理健康床位,儘管他早就知道這一點了──他後來透露他的妻子是一名精神科醫生。

「如果國民健保署和監獄服務單位是人的話,」我說,「根據《侵犯人身法案》第18條,他們都會被定義為實際人身傷害的受害者。而犯下這些罪行的政客應該處以無期徒刑。」

在監獄工作教會我直接講重點,我問他傳聞是不是真的,他所屬的財團是否只會聘用自家醫生。他告訴我,關於我會被替換掉的恐懼是毫無根據的事。我整個人鬆了一口氣,並坦承我對於在監獄工作的真實想法──這是我做過最令人興奮的事,也是最讓人筋疲力盡的事。但正是這種從一場災難奔向另一場災難的焦慮情緒隨時可能蔓延。我總有一種壞事即將發生的感覺,這感覺無所不在,壓得我喘不過氣──我一直處於高度戒備狀態。

「我認為我們的工作帶來一定程度上的焦慮。」C醫生說。「你必須告訴自己跳脫出來。所有這些念頭,當它們進到你腦中時,你必須處理它們,否則很容易會淪陷。焦慮往往是看不見的,對吧?這更像是一種自我產生的感覺。一旦你直面特定的焦慮,它就消失了。愈逃避、愈焦慮。所以,你必須挑戰你自己,提醒自己從前也遇過類似的艱難情況,但你已經設法克服了,你都撐過那些了,任何事你都能撐過去。」

我回想起艾蜜莉醫生曾經與兇手被關在同一間牢房裡,她撐過來了。我歷經了父親的猝死、期末考試和死因裁判法庭,我撐過來了。我在監獄裡工作了一年多,我也撐過來了。不──我已經茁壯成長了。我沒道理對自己有那麼強烈的自我懷疑。我立刻感到好多了。

C醫生渴望在監獄工作,幫助那些真正需要幫助的人。他覺得他可能也會喜歡在遊民診所的工作。他和我一樣,總是對那些被社會排斥的人感到親近,無論出於何種原因,不管是毒品還是他們的背景,他們在社會上都沒有話語權。

「我愈來愈相信,作為醫生,我們真的可以實踐一些事。有些人會捶門,卻依舊被忽視。大多數時候,他們會對我們敞開。窮人的問題實際上並不是貧窮,而是無能為力和無所發聲。」C醫生說,我同意他的看法。我解釋了在過去一年裡,我如何在幫助傑米.洛維爾表達自我這方面盡一點棉薄之力。在下午的會議期間,我和C醫生去探望了他。

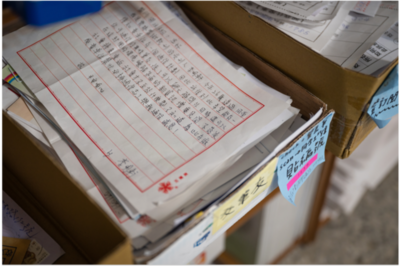

「我很高興你們來看我。Y醫生,我正在寫信給你,我想跟你說再見。」傑米說:「兩週後我就出獄了。他們正在整理我的住處。我有東西要給你,我知道你不能接受禮物,但這個不一樣。」

傑米遞給我一些他寫的詩,我讀了它們,並為其情感深度和巧妙筆韻而微笑。他拒絕收回它們。

「我希望你用這個來記住我。」傑米說。「我不希望你把我記成那個你初次見到的人。我一直覺得自己很笨,這只是另一件感到羞恥的事,但後來我學會了閱讀、寫詩,我發現了我不知道自己原已擁有的感受。有這麼多的東西充塞在我心中,而我總是隨身帶著,它壓得我喘不過氣,但當我寫下來時,它就消失了。當我寫下一行字,我感受到的快樂比吸古柯鹼還多。我的寫作帶給我好多的滿足和樂趣。你和其他工作人員一直鼓勵我寫作,我那時想,他們到底想幹嘛,但我現在明白了。謝謝你。」

我們相視而笑。

「你還有在寫作嗎?」傑米進一步問。

「有時我寫短篇故事和稍長一點的,沒人會想看的。」我回。

「我想看你寫的東西。」傑米說。

嘲笑他的誠摯是很失禮的,於是,我沒有自嘲,而是謝謝他。我告訴他,他的詩非常好,我說他應該努力把這些詩發表出版,我很希望有朝一日能在書上讀到它們。

「當我出版我的書時,我會寄一本簽名書給你的。」傑米說。

「那將會是非常美好的一天。」我握了握他的手說。我們雙方都知道,除非他回到監獄,否則我們不太可能再相見了,而我們都不希望那樣。

「這就是我想參與其中的那種改變。」C醫生在我們離開時這麼說。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。