精選書摘

在美國,對校園性侵害的恐懼已成為大學經驗中不可分割的一部分。研究表明,到畢業時,多達三分之一的女性和近六分之一的男性遭遇過性侵害。為什麼性侵害在大學生活如此常見?可以採取什麼措施來預防?藉助迄今為止最全面的校園性侵害研究──在哥倫比亞大學進行的「促進轉變的性健康倡議」調查──珍妮佛.赫希(Jennifer S. Hirsch)和沙姆斯.康(Shamus Khan)提出了一個全新的框架,強調性侵害的社會根源,跳出當前專注於同意、把校園視為「獵場」的掠食者,以及危險的勾搭文化等議題的辯論。

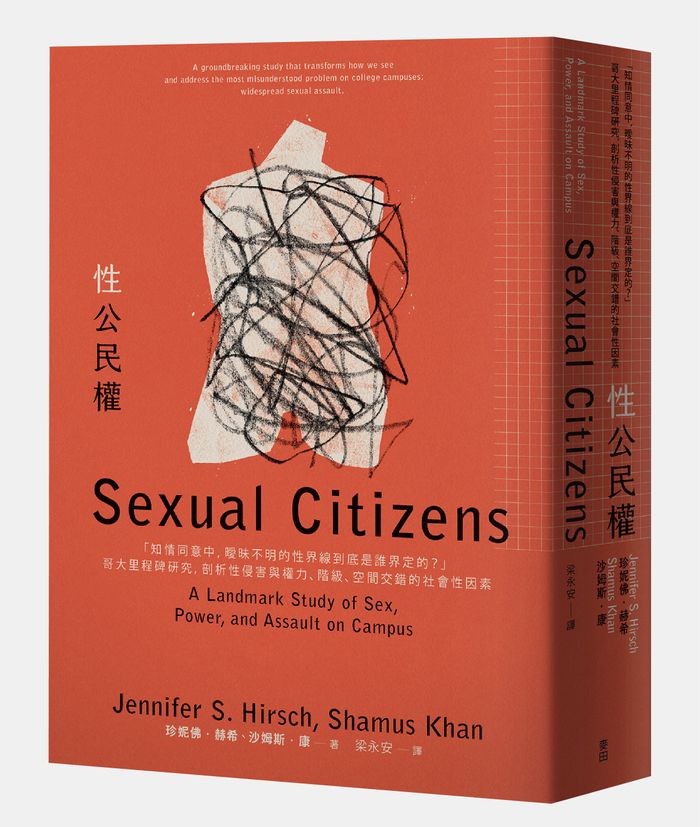

《性公民權:「知情同意中,曖昧不明的性界線到底是誰界定的?」哥大里程碑研究,剖析性侵害與權力、階級、空間交錯的社會性因素》藉助於對不同種族、性別、性取向和社經背景的學生多年的訪談和觀察,揭示了讓性侵害屢見不鮮的社會生態系統,解釋物理空間、酒精、同儕群體和文化規範如何影響年輕人對性和性侵害的經驗和詮釋。與主流印象不同,書中揭示性侵害並非僅限於陌生人,且不一定涉及暴力,而更多與權力、階級、空間交錯的社會性因素有關。書中提倡的性公民權(Sexual Citizenship),意謂著尊重和保護每一個人 對自己身體和性生活的自決權以及平等待遇的權利。 這是一種基本人權,也是社會責任。

本文為《性公民權》第8章部分書摘,由麥田出版授權刊登,文章標題和部分用語經《報導者》編輯所改寫。

當人們確實與當局(指安全部門、警察或負責調查和評估案件的中央辦公室)接觸,會發生什麼事?說來可悲,答案是:不會發生太多對申訴人來說有好處的事。

在轉向我們確實聽到過的那些人的遭遇之前,我們認為重要的一點是從調查機構的角度來看待這些過程,並給予它們我們努力給予所訪談的每個人的同樣尊重。身為研究人員,我們的職責不是將我們的觀點強加給別人,而是嘗試理解和傳達他們的觀點。這並不意謂著我們不下判斷,或者不去論證我們認為發生了什麼事。但我們的職責是去搞懂人們和組織為什麼會做他們所做的事。

被指控的人也是有權利的。不實指控的比率極低:這個比率根據學術文獻的估計是二十分之一左右。但它們的數字不是零。因此調查人員會要求受害者講述他們的故事。這些調查人員不是一般的調查人員。為了回應學生對於受到未經性侵害方面訓練的教職員或院長詢問的投訴,哥倫比亞大學聘請了受過創傷知情(trauma-informed)訪談訓練的前性犯罪調查員。他們直接從申訴人那裡得知他們的遭遇,然後他們要求答辯人把同一件事再講一次。之後他們會再次詢問申訴人,因為雙方的說法並不總是兜得攏。通報遭受性侵者可能會覺得自己受到懷疑。他們必須一次又一次地重述細節。他們必須解釋一些第一次陳述時沒提到的新細節。第三方會被邀請作證。然後又有更多的問題。記憶往往是模糊的。觀察者的證詞也不總是可靠。調查過程拖延許久。我們的法律體系採用學者所說的對抗式程序。這並非偶然;它被設計成讓有關各方在一個中立評估員面前進行辯論,以促進自己的利益為目的。這個過程不鼓勵雙方達成共識。代之以,人們被迫各持一說。它按照設計是爭議性的。而當調查的後果包括被開除,或被停學而後復學要面對「強暴犯」或「掠食者」的罵名時(或者對於提出申訴的人來說,被稱為「神經病」或「說謊者」),調查過程就變得更具對抗性。

創傷經驗會影響記憶和敘事。經歷創傷的人很少能對他們所經歷的事情提供前後一致的描述,會常常不記得關鍵細節。當我們對遭遇過多次性侵害的學生進行兩到三次訪談時,我們自己也看出了這一點。新的細節出現了。其他細節從講述中消失。我們的訪談環境是低風險的,不是高壓力的環境,不需要學生堅持自己的立場而去反對別人的立場,也不會在他們記憶支離破碎的情況下反覆問他們:「發生了什麼事?」對那些通報遭到性侵害的學生來說,這些要求和詢問是難以忍受的。但調查人員卻幾乎不可能不這樣做。幫助受害者減低傷痛的步驟(一個步驟是承認他們的遭遇)與「盲目」的法律程序背道而馳。對發生了什麼事做出決定並不簡單。只要有人鄭重表示「事情不是那樣的」,調查人員就得傾聽。在風險很高的對抗過程中,被告幾乎肯定會採取這種立場。透過調查得出結論並不容易。這就是為什麼我們的重點不在於裁決的部分原因。

有位女士說得好:「第一,性侵害事件調查過程是荒謬的,因為做為調查過程,它表示有人真的是可以請個律師來否定我的遭遇。第二,它是創傷性的。」

我們在前兩章都談到麗貝卡的故事,她被兩個主動請纓送她回宿舍的朋友強暴了。她向負責管理學生紀律的大學辦公室、「基於性別的不當行為辦公室」和當地警方報告了她的遭遇。在校方調查期間,她的朋友被找來訊問,其中包括傑德:他繼續堅稱她沒有受到性侵害,儘管他對這件事所知道的一切都是來自兩個犯事人。兩名被告都承認他們與麗貝卡發生性關係,但堅稱她是自願的,甚至熱切地參與。他們否認她的意識時斷時續。一切都變得太過分了,麗貝卡想要喊停。警方沒有進行全面調查;他們認為沒有足夠的證據來起訴,特別是麗貝卡沒有與他們合作。麗貝卡也不想參與哥倫比亞大學的調查,尤其是調查的進展速度比她希望的要慢得多,但她被告知,無論有沒有她的參與,校方的調查都會繼續進行。當然,這是可以理解的,因為校方想要對治有學生報告遭到強暴的一種處境。儘管繼續查下去符合校方的利益,但麗貝卡的態度是宿命論:

在調查的每一階段,我都在想:「唉,但願我當初沒通報。但我又必須通報。」沒有其他選項,因為⋯⋯我不能假裝事情沒有發生過。那太不切實際了。所以我想:「無論如何我都必須面對。這個過程真的很糟糕,但它是唯一的機制。所以,我非通報不可。」

她確實體驗到了通報的一些好處;她和其中一名被告都是運動員,經過校方的協調,她出外比賽時不必與他的隊伍乘坐同一輛巴士。但不斷被盤問讓她感到沉重。她覺得她必須為自己的飲酒行為辯護,將其形容為「非失控」。她的朋友們覺得他們必須選邊站,因此本應成為支持打氣來源的社交網絡在她周圍瓦解了。她感到無法充分參與學生生活,因為襲擊她的人仍在校園裡。這是個不間斷的打擊。在接受我們訪談期間,校方的調查尚未得出結論,但麗貝卡聲稱她不在乎調查結果。整個經歷只是讓事情變得更糟。麗貝卡告訴我們,強暴事件的後續比強暴本身更讓人難受。她已經失去了很多朋友、失去了自我感、失去了與學校的連結,有時還失去了繼續前進的意願。

麗貝卡和許多學生一樣,主要的抱怨是沒有人聆聽他們的願望。他們的聲音沒有被聽見。對他們自主性(autonomy)的第一次侵犯是性侵害的時候。然後他們經歷了一個他們的聲音受到質疑的裁決過程。即使他們想要停止,這個過程也不會停止。感覺上,這就像是對他們自主性的第二次侵犯。

除了麗貝卡之外,接受我們訪談的人中只有一位向警方報告了所發生的事情。這反映出申訴的情況多麼罕見。警方是有接獲校園性侵害事件的通報,但受害者很少願意配合。唯一一位解釋箇中原因的女士認為,在她看來,警察處理得更糟。

我們在本章開頭提到了辛蒂的故事。她在校外被非哥倫比亞大學的人強暴。她立即將自己的遭遇認定為強暴,把此事告訴朋友和家人,又前往醫院接受醫療護理和性侵害法醫檢查,並向警方報案。她做起這些事情來毫無半點猶豫。她告訴我們:「這是你所應為的。」辛蒂感到自己被對社區和對正義的責任驅使。她覺得警察能提供正義。但事實證明警察不僅沒有幫助,反而具有壓迫性。負責她案件的探員希望她給襲擊者打電話,讓電話監聽逮到他不打自招。辛蒂不想做這事,不想和對方有任何接觸──無論是真接觸還是假裝的。整件事讓她感覺「噁心」。她說警察給她施加巨大壓力。她堅定不移。她告訴那個探員:「我不打算這樣做。」但對方只是一而再、再而三施壓。當她和我們談話時,事情已經過去一年多了。她現在明白了為什麼這麼多人不想報警或向任何人通報。

「現在我明白了,因為我的第一個直覺是:『報警去,這才合理。』」但在經歷這一切之後,她用一個簡單的字眼描述後果:「可怕。」

學生遭受性侵害的經歷就像他們的同意實踐一樣,無法與他們更廣泛的生活經驗分開。性侵害會放大其他常見的不被尊重、不被傾聽或不被當一回事的經驗。有這些經驗的不僅限於女性、LGBTQ、有色人種和工人階級背景的學生,但以這些群體最為常見。有時,申訴會加劇你的話沒人傾聽、你的遭遇沒有被尊重的感受。我們看到了,大眾對校園性侵害的熱烈討論、倖存者站出來的勇敢行為,還有校方努力傳達的明確訊息(「未經同意的性行為是不可接受的」),都產生了正面的文化漣漪效應。這些效應讓女性受用多於男性,男性被性侵害的遭遇仍然常常是同儕所難以理解。儘管如此,大多數學生還是依靠同儕來思考和界定他們的遭遇。麗貝卡不知道該如何理解發生在自己身上的事情。她的朋友們努力為她詮釋這件事。對接受我們訪談的絕大多數學生來說,集體詮釋是必經的一步,參與其事者通常會受到壓力,會朝維持和平而不是發出警報的方向移動。

但同儕所做的所有這些工作有一個重要但尚未被充分討論的後果:性侵害的社群負擔。朋友會互相擔負負擔,而這是一份沉重的負擔。人們努力去把性侵害對他們的大學計畫和性計畫的影響減到最低。梅林斯對「性健康倡議」調查數據的分析顯示,校園內超過三分之一的女性和六分之一的男性於在學期間遭受過性侵害,平均次數是兩到三次,而80%遭性侵害的學生有把事情告訴什麼人。因此,性侵害事件幾乎觸及大學社群的每個角落。我們在實地調查中注意到了這一點的影響。學生們意識到他們的朋友可能太累了,不願意或無法幫助消化他們的經歷和後續影響。珍妮遭到性侵害之後,尋求她最好的朋友傾訴。但談話很快就轉向她朋友遭受的更為暴力的強暴經歷──珍妮之前甚至不知道這件事。她很高興她朋友終於向她傾吐,但這導致她自己的遭遇和她對這遭遇的消化被擱置。

「我告訴我的一位女性朋友,而她說了一個戰爭故事。她的故事更加暴力。因為她的情況要更糟,我的事被忘記了。我感覺我不太能夠⋯⋯我不知道⋯⋯」

這讓我們對學生不通報性侵害的最常見原因有了新的體認:事情似乎不夠重要。在聽到其他學生的「戰爭故事」後,年輕人可能會淡化自己的遭遇。我們發現,當一個朋友圈的情緒已經變得過度飽和,群體中的個人會感覺不再樂意談論自己的遭遇。當我們結束與珍妮的談話時,她說:「我不再和我的女性朋友談論這件事,因為她們都有自己的事情要煩惱⋯⋯她們似乎覺得它不重要。」在我們追問之下,她表示她並不是認為她的朋友不關心她。是她們的關心能力已經達到極限。要離開時,她就像許多受訪者一樣,似乎有一種因傾吐而來的輕鬆感。她終於有機會和人說說她的遭遇了。

在性侵害事件發生後,遭受性侵害的學生得為自己的身分認同而掙扎。他們想像(無論正確與否),受害者的身分可能會讓一些大門關上,讓某些未來變得較難實現。很多人希望被傾聽,希望自己的遭遇獲得承認,並獲得需要的幫助。但他們也想繼續過他們的「正常」生活,並嘗試盡可能保留本來的自我。友誼同時變得比以往任何時候都更重要,也更脆弱──這是他們最需要支持鼓勵的時刻,但性侵害的故事有可能導致朋友圈破裂。維持社交關係往往比打破現狀更重要。有時,友誼社群會因為負擔過重而出現沉默。但維持一個人的人生計畫、大學計畫和性計畫並不是唯一的關心。人們如何經驗性侵害後的創傷,從根本上與他們如何想像自己的反應有關,而他們對事件的理解方式也會影響他們的身分認同。

由沙姆斯和艾倫.薩維特(Aaron Sarvet)主導的「性健康倡議」調查數據分析發現,57%遭遇過性侵害的學生表示,性侵害以某些方式影響了他們的生活。我們較少使用「受害者」一詞,更多是使用「被性侵者」,以此來代替社運人士所說的「倖存者」,部分原因是「倖存者」這個詞會把受害狀態轉變為一種身分認同,而許多人並不想接受這種身分。這顯示,擺脫使用「倖存者」或「加害者」之類的身分範疇,轉而使用經驗的範疇來理解性侵害,是有實用價值的。大約20年前,愛滋病毒研究者和社運人士開始使用「男男性行為者」(men who have sex with men)來代替「男同志」一詞。理由很簡單:許多男男性行為者並不認為自己是同性戀,因此指出「男同志」或從事「同志性行為」的男性有很高的感染愛滋病毒風險並無法有效地觸及這群人。類似地,人們有可能不會談論甚至認為他們的遭遇是「性侵害」,也不會將自己定義為「倖存者」。我們不需要強迫他們這樣做,需要的是思考如何使用語言和有助他們獲得所需幫助的理解。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。