精選書摘

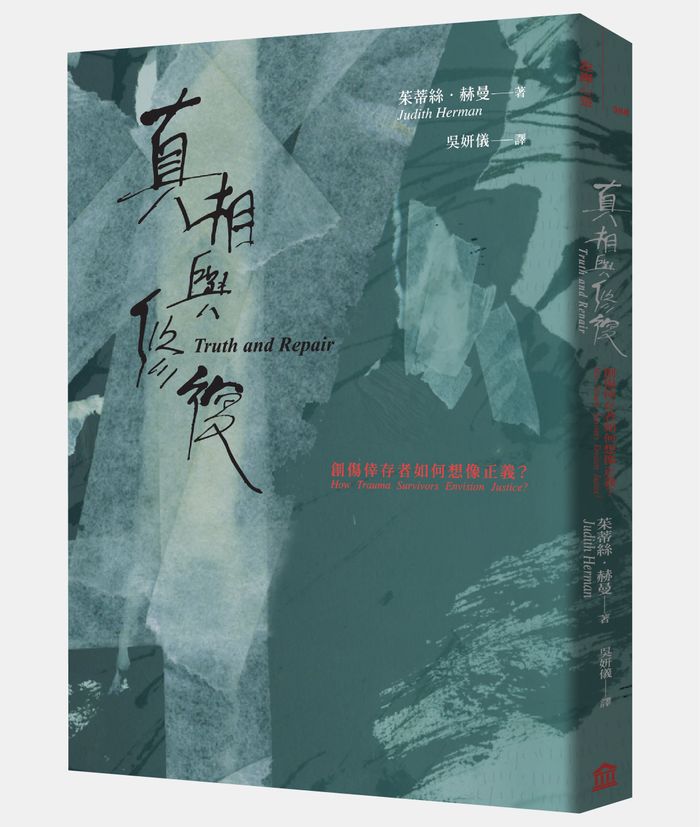

本文為《真相與修復:創傷倖存者如何想像正義?》導言,經左岸文化授權刊登,文章標題經《報導者》編輯所改寫。作者茱蒂絲.赫曼(Judith Herman)為心理創傷研究先驅、哈佛大學精神醫學榮譽教授、女性心理衛生輔導中心(Women’s Mental Health Collective)創始成員,同時也是一位擁有多年暴力創傷臨床經驗的專業心理工作者以及女權運動者。曾獲國際創傷壓力研究協會終身成就獎(1996)、美國醫界女性協會傑出女科學家獎(2000),也是美國精神醫學學會的傑出會員(2003)。

當我在《創傷與復原》裡首度寫下創傷被遺忘的歷史時,我主張受創者的苦難不只關乎個人心理,也總是關乎社會正義。因為位於創傷根源的暴力,其目的在於支配與壓迫,甚至連指認出創傷、為之命名,都需要廣義人權社會運動──為了世俗民主、廢除奴隸制、婦女解放、終結戰爭而進行的運動──所給予的歷史脈絡。直到越戰退伍軍人把他們的勳章扔進白宮圍牆,並且做證就算已經安全返家,內心深處他們永遠還在越南,創傷後壓力症在美國才被承認是一種正式診斷。直到女人在女性解放運動中找到她們的聲音,並且做證說出隱而不顯卻日日有之的強暴、毆打與亂倫罪行,性暴力才被承認是一種全球性的瘟疫。

如果創傷性疾患是無權力者的病痛,那麼賦權(empowerment)必定就是復原的中心原則。如果創傷讓人羞恥孤立,那麼復原就必須發生在社群之中。這些是我作品中的核心治療性洞見,而我相信,即使跨越文化與時間,這些洞見仍舊站得住腳。

在《創傷與復原》中,我探查出從創傷中復原的過程大致上有三個階段。在第一階段,倖存者必須聚焦於複雜而吃力的任務:確立現在的安全,目標是保護自己免於進一步的暴力。安全讓倖存者能從削弱她、讓她陷入悲慘屈從狀態的恐怖中恢復,並且重新獲得一種自主感。在日常生活中擁有些許控制與選擇,會成為進一步復原的先決條件。這是為什麼就算是警方與司法體系代理人的善意干預,在取走倖存者的權力與控制的同時有可能造成進一步的傷害,以及為什麼尊重倖存者、為倖存者賦權的法律介入,是一種公正而有療癒性的做法,可以彌補她們承受的傷害。

在復原的第二階段,倖存者能夠追悼過去,並且從創傷中生出意義。她永遠不會是她人生創傷事件之前的同一個人了,不過她可以從自己的哀慟之中鑄造出新的身分,既不否認她的過去,也不讓過去完全定義她。在追蹤倖存者隨時間復原的這方面,現在已有大量研究把直覺上合理的事實記錄下來了:社會支持是良好復原的有力預測因子,社交孤立則是有毒性的。人孤獨時無法感覺安全,也不可能一個人哀悼或製造意義。

近年來,我已經開始深入思考復原的第四階段、也是最後階段的觀念,這個階段就是正義。如果創傷真的是一種社會問題(它確實是),那麼復原就不可能只是個人私事。創傷的傷口並不僅限於犯行者的暴力與剝削所導致的那些;旁觀者──所有參與共謀、寧願不知有虐待發生、或者責備受害者的人──他們的作為或不作為,導致的傷口往往更深得多。這些傷口是社會暴力生態學的一部分,針對從屬階級與被邊緣化之人的犯罪在其中被合理化、被容忍,或者被隱形。如果創傷源頭在於一種基礎性的不正義,那麼完整的療癒就必須要求來自更大社群的某些正義措施來加以修復。

在復原過程中,倖存者免不了要直接面對許多複雜的正義問題:

她們敢公開說出她們的故事嗎,而要是這麼做了,她們的真相能夠得到社群承認嗎? 傷害能被修復嗎,而要是可以,修復會需要什麼? 倖存者與加害者如何能夠繼續生活在同一個社群中? 向加害者問責會是什麼意思? 和解是某種值得期待的事情嗎,如果是的話,能夠如何達成? 社群要如何提供公共安全並且預防未來的傷害?

為了設法回答這些問題,我再度傾聽倖存者。這本書是要想像出一種對所有人都更好的正義之道。我提出的意見是,暴力倖存者深知許多其他人寧願不知道的真相,而她們可以領路,走向對正義的全新理解。第一步很單純,就是去問倖存者,對她們來說,怎麼做才能夠糾正錯誤──或者說是盡可能地糾正。這做法聽起來很合理,實際上卻鮮少有人這麼做。因此,到頭來,傾聽變成一種激進的行動。

心理治療辦公室的保密空間跟女權運動的自由空間有許多相似之處,而在我的病人揭露她們的祕密時,我帶著一種對女性處境的新覺察來傾聽。在我開始受訓的住院病人服務單位裡,我的頭兩位病人是認真企圖自殺未遂的女性。兩人都揭露了父女亂倫的歷史。不難看出,她們的絕望與她們早早就過起身為性對象的生活是有關聯的。我在我的日記裡寫道:「在父權體制中,父親主張有權與他的女兒性交,這就跟封建領主主張他對自己的臣民有初夜權一樣。」在我看來,亂倫像是針對女性的性壓迫範式。

同年我受邀加入劍橋醫院的精神醫學部門,這是個為貧窮與被邊緣化人口服務的公共「安全網」醫院。該醫院在不久前變成了哈佛醫學院的教學醫院,而在當時,這個新的精神醫學部門擁有新創企業的精力與創造力。部門成員都有興趣發展精神醫學照護的社群模式,並對這個領域做出了原創性的貢獻。領導團隊雖然都是男性,但很願意納入幾位似乎有些膽量的女性。在哈佛生態系裡,我肯定只有在這個地方可以找到一些自由,把我從女性解放運動中獲得的知識與智慧,帶進大抵上還對此一無所知的學院派精神醫學界。

我的同事瑪麗・哈維是一位在美國國家心理衛生研究院研究示範性強暴危機處理計畫的社群心理學家,她跟我一起運用劍橋市給予的一小筆補助金,來發展給犯罪受害者的心理衛生服務。過了一段時間,我們把這個服務建立成暴力受害者(Victims of Violence, VoV)計畫,這個中心提供臨床照護、為病人發聲倡議、訓練心理衛生專業人士進行創傷治療,還有在影響整個社群的暴力事件後進行危機處理。

在VoV計畫中,我們再度接到許多病人是承受兒童虐待、性暴力與家庭暴力長期後果的女性(也有一些男性)。我們也看到受政治迫害尋求庇護的難民。我在1980年代早期也參與了一個由我的朋友貝塞爾・范德寇所組織的創傷研究小組,這個小組集結了與戰爭退伍軍人、受暴兒童、強暴與家暴倖存者一起工作的臨床工作者與研究人員。在我眼中事情變得很清楚:就像「壓迫就是壓迫」,創傷就是創傷,無論它發生在戰爭與政治的公領域,還是在性、生育與家庭生活的所謂私領域中,都是如此。在這些洞見的基礎上,我寫下《創傷與復原》,在1992年出版。

VoV計畫現在已經訓練了200多名精神科醫師、心理學家以及社工;許多人繼續對創傷領域做出他們自己的原創性貢獻。這些年來,我們已經見證到創傷辯證的開展:說出自己故事的倖存者與作為見證的專業人士結盟,推動了理解上的進步,而在此之後,社會反彈與專業限縮的時期隨之而至。現在,全球新一波意識覺醒運動宣告了女性生命、黑人生命,以及那些受到侮辱輕蔑之人的生命經驗的真相,受到這波運動的啟發,我再次回頭與這些創傷倖存者交談,她們過往的證詞塑造出我的知性與專業生涯。

在接下來的篇幅裡,我援引哲學、社會科學、歷史、法律與心理學作品,還有直接與倖存者一起工作的專業人士,像是律師、法官、倡議者、教育家,當然還有心理衛生專業人士的訪談內容。不過究其核心,我的書是奠基於倖存者自己的證詞,因為我主張她們就是(某些人開始稱呼的)倖存者正義或者療癒正義的專家。有基層自由運動壯膽,愈來愈多的倖存者出版了她們自己的第一人稱陳述。此外,我對許多來自不同背景的倖存者進行了沒有固定結構的深入訪談;她們透過我的各種專業社交網絡聽說了我的研究計畫,很願意跟我談談。這些了不起的女人與男人,是有著倖存者使命的人:她們能夠透過分享自己的故事,從創傷中創造出新的人生目的。某些人奉獻她們的人生,以老師、作家、藝術家、律師、社群組織者、牧師與受害者協助中心的人員(victim advocate)的身分努力防止暴力。某些人願意以真名示人;其他人則選擇以假名標示身分。我在全書各處引用了她們的受訪內容。

其中一位跟我談過的倖存者,是名叫莎拉・蘇波(Sarah Super)的年輕女性,她是一位住在明尼亞波利斯的社群組織者。她的故事同時闡明傳統司法體系能提供的最佳狀況,以及一種遠勝於此的正義視野。莎拉第一次跟我取得聯絡,是在幾年前邀請我參加一座性暴力倖存者紀念碑的破土開工儀式。她讀過《創傷與復原》,其中一章我把強暴與戰鬥比擬成年輕男女的暴力成年禮,讓她深受啟發。我寫到華盛頓特區越戰紀念碑的重要性,這裡是越戰退伍軍人得到公開認可、朝聖與療癒的地點,而且我把這一點拿來對照另一個事實:沒有一個地方有為強暴受害者設立的紀念碑。莎拉決定要促成她的城市建一座。而她辦到了。

莎拉曾遭受前男友駭人的攻擊,他在晚上闖進她公寓,持刀強暴她。事後她設法尖叫逃走,鄰居收留了她。在這個罕見的例子裡,司法體系確實照著該有的功能運作。「警方在幾分鐘內到達那裡,」她說,「我受到很好的對待。我住在一條很美的街道上,很白人也很富裕。我是完美的受害者。」強暴犯亞歷克逃走了,在一段高速公路追逐後被捕。「他也得到很好的對待,」莎拉回想道,「我常常想到他們如何逮捕他卻沒造成傷害。」她很納悶如果他是黑人的話,會發生什麼事。

亞歷克最後認罪,判刑坐牢12年。莎拉覺得判刑的嚴重程度確認了罪行的嚴重性,因為他威脅她的性命,也因為她相信他仍然很危險,她也還是怕他:「既然先前他因為我跟他分手而懲罰我,」她說,「他可能會為了我要他負起罪責而再次想懲罰我。」她覺得受害者協助中心的人員與起訴此案的地區檢察官有充分支持她,在判刑時,她有機會說出她的故事,而且她覺得她的話有被聽進去:「在我宣讀我的受害者影響陳述(victim impact statement)時,」莎拉說明,「(法官)把她的眼鏡拿下來,她真的仔細傾聽。」

那麼,到底少了什麼?要伸張正義,還需要什麼別的?對莎拉來說,這整個經驗裡最傷人的部分,是強暴把她跟亞歷克所屬的社群,這個理應屬於自由派的社群一分為二了。亞歷克的父母過去通常很歡迎她到他們家,現在他們顯然認為自己跟亞歷克才是真正的受害者,因為亞歷克得面對刑事告訴,而他們開了一個「關懷中心」來為他組織社群支持,包括為他的辯護募款,還有用來證實他「優秀人品」的一人一信活動。在此同時,他們對莎拉不聞不問。她覺得自己被抹消了。強暴案之後幾週,莎拉選擇在明尼亞波利斯的媒體上公布自己就是亞歷克罪行的受害者。她發現她認識的人鮮少對她做出回應,這讓她再度受到傷害。

「我感覺到環繞在性暴力周遭的沉默,」她說,「我看到那種沉默如何孤立受害者,保護加害者,而且容許社群以無知、被動旁觀者的身分支持強暴文化。」

這就是性暴力犯罪中發生的事。這些罪行分裂社群,因為它們坦露出潛藏支配與從屬的權力動力學。在強暴的後續影響下,莎拉說,日常的性別歧視對她來說變得無可忍受了。但在她重新開始約會的時候,她可以看出這一點是如何在文化中根深蒂固。她跟她的男性約會對象談論他們的性態度與經驗。他們全都去過在脫衣舞俱樂部舉辦的單身派對,使用色情電影、色情書刊、色情圖片對他們來說習以為常。她說,自己是有史以來第一個問起他們以某些方式參與強暴文化的人。他們以前從沒想過這點。他們看不出來有任何需要去想這個。

「正義牽涉到文化上的改變,」她說,「療癒要仰賴一個年輕男性的成人禮不涉及貶低女性的世界。」

雖然莎拉並沒有從朋友與同事那裡得到許多她本來預期會有的支持,卻在許許多多分享她們故事的陌生人身上得到了。「我得知我身邊處處都有性暴力倖存者,我卻渾然不知。」她說道。到最後這讓她決定創造一個紀念碑,在這裡性暴力的現實可以得到公開確認。莎拉描述道:「我寫信給我選區的市議員(有史以來第一次),對方指點我去找我的公園委員(我本來不認識這個人),這位委員邀請我,在即將到來的公園委員會會議中發表3分鐘談話。」

身為一位技巧高超的活動組織家,莎拉邀請許多曾寫信給她的倖存者,在她對公園委員會宣讀她的3分鐘聲明時加入她的行列。因為她的領導、還有大量傾瀉而出的故事,正好發生在社會清算權勢性虐待的時刻,如今在明尼亞波利斯的一座公園裡,已經建立起一座性暴力倖存者紀念碑。這座紀念碑在2020年10月10日舉行落成典禮。發起#MeToo運動的黑人社群組織家塔拉娜・伯克(Tarana Burke),還有寫下《陰道獨白》的白人劇作家(舊名伊芙・恩斯勒〔Eve Ensler〕),都在落成典禮上演講。在莎拉的預想中,這座紀念碑會是一個公共教育與「社群說真相」活動的場所。紀念碑上的其中一幅馬賽克畫是由藝術家蘿瑞・葛林所作,就是本書英文版封面的插圖。

以公開肯認向倖存者致敬的這種正義,非常不同於傳統概念上的正義。不過這種肯認對倖存者來說意義重大,因為這有助於療癒她們與自己所屬社群的破碎關係──我主張對於倖存者的正義來說,這是很根本的。如同我們最近從美國對無數南方聯盟紀念碑的苦澀清算中學到的,紀念碑確實事關重大。它們是持久的公共宣言,告訴我們,我們的社會致敬並尊重的是什麼樣的人。這些紀念碑也告訴我們誰受到侮辱與不敬,誰變得隱形──有時表現得很直接,通常是透過省略來表達。

許多南方聯盟紀念碑是在美國內戰後的反動期建立的,後來持續一世紀的私刑法與吉姆・克勞法也同樣制定於這個時期。因此,2018年,黑人律師布萊安・史蒂文森與平等正義倡議計畫創建的國家和平與正義紀念公園在阿拉巴馬州的蒙哥馬利落成,是一個深具意義的時刻。這裡的非正式名稱是國家私刑紀念公園,列出4,000名遭到白人至上主義者暴行的受害者姓名,向他們致敬,並且對於縱容受害者慘遭謀殺的每個社群提出挑戰,要他們承認自己未曾說出口的歷史。同樣地,一座性侵受害者紀念碑就是公開為倖存者平反,挑戰未曾明言卻自認為理直氣壯的男性至上主義。公開肯認隱藏的錯誤,在許多方面代表了朝向平等正義的第一步。

莎拉・蘇波的故事闡明了即使在傳統司法體系能提供的最佳狀況下,對倖存者來說仍舊缺乏的那種公眾肯定。不過在現實中,絕大多數倖存者從未尋得正義,甚至是傳統意義下的正義也付之闕如。莎拉得到警官、檢察官與法官的尊重與專業對待。大多數性侵倖存者則從未遇到這些公僕中的任何一位,或者即便有,她們也真心希望自己沒遇到過。警方質問她們的時候,通常像是把她們當成嫌疑犯,而不是受害者。檢察官則因為陪審團可能會有的常見偏見,而不想費心去管可能很難打贏的案子。法官通常也有相同的偏見。曾經跟司法體系交手的倖存者通常把這些狀況稱為「二度強暴」。其他從屬或被邊緣化團體的成員,都苦於類似的不正義。如同我們從黑人生命權運動中學到的,對於有色人種的警察暴力(嚴重到連謀殺都有),基本上是一種有罪不罰的罪行。現在我們該追求更好的狀況了。

這本書分成三個部分。第一部鋪陳出基礎的理論:正義仰賴權力的社會組織。在第一章與第二章,我對照兩種基本上不同形態的權力關係,一種奠基於支配與從屬,另一種則奠基於相互性與互惠性。第一種是暴政的原型;第二種,則是平等的原型。兩種形態的權力關係在整個世界跟整個歷史上都看得到,在每個層級的人類互動與社會結構中也都看得到;從愛與家庭的親密領域,到民族國家的政治領域,再到組織性宗教、商業與犯罪的國際領域中都有。第一種見諸於戰爭、征服、奴役與種族屠殺的歷史之中;第二種則見諸於人類依附與關懷的演化,還有人類力爭自由、和平與正義的歷史之中。我發展了這個觀念:正義是一種需要道德社群才能實現的道德概念,而我主張支配與從屬的關係與正義是不相容的,正義必須奠基於信任與公平的原則,這種原則只有在相互性的關係裡才找得到。

在第三章,我探究世界各地的父權體制霸權,以此為例說明暴政的規則與方法,如何能夠深深鑲嵌在社會關係的組織中。我詳述父權體制的隱藏暴力如何透過某些方式,不僅在文化與習俗中,也在法律、執法以及正義本身的結構中永久存在。我以父權體制為例,是因為就個人與專業兩個層面上,這都是我最了解的例子。我希望這個分析可以更進一步延伸,應用在一個團體對另一團體的支配深植了好幾世紀的其他情境,像是在種姓制度、奴役、殖民主義及宗教迫害的遺緒中。基於同樣的理由,我引用的大多數研究與證詞來自美國;推廣而言,我希望同樣的分析方法也可以延伸到其他國家。

第二部詳盡闡述從我那些報導人的證詞裡浮現出的正義願景。我概略勾勒出一項根本的對比:許許多多倖存者說,她們想要的是真相與修復,我們的司法體系實際上提供的,卻是懲罰與金錢損害賠償。第四章談的是公開承認真相是正義的必要開端。我為此書訪談的每位倖存者,我敢說甚至連我曾經共同工作過的每位倖存者,她們最大的希望都是得到承認與平反。倖存者希望在她們的社群裡,那些對她們來說重要的人能夠承認真相,棄絕罪行。不過這就表示倖存者必須實際上對她們更廣大的社群產生影響。這也表示她們的可信度必須在沒有偏見的狀況下接受判斷。

在從屬團體的成員挺身而出尋求正義的時候,狀況很快就變得很清楚:她們有多麼微不足道,她們的證詞又是多麼不受信任。舉例來說,不久前流行藝人R・凱利(R. Kelly)因為人口性販運與勒索而被判有罪之後,傑出的法律教授金柏莉・克雷蕭評論,這位知名的性連續犯數十年來能夠虐待無數受害者卻還逍遙法外,「理由很簡單,就是在娛樂、法律與媒體彼此重疊的世界裡,大家都被訓練成把黑人女孩與女人看成是用過就丟的。」她補充道:「如果助長虐待黑人女人與女孩的種族歧視與厭女交互作用,繼續被看成理所當然的背景噪音,我們將會錯過良機,無法糾正這個可恥長期事件背後代表的更廣泛的歷史錯誤。」正義需要的不只是讓一個特別惡名昭彰的性連續犯被定罪,而是(尤其是)糾正更廣泛的歷史錯誤。

在第五章與第六章,我詳盡闡述一個以修復倖存者的傷害、糾正更廣泛的歷史錯誤,而非以懲罰加害者為中心的正義願景。在承認既成的傷害以後,修復受損關係的第一步是道歉。這是第五章的主題。在此我對照真誠與不真誠的道歉。真誠的道歉雖然少見,卻極端地具有療癒效果,不真誠的道歉則會加重傷害。真誠的道歉通常可以導致原諒與和解,但我認為要求原諒的社會壓力也可能變成旁觀者方便脫身的路徑,以及加重對倖存者不義的陷阱。第六章探索如果懲罰不是正義的衡量標準,要求犯行者負起責任的願景看起來可能會是什麼樣子。我回顧修復式正義運動的另類理論與實踐,同時考量它的創造潛力以及它的限制。我也回顧近期某些在既有民法範圍內進行的努力,向縱容犯罪剝削女性與兒童的機構問責。

第三部發展進一步的正義觀念為療癒受害者、加害者,以及更大的社會。第七章探究倖存者平復的議題,從既有的個人金錢損害賠償概念開始,但把框架延伸出去,考量在法律與執法的實踐範圍內創造真正有補償性的服務會需要的種種社群組織。

最後兩章嘗試想像如何避免未來的傷害。如果對犯罪者的懲罰與隔離並不是正義的衡量標準,那麼就必須找到其他方式提供社群安全,並且讓犯罪者重新融入他們的社群中。第八章回顧我們對於犯罪者以及犯罪者復歸所知極少的事實。我考慮了犯罪者處遇成效的證據,目前主要只限於很少數觸法並且被法院裁定接受強制治療的人。我也強調兩種處遇之間的差異:把這些罪行理解為權力濫用並以此為基礎的處遇,跟缺乏社會理論基礎的處遇。最後,在第九章,我設想一個新的可能性:以大學校園作為實驗室,同時運用公衛與社會正義框架,發展新模型以預防性別暴力。這本書以一個充滿願景的「倖存者的目標」作結。傾聽創傷倖存者並且見證她們的故事,一直是我過往50年專業生涯的基礎。不過這本書也導致我漫遊進知識與思想的領域,處於距離我自己的專業領域很遠的法律、歷史與政治哲學之中。那麼,請把這本書想成是一個新手的嘗試,以倖存者的證詞為基礎,重新想像正義。倘若我們人類這充滿缺陷的物種在這個地球上真有未來可言,未來就要由其他人從這些觀念之上繼續建造了。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。