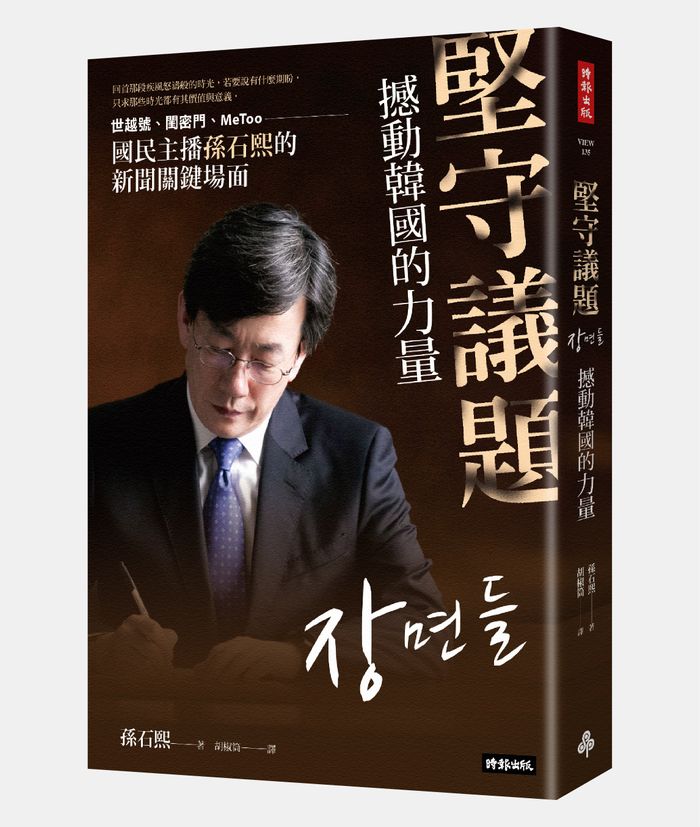

在韓國家喻戶曉、獲得眾多民眾信任的主播孫石熙,繼記錄任職MBC電視台的《蟋蟀之歌》後,在《堅守議題,撼動韓國的力量:世越號、閨密門、MeToo,國民主播孫石熙的新聞關鍵場面》書中親筆寫下,他在《中央日報》旗下有線電視台JTBC(中央東洋廣播公司)擔任新聞部社長與《新聞室》晚間新聞主播期間,揭發朴槿惠總統閨密干政,追蹤報導世越號沉船事件,訪問遭政要性侵的女性,掀起韓國政界的MeToo浪潮⋯⋯多起驚心動魄的第一現場。

面對每一起重大新聞事件時,孫石熙都在不斷思考:當發生重大災難,要如何監督政府、不讓世人遺忘集體傷痕?手握足以顛覆政局的證據時,受到權力打壓,該怎麼堅守立場?自媒體當道、假新聞充斥的時代,又要如何重新找回大眾的信任感?2020年告別主播台、2023年離開JTBC,孫石熙仍不斷探究新聞的本質:新聞人該做的不只是「議題設定」,更要「堅守議題」。

本文為《堅守議題,撼動韓國的力量》書摘節錄,經時報出版授權刊登,文章標題經《報導者》編輯改寫。

2019年9月28日是星期六,不是我主持《新聞室》的日子。那天我略帶緊張的在家收看新聞,剛好那天18號颱風「米塔」在菲律賓海域生成。在還不確定颱風是否會登陸韓半島的情況下,不知為何,我產生了會經歷這場颱風的預感。神奇的是,很多時候我對天氣的預感都很準,所以我常開玩笑說自己比氣象局的超級電腦還厲害。這也讓我莫名養成一個習慣,針對夏天和冬天會有多冷、多熱,以及梅雨會持續多久,我會用自己的預感跟實際情況做比較。但那天我不是為了路徑不詳的颱風緊張,而是有另一股颱風正席捲而來。

因為從新聞開始前便聽聞現場氣氛很不尋常,我提早叮囑採訪組無論發生任何事都不可以與民眾起衝突。我不認為採訪組會與參與光化門燭光集會的民眾發生衝突,但稍有不慎就可能擦槍走火,我們絕不能成為導火線。不出所料,當天發生了一些小摩擦,但沒有演變成嚴重的衝突,除了一件完全意料之外的事。

連線現場記者時,一張白紙黑字的標語出現在記者身後。

回來吧,孫石熙!

看到這幅畫面,我不禁一時驚慌,現場記者、主播和製作組可能比我還慌。畢竟正在連線,也不能移動畫面,記者也不能動。但至少從畫面上看,他們沒有驚慌失措,現場記者、主播和畫面都與平時一樣。我打電話到報導局,叮囑他們要如實呈現。流程表上顯示新聞後半部還會再連線現場,到時記者也不需要移動位置,即使那張紙再次出現,也要拍下來。

那天的情況如實展示了JTBC在曹國政局中的處境,對於報導的責難和認可都應由我們承擔。同時,實現正論的新聞工作對我們而言仍是一個難題。我醒悟到,如果社會分為兩派,媒體就應該與所有陣營保持距離,又或者遠離所有陣營。

回來吧,孫石熙⋯⋯我要回去哪裡呢?有我可以回去的地方嗎?我又來自哪裡呢?

做了20餘年的記者,已經對新聞下的留言產生了抗體。「妳的子宮有股腐爛味」,無所謂,每年體檢都說子宮很健康。「醜女人,長得跟XX一樣」,想到審美是很主觀的事,便也釋懷了。但看到「垃圾記者」一詞,還是忍不住膝蓋一軟,彷彿地球上所有垃圾和敵意都傾瀉在了自己身上。

我知道就算委屈,也沒資格感到委屈,因為媒體並不無辜。媒體時而下筆如揮刀,時而誤以為擁有了自己所監視的權力者的力量,時而混淆公私利益。甚至一邊假裝為弱勢發聲,一邊卻努力討好最上層那1%的人。記者的重罪莫過於傲慢、懶惰,還有誤以為只有「我們」知道真相,只有「我們」能讀懂世界,只有「我們」可以永遠掌控輿論、拒絕變化。

不肯革新的權力皆有罪。在檢察與媒體同流合汙的責難聲中,我們聽到了「只有你們不知道世界發生了改變」的斥責。真想把「垃圾記者」這個詞當成苦藥,嚼一嚼吞下去。

但是,道出「垃圾記者」一詞的你就是善良的嗎?針對上週末在瑞草洞的燭光集會規模,Facebook上出現分歧:「如此大規模的集會,卻報導沒有100萬人,真是垃圾記者」(文學評論家兼大學教授);「就這麼一點人,還說有100萬人,真是垃圾記者」(自由韓國黨議員)。面對無論如何都擺脫不了垃圾記者的命運,我不禁啞然失笑。

用曹國法務部長的報導來判別「垃圾記者」的標準,與其說是找「稱職的記者」,不如說是找「同陣營的記者」。稱讚2016年報導朴槿惠前總統「馬桶嗜好」的人們,把「所有」瞄準曹部長的報導視為垃圾,就連因報導平板電腦、推翻朴槿惠政權而受到讚揚的有線綜合台,也因為沒有充分袒護曹部長而登上「垃圾記者」名單。

相反的,那些在尹錫悅被提名檢察總長時揭露其罪的「垃圾記者」們,則因尹總長變成叛徒後被赦免了。最毛骨悚然的是,最近保守陣營的人都不把「垃圾記者」一詞掛在嘴邊了。

罵髒話和排泄的效用是一樣的,當把「垃圾記者」脫口而出,既痛快又舒心,但也僅此而已。在被稱為垃圾場的地方依然堆滿了垃圾,存活下來的只有垃圾,乾淨的一切都會枯萎。「壞記者」就算受到莫大的羞辱也還是不求改進,因為到哪都有貪名圖利的人。

可憐的後輩說:「每次被叫垃圾記者後,比起決心做一個勇敢的記者,更想做一個溫順的社畜。」毫無可學之處的前輩說:「反正早就是垃圾記者了,被叫垃圾記者有什麼關係。」請問,誰能來控制一下這種因「垃圾記者」一詞,而讓垃圾記者更猖狂的局面?

就當作你的用意是想藉由「垃圾記者」一詞使其感到羞恥,好用這種衝擊療法喚醒媒體,創造美好的世界。但是你可以接受選擇性的把人比喻成垃圾、使用貶損用語的世界嗎?用你的方式創造的美好世界就光明正大了嗎?民主需要媒體,即使你討厭的報社、電視台和記者消失了,媒體也依然存在。若希望媒體有媒體的樣子,需要的不是低劣的嘲諷,而是冷靜的批評。

把記者這個職業視為通往最高權力的車票的時代已經結束了。還是有很多記者懷抱熱情,每天像奔赴戰場一樣去跑新聞。大家之所以對媒體感到寒心,是因為這些人默默無聞的聲音都被噪音給淹沒。「因為你是垃圾記者才這樣叫你,怎樣!」只要這一句話,就會讓這些人的聲音消失。

當我說要寫這篇文章時,很多同事阻止我。但我有話想說,所以還是寫了──唾棄他人並不能改變世界。

──崔文善〈若想生活在沒有「垃圾記者」的世界〉,《韓國日報》,2019年10月3日

我本想只引用提到JTBC的部分,但覺得有必要掌握前後文的脈絡,所以引用了全文。我沒見過崔文善記者,也不認識她,但這篇文章令我印象深刻。她思考的問題應該和當時經歷曹國政局的很多記者一樣,而且這篇文章即使放在現在其他的事件中,也沒有什麼需要改寫的部分。我同意這篇文章的觀點,在這篇文章中,我注意到的是與JTBC有關的部分:「就連因報導平板電腦、推翻朴槿惠政權而受到讚揚的有線綜合台,也因為沒有充分袒護曹部長,而上了『垃圾記者』的名單。」

從「讚揚」到上了「垃圾記者」名單的過程中,包括了「沒有充分袒護」曹部長的原因。媒體沒有袒護任何人的理由,媒體要做的是當有人受到公權力的不公待遇時,應指出不正當性。當然,這並不是一件易事。隨著當時針對曹國部長的調查正式展開,相關報導不斷湧現,大量資訊如岩漿般傾瀉,吞噬了一切。檢察機關徹底掌握主導權,在沒有調查當事人的情況下直接起訴,扣押搜查的次數和速度也遠遠超出過往案例。

隨著暴露的真相、提出的疑問和相關的反論交織在一起,在這之中,我們選擇了報導調查進展,也充分報導另一方的澄清,也曾發生根據澄清內容而修正報導的情況。我們還持續做了檢方隱匿曹國妻子鄭慶心教授電腦的獨家報導。曹部長的支持者卻覺得我們「沒有充分袒護」,甚至「根本沒有袒護」。如果我擋下攻擊他的報導,就算是「回來」了嗎?

後來開始有人批評:「為什麼JTBC新聞不進行事實查核?」沒錯,這部分的確留下很大遺憾。但調查事件屬於媒體無法接近的範疇,所以只能盡量做好澄清報導。顯然曹國長官的支持者覺得這樣不夠。更何況,澄清也是有局限性的,無法每次都報導。導致最本質的問題「檢察改革的正當性」被掩蓋了。

幾天前,後輩記者笑著告訴我,我也上了「mygiregi.com」。我問他那是什麼,他說是垃圾記者名單的網站。「啊,原來我也是垃圾記者啊⋯⋯」後輩笑說自己也上了名單,該網站已經有數千名記者。

根據網站所示,我一共說了12次「煽動、胡言亂語」,其中很多是〈主播簡評〉的內容。前面引用文章的崔文善記者也在名單中,但她只有2次。看來她要想趕上我,還差得遠呢。

曹國政局仍在持續中的2019年11月7日,我在三明治會議(與報導局記者的談話會)上說了這席話。我知道要擺脫出入處相當困難,而且與提供消息或受訪的各部會機關人員樹敵沒有任何好處。但身為記者,如果要在與他們親近和疏遠中選擇,當然是後者。但現實中根本無法二選一。那天我在會議上的發言其實是在談論兩者的均衡問題,因為當時很多人批判記者與檢察同流合汙。我相信JTBC的記者不是這種批判的對象,但是出於好意還是說了這些話。正如崔文善記者說「乾淨的一切」都有可能枯萎,我們應該時刻提醒自己。

在曹國政局中,我們不該錯過的本質問題是「檢察改革」。本該成為改革對象的檢察機關卻在曹國政局中成為調查的主體,而本該是改革主體的法務部長卻成了被調查的個體。而且隨著事件發展,比起檢察改革的本質,大家都把注意力集中在曹國夫妻的問題上。檢察改革政局即曹國政局,因此如何處理檢察改革,便不可避免的畫分出「親曹國」和「反曹國」兩派。不僅媒體,連進步陣營內也陷入大傷腦筋的困境。

可能現在很多人都忘了,曹國政局的開始並不是檢察,而是在野黨。青瓦臺內定前民政首席祕書曹國為法務部長的2019年8月9日,當時的在野黨自由韓國黨威脅,若青瓦臺強行任命,等於是向在野黨宣戰。之後的半個多月,朝野展開激烈的攻防戰,曹國女兒的入學問題和私募基金等爭議都是在那段時間出現的。

檢察正式「參戰」是在8月26日。當天報導稱,與法務部長提名人曹國全家有關的爭議將交由首爾中央地檢負責,之後事態便如野火燎原般快速展開。正式展開調查的隔日,檢察針對首爾大學、釜山大學和釜山醫療院等地同時進行扣押搜查。在接連不斷進行大範圍的調查和起訴之中,曹國長官也提出相應的澄清,韓國社會逐漸進入了激烈的陣營鬥爭。

關鍵日應該是9月7日,檢察以偽造文件嫌疑起訴曹國之妻、東洋大學教授鄭慶心,並移交審理。極為罕見的是,檢察是在沒有調查當事人的情況下,僅以陳述和證據為由就起訴。據稱青瓦臺對此震怒,兩天後,文在寅總統最終任命曹國為法務部長。

在這一切將韓國社會推向巨大漩渦的過程中,回顧媒體是否報導了檢察改革的本質,並指出其正當性和歷史性時,不禁令人遺憾。對於韓國社會為什麼要進行檢察改革?其中最重要的是,應達到怎樣程度的改革,媒體並沒有營造出可以充分討論的環境。整件事被曹國和尹錫悅這兩個象徵性的人物之爭掩蓋。我負責的JTBC新聞也是如此,從曹國法務部長上任的9月9日到10月14日,JTBC共計報導了60餘則檢察改革相關新聞,但大部分是青瓦臺和法務部接連發表的改革措施,以及檢察為求自保提出的改革方案。

回想起來,在所謂的曹國政局期間,媒體似乎在報導時反而都在迴避檢察改革的話題。即使考慮到媒體不願扮演推波助瀾、協助政府推動改革的屬性,仍有遺憾之處。此外,當時曹國長官自稱願成為墊腳石的檢察改革意味著什麼,又有多大實現的可能性,也都被其他新聞蓋過。不禁讓很多人質疑,所謂的曹國政局根本是檢察機關為求自保而製造的事件。

檢察主導的調查左右了對部長提名人的人事查核,檢察改革在政府和在野黨掌控的狀況下,媒體可以做的微乎其微。但《新聞室》至少選擇了「採訪和辯論」的方法。檢察改革推動支援團團長黃熙錫、律師金慶洙(最後的大檢察廳中央調查部長)、共同民主黨朴柱民等人相繼接受訪問,討論縮減特殊部等檢察改革的必要性。10月1日還舉辦了緊急辯論會,邀來盧武鉉基金會理事長柳時敏、自由韓國黨議員朱豪英等人。

針對檢察改革的辯論會一直持續到隔年初舉辦的2020年「新年辯論」。我離開《新聞室》時,最後主持了為期兩天的「新年辯論」,雖然主題選擇了「媒體」與「政治」,但主要還是針對檢察改革的問題。辯論會第一天,柳時敏理事長便與東洋大學教授陳重權發生意見衝突,看到曾經相同陣營的兩個人(他們早前還與魯會燦議員一起做過Podcast「魯柳陳的政治咖啡館」)也無奈發生分歧,不禁略感苦澀。一年後的2021年,也就是在我離開《新聞室》一年後,又主持了一次「新年辯論」,這次乾脆把主題定為「檢察改革」,可見檢察改革是多麼難以撼動的議題。

這個議題之所以持續這麼久,最大原因是韓國社會對檢察改革缺乏充分討論,而且在兩大陣營的攻防戰中也失去說服力和動力,令人惋惜。

現在冷靜地回想,那時的我們其實還可以做一件事──查核破例將民政首席祕書內定為法務部長的正當性,以及以完成檢察改革為名分而任命的合理性。同時也要強烈質疑檢察雷厲風行的調查,是不是為了保護檢察組織的既有特權?如果檢察改革是不可避免的議題,就要更進一步詳細指出過往檢察機關的不當行為和權力形態。

如果是這樣,或許可以減輕一些經歷此事後的自愧感。在兩大陣營持續的相互責難與嘲諷中,若仍有記者在思考本質問題就已是萬幸。即使有時會被事態牽著鼻子走,很難接近本質問題,還是可以逐漸看清事件的原貌。只是如果太晚的話,勢必會留下遺憾。

2019年10月20日,首爾時隔100多天又進入空氣汙染嚴重的等級。我邊看新聞邊想,那段時間的空氣好清新啊,我們卻在這麼清新的空氣中,呼吸得如此急促⋯⋯

隔天,檢察申請了鄭慶心教授的拘捕令,23日拘捕令實質審查後,鄭教授於24日凌晨遭拘捕,此後漫長的法庭對峙至今也仍未結束。在寫這篇文章的當下,頭條新聞報導了釜山大學醫學院決定取消鄭教授女兒曹敏的入學資格,媒體隨即迅速分析該決定對大選的影響。曹國政局後的韓國社會在分裂狀態下又再次出現分裂,進步陣營也出現意見分歧。空氣汙染會愈來愈嚴重,我們的呼吸也會變得更加急促。

「可以為力爭公正報導參與社會運動,但不可以為社會運動而從事新聞工作。」這個想法始終縈繞在我的腦海中。從在MBC參與工會活動開始,這句話便成了我的警語。

就結論而言,若能拋開政治派別上的利害關係,處理政治和社會長期以來的壓迫結構或矛盾結構中出現的現象,就是正確的新聞工作。如果是這樣,我們就要付出最大努力。假若存在阻止這種新聞工作的勢力,我們就該為了突破這種阻礙而發起運動。我相信在過去威權政府末期出現的、我所屬的媒體工會發起運動時,就是以此為目標。但如果新聞工作帶有某種政治目的,為實現其目的而邁進,這就是為了發起運動而利用新聞工作。如實報導社會運動過程是理所當然的,但不能超出新聞工作範圍進行「支持」或「支援」。

隨著曹國政局持續延燒,《新聞室》也陷入苦戰。某評論家指出《新聞室》沒有站在自己的觀眾這一邊。可能是如此,但這並不一定是正確的看法。大眾媒體左右輿論的時代已經過去,現在是數位時代,使用者會選擇新聞,也會「信任和過濾」新聞,因此也有人奉勸我們要適應環境。結果說來說去都是一樣的話,說得嚴重點,就是確認偏誤、後真相和事實的個人化。

還有人分析說我們傲慢,甚至說我被檢察抓住了弱點,所以站在檢方這邊。簡直是笑話。也有人說我與內部記者有意見分歧,這不過是那些人的幻想罷了。上述分析都很有趣,但並沒讓我感到退卻。我只想強調,我是當時新聞的最終負責人。

或許媒體可以看作是走在圍牆上的職業。那是真實與虛假、公正與不公正、牽制與擁護、品味與低劣間的圍牆。我們需要隨時提醒自己,若稍有不慎就可能走上自我否定之路。但就算平安走過去,邁出的是堂堂正正的步伐,還是會走得岌岌可危,也會因不同人而得出不同結論。真的是一件很難的事。從這點來看,離開主播台的我,現在厚顏無恥地覺得坦蕩且安寧。

正如我的預感,颱風米塔登陸了韓半島。難道我沒有預感到與米塔一起形成的另一股颱風嗎?嗯⋯⋯就算預感到那股颱風會來,我也會揚帆出海的,哪怕將會一直漂流,無處可歸。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。