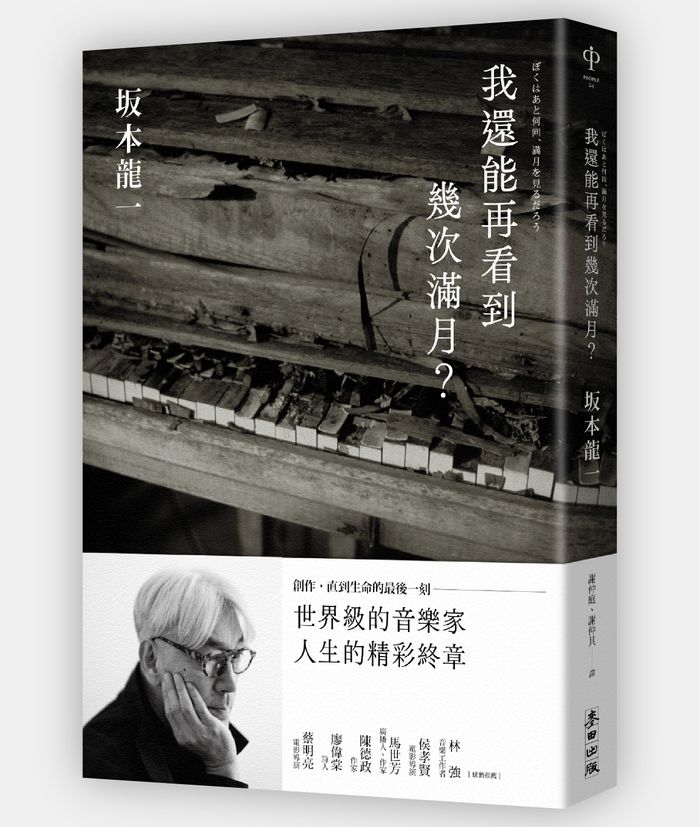

精選書摘

「如果什麼都不做的話,壽命就只剩半年。」2020年12月,日本音樂大師坂本龍一發現癌細胞轉移時,醫師告訴他這句話。但是在那一天來臨前,他還有些話必須要說。無論是支撐著他創作活動與社會運動的哲學思想、對坂本家歷史與家族的感情,還有關於自己離去後的世界⋯⋯。

「『我還能再看到幾次滿月?』最近我迎接了古稀之年的70歲,常常想著這句話。可能有人會記得,這是出自電影《遮蔽的天空》(The Sheltering Sky, 1990)裡的一句台詞。是由柏納多.貝托魯奇(Bernardo Bertolucci)執導,繼《末代皇帝》(The Last Emperor, 1987)之後再次由我負責配樂的作品⋯⋯。」

2022年7月開始,由日本資深媒體人鈴木正文採訪坂本龍一,在日本文學刊物《新潮》開始主筆專欄。雜誌專欄以2009年出版的《音樂使人自由》續集為出發點,回顧這十多年來的人生、工作經歷、思想。坂本龍一於2023年3月28日過世,之後該專欄集結為《我還能再看到幾次滿月?》一書。本文為部分章節書摘,經麥田出版授權刊登,文章標題經《報導者》編輯所改寫。

住院有太多難受的事了。體力衰退、免疫力降低、必須吞一堆藥,身體也無法隨意行動。但在這段期間,音樂卻會在某些瞬間把我的心神完全擄走,只有這種時候才能讓我遺忘自己的病痛。有趣的是,當製作自己作品時,能夠集中在音樂裡的時間就變得更長了。

比方說,在《TIME》發表之前,我與高谷史郎在線上為了調整細節而彼此討論的時間──唯有在這樣的時候,即使身處憂鬱的病房裡,我也會神奇地忘記自己身體狀況有多糟。在這些瞬間,我都特別慶幸自己是個音樂人。

音樂「music」的語源是「Muse」,也就是希臘神話中通曉學問藝術的女神。祂們都是無比迷人的女神,在我剛動完手術虛脫無力的狀態下突然現身,想留也留不住。這時我只好說:「過陣子再來吧」讓祂們先回去,然後一直聽一些不是音樂的聲音。

我特別喜歡雨聲,大概這10年以來,我在紐約也常常傾聽下雨的聲音。住院時也會聽窗外的雨聲,沒有下雨的時候我會打開YouTube找那種8小時全都是雨聲的影片聽一整晚。與環繞身邊360度的真實雨聲不同,YouTube上的雨聲是被壓縮過的聲音,但即使如此也能讓我心情沉靜。

另外還有像這樣的情況:住院時我隨意點開兒子在臉書貼的某首樂曲,前奏結束之後歌曲唱了幾小節,我出乎意料之外的淚流不止。那是美國鄉村音樂歌手羅伊.克拉克(Roy Clark)的歌曲〈Yesterday, When I Was Young〉。

我這人平常聽歌曲時,腦袋是聽不進歌詞內容的。而且羅伊.克拉克與我實在沒有什麼交集,從來也沒想到自己會如此被其打動。

歌詞所唱的,是肯定自己的人生,同時也領悟到有些東西已經再難挽回。那是在單向的時間盡頭等待的苦悶未來。無論你是誰、無論做什麼工作,也曾這樣想過吧。然後對於上了這把年紀的我聽了又特別有感,真是不想哭也難。這首歌曲是法國香頌歌手夏爾.阿茲納弗(Charles Aznavour)在40歲創作,很難想像是他如此年輕時候作的曲子。阿茲納弗也有留下在晚年顫顫巍巍地演唱這首歌的現場表演影片,真是非常非常有韻味。

如果不是生病,我恐怕不會被這種曲子感動。能夠聽進歌詞的內容,或許也是因為上了年紀的關係。所以,雖然我還沒有好好聽過演歌,但我現在說不定可以用和年輕時完全不同的角度看待它。

這種鄉愁感更進一步來說,也呼應著我對整個地球不斷變化的環境問題思考。如今上了年紀的我,光是看到電影開場「男人真命苦」幾個字映在江戶川上就淚流不止。

我所尊敬的音樂家們直到臨終前都持續寫著曲子。巴哈在死前3個月失明,他在死前撰寫的《賦格的藝術》,最後一首賦格是在樂句中間突然斷掉。我小時候聽這首曲子總覺得奇怪,當時怎麼會寫到那個部分就戛然而止呢?後來才知道他是寫到這邊時失明的。

此外,50幾歲就逝世的德布西,最後一首樂曲是獻給一位照顧他的煤商老闆。第一次世界大戰期間全歐洲物資短缺,但有一位先生將煤運到臥病在床的德布西家中。他於是受這位先生委託,寫了名叫〈炭火映照出的夕陽〉(Les soirs illuminés par l’ardeur du charbon)的鋼琴小品,成為他的遺作。仰望這些先賢,我也希望能不斷創作新的音樂,一直到最後一刻。

不過為什麼我還會想寫出超越〈戰場上的聖誕節〉的樂曲呢?當然,這首曲子廣為世人所知,是我的代表作品,但其實我很厭倦這種公眾形象,因此,大概有10年的時間未曾在音樂會上表演這首曲子。無論世界任何地方,都有人問我:「你怎麼不彈彈〈戰場上的聖誕節〉呢?」我光聽到這句話就感到厭煩。

那為什麼又會開始演奏呢?起因是我2012年待在日本時,在武道館看了卡洛.金(Carole King)與詹姆士.泰勒(James Taylor)的演唱會。包括我在內,所有觀眾都很自然地希望聽到卡洛.金的名曲〈You’ve Got a Friend〉,但那天他們彷彿是刻意吊觀眾胃口,一直沒有唱。我等到最後的最後,他們終於在終曲演唱了這首歌,讓我覺得能親臨現場聽到真是太好了,雖然後面還有安可,但我聽到那裡就放心回家了。就連這麼倔強堅持不彈〈戰場上的聖誕節〉的我,碰到其他藝術家演出時,竟也會對於沒有表演代表曲而心神不寧。這時我也才能接受那些來坂本龍一音樂會就是為了聽到〈戰場上的聖誕節〉一曲的聽眾,他們的存在也是絕對不能抹煞的。

當然,我至今對於「以〈戰場上的聖誕節〉為人所知的坂本龍一」之類的、把這首曲子當虛詞用的介紹還是會排斥。所以直到某個時期,我還會一直拚命想要破壞這個被塑造出來的形象,到如今心境已經有了轉變,覺得為此浪費寶貴的能量真是不值。

我又不是為了改變他人的認知而活,只要能夠淡淡地持續創作自己想作的音樂不也就夠了嗎?雖然最後的一首曲子不一定就是好作品,但我也不想把終生目標從此鎖定在打破「坂本龍一等於〈戰場上的聖誕節〉」這種框架上。把剩餘的時間花在達成這種目標上面真是太愚蠢了。這就是我現在經過各種思維變遷所形成的真實心境。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。