【閱讀現場 X 小小書房】

上網,把(虛擬的)書丟進購物車,結帳,物流配送,小七取件。

人和書的關係,可以無縫接軌、冰冷順暢。

人和書的關係,也可以不止於如此。

走進書店,拿起一本書,撫摸書皮,打開讀幾段,書頁翻飛間,耳邊傳來生祥樂隊的歌曲〈南風〉:「我的鑰匙變孤僻/吵著回鄉找屋/海風北上幫忙敲門/它一身酸臭」,在哀婉的嗩吶聲中,你不經意地看到架上就有一本《南風》攝影集,和許多環境議題的書放在一起。你打開,彰化大城鄉,倚著牆渺小如螻蟻的老婦,下一頁,濁水溪出海口有如猙獰異形盤據的六輕工廠。你因這沉重議題而想得出神,一隻店貓忽焉躍過,扯亂思緒的線頭,你望向櫃檯後方,店員羞澀地朝你眨眨眼,你想和他聊一本書,他卻把你引進閱讀的蹊徑:從一片葉到一棵樹,進而是一整片森林。

11月起,《報導者》在每週末推出書評專欄,由閱讀現場的第一線觀察員:北中南的獨立書店輪流推薦心頭好。

人與書的關係,因為書店,有了景深與溫度,以及更多的可能。

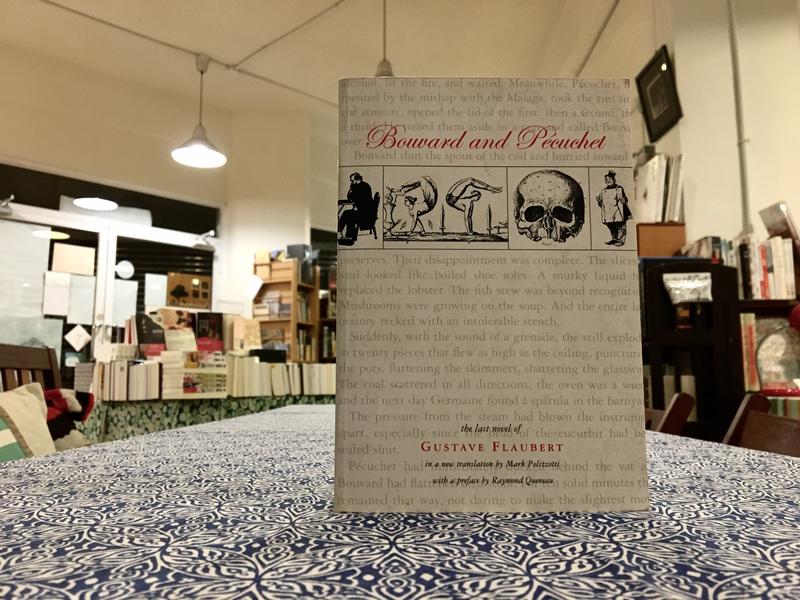

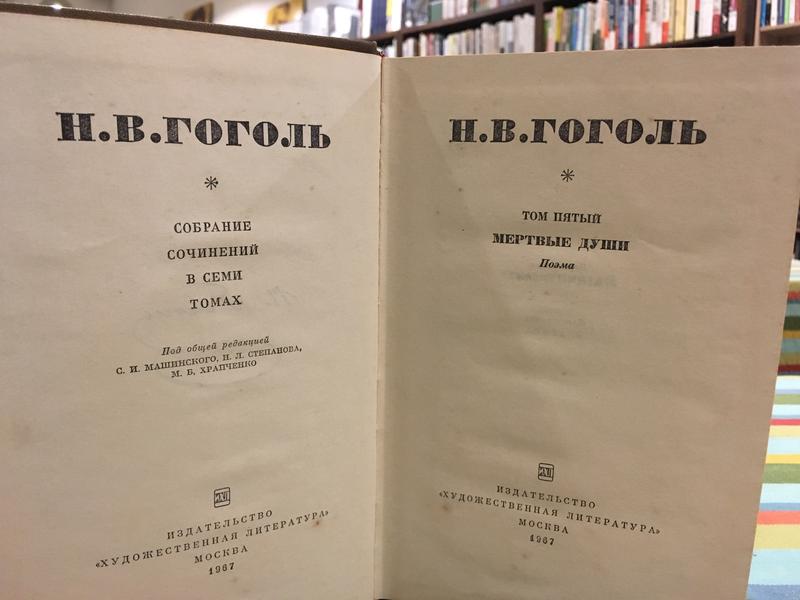

印裔英語作家鍾芭.拉希莉(Jhumpa Lahiri)有一本迷人的書,叫《同名之人》,開篇描寫到,女主角的丈夫名字叫果戈里(Gogol),跟俄國作家果戈里同名。一個印度人為何會被取一個俄國作家的名字?拉希莉花了一些篇幅描寫這個命名的因由:女主角先生的父親艾修克,年輕時便非常喜歡閱讀,讀遍各國經典作品,他很喜歡果戈里的作品,有次他要搭火車去找祖父母,行李中的書就只帶了果戈里的短篇小說集,他尤其喜歡〈外套〉,看了好多遍,都要可以背了(不過,他不是單純因為喜歡作家的書而將兒子取為同名,而是後來的某個事件所致)。

我還記得,當時看到書中這一段時,內心裡的喜悅湧現──對果戈里的喜愛、對〈外套〉,以及對果戈里所有作品的喜愛,讓我差點沒衝動地寫信給拉希莉,問她:你是不是也是果戈里的粉絲?

你很難不喜歡果戈里的小說:瘋狂、悲傷,卻又諷刺、可笑。像拉希莉書中的艾修克喜愛的〈外套〉,描寫一個小文書官,窮得要命,可是彼得堡的冬天那麼冷啊,舊外套已經破到連補都無法,怎麼會有錢買新外套呢?只好努力攢錢,好不容易攢夠了,新大衣到手,穿上身第一天就在大街上被搶了。小文書官救不回被搶的大衣,抑鬱而死。

假如故事就到這裡結束,這悲劇也就「不過是」反應舊俄下層官僚階級的絕望與無助而已。然而,擅長諷刺、黑色幽默的果戈里才沒這麼打算,他的筆記本上抄滿滿的俄國民間傳奇軼事等著上場:他讓這小文書官的鬼魂飄蕩在冬夜彼得堡的深夜大街上,到處搶路人的外套,幽靈小文書官這下成了都市傳奇,每回我想到寂靜清冷的彼得堡街頭,腦海裡就會浮現果戈里的幽靈小文書官四處復仇的身影。

或是〈鼻子〉。開頭是一覺醒來的理髮師美滋滋的吃早餐時,發現麵包裡夾了一只常來給他理髮的八等文官柯瓦廖夫上校的鼻子!(這鼻子肯定是相當具有特色的,不然鼻子就是只鼻子,怎麼會認得出那是誰的呢?)接著,當然,柯瓦廖夫本人一覺醒來,也立刻發現自己的鼻子不見了。鼻子,怎麼可能會就這樣不見了呢!故事裡的角色在尖叫,故事外的讀者覺得荒謬死了哈哈哈大笑,你看,這故事要怎麼發展?光想就有趣極了。

不過,讓果戈里站上舊俄文學一哥之列的,不是這些短篇小說──是他生命最末期的巨作《死靈魂》第一卷,無論是作品內容,或是寫作的歷程,都成為後世小說領域裡無法被忽視的作品。

果戈里的時代,俄國的小說文學才剛發展起來,那時候還沒有杜斯妥也夫斯基、托爾斯泰,當然也還沒有契訶夫噢。19世紀初期的的俄國,要寫個什麼故事最好是用詩來寫,叫長篇敘事詩,普希金的知名作品《葉甫蓋尼.奧涅金》(Eugene Onegin)就是用散文詩體寫的。現今被稱為俄國詩神的普希金,乃是果戈里的前輩,他非常欣賞這位後進的文才,也常常很大方的提供果戈里寫作的題材靈感。《死靈魂》的主要事件,其實是普希金聽家鄉傳聞及從友人那兒得知的怪事,原本他想要用散文詩體來寫,但因為他對果戈里提起這個故事之後,果戈里對此題材產生極大的興趣,不僅構思好情節,甚至連書名都想好了。惜才的普希金,便決定將這個題材讓給果戈里來寫,督促他要寫出大部頭的作品來。因為普希金認為,如果塞萬提斯沒有寫出《堂吉訶德》,只憑著幾篇令人讚賞的短篇作品,是不可能有那樣的作家地位的。

好噢,於是我們為了站上世界作家高點的果戈里都想好了:大部頭,那麼就要有三卷,要像史詩作品那樣,為後世傳述這個故事。所以,雖然是小說體裁,但他在扉頁寫下「поэма」,也就是史詩──只是,史詩得要有個英雄,但我們的主角,直到卷一結束,都還是個騙徒。

《死靈魂》的主要事件是這樣的:俄國的農奴制度,男性農奴算是地主的財富,以農奴的人頭來課地主的稅,每7年做一次人口普查,在這7年之間,總會有一些農奴死掉卻還沒來得及註銷的。普希金聽聞,有一個投機客到處用極低的價格蒐購這些實際上已經死掉、但在官方認定裡還是「活著」的死農奴,然後再高價抵押給救濟局,藉此謀取暴利。

果戈里原本就熱衷蒐集民間鄉野傳奇軼事,聽到這個故事,「мёртвые души」,「死靈魂」,這個呼出陰間氣息的詞語太吸引人了。在俄語中,「душа」主要指的是「靈魂」、「心」;而生生世世代代都被綁在地主土地上的農奴,也叫做「душа」,同一個字。對信仰東正教的俄羅斯人來說,靈魂是不朽的,怎麼會死?怎麼可以死?「死去的靈魂」是一個什麼樣的可怕概念啊(得在胸前連續畫好幾個十字)?死掉的農奴如何能被交易買賣?人都死了怎麼還能被買賣?這些經由詞語本身產生的衝擊性,肯定像彗星撞上果戈里的腦海小宇宙,爆炸連連,令他顫抖不已。

在果戈里的筆下,這個騙徒成了俄國史上最知名的文學角色之一:乞乞科夫(Chichikov)。在這部史詩作品裡,敘事者宛若吟遊歌手,帶領我們看見乞乞科夫的出場、他的旅行,他遇到的各個地主、省城官僚、他的騙術、他說的話⋯⋯都成了經典橋段。

在第1卷的《死靈魂》裡的所有角色,包括主角乞乞科夫自己,都是被蟲蛀空的活死人。他們把自己的外表打理得一絲不苟,絲綢手巾啊、靴子啊、衣服啊、香水等等,樣樣不缺,獨獨沒有任何角色具有可被稱為任何一絲高尚的思想與內在靈魂。納博科夫將乞乞科夫形容為魔鬼雇用的低薪代理員,到處旅行的地獄推銷員,「撒旦公司可想而知會將它們這位隨和、貌似健康、但內心顫抖著腐敗的代理稱作『我們的乞乞科夫先生』」,這個庸俗之徒,來到庸俗之人之間,用他甜到發膩的詞語、做作的外表,短短時間內騙到了數百個死農奴的名單,財富眼看就要到手,乞乞科夫高興得半裸著身子在骯髒的旅館房間內手足舞蹈。

「我真希望多聽點幹實際事物的人對《死靈魂》的批評。可是不幸得很,偏偏聽不到他們的任何反應。而這期間《死靈魂》引發了喧囂,招來了不少怨恨;書中的嘲笑、實情、漫畫刺疼了不少人;它觸犯了大家每日目睹的事物秩序⋯⋯」(《果戈里是怎樣寫作的》,魏列薩耶夫,大塊出版)。

這事物秩序,指的就是業已存在於俄國數百年、實則在廣大的俄羅斯土地已經瀕臨崩潰的農奴制。在第1卷,乞乞科夫的車夫駕著3套馬車,載他跑遍俄國鄉野、農莊,舉目滿是蒼涼、腐敗的氣息蔓延。在果戈里的筆下,無論是騙子、吝嗇鬼、無知的官僚、愛嚼舌根八卦的省城貴婦⋯⋯沒有任何一個是惡人。他們僅僅平庸度日,平庸到,即便是一個同他們一般庸俗之人,落到他們之間,也會將他捧成新鮮人物般對待。整個俄國,看來就要在這樣毫無希望的人民之間,走向滅絕。

但你聽到乞乞科夫喀啦啦啦的馬車聲了嗎?就在東窗事發之後,他急忙使喚車夫備馬逃離N省城。啊,到這裡,讀者又興起希望了,為什麼呢?

果戈里這部小說令人驚異的地方就在於,即便他寫了那麼多荒謬、諷刺的情節,貪婪的欲望腐敗的制度,那麼多令人感到絕望的人物啊,你還是笑到噴飯,他對於俄語字詞斤斤計較到嚴苛的地步,筆記本裡寫滿了蒐集而來的俗話、俚語,所有的角色要如何出場、穿什麼衣服、有什麼姿態,如何講話⋯⋯他都不厭其煩一修再修,在他筆下的角色,儼如活生生在你眼前說話一樣;即便他所描寫的廣大俄國的田野景象,是託人到處蒐集來的素材剪輯寫就(是,我們的果戈里先生雖然喜歡旅行,但可沒跑遍俄國鄉下、農莊去蹲點調查噢),他依然寫出了俄羅斯的浩大、無邊、腐敗、荒涼、豐饒。你看著乞乞科夫乘著3套馬車,飛向浩瀚的大地時,你不禁也會期待:接下來,他要帶我們去哪裡呢?那裏又會有什麼樣的故事呢?

《死靈魂》第1卷磨了7年,版稅都還不夠果戈里還債;第2卷又折騰了5年,好不容易寫完要準備出版了,果戈里左看又看不滿意,把稿子扔進火爐燒了(這不是他第1次燒寫完的手稿)。現存的第2卷4章及殘稿1章,據聞是果戈里友人在他死後整理出版的,也因此後世的讀者、研究者才會看見,在第2卷,果戈里試圖要救贖他的主角,乞乞科夫先生。

俄裔美國作家納博科夫在他的《俄國文學講堂》一書裡,果戈里佔了好大一章,其中,〈我們的乞乞科夫先生〉一文,幾乎是整大段整大段將《死靈魂》裡的重要段落摘文,直接在這些摘文中間做分析。也得如此分析,最終才能清晰地看見,為何納博科夫認為,《死靈魂》在第1卷就應該完結,根本不需要再寫後面的2、3卷。

沒了靈魂的人,要如何救贖?在這虛偽的俗世,魔鬼的代理人游遍俄國的土地,搜盡腐敗的靈魂,之後,誰能救贖他,誰又會是這部史詩裡的英雄?而你,讀者,看著乞乞科夫的背影,為何還是在絕望中升起了希望?

我會認為,每一個閱讀過這部小說的人,都能夠得到應有的答案。而這也是果戈里自認的失敗之作《死靈魂》,在出版175年後,它的荒誕、它的瘋狂與笑聲、乞乞科夫的馬車聲,依舊能夠迴盪在每一個閱讀過他的讀者心中的原因。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。