精選書摘

本篇為《移工怎麼都在直播?》部分章節書摘,經木馬文化授權刊登,文章標題、內文小標經《報導者》編輯改編。

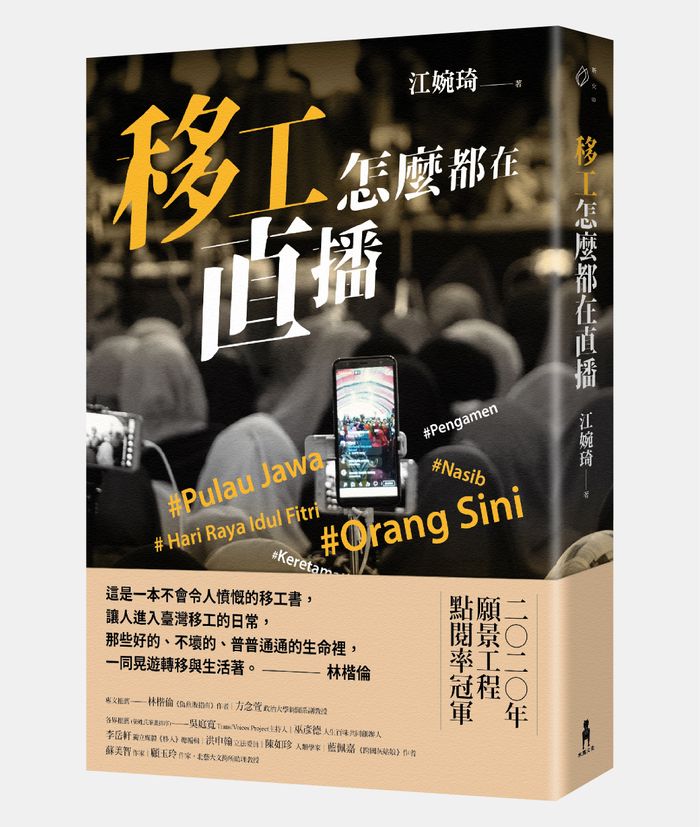

作者江婉琦於2015年開始接觸東南亞移工、移民議題,至今累積多年的田野訪談,從城市到鄉鎮,從海港到山間,腳踏實地走進全台各地、不同類型與產業的移工平日生活之中,隨他們感受來自日常的真實情緒與渴望。書裡沒有艱澀難懂的詞彙與理論,田野紀錄化為一篇篇關於人的情感與故事。

外籍移工補上台灣勞動力的一大缺口,他們千里迢迢來到台灣,遍布於城市鄉鎮,但卻少有隨意移動的機會,直播成了與親友寒暄、向外接觸的替代管道,透過手機鏡頭,談笑或靜默都是一次述說,「怎麼都在直播?」,真正在問的其實是移工們的生活故事,作者寫下這些被忽略的有趣發生。本篇書摘節錄自「廟會裡的漁工:屏東東港」一章。

自從台灣農村、漁村年輕人外流後,我聽說在澎湖、東港的大型廟會祭典中,在地的印尼漁工、廠工開始參與廟會。

究竟廟會裡的移工會是什麼樣子?2021年秋天,我到了東港3年一次的東港迎王平安祭典,想一探東港人怎麼看參與廟會的移工、移工怎麼看自己參與在台灣廟會中。

當屏東縣東港鎮沿海的東港、鹽埔兩港口停滿最多漁船的時候,就是東港3年一次迎王來臨的時刻。當地人說「寧可不工作,不可不迎王」、「討海人過年在海上沒關係,但迎王時一定回東港」。

迎王是東港人信仰的中心與期盼,3年一次的迎王,王爺將帶走人世間的汙穢與瘟疫,保佑東港平安。只不過多數人不知道的是,華僑市場的生猛海鮮,東港三寶黑鮪魚、櫻花蝦、油魚子,還有3年一次的迎王祭典,近20多年來,都少不了印尼漁工的身影。

第一次去東港之前,我聽朋友庭寬說,3年一次的東港迎王中,有一個漁工的鼓隊經常參與迎王遶境。如果在YouTube搜尋「東港外勞鼓隊」,就可以看見他們的鼓隊影片。影片中總有一輛發財貨車,載著8、9個身著螢光色廟會POLO衫的移工,一面打著異於傳統廟會節奏的大鼓,一面搖啊搖,貨車晃到不知輪胎是否安好。這是歷年來「東港外勞鼓隊」在YouTube上,台灣信眾上傳影片時撰寫的描述:

2009年:「外籍勞工組成的大鼓陣,開車的阿伯應該頭暈了。」 2012年:「蔡昌憲與東港最夯的震隆宮外勞大鼓陣超嗨的演出。」(影片中歌手蔡昌憲真的在車上) 2018年:「大千歲回宮安駕後,剛好遇到由外籍漁工組成的鼓陣,混合樂器表現出移工青年們的熱情,在本土文化祭典中這是我第一次聽見。」

為了親眼一見如此有趣的鼓隊,2021年10月,我也跟著朋友們一起到東港,想看看3年一次的迎王祭典中,漁工在廟會裡的身影。10月28日,坐車到東港後, 我加入庭寬跟著的「震隆宮」遶境隊伍一起走。「震隆宮」就是有移工大鼓隊的廟宇, 隊伍中掛著「震隆宮大鼓隊」布條的藍色發財車就是移工鼓隊。這天是迎王遶境的最後一天,一整天的遶境巡著田走。

我是台南關廟的鄉村囡仔,廟會對我來說是兒時的重要記憶。我記得在關廟,12年一次的建醮之中,我爸爸與我們那個里的阿伯們會跳獅陣。小時候,獅陣晚間在廟廣場練習時,我喜歡到旁邊當觀眾和加油隊,順便偷吃爸爸練習完廟裡發的宵夜。聽著廟會「洞!洞!」的鼓聲、爸爸拿盾牌和長矛跳著的獅陣,和兒時曾經看過建醮、燒王船的這些熱鬧場景,至今仍深深在我的記憶裡。

長大後接觸移工議題,我才聽說諸如澎湖、東港、小琉球的大小廟會都有外籍移工的身影。因為這些鄉里中,像我這樣年紀的青年紛紛離家,但仍以廟會聞名的鄉村小鎮,壯老年需要人手,而在工廠、漁港的男性移工,則成了廟會裡伯伯們烙人幫忙的重要角色。彼此交換的是紅包,和船長、老闆們看見他的工人也沉浸在廟會裡, 那一句「啊他們也開心,我們也歡喜」的微妙感受。

在迎王遶境中,我看見每當「震隆宮大鼓隊」繞到市街上,或是繞進比較大的廟宇中, 就像在菜市場聽聞厲害叫賣一般,人群紛紛聚集到鼓隊的發財車旁。尤其是鼓隊的移工開始打鼓、搖擺時,原本坐在檳榔攤前的東港居民紛紛歡呼。我站在下方拍照時,聽見圍觀的旁人說「是那一團外勞的!」、「峇里島的音樂」,即使鼓隊中沒有人來自峇里島,但「震隆宮大鼓隊」在東港迎王中享有名氣。

移工出現在東港迎王中,是1990年代台灣開始引進外籍移工之後,才漸漸形成的特殊人文地景。如果追述東港迎王的歷史,「迎王平安祭典」其實自從道光元年(1821年)就已經在東港舉辦,每3年一次,由主祀溫府千歲的東港東隆宮作為迎王祭典中心。2021年雖然是疫情之年,但歷年來的迎王,從來沒有因為瘟疫停辦過,因為迎王儀式的目的自古以來就是為了除瘟。

在東港生活20多年的印尼漁工,也在港邊慢慢形塑了自己的社群。在這裡漁工們以東港溪、新溝為界,將東港分成3個區塊。靠近東港人的信仰中心東隆宮,有諸多同鄉會組合的同鄉組織「FOSPI」(Forum Silaturahmi Pelaut Indonesia, 東港印尼海員同鄉聯誼會);靠近鎮海宮燒王船之地,有東港漁工自籌建設的東港清真寺。東港的漁工,人人也都會參與一個組織,成為群體的一員。

孔老闆是船東,他是東港船東中無人不知的船老闆,「白道、黑道都來我家泡茶。」 在最初到東港的田野中,經朋友介紹,我到孔老闆家訪問他。他說他1963年生, 是土生土長的東港人。孔老闆印象中,「小時候的東港跟小琉球比較落後,人們都是捕魚維生,但每個人都想去比較大型的漁港高雄港、台北討生活。」他說東港漁業在他成長過程中漸漸出現人才斷層,所以東港也漸漸開始聘請中國、東南亞的外籍漁工。也不只印尼的外勞,中國籍的漁工,其實也都參與在迎王之中。

我問友瑞小時候對東港的移工有什麼樣的印象,他說小學時,他的腳踏車曾經被移工偷了,聽人家說移工偷腳踏車,會噴漆成各種顏色。他讀五專時經常往返東港和高雄,每週五、週末的公車上,擠滿了東港的菲律賓漁工,「我會聞到很重的古龍水味道。」

友瑞是少數上過船、跟外籍漁工長時間生活過的船公司老闆。因為要接家裡的事業,他媽媽建議他要到船上學經驗。在東港,鹽埔漁港多是小釣船、東港漁港則是延繩釣的大船與沿近海的船。友瑞家的船都是大船,一次出海5個月以上,是補長旗鮪、大目鮪的延繩釣或底層拖網(俗稱「卡網仔」)漁船。他曾經跑了10個月的船,他說那次的跑船經驗,船隻會開到菲律賓達沃灣,去載菲律賓和印尼船員上船,再一直開到關島南方的漁場捕魚。這是現在東港漁船多數的航行路線。

在漁船上,友瑞說外籍船員休息時,通常是玩自己的手機,事先把影片存在手機裡或玩遊戲消遣。友瑞也曾經聽過船員們唱過印尼語、英語老歌。他曾經跟印尼船員聊天,印象深刻對方跟他說自己有4、5個老婆。

每艘遠洋漁船出海前,船公司至少會準備5個月份量的伙食上船,冰在冷凍庫中。友瑞覺得在船上的飲食生活很有趣。在船上,有菲律賓和印尼船員廚師輪流煮菜, 一般正餐會有飯、一道菜、一道肉、一鍋湯。早上先煮正餐放飯,然後船員們去下鉤,中午吃麵,休息到2、3點,4、5點起鉤,吃晚餐,起鉤後6小時、大約晚上10點再發給大家點心或麵包。友瑞笑說不知道為什麼,菲律賓或印尼廚師如果煮得不好吃,印尼、菲律賓船員不會直接跟同鄉廚師說不好吃,反而會來找船長或幹部訴苦說飯菜難吃。他也觀察到,菲律賓船員不喜歡吃菜,明明有12個人一起吃, 但菲律賓廚師只煮一小包菜。「他們很喜歡吃雞腳和玉米,會用搶的。」

友瑞說,漁船上的食物其實滿簡單的。但如果是對口味比較講究的台灣船長,會先請家人料理,再帶著家人做的菜到船上冷凍起來,想吃的時候加熱。而當漁船靠港,有些遠洋漁船在海上冷凍沒有吃完的食材,漁工們則會拿去FOSPI,在漁工們聚會時自己料理,不浪費食材。

在漁船上,因為有台灣人、印尼人、越南人或菲律賓人,有時還有來自其他國家的船員,混合的語言是在漁港生活的日常。船上也經常講日文,船員和船長們會講さいこう(saikō,很好)、さいてい(saitei,差勁)、サービス(sābisu,優待)摻入日常的對話。印尼漁工稱船上的語言為「Bahasa kapal」,在船上有一定的術語, 會因為船上的人、停駐的地方,長期下來,漁船語言混合了不同語言。而當漁船靠港, 漁工們在東港的陸地上,需要重新學習東港的優勢語言:台語。

在船上的混合語言,就像是人類學語言研究中的「pidgin(洋涇濱)」,是一種讓不同語言之間的人們溝通的簡化語句。洋涇濱經常發生在全球貿易下的船隻場景中。因為有漁船上人們無法互相理解的語言障礙,但雙方需要彼此貿易或互動,所以協商出一套由許多簡單單詞組成的船上語言,也就是東港漁工們說的漁船語言Bahasa kapal。

在東港,有許多漁工來自印尼的北海岸Indramayu(南安由)一帶,部分來自東爪哇的Banyuwangi(外南夢)。在FOSPI的漁工跟我說,因為家鄉長期有去台灣當漁工的人們回鄉,當漁工們耳濡目染跟船長學會「幹你娘」、「靠北」的口頭禪, 回到家鄉時也會說上幾句。在家鄉,即使他們之前不曾出國,也曾經因為回鄉漁工口語上的習慣,會講上幾句海口腔濃的幹你娘。有一位漁工跟我說,「在船上學這些髒話的時候,可以默默經由船長的語氣知道原來這是他們的語助詞。但如果對方是在氣頭上,其實看氣氛也分得出來。我們會同鄉彼此說。只是漁工比較少直接對船長說,真的幹你娘下去會不得了。」

也托朋友庭寬的福,我認識了3位FOSPI的印尼朋友:凡納度、阿曼、王哥。這是他們來到東港的故事,述說著他們在廟會裡的角色,和他們如何看待東港與迎王。

王哥總共參加過7次東港迎王。他經常在FOSPI拿起吉他唱歌,他說和朋友們平日在這裡喇賽,是為了消遣工作裡壓抑的情緒。王哥也是東港迎王中,早期2000年移工搖擺大鼓隊的一員。

王哥1999年第一次來台灣工作,總共當漁工16年多。他說他大概是1980到1982年間出生,因為剛要申請出國時,年紀太小,就把歲數調高。久了,也就不清楚自己到底幾歲。

王哥跟阿曼都來自達達普,他的父母有4個小孩,王哥排行老二,是家中最早出國的孩子。王哥的媽媽在賣魚,爸爸捕魚,他小學四年級就開始瞞著爸媽出外跑船打工。他說自己喜歡跑船的意志是從爸爸身上學來的。他在爸爸身上學會,出去工作就要想怎麼生存、如何不會挨餓,要強迫自己學會所有技術。他說去當漁工,也是強迫自己要知道怎麼捕魚。

王哥小四的時候,一位沒讀書的朋友邀請他去船上,以「玩玩」的名義幫忙工作。「可以賺很多零用錢,我本來就不太喜歡讀書。」

王哥小學時是班長,一個班40人,男女各半。平時同學們最多只能拿零用錢買糖果餅乾,但他去船上「玩玩」賺的錢多到可以買足球鞋、請大家吃點心。錢有點太多,同學懷疑他偷錢,一問才知道他是去捕魚。因為王哥是班長,他開始偷偷去跑船後,全班一半的男生都跟著他一起去。

一開始每週日,王哥瞞著爸媽偷偷去船上工作。五年級時被媽媽知道了,媽媽很生氣,下了禁令。過不久他又偷跑去打工,被家人發現。爸媽要他想清楚,要讀書就把書讀完。王哥想,他如果出去工作,「錢都要給媽媽,還是把書念完好了。」六年級時,因為之前偷打工上船都是一天來回,這次出海歷時一星期,王哥還是偷偷去打工。媽媽又知道了。

後來王哥聽鄰居說,媽媽因為怕他去跑船出事,知道時在家一直哭。回來時他不敢回家,怕爸媽會生氣,但他想說他帶很多錢回來,應該還好。回家時,媽媽哭著抱他。他說在印尼的鄉村,人們如果買機車,要跟大家分享喜悅,就會在家門口灑零錢。

他只是出海一週回家,爸媽在家門口灑了很多錢,慶祝他平安回來。

王哥國小沒有畢業,就正式上船在達達普當漁工,他也在1999年第一次來台灣。在印尼捕魚跟在台灣有什麼不一樣?他說:「在印尼很隨便,大家都懶懶的。這邊有一個明確的雇主,是一個練習忍耐的過程。」他發現在海外,不管發生什麼事都要堅強。不像在印尼,在船上遇到不公平,不想做可以不要做。

「什麼都可以忍耐,但最難忍耐的是女人。」王哥說關於工作,他都是已經想過的。他說有時遇到不好或不夠好的老闆,那也不用太有原則,如果你太有原則,說不定他也不買單。但如果是女人,老婆、媽媽、女兒希望他回家,他沒辦法抗拒。

王哥有兩段婚姻,前妻生的女兒今年17歲,經常視訊給他看男生的照片,問爸爸帥不帥;現任妻子過去在高雄當看護,兩人所生的小兒子今年3歲,跟王哥長得一模一樣,個性也像。王哥給我看小兒子在印尼的影片,影片中兒子看著爸爸拍的廟會影片,扛著掃帚繞圈,模仿遶境。

最初來到東港的隔年,2000年是王哥第一次在東港參加迎王。他記得第一次參加的感覺是「很不爽」。當時他被老闆發了衣服,懵懵懂懂被叫去幫忙抬轎。因為從沒參加過,他發現要走很多路,很累,有點不爽。遶境第三天,他開始被叫去鼓陣打鼓。在小小貨車上,他和2000年同批漁工開始改良鼓陣的音樂,隨性打、哼自己的歌,其他台灣人發現他們很適合。自從開始在「搖擺大鼓隊」打鼓,王哥和夥伴每3年慢慢改良,「後來很期待3年一次的拜拜,可以去打鼓。」

王哥一開始每3年都參加鼓隊,後來2018年曾經回印尼,再來台灣時,每3年一次的東港迎王,他都會去看最後一天的燒王船。2021年底的東港迎王, 我跟著庭寬和王哥一起在鎮海宮前面的沙灘看燒王船。晚上12點,許多外地專程來看燒王船的台灣人在便利商店買了雨衣,鋪在沙灘上坐著等候。王哥則是從FOSPI扛了一塊漁船上的泡綿地墊前來,說依他多年的經驗,坐泡綿地墊最不會冷;王船前聚滿了人潮,他引領我們到王船遠方一處位置坐下,說這個位置視野最好。

我印象深刻王哥跟我說,他年輕時放縱,喜歡出外交友、喝酒。他說在台灣工作,只要每月領薪水、寄回家,很簡單。回印尼後,除了要工作,還要幫忙照顧小孩、料理家庭。相較起來,在台灣工作的生活比較單純。

我問他,在台灣比較自由嗎?「對。」王哥靦腆地笑了。我再問他,喜歡自由嗎?

「不。」他搖搖頭,一面舒展盤腿而坐的身體。「年紀大了。」

凌晨5點,王船燒盡了。王哥跟我們一起走回東港的漁港邊,港邊的船隻排排停駐,他慢慢越過一艘一艘漁船,跳回他工作的船上睡覺。

編按:本文為章節部分摘錄,欲知凡納度、阿曼的故事,請見《移工怎麼都在直播》

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。