在地傳真〉

因為受到朋友所激:「拍什麼漁工?有種,上來和漁工一起睡!」讓李阿明在漁港一拍就拍了將近4年。他24小時與漁港人菸酒交陪,一有機會就避開船公司和外籍漁工近身接觸、彼此廝混,李阿明不僅視自己為漁工們的其中一分子,更發自肺腑地感到「自在」,也可能因此比都會人少一些獵奇心態,多一些同理。

煩!

老媽往生後,兩小孩相繼往台北發展,我在完成當初返鄉的目的後,整個人像被榨空般,茫茫然不知何去何從,時間也多到不知如何運用。

重回職場?

年事已高,心性已懶,經濟上堪能勉強度日,就提不起勁來拚經濟。舊職相關領域,在這高雄藍領城市又極度匱乏,而進入新領域職場從頭來過,更是懶上加懶缺乏動力。

煩!煩!煩!煩!

但日子還是得過,即便混吃等死,也要有個方向廝混,以打發漫漫時光。

我不過只是個攝影「黑手」,雖可吹噓18歲開始就拿相機,還靠相機養家活口,但慵懶成性,自認天分和能力有限,能在媒體打混多年已夠走運。至多當個街頭攝手,廟埕上譁譁眾取取寵,騙騙掌聲虛榮一下自我滿足,想混入藝術殿堂是痴心妄想。

好吧,單純打發時間,如同攝影團體裡的諸多歐吉桑,達到交友健身兼娛樂就夠本了。但我不愛日出夕陽花卉之類的題材,只喜歡拍「人」,那就來遊大街吧。相機一揹開始流落街頭,只是肖像權觀念的崛起,街頭攝影已是今非昔比。

初始摸不清漁港狀況,揹著兩機兩鏡,港邊四處遊走隨拍,但這一身非專業行頭卻引起被拍者的不快與路人的側目。不是贏得尊重和高興被攝影,而是「你是誰?」、「拍這幹什麼?」之類的質疑。

又不是職場有非交稿不可的壓力,只是純粹來拍高興的,逛漁港就像逛公園,只圖個四處走走兼有事做做,身體健康心情愉快即可,沒必要和人衝突賠上情緒。

人百百款,當然,也有較和善的。

我的漁港近距離攝影,就是從這些人開始。

傍晚散工後,藍領工人都會喝幾杯小酒盤撋。我叼根菸走向聚集喝酒的工人,借個火順勢分分菸建立交情。

這招,到哪都有效。

果然,隔行如隔山,入了境隨不了俗被譙好像也應該。

我個性不愛占人便宜,有來有往人之常情,酒快沒時我先藉機尿遁,走了段路拎回二手啤酒。想當然耳,大方,到哪都受歡迎。

奇蹟來了。接下來,這艘船我愛怎麼拍就怎麼拍,包括上船拍外籍船員和台灣技工都不會有人制止。

連混數天,也和台灣技工連喝了幾天,粗略知道這些「師傅」工各自的工作性質,以及薪酬。師傅工是以日計酬,日薪大約2至3千元。這對我來說挺新鮮,在台北時不是拿月薪,就是按件計酬,還沒領過以日計薪的。

而後來才知道一起喝酒的人裡,竟然有位是「現場的」,唯一領月薪的船公司正式職員,工作性質類似工地主任,監督船靠岸時的大小雜事,也是各個師傅努力親近的對象。船上還有所謂「顧船的」船工,日薪1千元,24小時全天候,吃喝拉撒睡都在船上,就近監看船上一動一靜隨時通報船公司。「顧船的」多是由6、70歲的老大哥擔任,並身兼外籍漁工保母,所以外籍漁工都叫他「爸爸桑」。

初始就只是廝混,攝影反而其次。但還是老話一句,大方最受歡迎。雖沒刻意如此,只覺得該有來有往,共飲共食沒啥好計較,且都是小開銷也不是常常。三混四混,人面愈來愈廣,也從白天混到三更半夜。深知船公司討厭相機,照片拍得不多,大都和人一起喝酒打混套交情,偶爾才拿出來按幾張,相當低調。

因為語言關係,最快混熟的都是大陸人,陸陸續續才知這些人多是船上的幹部,大車二車大副二副⋯⋯而處得最熟稔的就是爸爸桑Jeff,也因他的關係才打入漁港的台灣人圈子。他帶著我周遊各船,到各船船上串「船」子,建立起和大陸人的網絡關係。

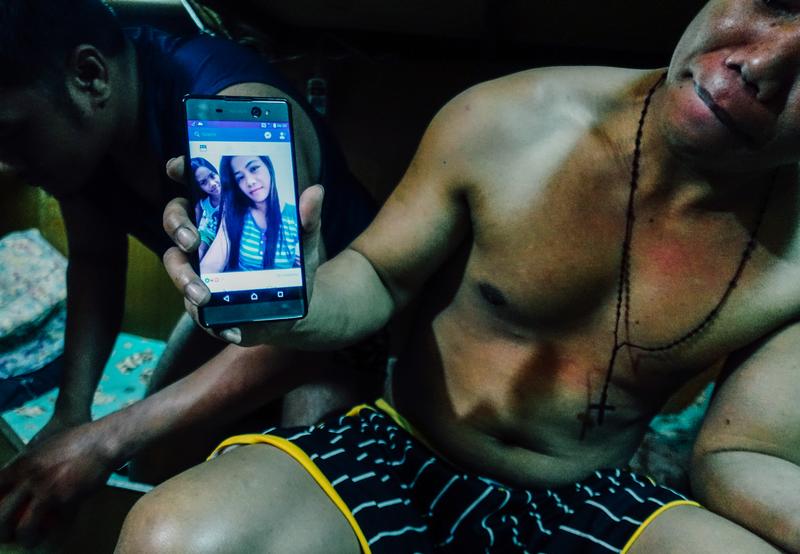

白天船公司的人在,船員不方便太明目張膽,我拍照也比較收斂,怕給熟人惹麻煩。傍晚收工後船公司人員撤離,就是眾夥的天下了。此時的我,仗著和陸幹和爸爸桑熟悉,上船拍起外籍漁工就更暢行無阻,加上我常主動遞菸遞啤酒,也和外籍漁工慢慢地親近起來。

《這裡沒有神:漁工、爸爸桑和那些女人》作者。是一名資深攝影記者,退休後跑到高雄當遠洋漁船的顧船工,自稱職業攝影黑手。4年來每天24小時和來自各國的漁工混在一起,親身體會一般人無緣接觸的生活,用鏡頭捕捉他們在海上拼搏的人生。以最長時間的相處,拍攝出漁工們最真實的樣貌。本文出自《這裡沒有神:漁工、爸爸桑和那些女人》,經時報出版社授權刊登。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。