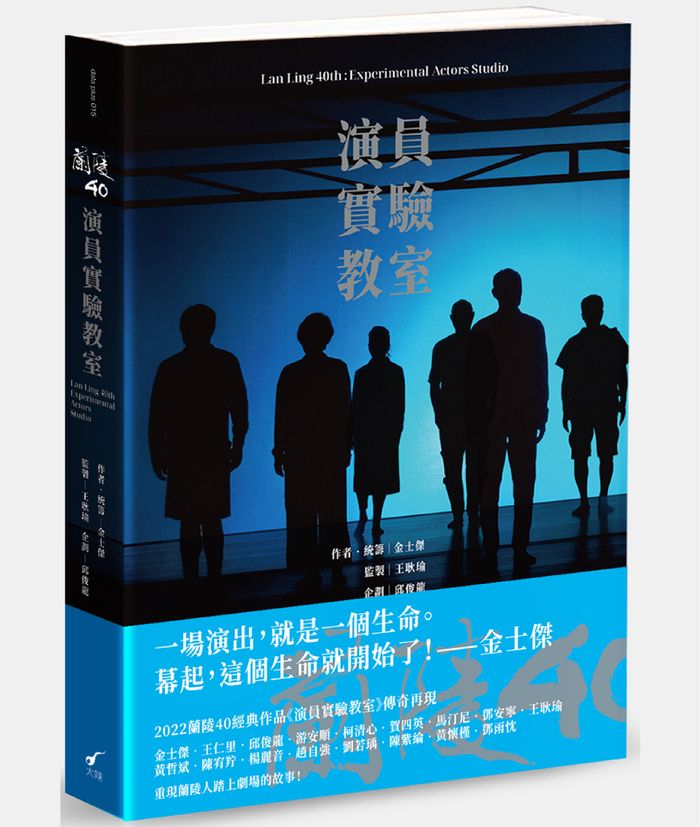

精選書摘

本文為《蘭陵40:演員實驗教室》部分章節書摘,經大辣文化授權刊登,文章標題、小標經《報導者》編輯改寫。

台灣第一個業餘的實驗劇團「蘭陵劇坊」,1980年成立,是台灣小劇場運動的主要推動者,曾推出《荷珠新配》、《貓的天堂》等多部經典作品,它代表的不只是台灣劇場運動歷史,更是台灣這40年的文化發展軌跡。

蘭陵劇坊本身就是個作品,一群生活在1980年代台灣的年輕人,企圖在西方的戲劇形式與中國的表演藝術衝擊下,找尋一條自己的道路。蘭陵劇坊培育眾多戲劇人才,例如金士傑、劉若瑀、李國修、李立群、顧寶明、馬汀尼、卓明、杜可風、楊麗音、趙自強、游安順、李永豐等人,忽忽40年過去,這群人已過了人生折返點,有些繼續著演員的身分、有人去教表演、有人去拍電影、有人做出版、有人畫畫──大家在人生的舞台上,各自精彩、各自有趣。

雖然早在1991年蘭陵劇坊形式上就已經解散了,但是每10年大家都會相聚重演舊作。2018年5月,為了即將到來的40歲生日,召集14位老團員以每個人的生命經驗為基底,演出曾於1983年首演的《演員實驗教室》。透過導演金士傑的提問:「和戲劇的初戀故事?/為什麼你是現在的你?你喜歡嗎?不喜歡嗎?你愛什麼?怕什麼?最難為情?惹你失眠的/一個謊言、一個背德、一個圓滿、一個高潮/一個有關健康/靈魂的問題/一個和劇場有關的小故事/我與性感的關係/我與偉大/死亡最靠近的一次?/我與憂鬱/最痛/最快樂的一天/最難忘的一張臉/最喜歡的一堂課?」演員們回顧自身,提供故事,在舞台上幻化出歲月的體悟。

1951年出生於台灣屏東縣東港鎮共和新村。劇場人與友人稱呼他「金寶」,後輩一般則尊稱「金老師」。屏東農專畜牧科畢業,曾任倉庫管理員、地毯搬工、電影助理導演,基督教藝術團契擔任演員,耕莘實驗劇團後改名蘭陵劇坊,擔任召集人、團長,亦身兼編劇導演和演員,另涉足影、視、廣告、配音,曾獲傅爾布萊特藝術家獎金赴美研習,著有《金士傑劇本三冊:荷珠新配、懸絲人、今生今世、家家酒、明天我們空中再見、螢火、永遠的微笑》。

先說說別人。

「你老家我去過ㄋㄟ,那裡的水果很好吃!」 「 妳前男友我有印象,很帥對吧?」 「 所以跟我一樣,你一輩子都沒打過架!?」

⋯⋯左一句右一句,彷彿並肩躺在沙發上聊天,語速音調之平易,天要下雨下吧、娘要嫁人嫁吧!這招打開了說故事大門,不設防的敘述者有了舞台和聽眾,陳年往事原就難以歸類,理還亂,但亂就亂吧,看他們生動的述說著那些無須釐清的歷史記憶,教室裡有一股暖流竄動著,吳靜吉悄然退身,我趁勝追擊,抓題進攻──素材的寬度和深度都有了進展,我們一步一步地靠近舞台了。

想想40年來,剛才教室裡的畫面多時上演,我總玩重,千斤頂;他總寬容,繞指柔。我撞牆,一頭包,他開門,「放輕鬆」。不假,我們的老師,Dr. 吳。

後來都演完了, 才聽麗音說,「他半夜三更還在用電話跟樂手說了說好久,拚命解釋每一 段音樂怎麼怎麼⋯⋯」而那幾次嘀嘀哆哆之後,大概局面搞定,再沒見懷 恩現身。慶功宴那晚打個電話向他致謝,他沒想客套,我也短話作結。說起來,這樣的小故事有點像武俠小說裡的。每場演出,當演員踩著音樂上場,燈光下多樣的人生,迷幻的音符貼身緊擁,專屬你的量身打造的樂曲,飛舞在整個夜晚的舞台上。

還有許多暖心的天使在這次演出前後悄然露面,不一一述說。

一群歐吉桑和歐巴桑的戲,其中有幾個這輩子沒在舞台上開過口。耗時9個月,連構思、丟問題給大家暖身,算算都已跨年。而演出僅2天,後來追加1天。一向擅於精打細算的北京經紀人也問,「你要空出這麼長的時間,為的是啥?」我正無語。「⋯⋯就是想作點自己也不懂的事?!」我回以大笑,水乳交融。另外還有14個癡人陪我一塊兒玩,除了大把的時間和心血,有的連自己的孩子也被徵召。

「視演出為一場聖戰!」 「 一場演出就是一個生命,幕啟,這生命就開始了。」

「貧窮劇場的赤裸是最終極的舞台。」 「 最大的舞台在哪裡?就在我們自己身上。」

這樣的信念彷彿從上個年代遙遙傳遞,今夕何夕,走一趟「教室」吧!最後的巡禮,每一步踩下去都滿滿的溫度。 張小燕在電話那頭興奮不已,「我好喜歡好喜歡他們都光著腳!」 憑這句,我已值回票價。

最尾,得說「蘭陵」在我看是什麼呢?是個光屁股的小孩兒,太陽底下海邊沙灘手舞足蹈,無法世故、無以正經。劇場是個沒得遮掩的天體營。

小時立志新聞,長大貪戀戲劇,除了在蘭陵演過戲,一生輾轉報紙、雜誌、數位媒體,後因照料小孩,發懶不想上班。曾任報社記者、編輯、新聞網站主管、電影雜誌總編輯。目前為家庭主夫,特約專欄作者。撰寫媒體與科技主題,曾獲金鼎獎專欄寫作獎、亞洲卓越新聞獎評論首獎。著有《新聞不死,只是很喘》。

1987年,升大三暑假,我家遭祝融付之一炬,倉皇搬遷。新家空空如也, 當時又無手機網路,只好每天翻爛報紙,意外讀到蘭陵表演訓練班招考學員,於是誤打誤撞,像小偷一樣溜進劇場世界。演完《明天我們空中再見》的烏龜,畢業、服役,加入新鮮人大軍,隨後在媒體圈流浪,當過雜誌總編輯、社會記者、政治版編輯、新聞網站主管。戲劇變成一場恍惚青春夢,自己變成一名業餘觀眾,平日陪小孩亂看電影,從卓別林、周星馳到《復仇者聯盟》,時空跨度一百年,唯獨早已忘了演戲滋味。直到蘭陵四十,像是遙遠鼓聲,再次被徵召上舞台。

《演員實驗教室》裡,我一樣演烏龜,但這回,角色不再是街頭混混,而是自己的童年與青春期,口吃、害羞、懼怕陌生人,總是躲在硬殼裡。直到掉進蘭陵的長安東路地窖,我在暖身按摩、發聲練習與肢體訓練裡,漸漸理解安置慌張,漸漸懂得調度情緒,最後,甚至在戲劇裡,遇見自己尋覓半生的伴侶。

你可以說,這是一個勵志極短篇,也是一個芭樂愛情故事。但其實,我想說的是怯懦、寂寞,與生命的坑坑疤疤。一開始,吳靜吉老師與金寶帶著大家丟故事,過程像是集體心理治療,迫使我們逼視自己:「你為何是今天的你」、「與戲劇的關係」、「對死亡的恐懼」,這些直球對決般的質問,不斷鞭笞我的記憶。很快地,我決定講述自己的童年,為何迷上戲劇,為何報考蘭陵。追根究柢,我想解開自身的生命處境,亦即因為口吃,逃避與陌生人交談,因而活成一隻甲殼類動物。

所以,我的劇本以「口吃」為軸線,拉進中學的體罰惡夢、兩度重考的灰暗記憶、大學時的孤僻疏離,這一切,反襯我為何走進戲劇世界。我乾涸無趣的高中生涯裡,最大樂趣是一個人拖著書包翹課看電影,在兩片聯映不清場的二輪戲院磨耗光陰,在無需開口的黑暗空間感到安心。這一切,也反襯我為何進入蘭陵,反襯舞台表演如何餵養幼稚敏感的心靈。最終,我帶著戲劇的人生滋潤,長成一名稍微勇敢的普通人,儘管大多平庸,偶爾俗氣,但至少,蘭陵給我全副裝備,足以面對成人世界。

然而,《演員實驗教室》的烏龜回歸我的生命經歷,我僵直笨拙如故,但已無法靠著虛構劇情,偷渡柔軟元素。於是,導演必須想盡辦法,既讓我的角色得以成立,又讓情節足夠生動,且不讓我的生硬乏味,破壞全劇節奏。所以,導演絞盡腦汁,希望我的橋段增加層次感,尤其最後擔任社會記者時,創造前後三拍的表演落差。我的難處是,既不能過度誇大,變成金凱瑞式的皮肉喜劇;又必須創造明顯對比,讓3句台詞在快節奏走位裡,轉瞬變臉。對於30年不曾接觸表演的我,這是極大挑戰,於是,我不斷卡關,明明演的是自己,到頭來,經常懷疑人生。直到現在,我還在摸索其中分寸。

我想,這正是戲劇表演艱難且偉大之處,台詞、走位、情緒、表情、肢體、語氣,必須渾然天成,恰如其分,又必須整體調和,在劇情脈絡中創造深度,推動進展。30年前,我是一名戲劇的菜鳥學徒;30年後,依然如此。

如果問我,蘭陵就是一張時代的臉吧。

1980 年代,政治戒嚴、社會保守氣氛下,長期壓抑的台灣民間,一直有種苦悶、尋求爆發出口的動能。戲劇如此,舞蹈如此,電影如此,音樂如此,新聞媒體也如此,藉由文化、藝術與傳播,各自探索台灣的時代認同。我認識的蘭陵,一直有種實驗性,也有種叛逆感;我認識的蘭陵人,差不多也是。他們來自各個角落、各種職業,懷抱各種願念、各種想望。法警、 廣播人、大學生、上班族,每週幾個晚上,鑽進這個大地窖,分別掏出一些自己,揉拌、翻攪、絞碎,再烘焙出一個名為戲劇的夢。

1990 年代初,隨著政治與社會環境劇變,那個彷彿憤怒青年的蘭陵,也被迫長大,在快速浮動的民間版圖裡,重新尋找位置。於是,與我同期的蘭陵人,有人回到播音室,有人進了電視圈,有人開了餐廳,有人下鄉當農夫;當然,有人始終留在舞台上,也有人轉到幕後架燈光。由此角度來看,蘭陵就像一幅馬賽克拼圖,拼起一個特定時空的臉譜。而我,何其幸運,曾在這特定時空裡,成為拼圖裡的小小一片。

1984年加入蘭陵劇坊,其後跨足舞台、電視、電影、廣播全方位的表演工作者。1998 年主持《水果冰淇淋》,跨性別扮演「水果奶奶」,多次獲得金鐘獎兒童節目主持人獎。致力推動兒童表演藝術,2000年成立「如果兒童劇團」,擔任團長,編導作品《雲豹森林》、《輕輕公主》、《你不知道的白雪公主》等。並榮獲台北市政府文化局台北兒童藝術節優良兒童劇本徵選(金劇獎)首獎。

編一個故事,對我來說,就是把記憶中的世界和想像中的世界融合在一起的過程。我很難相信,在一個故事中,沒有說故事的人自己的真實體驗。 把我自己所有感動、無助、憤怒、痛苦⋯⋯的人生片段打碎、重組,在想像的世界去建構出一個真實與虛幻揉合成的故事世界。

小時候聽完故事總會說:真的假的?對於主角在故事結束之後的人生,也常常要問:後來呢?他是怎麼死的?現在的我比較享受故事中間牽動我心裡感受的部分,我覺得這是故事中間最重要、也是最動人的關鍵。即使是好萊塢的商業大片,或是老人家嘴裡的鄉野奇譚,都必須要有這個部分,才能夠感動自己,也打動聽故事的人。 說起來容易,但是要選擇什麼樣的記憶片段,怎麼重組?敘述者的時間順序、立場,想把聽故事人的情感帶到什麼樣的境界?你到底想透過這個故事說什麼?揉合想像的部分,是否能夠說服聽故事的人、而不至於誇張到令人搖頭,都是困難、都是陷阱。所以聽到一個好故事,真是要感謝啊!

對我來說,導演就是一個找我去玩遊戲的人,每一個導演根據不同的劇本和製作,都會設計屬於他自己獨特的遊戲規則。我和金寶合作很多年,從最早的《家家酒》、《螢火》、《意外死亡(非常意外!)》、《永遠的微笑》、《荷珠新配》蘭陵30版,一直到最近的《演員實驗教室》蘭陵40版。

因為他是我的啟蒙導演,也是引領我進入戲劇的老師,更是這30多年來在戲劇和生活中的大哥。在他的遊戲當中,我是完全信任,而導演,卻不只是為了自己的戲運作整個遊戲,他會顧到在遊戲中的演員,因為他自己是演員,他會體諒在創作和排練的過程中,演員的心理狀態,同時,還會留有演員自己醞釀、創作的空間。在這麼體貼又有方法的導演引導下,整個創作的過程,就像是一場精采萬分、歡樂無比的Party。這就是為什麼金寶一招手要做戲,大家都迫不及待的跳進這個遊戲之中。不只是故事令人難忘,而這個過程實在是太開心了!

我參加蘭陵的時候,不到20歲。當時只是把這看作一個校外自強活動,但沒有想到,走進排練場的那一刻起,蘭陵就改變了我的人生。我現在做的所有事情,都跟蘭陵有關係。每次想到蘭陵,我想到的就是這幾十年來,那些青春、奔放、自由的臉;那些不知道未來會怎麼樣,但相信未來就在自己手上的自信;那些相信,只要給我一個空的舞台,都能夠展開人生所有的悲歡離合、愛恨情仇。

早在30年前,在蘭陵結束之後,有天深夜,我在路邊公用電話亭,趁了點酒興,打電話質問金寶:「你把我帶進了這個世界,為什麼又把他關掉?然後呢?後來呢?」

現在,我知道然後是什麼;現在,我正在趕往後來的路上。

1963 年出生,國光藝校戲劇科畢業。1982 年加入蘭陵,演出《那大師傳奇》、《貓的天堂》等。1983年陸續演出台灣新電影《兒子的大玩偶》、《戀戀風塵》、《青梅竹馬》等。參與電影、舞台劇、歌仔戲、電視演出30多年。後因李國修邀請加入屏風表演班。多次入圍金鐘獎,以《草山春暉》獲得第41屆金鐘獎戲劇節目女主角獎。以《手事業》榮獲第43屆金穗獎最佳演員獎。

其實我們不是故事的創作者。之所以叫《演員實驗教室》,那些在舞台上所呈現的點點滴滴,都是我們當初在蘭陵訓練的課程當中所發生的;我們會做「空椅子」之類的,另外還有很多引發個人講述自己生命故事的活動,所以我只是故事的提供者。

1983年跟我一起排練、一起剪輯這故事的是卓明。我提供的故事,除了我跟我爸爸以及家人的關係之外,還有一些是我那時期去電視台,我跟化妝師和我同學發生的故事。

2018年再拿來重演的時候,我又把1983年之後發生的事情,再把它接上去,然後由導演金寶決定,什麼事件適合與否。

我們後來在大陸巡演了一次又一次,每一次中間都會隔一段日子。生命中很多事情也還在發生、還在長⋯⋯你也同時一直在檢視這些事情,慢慢在適應跟調整,試圖和過去的你,找到一個最舒服的姿勢相處。

記得我在台北國家劇院演出的時候,我延續著我當年初登場時的狀態。我是用一個小女生、一個憤怒的小女生的狀態,在演出這個角色。但是後來在巡迴的過程當中,我發現每個人都不一樣,每個人的角色都有在反芻、在變化。我也覺得,我不能一直只是那個憤怒的小女生了。我開始嘗試把我現在的狀態──這個已經這麼多年後的楊麗音,在台上面對觀眾講述這故事的樣子也拿出來。後來金寶也把後面做了一些修飾調整,就更接近我現在的內心感受了。我本來還在想,明年重演時,我已經是我當初敘述的這個故事裡,我父親的年紀了。我會在真正的舞台上,用我親口的敘述告訴台下,故事結尾我被迫去參加我爸爸六十大壽的那個小女孩的情緒感受;然後再告訴觀眾, 其實我現在已經六十大壽到了。

2021年5月,我父親過世了。每個人的人生一直在改變,一直在前進,身為演員,你可以在不同的作品中,找到和自己人生相扣合之處。

蘭陵從來沒有教我們任何一個人演戲、或是教你怎麼哭、怎麼表演七情六慾!完全不是這麼一回事。它就是幫你種下去,然後你就記得自己要澆水,誰也不知道你種下去的地方,土地肥不肥沃?它會長出什麼?真的每個人的因緣不一樣。

排戲的初期,金寶花在我身上的時間很少。他覺得說,大家的劇本還在摸索未定中,妳有舊劇本做基礎,妳已經長了兩片樹葉了。所以先不管妳, 妳自己會行光合作用。剛排戲的那段時間,他得很努力的,去照顧其他的種子一起發芽。我的自行光合,則是另一個因緣的故事了。

我一直都不覺得蘭陵是一張臉耶?我覺得蘭陵是天上的雲,哈哈。比方說一個染缸,明明丟進去那麼多不同的顏色,染出來應該就是黑色, 可是不是。蘭陵的每個人就是有他自己不一樣的顏色,我覺得蘭陵像天上的雲,就是那個雲塊,或聚或散,它都有不同的樣子,光透過它投射出不同的亮度,也就呈現出不同的顏色。

我又覺得蘭陵應該算是一個苗圃吧!他給每個人一顆種子,那個種子你自己會種下去?多久會發芽?多久會開花?多久會長出你的第一片葉子?你不知道的。沒有一個人知道他那個植物的行程,每個人都不一樣,說不定那個植物不會開花,或是它長出來刺刺的也不一定!

十幾歲的時候,(我)立志一定要站在舞台上。當時間一步步走,事情一步步發生,樹葉就一片一片長出來,長了這麼多樹葉以後,就可以開一朵花嗎?誰知道。花苞就這樣冒出一點一點來,我感激地看著這些小花苞。

記得20歲出頭的時候,我還是一個很憤怒的女生,而且一直在收集憂傷,因為我覺得我在憂傷裡面可以找到養分。我會一直努力在搜尋擷取、一直努力找,很怕少了一塊拼圖,到時候我拼圖會拼不完全。我就很努力的在感覺,我要收集,我全部都要撿起來。真的,時間讓心裡頭有一些比較堅硬的東西變軟了!現在這個時期最清楚了,很多的事情,看起來不像小時候那個憤怒的女青年那麼地絕對了⋯⋯事情就是有些不一樣了。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。