精選書摘

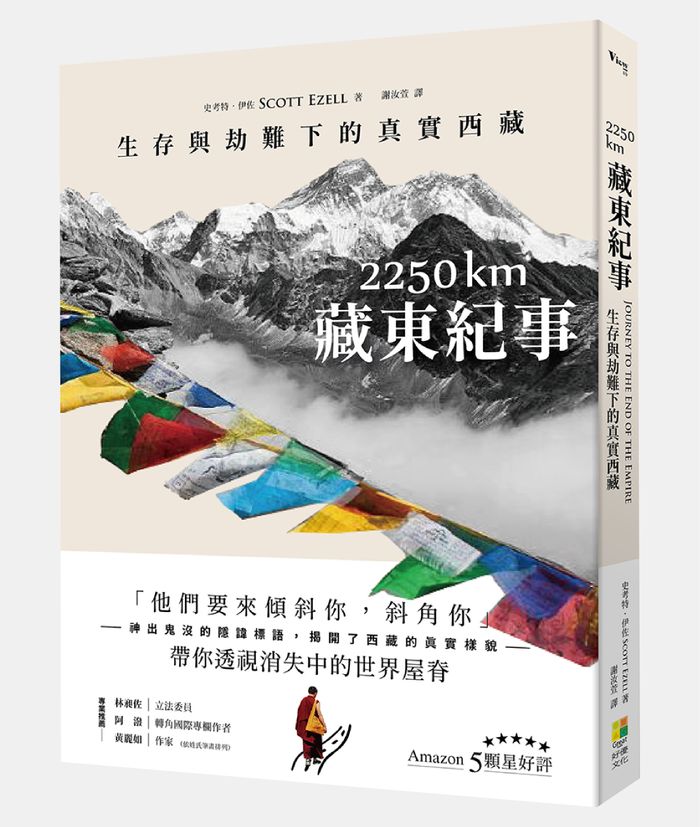

本文為《2250 km.藏東紀事:生存與劫難下的真實西藏》第14章〈玉樹〉部分書摘,經好優文化出版社授權刊登,文章標題和小標經《報導者》編輯改編。

作者史考特.伊佐(Scott Ezell)是一位美國詩人、音樂家、跨類型藝術家,曾久居亞洲並與原住民相處。1992至2004年,會說中文的他主要待在台灣,期間足跡遍布中國、印度、日本等地。2004年,他從中國西南方喜馬拉雅山的山麓丘陵起步,坐當地公車、搭便車、騎在路上買的摩托車,經過6週,走了1,900多公里後抵達可可西里,海拔5,180公尺高的一片荒野保留地;從那裡越過崑崙山脈,下山到交通薈萃的西藏格爾木市、漢人之地與新疆。

後來的15年內,他又造訪了西藏12次,「目睹了令人震驚的轉變,感覺那些打擊深入骨髓。大型水壩系統扼殺了河流,逼迫社區遷徙,山脈被耙開 ,為建設計畫提供所需的礫石,在中國邁向管制森嚴的警察國家,成為超級強權之際,整個地區也日益軍事化,並受到監控。」他意識到這段「前往帝國盡頭」的敘事之旅是一則縮影。

本文自述他來到一個因地震災情而為人所知的城鎮:玉樹。為了尋找禦寒衣物,他在和當地人的互動之間,再度體會到西藏人民的特殊自尊與智慧,也目睹了在現代國家力量下,各種文化與生態系統的消隕。

我在市場找到一間軍事用品店,買了一頂像醉醺醺的蘇俄人戴著跳舞的帽子,附假皮毛耳罩的綠色格紋呢帽。

「這是什麼毛?」我問站在上千雙解放軍軍靴中的光頭疤面男子。他的呼吸有白酒的味道。

「人造毛。」

「我知道,但如果是真的呢?」

「如果它是這個,又怎麼可能是別的?如果它是真的,又怎麼可能是假的?那它就不是本來那東西了,你這問題的邏輯在哪裡?」

「好,這樣說好了:這個人造毛打算仿造的是哪種動物的皮毛?」

「我怎麼知道蘇俄人想像中是哪種動物的皮毛?馴鹿?老鼠?貴賓狗?伏特加獵犬?反正它能保暖你的耳朵,那是一定的。還管別的做什麼?」

三層樓的市場建築是以隔成幾何形的小隔間來管理,但人性與商業逸出了界線,照亂不誤。市場大多是賣香料、藥草與自製貨品,還有我這一路上都敬而遠之的一堆堆聚酯纖維服飾。

「你一定是在尋找某樣東西。」我身邊傳來一個聲音說。

我轉頭看見一位神色平靜的高大喇嘛,他是那種高頭大馬的西藏人,胸膛寬厚結實,幾乎和我一般高,他的身體似乎是用構成這裡的丘陵山脈、廣闊高原的同樣元素構成的。他臉上掛著溫和、若有似無的微笑,眼鏡只有一邊有鏡片。

「你怎麼知道?」

「你張著嘴但兩手空空地站在市場裡。不用神諭也讀得懂你的心思。」

「我想你說對了。」

「你需要什麼?」

「我需要隔熱物。」我說

「保暖用的?」

「對,我要到北方去,到更遠、更高的寒冷地區。」

「直闖最深的寒冬。」他點點頭表示了解。

「看看周圍,大家都穿羊皮袍,但這裡卻沒有人在賣。我只能找到聚酯纖維製的薄毛衣。」

「當然要買藏袍了。這裡的人自己有羊可以取皮,再由當地女性刺繡縫紉,就有了自己的藏袍。市場上是買不到的。但有一間店會做藏袍。你必須量身訂製。我知道那地方在哪裡,可以帶你去。」

「你知道它在哪裡?」

「當然,跟我來就知道了。」

他轉身在市場的小巷弄中推推擠擠,開路前進。我們擠過一名男子身邊的人潮,他正在賣能連接電子裝置的塑膠喇叭。他展示的各式喇叭中傳出了西藏民歌、佛教講道、壯陽藥廣告的聲音。旁邊的攤子在賣手機殼,還有印著可愛女孩與粉紅色愛心、配小刀與長劍的肌肉戰士等卡通圖案的塑膠手機架。

「你的眼鏡怎麼了?」我問喇嘛。我很好奇他是否有一眼不管用,或一邊的鏡片不見,但找不到可以替換的鏡片。

「沒什麼。」說完他便不再解釋。我想如果我問的是他的木腿或機械手臂,他也會這麼回答。

我們走過拱道,來到鋪磚的市場廣場,踏門進入一間擺滿布匹、人體模特兒、縫了一半的背心與外套的店舖。一群喇嘛和女性朋友們圍繞著一名踩著縫紉機踏板的女子,大夥兒斜躺著聊天,彷彿這是社交聚會。一名年輕喇嘛在地板舖的狼皮上四仰八叉地睡著了。

他們半回了禮,踩縫紉機的女子以藏語對我說了什麼。

「她問你是不是俄羅斯人。」我的喇嘛導遊說。

「不是,」我說,「我今天才買這頂帽子,但我出生於美國。」

「她有兩個表親在美國,」喇嘛說,「在鹽湖城。」

「許多西藏難民都到那裡安家。她會說漢語嗎?」

「會,」喇嘛說。但女裁縫搖了搖頭。

「我需要一件保暖外套。我能訂製一件藏袍嗎?」

她又搖搖頭,回頭去工作。人人開始以藏語交談,我猜是討論我的需求。但那位喇嘛告訴我,「她說不能。」

「為什麼?」

「她說她不做藏袍。」

我望著四周縫了一半的衣服,其中正有我希望訂製的藏袍款式。

「這些不是妳做的嗎?」我問道。

「她說是別人做的。」

「但妳現在不就在做藏袍?」我說。

女裁縫抬頭以慈悲憐憫的表情看著我,彷彿拒絕我讓她心碎,但她別無選擇。屋裡四處散放著做到一半的藏袍,就這樣站在她的工作場域,聽她告訴我她不做藏袍,感覺很怪。我不知要做何反應。

「我該怎麼辦?」我問喇嘛。

他聳聳肩,「她說她幫不了你的忙。」他說。縫紉機繼續運轉,發出類似嚼咬著結的聲音,我們步出店舖,回到街上。

「真怪,發生了什麼事?」我問喇嘛。

「你知道,發生地震後,事情就變了。那是一段艱困的時間。」

「什麼變了?」

「死了幾千人。那可是7.1級的大地震,木屋與石屋都毀了。但這只是故事的一部分,很難解釋。也許你應該上山到那間寺廟去看看。晚點我們可以碰個面,吃點東西。你喜歡西藏菜嗎?」

午後,我跟著縱橫交錯的電線上坡,來到俯瞰城鎮的寺廟。每根電話桿都釘著一間對講機公司的圓型塑膠廣告板,板上印有一個年輕人無比吃驚的臉,附上「哇!」的字樣和公司商標。路的盡頭是一座大廣場,一面真人尺寸的告示板豎立在廣場上,打著同一間公司的廣告,列出它能以哪種不可思議的速度,透過太空衛星傳送訊息。

廣場上下都鋪著水泥,中央豎立著一座紀念解放軍的巨大紀念碑。紀念碑有稜有角,頂端傾斜,貌似一架墜毀地面的戰鬥機,尾翼指向天空,不過我想它的用意正好相反──它是要表現那架光滑的機器如何從大地升騰天際。

原本的寺廟是在14世紀興建,大地震後重建。金屬圍籬環繞著工地,碎木與裂石堆在一旁。一輛吊車將吊臂舉到這重建區上方的60公尺高。工地裡發出焊接的閃光,吊車吊起一落I型鋼,在空中搖晃。廣場外,堆土機來回行駛,柴油驅動的砂石車轉動著,工人將沙土和砂礫鏟到車上。著軍服的解放軍在廣場行軍,但無人維持治安,只有幾個轉著轉經筒的老人在來回走動,還有常見的外來工人,他們似乎只想盡快掙幾個錢放進口袋後返鄉,其他什麼也不想。

山谷另一頭,經幡裝飾著山脊,在地景上飄動著色彩與禱文,但谷底到處是建造中的排屋,藍色屋頂沿著穿入蜿蜒山谷的直線街道疊建成排。排屋全長得一模一樣──從我這個距離來看,就像大量製造的塑膠玩具。如幾何形腫瘤般的水泥建物豎立在新鎮中央,那是你根本想像不到、更不會希望落實的設計,集八角形、半梯形與細長的三角形於一身。如果西藏土屋是有機地從大地築起,保持著人地和諧,那這些水泥團塊則似乎是來自異國的怪誕建築,屬於不同的宇宙與風土、不同的世界,而非這個山水土石的世界。有些建築物鋪有格狀普通白磚,其他則漆成李子色、紫色、薰衣草色,像是要向西藏文化常見的紅褐色致意,卻因為思慮不周,畫虎不成反類犬,成了諷刺漫畫。

其中最有分量的建築物是長榮酒店,坐落在鎮中心,是一棟15層樓高的古銅色玻璃建築。因為塊體肥短、占地又廣,所以無法稱之為方尖碑。它是一塊側放的格狀空心磚,四周生人止步,剪成犛牛與藏羚形狀的漂亮花圃,反而像趕走當地人的圍籬。幾名安檢人員站在入口處,但除此之外,酒店彷若廢墟,無人進出,也沒有人在地面上工作。它是一座反綠洲,一小片位在生命之流中央的沙漠,像雙面鏡般反映著自身的目光。門口上方的掛旗打著商務套房與自助午餐的廣告,宣稱在這裡可以享受到首都的一切舒適便利。

在酒店之外,在排列緊密、形制統一得像昆蟲蛋的預製屋之外,214國道穿谷而過。我在800公里外遇見它時,它還是一條以簡單工具粗鑿成的模糊輪廓,浮出於峽谷岩壁之外,但在這裡,它已經是一條豪華順暢的公路,房車、公車、油罐車、運沙的貨車、聯結車、載滿貨物的貨櫃車呼嘯而過。高速公路以水泥柱架在有細流與土墩的地景上方,立在千變萬化的大地上,這條灰色絲帶從南方邊界出發,向西彎到更遠的西藏地區,再回頭前進東北方,最後在西寧結束,而這座有數百萬人口的城市還遠在800公里之外。我見過建造中的高速公路如何在鋤子與鐵棒的敲擊下一寸寸前進,而現在在這裡,這條混凝土與鋼筋的簡潔直線顯現出了速度,連接著城市、各省首都、商業中心、製造中樞──形成一面連接著國體、國家敘事、國家開發計畫各節點的網格,將吸盤伸向帝國最後一個角落的章魚觸手。

我的守護僧侶名叫多傑。我們在傍晚碰面後,我隨他進入市場區二樓的一間麵館。那是個充滿蠻荒西部風的地方,不過電視螢幕播的是西藏新聞頻道,不是自動鋼琴。以LED七彩呈現的布達拉宮特藝彩色唐卡在牆上貼成一排,廉價的磁帶錄音機播著哀傷的西藏民歌。我們坐在刮痕累累又凹凸不平的桌子邊,旁邊的鐵爐下是電熱盤管而非爐火。我們點了麵塊,即切成方塊而非條狀的麵團。老闆穿著紅毛衣,鼻子莊嚴地彎向左側,老闆娘的髮間別著3吋寬的大徽章,像個小帽子般窩在她頭上。他們有3個漂亮的女兒。老闆叫年約8歲的小女兒來倒茶。她聽話倒了茶後,對著我下巴的小鬍子笑了出來,指給姊姊們看,回去時還突出下巴模仿我。她可能是我見過最迷人的小東西。另一桌簇擁著一群年輕喇嘛,桌上堆滿啃到一半的骨頭、菜屑和筷子。一股溫暖愜意的親密感瀰漫四周,彷彿上門的都是或遠或近的朋友。

「你上去看過那間寺廟了嗎?」多傑問我。

「去過了。」

「它被地震震倒了。」

「我猜也是。」

「當時有很多孩子死了。學校垮下來壓死他們。那些建築物都是用劣等建材蓋的。你知道那代表什麼嗎?那代表負責預算的人買的是廉價金屬,不是鋼梁,然後把剩下的錢全吞了。於是學校垮掉,壓死了我們的孩子。幾百名孩子。當然也有成人。」我看過那些崩塌的建物與被壓死的屍體相片,他們被壓縮到同年同月同日死的同步毀滅中。孩子們的肢體不全,如天使般纖柔甜美的臉上覆著蒼白的死亡陰影,從如壓扁烙餅般的學校建物中露出手腳,父母流著淚,悲傷難抑。

「我能了解人們會因此改變。」

「不,改變人的不是那個。災難對我們來說司空見慣,那不會改變我們。被政府欺騙,或是下獄並挨餓,對我們來說也是家常便飯。不是我們選擇如此,但總之是習慣了。改變的是其他方面。」

盛在大碗中的食物冒著蒸氣端來了。我向老闆討辣椒,他叫女兒去拿,又要她拿第二碗辣椒給我們,以免不夠。即使是喝一小口湯,小女兒也一直拿辣椒來填滿我們的湯匙,然後她跑回去爬上椅背,給她母親一二三四五六七個吻,才回去讀練習簿的數學。

「地震把全鎮震得一塌糊塗。救援隊幾天後才來。路況很差,所以救濟品花了一些時間才送達。最後政府團隊也好不容易來了。幾千名軍人來這兒挖呀挖,協助拯救能拯救的人。在那之前,我們用雙手挖了好幾噸土石。連鏟子都挖壞了。

軍人來時像英雄一般。但後來他們留了下來。玉樹向來是西藏城鎮,但如今我們卻成了少數民族。政府承諾重建城鎮,也確實重建了。他們建了新公路。來的人愈來愈多。軍隊開來卡車,運來槍枝,把這座鎮重建得像一座低地城市,像首都的近郊。

他們在這裡斥資幾十億元,但卻帶外地的工人進來。本地人養不了家,從城鎮的重建工作中也找不到任何差事。

他們開始興建新的高速公路,宣稱它有多方便,能如何促進經濟。我們沒想到來這裡旅行變得容易,或更多軍人僅要一天就能來這裡,會如何改變這地方。

高速公路把土地切得零零碎碎。公路完工前,我們的生活和土地是完整的,不是切成好幾部分。數個世紀來,西藏游牧民族在草地上遷移,夏天將牲畜帶到有草的地方,冬天再回來避寒。遷徙是生活的一部分,是我們的循環與季節的一環。但現在公路像把刀,把土地切得零零碎碎。牧民們沒辦法帶牲畜穿過公路。瞪羚和藏羚群也過不去。狐狸被路殺,但駕駛們連自己撞上什麼都不知道。

以往要花好幾週或好幾個月才到得了首都,但現在只要24小時就到了。8小時就能到青海省會西寧,再從那裡搭火車。這表示只要8小時就能抵達最近的軍事要塞,獲得最近的援兵。有了公路後,我們就永遠在步槍的瞄準範圍內。那不是一種怡人的生活方式。有一把槍抵著你的後腦,這樣你很難過日子。隨便什麼雞毛蒜皮的小意外或小誤解,你就有可能一命嗚呼。好比說,如果不論你到哪兒,你的電話都能追蹤到你的行蹤,記下你說的每句話,那就算你沒做錯什麼事,也可能惹禍上身。」

一個披著灰色羊毛斗篷的男子站在展示一盤盤肉的玻璃櫃旁。角落堆著啤酒罐,絲製經幡掛在牆上髒兮兮的鐘上方。老闆拿來一碟鹽,並詢問我們還需要什麼,不過我們根本無須開口,他老早就預料並滿足了我們的需要。老闆咧嘴笑,試著用英文吐幾個字,小女兒聽了笑得前俯後仰,把練習簿拋向空中。他羞怯地笑了笑,親了一下女兒,然後走回去坐在妻子身邊。

「地震讓我們失去了很多,」多傑繼續說,「房子被震垮。但我們失去的不僅是房子。政府承諾要給每個人一棟房子。但他們先搶走土地,說要先取得土地,才能重建城鎮。然後呢,工人和軍人開始蓋房子。你在寺廟也見到他們了。那些房子都是一式一樣的水泥盒,挨擠在一起。那不是西藏的生活方式。這已經不再是西藏城鎮了。

我們再也認不得自己的家。你有房子,但那房子像監牢一樣。門沒有鎖,你可以任意來去,但你還是被囚禁了。人們沒有錢,沒有別的地方可去,這是你唯一能住的房子,但這已經不再是你的生活,不再是你的家了。這裡沒有有刺鐵絲網,沒有守衛塔,但這是一座你逃不出的監獄。

你看見那個大飯店了嗎?他們告訴我們,經濟發展後,錢就會滾滾來到鎮上,到時就有工作了。但建造工作、行政工作、管理工作卻沒有我們的份,我們只能打掃房間、刷刷馬桶。幸運的話,你可能偶爾有機會拿公事包,但飯店空無一人,只有能領薪水的低地工人在那兒。地震和重建都不再是新聞後,官員和記者就不再來了,而他們是唯一待過那間飯店的人。」

這又是一個鄉痛(solastalgia)的例子,這個詞一語道出了我們這個時代的特質:人未離家卻想家。對已經消失的家園產生鄉愁,它已在你腳下轉變成你不再認識、不再歸屬的地方。

一群人進門坐下,點了啤酒,他們說說笑笑,將菸蒂丟在地上。儘管多傑描述了那種四分五裂與失落,但我就喜愛這裡泡沫般的混亂生活,這裡的生活仍是不受禁錮、不受管控、不受制約的,一切渾然融為一體,就像讓我搭便車的那個年輕人,他不清楚自己要去拉薩做什麼,但仍滿足於等在前方的人生。我猜這麵館裡的女兒們也會日復一日地在這裡工作,不到18歲就嫁人懷孕,但我仍然喜愛他們的風格、他們的幽默感與尊嚴、他們髮辮裡的寶石、他們閃亮的衣袍緞面縫邊、他們燦爛的笑容與自告奮勇、他們不帶羞怯或心機的大笑與分享。他們是從在地文化沃土中盛開的花朵,無論多脆弱,仍繁衍至今。

我們結束用餐,一番拉扯後,多傑仍不願讓我付帳。他用藏語對老闆說了什麼,後者一口回絕了我的錢。我們起身離開時,多傑說:「你知道嗎,地震後有很多記者來,他們藉由報導我們的苦難來賺錢。嗯,我們也不怪他們。記者幫了我們,尤其是外國記者。許多外人喜歡這裡的風格、服飾。有些人⋯⋯嗯,也向當地人買藏袍。他們找不到市場買藏袍,這你也知道,所以他們只能向藏民本身買藏袍。人們是從身上脫下藏袍來賣的,然後藏袍和買家從此不相往來,不會再見。這裡的人需要錢,得盡一切力量糊口。那些人或許不了解,但他們是直接從我們身上取下我們的文化,當成紀念品帶走的。我想你了解我在說什麼。」

「是的,我懂了。」

多傑和我穿過門簾,走下樓梯到街上。他向我告別,到他要去的地方。這時有人大叫:「嘿,美國先生朋友!」我仰頭看到麵館的三姊妹排成一排揮手道別,邊叫喊邊咯咯地笑,半個身子伸出二樓窗外。她們看起來如此美麗又快樂,令我熱淚盈眶。

我走上街,兩個男孩大聲對我說扎西德勒,我伸手輕輕拍了拍他們的臉,像早上那名男子做的一樣。他們抓著我的手一起上街,然後彎腰道別,說的仍是扎西德勒。

我決定再訂一次藏袍看看。我進門時,女裁縫抬頭,臉上掛著甜美而憂傷的微笑。不知道她在地震中失去了什麼具體或不具體的人事物。

「抱歉打擾妳,但我只是想再問看看能否訂做一件藏袍。不必完全遵照傳統風格,不需要刺繡和織錦。」

「你為什麼這麼想要藏袍?」

我把她開口說漢語當成一個好徵兆。「我要去可可西里,需要保暖衣物。不是裝飾用的。」我說,雖然不能否認,我確實想用一點西藏風格來妝點自己。

「噢,那裡真的很高啊──你為什麼想到那麼遠的地方去?」

「去看荒野。我想看看那片土地和山脈,還有藏羚。我也想看看那條通往拉薩的鐵路蓋得如何。」

「那裡實在太冷了。」

「我知道!我一定要去,但我還想保命。」

她環顧四周,和朋友交談,然後轉回來對著我。

「你只需要一件普通的藏袍,所有裝飾都不要?要不要一條可以束緊的皮帶?」

「要!」

「你得自個兒去買材料,市場裡買得到。」

「我去買。」

「袖子呢?」

「袖子怎麼樣?」

「我知道,那是這裡的風格。」

「不僅如此,那是為了跳踢躂舞!這樣袖子才能像龍尾一樣在空中揮。那是傳統。當然,把手臂裹在袖子裡,也能保暖雙手。但你應該用不著及地的袖子吧?」

「稍微比指尖長一點就夠了,比較保暖。反正我不懂怎麼跳踢躂舞。」

「很難說,也許你會去學喔。你喜歡藏族女孩嗎?」

「她們是世上最美的女孩。」我真心誠意地說,她開心得笑了出來。

「好吧,來量量你的尺寸,就開始動工了。我可以在3天內做好你的藏袍。」

多傑似乎沒有其他事好做,所以他來幫我打理上路的裝備,帶我到市場攤子買羊皮和幾碼羊毛織品。3天後,女裁縫和友人在我試穿新藏袍時嘰嘰咕咕,你一言我一語地說我穿起來很帥。藏袍外層是深藍帶紫色的強韌羊毛織物,內裡是雪白的羔羊長絨毛。她在領口和袖口的獸皮和織物間,縫了一圈綠松石藍的絲邊。衣服的前襟交疊,垂到大腿處,以皮帶繫緊,這是喜馬拉雅式的和服。

「你看看,多像個西藏人。」

「我們得開始為你找個西藏妻子了。」

「但你還得先學藏語啊!」

「還要學踢躂舞。」

「穿著藏袍到可可西里是我的夢想。我要怎麼謝謝妳們?」

「回來這裡看看我們就好了,我們只要求這個。」

「我會的。」

「你明天要去哪兒?」

「曲麻萊。」

「去那兒做什麼?」

「我要繼續沿後面那條路到可可西里去。」

「那裡很遠又荒涼,空無一物:只有幾棟牧民的屋子⋯⋯和一條穿過荒野的土路。」

「而且沒有公車。」多傑說。

「我再看看,也許能發現什麼。我可能會搭便車。」

「沒人會開車去那裡⋯⋯你能讓人騎馬載你嗎?」

「再看看吧,我會想辦法的⋯⋯如果沒辦法,那很快就會回來。」

多傑在這場漫長的道別中大多不發一語,最後才說:「如果你見到達賴喇嘛,要請他賜福──當然,賜福給你自己,但也賜福給我們,還有我。」

他無法親自實現願望的這番話聽來悲傷,但他的眼神一如既往地安祥溫暖,彷彿世間一切皆適得其所。

穿著以當地羊毛縫成的藏袍,我感覺煥然一新,也更親近這個地方的土壤及山脈了。我走回鎮上時,街上的人都對我豎起大拇指,老人止步以燦爛的笑容對我說扎西德勒,然後以西藏的傳統方式伸長手臂打招呼。

當晚,我打包行李,準備搭一早的公車到曲麻萊。經過這幾天與多傑的相處、笑談、用餐、參觀市場,還有這段訂做藏袍的過程,我感覺自己擁有了一切,也像什麼都沒擁有。我只過眼前的日子,沒有要期待的未來,也沒有要懊悔的過去。前方的路開闊而充滿朝氣,但同時,我也沒有非去不可的目的地。在大地的條件中以自己的骨肉存在著,那便是一切,也是空無,萬物始終在消失,隨時都會在彈指之間、在大地的一次震動中消隕。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。