精選書摘

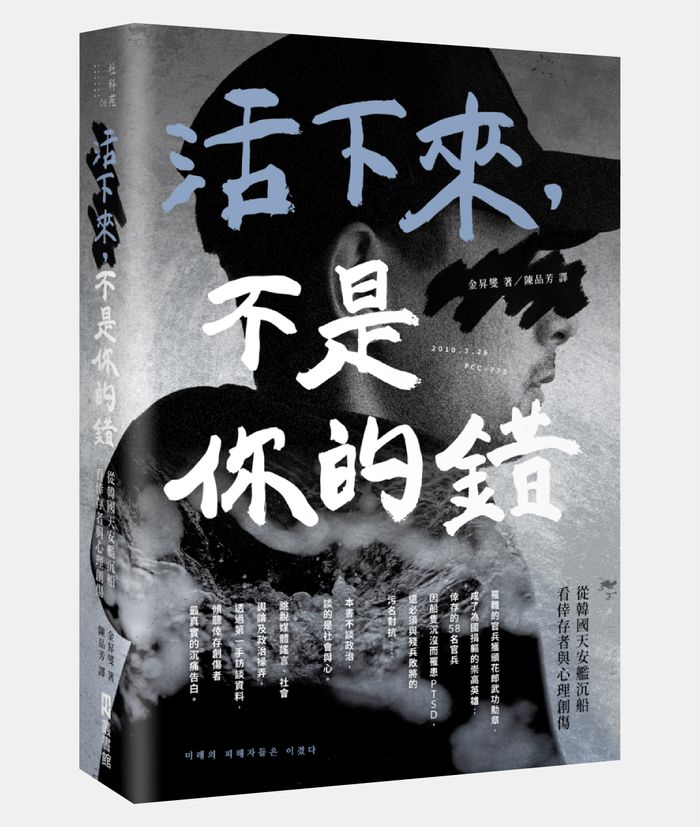

本文節選自《活下來,不是你的錯:從韓國天安艦沉船看倖存者與心理創傷》章節,由日月文化授權刊登,文章標題與呈現順序經《報導者》編輯改動。

2010年3月26日,載著韓國海軍104人的天安艦在黃海海域遭魚雷攻擊而沉沒,46人死亡,這是韓國海軍史上最嚴重的沉艦事件──天安艦沉沒事件。媒體輿論爭相報導,探討政治議題的書籍也大量出版,但⋯⋯

「剩下的」58人呢?這些倖存者後來怎麼樣了?

他們必須與殘兵敗將的汙名對抗;不只因船隻沉沒而罹患創傷後壓力症候群(PTSD),更為了獲得「衛國有功」的榮譽,展開一連串艱苦的抗爭。他們沒能跟同袍一起活下來,面對罹難的同袍及其家屬時的罪惡感;韓國社會因為他們在船隻沉沒後生還,沒有跟著一起死去而帶給他們的羞辱感;當2014年4月16日發生世越號沉沒事件後,政治操弄、媒體謠言、社會輿論將兩事件放大比較的風暴⋯⋯種種痛苦都讓倖存者對自己感到失望。

藉由本書作者金昇燮的第一線訪談,傾聽韓國天安艦官兵、世越號師生、軍中性少數者,以及其他社會受害者的沉痛告白,重新審視、反思身為社會一員的我們,該以何種態度、認知及信念來面對這些事件。

有一次我進行與世越號有關的演講,現場有人問我:「丟下孩子逃跑的船員也有創傷,是否該治療他們?」我明白隱藏在這個問題之中的憤怒多麼巨大,因此無法輕易回答。在尷尬且短暫的沉默後,我小心翼翼地開口回應。我說,我曾在監獄擔任保健醫師,遇到許多不是為了求生而犯罪,而是為傷害或殺害他人,進行縝密計畫的收容人。在他們贖罪的期間,我認為治療生病的他們是一件正確的事。這時,另外一個人舉手問道:「如果死去的孩子是您的女兒,您也會這樣回答嗎?」

這個令我不知所措的問題,讓我想起挪威的「7月22日」。2011年的那天,挪威北邊的烏托亞島,一名32歲的白人男性布雷維克(Anders Behring Breivik),對一群參加夏令營的青少年開槍掃射,造成70多人死亡。犯下這起挪威史上最凶殘案件的布雷維克,最終被判處21年有期徒刑,這是挪威對一般公民的最重刑罰。入獄後的他,利用保障監獄收容人權利的法律,得以進入奧斯陸大學就讀。他甚至還抗議在監獄遭受「非人道的待遇」,並向國家提告。槍擊案發生兩天後,時任挪威總理延斯.史托騰伯格(Jens Stoltenberg)曾說「要用更好的民主主義與更多的人道主義去面對(這起屠殺)」這句話也適用於犯案的布雷維克。

但在演講上,我無法將布雷維克的案例說出口。因為挪威的「7月22日」,與韓國的「4月16日」並不相同。面對仇恨犯罪,挪威政府宣示會帶領國家走上更好的道路以安慰國民傷痛, 韓國政府卻成了世越號慘案的共犯。我說的不只是在救助過程中無能、卸責的青瓦臺與海警。慘案發生後,警察廳情報局將遺屬與世越號慘案特別調查委員會,認定為應「鎮壓」的對象。國軍機要司令部則在慘案發生後,立即組織規模達60人的小組,審查並製造了批評遺屬的輿論。政府這樣帶頭羞辱受害者所受的痛苦,我們實在很難探討或治癒受害者所受的傷害。

而「我們」如何呢?父母為了釐清孩子死亡的真相而發起絕食抗議,有些人竟刻意來到他們面前,點披薩進行一場「暴食抗議」。我們實在不需要讓這樣極端羞辱的行為變成社會普遍的現象。可是指責他們的「我們」,面對慘案的心情,同樣也是疲憊大過於哀悼。

為何我們會有這樣的感受?原因應該很多,但我想最主要的或許是這個社會上,有許多人在受了委屈之後沒能被理解、沒能被治癒,並澈底被社會遺棄。他們有如厚實的堆積層,一再堆疊形成了如今韓國社會的地層。在《천사들은우리 옆집에산다》(暫譯:天使住在我家隔壁)一書中,鄭惠信博士提起一位因推動民主化運動而遭受嚴刑拷打,坐牢將近十年的好友。在世越號慘案發生後,她的這名友人突然開始頻繁跟朋友去 KTV、喝酒,並在推特上分享了十幾篇與自己生活有關的文章。這突如其來的改變令她擔心,於是她主動聯絡對方。對方說,過去他過得那麼痛苦,卻沒有任何人來幫助他,現在死了一些年輕的學生,就有這麼多人出來哀悼,這樣的現象令他感到可恨,所以他才有了心境上的轉變。自身遭遇的痛苦被人忽視,扭曲了他看待他人傷痛的觀點。

2018年研究天安艦倖存官兵的過程中,我也有過類似的經驗。因為船艦沉沒而失去同袍,飽受創傷之苦的鄭主憲(정주현, 音譯)下士,雖然對世越號的悲劇感到遺憾,卻也心有不甘地認為「世越號特別法已經制定,會有許多人共同分享這份痛苦」,相較之下他們要悲慘多了。對天安艦的官兵來說,他們因恪守國防義務而遭遇痛苦,這樣的處境卻被國家與社會集體忽視,這深深傷害了他們。別說是賠償,社會上甚至沒有一個人能理解咬牙苦撐過每一天的他們。因此,他們要同理世越號家屬的傷痛,並不是件容易的事。現在仔細想想,令他們感到厭倦的或許不是他人的痛苦,而是對自身痛苦視而不見的韓國社會。

有些媒體甚至會更進一步比較、貶低他們所受的痛苦。有媒體曾將世越號慘案遺屬的賠償與補償金額,拿來與延坪海戰及天安艦事件死者的賠償金額比較。這些因保家衛國而喪命的年輕人、飽受創傷折磨的倖存官兵與戰死者得到的賠償若不夠,確實應該要檢討,但批判世越號倖存者並無法解決這個問題。國家與媒體的課題,是如何不拘泥於事件的政治特性,試著找出提供受害者適當協助的方法。大多數的倖存官兵,連治療心理創傷的費用補助都沒有。他們生活得十分悲慘,同時還要面對思慮不夠周到的媒體。將兩起事件所造成的痛苦換算成金錢來比較,實在荒謬絕倫又令人慚愧。

比較政府針對兩起事件所核定的賠償金額,並辱罵世越號受害者拿了太多賠償金,就真的有助於改善天安艦倖存官兵的人生,並且恢復他們的名譽嗎?不,那只會使世越號慘案的受害者更加痛苦,使天安艦官兵的痛苦成為茶餘飯後的八卦話題。這樣的行為,只會使受害者所受的傷害成為政治鬥爭的手段,無法為他們創造出任何實際的改變。

在一個嚴厲看待他人痛苦的社會裡,遺屬必須是善良且悲慘的受害者。無論哭泣、歡笑、抗爭,還是什麼都不做,都必須遭受他人的批判。其實這些行為,早已是我們習以為常的生活方式。416世越號慘案的作家紀錄團隊,出版了一本名叫《그날이 우리의 창을 두드렸다》(暫譯:那天敲響了我們的窗)的書。其中詳實記錄了事發後5年,遺屬依然為這些批判聲所苦的實際情況。一位因慘案而失去孩子的母親,在搬家或更換新車後,必須承受他人批評自己「消費孩子的死換取財富」。有些人因為承受不了痛苦而決定出國散心,卻被人們批評是「領了賠償金到海外旅遊」(上述書籍第299頁)。

我們不能拿悲慘與否,來決定一個人是否有資格成為受害者。韓國社會在面對社會暴力時,不會去檢討加害者的行為,反而經常花更多時間關注受害者是否「真的是受害者」。每當受害者的言行偏離足以獲得他人同情的範圍,人們便不再理會他們。世越號遺屬也是在跳脫「可憐的受害者」形象,呼籲政府查明事發真相之後,開始遭受各界的批評。曾有一位國會議員說:「既然是受害者遺屬,就要有遺屬的樣子。」社會各界批評他們的作為,認為「不只有遺屬過得很辛苦,大家的生活都很苦」。

接著一位母親答道:「要是說出這個需求,明天肯定會有新聞說我們受害者家屬對國軍提出不當要求。」

後來,這些問題如膿瘡般一個個爆發。倖存學生入伍後,每到宿舍熄燈的時間,創傷都會發作,最終使他們無法繼續軍旅生涯,只能回歸社會。2016年的兵役說明會上,我們便已經預料到這件事會發生,卻沒有人說出口,最後反而對所有人造成更大的傷害。

世越號慘案向我們拋出的另一個問題,是我們應該如何記住、治癒慘案所留下的傷害。在研究中遇見的倖存學生,都異口同聲地告訴我,慘案發生初期的創傷治療計畫讓他們備受煎熬。面對這些從船上逃生、失去朋友不過一個星期的學生,有些醫生會以了解精神健康狀況的名義,要求他們做有著上百個問題的問卷。有些治療師會將至少要花好幾個月的治療計畫,硬是濃縮在4天內執行。早上先以「治療喪失的痛苦」為名,跟學生討論失去朋友的痛苦,下午則是打著「從傷痛走向希望」的名義,進行將創傷昇華的諮商療程。強迫受害者接受治療,反而會加深他們所受的傷。

而對於留在檀園高中,讓學生可以在需要時請求協助的校醫,以及陪在他們身邊,詢問他們想做什麼,但沒有催促他們給出回應,而是靜靜等待的社會團體,學生們都表示相當感激。安山地區的社工為世越號罹難者的手足建立了名為「我們一起」的陪伴空間,這也不是事先就想好的計畫,而是在陪伴當事人的過程中,為了有一個地方能等待他們主動提出需求才建立的空間。事發後,實際能對世越號受害者帶來幫助的,都是傾聽當事人的聲音,並花費長時間建立關係、累積信任後才舉辦的支援活動。

世越號慘案給我們的課題,是受到傷害的受害者與目擊悲劇的我們,日後該如何活下去,也是在詢問我們,韓國社會要如何記得這起悲劇。許多政客將世越號慘案視為交通意外,以「誓死反對設立世越號靈骨塔」的口號,試圖阻止紀念世越號的安山生命安全公園設立。這些政客希望能藉著這樣的反對,激起人們心中的貪婪與自私,以謀求自身的政治利益。世越號事件的發生, 同時也是在詢問我們要以什麼樣的態度,來面對社會上的這些人。

答案很明確。歷史可能重演,韓國社會也可能更加危險。世越號慘案不是偶發的事故。2014年4月16日的世越號慘案,就像1995年三豐百貨公司倒塌、2003年大邱地鐵火災,凸顯了韓國社會的腐敗與無能。是在經歷重大犧牲後仍無法從經驗中汲取教訓,沒有做出任何改變而導致的未來。同時,也預言了可能會發生在未來的某天,目前尚不知名的災難,而這場災難極有可能使某個正在翻閱本書的人喪命。

所以,韓國社會記得世越號慘案的方式,應該超越對受害者的憐憫,不應該只是消費悲傷與憤怒的行為。作家金愛爛在〈沉默的未來〉(出自《外面是夏天》,凱特文化,2021)中,描述了一座展出受傷之人的博物館。在這篇文章裡她寫道:「他們為了遺忘而哀悼;為了蔑視他人而吹噓;為了殺死他人而紀念。」為了記住這些事,我們必須「哀悼」;為了與慘案所帶來的傷害共存,我們必須「紀念」。這雖然痛苦,卻也是我們能以人類之姿繼續活下去的唯一途徑。

也許有些人會認為,扭曲世越號倖存學生與天安艦倖存官兵的痛苦,隨假新聞起舞的只是少數愚民,不該將這種現象擴大到整個韓國社會。可是我認為,或許用一些不堪入耳的下流言詞侮辱受害者的人真的是少數,但我們仍不能否認社會各界會選擇性同理屬於自己這一方的痛苦、選擇相信對自己這一方有利的說法。許多人認為,要跳脫特定陣營的觀點,可以採用以下兩個方法。一是接收來自不同立場的多元資訊,嘗試理解多元觀點;二是不要依賴接觸到這些資訊後直覺浮現在腦海中的想法,而是要經過充分的思考,再判斷該資訊的價值與合理性。但只要遵守這兩個原則,我們就能做出超越立場的判斷嗎?

前面我們提過,人會選擇性地頻繁接觸、深入閱讀符合自身政治立場的資訊。萬一真是如此,那麼在面對這樣極具爭議的主題時,若讓人們能以相同的機率接觸到代表雙方政治立場的資訊,是否就能解決問題?

結束一連串的閱讀後,實驗團隊詢問受試者,哪一篇論文較具說服力。結果如何?贊成死刑的學生們,對認定死刑能有效抑制犯罪的論文有較高的評價,並認為持相反論調的論文不夠具有說服力,而反對死刑的學生則給出完全相反的意見。因此,在實驗結束後,無論贊成還是反對死刑,雙方都對自己的立場更加堅定。也就是說,當自己對特定事件有固定的觀點時,人們會對支持自身觀點的資訊給出更高的評價,且會選擇性接受能強化自身立場的依據。這不僅沒有消除確認偏誤,反倒使人們的政治立場更加極端。

有些人認為,同時接收正反雙方的意見,確認偏誤卻依然沒有減輕的現象,是由於許多人並沒有深入且反覆思考這些資訊, 而是用較為隨意的態度,以自己的直覺為主要判斷標準。事實果真如此嗎?

研究團隊選出氣候變遷、槍枝管制等在政治上較為敏感的議題,希望能理解美國社會意識形態兩極化的原因。意外的是,根據資料分析結果,認知反射測試分數愈高的人,確認偏誤傾向愈嚴重,而確認偏誤則會影響意識形態的兩極化。看到對手陣營的人在政治上做出難以理解的行為時,人們普遍認為這些人對自己的行為沒有自覺,會好奇「他們是否真有在思考」。但根據這項研究結果,我們可以發現認知能力出色的人,反而更容易發生確認偏誤,並在政治立場上造成兩極化的現象。這是由於這些人雖然具有高認知能力,卻不容易將這樣的能力,用於保持開放態度來看待自身陣營所支持的論點可能有誤。他們更容易將這樣的能力用於挑選資訊,讓自身所屬的陣營在鬥爭中獲得勝利。

那麼,我們必須再度提問,我們該怎麼做呢?沒有人能明確回答這個問題。但我希望能夠提出幾件事,在各位尋找答案的過程中提供一些幫助。第一,我們必須承認,我們都無法擺脫確認偏誤與政治立場的兩極化。前面所提到的研究,透過精密設計的實驗,讓我們看見人類會依自身政治立場選擇性接收資訊,並且選擇性評價該資訊。在許多情況下,選擇的標準會由自身所屬的族群、自身所支持之政治陣營的利害關係而決定。這能讓自身所屬的團體看見自己的忠誠,也有助於我們得到周遭的支持,因此從結果來看,這是有利於個人生存的思考模式。我們都知道,提出與團體相反的意見、遠離群眾歡呼的人,難以在團體內得到掌聲。因此,確認偏誤根深蒂固地存在於潛意識中,甚至在我們沒能意識到的時候,都深深影響著我們的思考方式。

我認為,相信自己完全跳脫這種傾向、不受任何束縛的人, 其實才是最危險的。因為一個絲毫不懷疑自己的人,他們對一件事情的立場並非是一種假設,而是一種確信。他們不會因為有更合理的依據,而進一步改變自身的觀點,反而會更加堅信自己的想法,無論面對任何阻礙都不會動搖。閱讀愛德華.卡耳(Edward H. Carr)的《何謂歷史》(What is history ?)一書後,我得到了一個教訓:「在歷史中流動的不只有事件,歷史本身也存在其中。」卡耳說:

我敢肯定,比起認定自己是一個個人,並大聲抗議某種社會現象的歷史學家,能竭盡所能意識到自身狀況的歷史學家,反而更能夠克服自己所面臨的困境。這樣的人也能不以自己所處的社會與思考方式為主,而是能從本質上更客觀地去評價不同時代、不同國家的社會與思考方式。

我認同這樣的想法。因為我認為在分析並批判系統的過程中,承認自己屬於這個系統的一部分,並尋找自己在系統中能做些什麼的過程,反而能使我們做出更正確的判斷、找到更有效的問題解決方式。

前面那些研究讓我們明白,當人們認同自身屬於某個團體, 便會選擇性地同理該團體的痛苦,並會為了團體支持的立場而篩選、評價、理解資訊。雖說如此,卻也並非所有人都能以相同的標準,同理同一團體內的人所感受到的痛苦,也並不是所有人都會被相同水準的確認偏誤影響。

雖然普遍來說,人類較不能同理不同膚色的人所受的痛苦, 但並非所有人在這個實驗中都出現了相同的結果。結果的差異, 取決於人在潛意識裡對不同膚色持有者的偏見程度。雖然如今大多數人都不會主張自己是種族主義者,至少不會公開說出自己對膚色的偏見,但潛意識可不一樣。論文作者測量了受試者對不同人種的隱性種族偏見(implicit racial bias),發現潛意識中對不同膚色的偏見愈少,便有愈高的機率可以同理對方的痛苦。

許多研究者都提到,若想減少人們潛意識對其他團體的偏見,實際見面與接觸是相當重要的管道。因為在現實中與人接觸並建立關係,就能幫助人們了解,我們沒辦法只用自身所屬團體所具備的特性,去理解世上的每一個人。例如只靠宗教、膚色、性取向等部分特性,就將對方歸類為穆斯林、黑人或性少數者, 無助於我們具體理解一個擁有獨特經歷與個性的人類。

但在現實世界中與不同群體的人接觸,就一定能降低人們對非我族類的偏見嗎?並非如此。前面我們也看到,即使接觸許多不同立場的資訊,人依然會依所屬陣營的立場,選擇性接受資訊,進一步使政治立場趨於兩極化。事實上,有些現實世界中的接觸,反而會強化人們對彼此的偏見。在1954年出版,描述歧視與汙名化問題的經典作品《The Nature of Prejudice》(暫譯:偏見的本質)當中,高爾頓・威拉德・奧爾波特(Gordon Willard Allport)便批評,與他人膚淺地接觸,反而會加深人們既有的偏見。

對於什麼樣的接觸才能減少人們對其他團體的偏見,奧爾波特做了許多深入的探討。他認為要降低偏見,人與人之間的接觸必須超越表象,而且要在擁有共同目標的前提下進行高頻率的接觸。除此之外,他也提出了幾個能帶給現今韓國社會重大省思的見解。其中特別令我印象深刻的有兩點。一是相互接觸的參與者,必須處在同等的位置;二是這樣的接觸必須有政治、制度上的支持。若雙方參與者有不平等的權力關係,而政治領袖刻意忽視、甚至是助長這樣的衝突時,那麼雙方的接觸只會加深彼此的偏見。

我們不需要為了訴說一場災難造成的痛苦多麼巨大,就去貶低另一場災難帶來的痛苦。我所接觸的天安艦與世越號倖存者, 沒有任何一個人會希望自己的痛苦,被用來使另一場災難的倖存者更加難受。天安艦倖存官兵表示,雖希望更多人關注天安艦事件、了解他們所經歷的一切,卻不希望因此羞辱了世越號受害者的痛苦。

人們似乎有將世越號與天安艦塑造成敵對關係、互斥關係的傾向。我認為這兩件事有相同的本質,兩者都是在海上發生的事故,也都因為政府沒有做出適當的因應,才會導致爭議愈來愈多。我不明白為何要比較天安艦與世越號,讓雙方陣營與遺屬相互敵視。(倖存官兵E)

寫書時,我接觸過努力記住天安艦事發日期的世越號倖存學生,也接觸過在世越號事發時,特地煮綠豆粥、準備便當到現場發送的天安艦遺屬。希望各位都能記住他們的換位思考與同理心。

老實說,我真的很希望大家能對這些事件有什麼積極的作為。我甚至希望每個人都能記住這件事,因為我是遭遇這起事件的當事人,我知道事發日期、事發經過,那真的忘也忘不掉,但對其他人來說卻不是這樣。其實我們自己也記不住其他意外事件的細節,卻要求別人記住我們的遭遇,這樣似乎有點太自私了。所以我努力要記住大邱地鐵慘案跟天安艦的事發日期。我希望大家都能以各自的方式記住這些事,不要互相謾罵,只希望能這樣就好。(416 世越號慘案作者紀錄團隊,《다시 봄이 올 거예요》〔暫譯:春天將會再度降臨〕)

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。