精選書摘

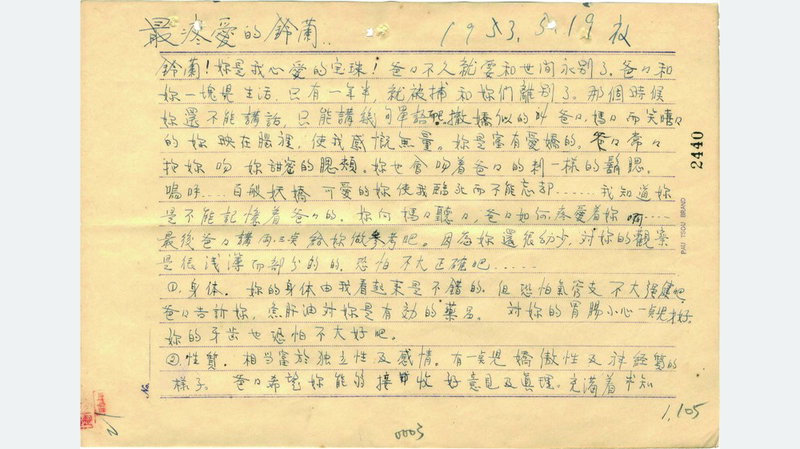

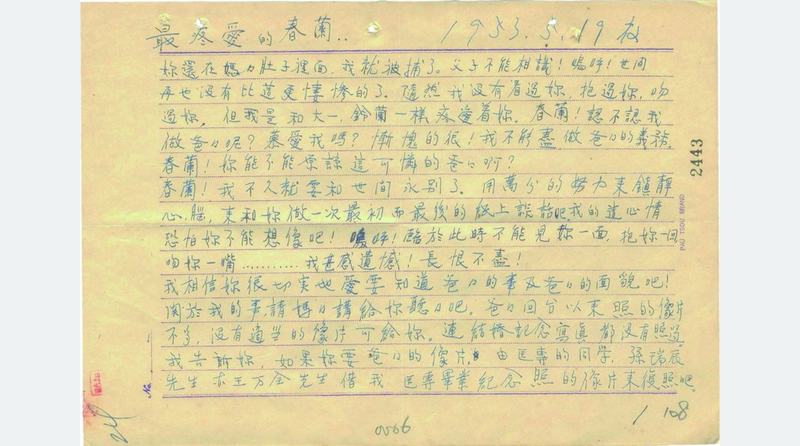

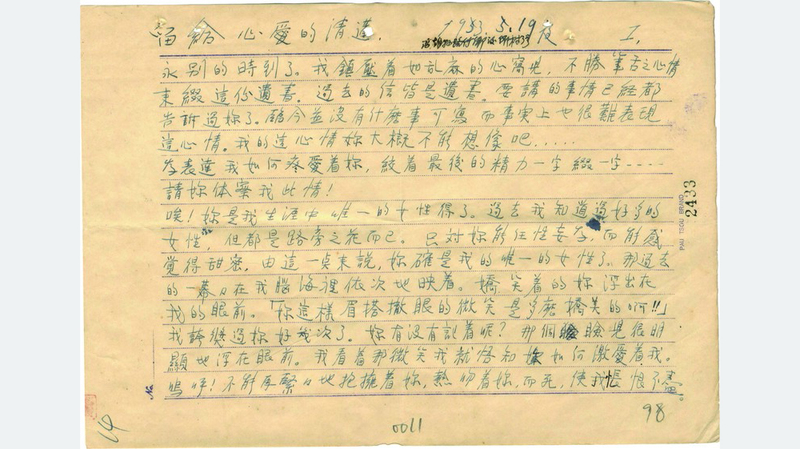

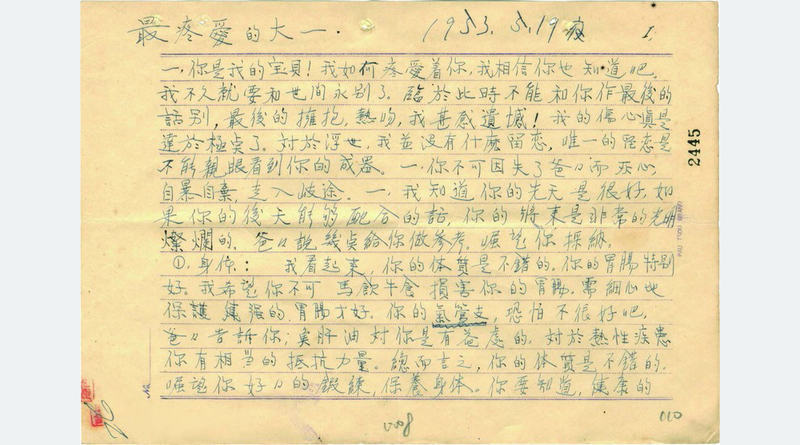

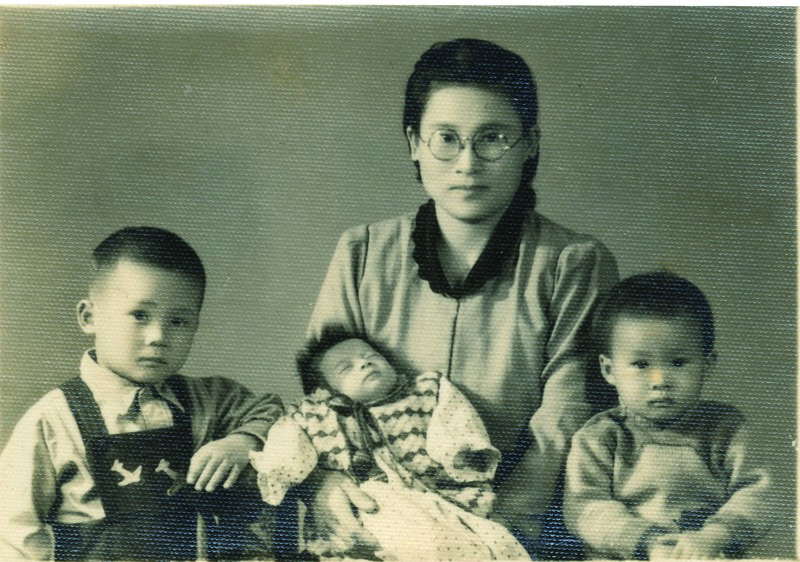

2008年,白色恐怖受難者黃溫恭的孫女張旖容意外在國家檔案中發現阿公的遺書,開啟「遺書返還運動」。《春日的偶遇:白色恐怖、我的阿公黃溫恭與家族記憶追尋》,便是她回到阿公生前最後行醫與被捕處──屏東縣春日鄉,開始費時數年所寫的家族史追尋記。

自幼時起,張旖容的心裡始終有個困惑:為什麼在母親眼中學歷等同一切?她寫下:「我沒有辦法太靠近媽媽,太靠近是會受傷的。」長期與母親關係的緊張、矛盾、彆扭,在追尋家族記憶的過程中,獲得了一絲緩解。對於連母親也沒看過的阿公,張旖容也逐步建立起認知:黃溫恭的確對時局不滿,而有改造社會的抱負,進而加入地下黨,「縱然如此,他們的審判仍須受到檢視」──原被判刑15年的黃溫恭,在蔣介石大筆一揮下改為死刑,16天後命喪刑場,葬於六張犁公墓。

她開始認識,母親因為作為「黃溫恭的女兒」,被迫放棄出國留學的夢想;阿嬤楊清蓮晚年失智後,逢人便問自己的身分證在哪,母親只好複製幾十張備用,阿嬤一問,就給她一張⋯⋯。

在自己的學術專業生物學研究中,張旖容更體認到遺傳的複雜性。壓力和創傷不只影響下一代,也會藉由代間遺傳,影響孫輩。作為白色恐怖受難者的第三代,從遺傳解釋與創傷書寫中,似乎找到長久以來面對困惑的安身方式。本文為《春日的偶遇》部分章節書摘,經春山出版授權刊登,文章標題與內文小標經《報導者》編輯所改寫。

對我來說,行動比梳理情緒容易,想做什麼,決定了就去做。但是面對自己的情緒,又是另一回事。

我還記得十多年前剛申請到遺書,帶著一群做相關訪談的朋友們南下高雄住在我家時,爸爸不是很能理解我們在做什麼。事實上,當時我自己也不清楚。但多年來爸爸總是支持我,讓我做想做的事。訪談是困難的,一來,我不一定知道該怎麼問、問什麼。二來,我需要去當那個安慰別人不要哭的角色,偏偏這點,我做得很差。

對於別人的情感,我最常有的反應就是手足無措。我不知道該怎麼辦、能怎麼辦。

我不是一個很能感應別人情緒的人,這麼多年下來,我採取的策略就是「陳述事實」。假裝在講別人的事,讓這些事情「看起來」與我無關(當然不可能無關,怎麼可能)。不過作為一種生存策略,這讓我能繼續往前走。我是個行動者,但我不是個好的情緒接收者或傳達者。所有的感覺、情緒,我以自己的方式化為一次次的行動。

幾位長年研究、大量接觸受難者和家屬的朋友,都在不同的時間點和我提過,我在政治受難者家屬裡是相當特殊的存在。我展開行動、挖掘真相、書寫部落格,在心裡還沒反應過來有什麼情緒之前,身體和腦袋已經先動起來。並且,我自己動手,不要求他人代我尋訪。我向傳凱請教如何訪談、如何找資料、如何擬定問題,我自己來!傳凱說有些家屬會希望他去代為調查和訪問,但傳凱的研究主軸在1950年代的地下黨,而我想知道的則是阿公所有的生命歷程,不只是他加入地下黨的部分。我們想瞭解的有共同之處,但也有無交集之處。

自從知道阿公曾葬在六張犁公墓之後,我多次造訪六張犁與馬場町。有時什麼都不做,就是到那裡待著,或特意買包菸去。我平時不抽菸,但我知道阿公的嗜好是抽菸,即使我從來就抽不完一整包,我還是會想在那樣的環境下替自己、替他點根菸。去想像他在生命的終點,在想些什麼?覺知到了什麼?去想像如果他仍在,會不會喜歡我的陪伴?或者,是我在想像有他的陪伴?

也有幾次刻意為之的行動,像是拍婚紗。第一次有在六張犁拍婚紗的念頭是2010年,交往對象也贊同我的想法,但這次的論及婚嫁並未開花結果。從決定要結婚那一刻開始,我們爭吵加劇,那些以前還可以睜隻眼閉隻眼的衝突全浮上水面,我開始自我懷疑,難道要這樣忍耐下半輩子?最終我選擇出國讀博士,而不是和他走入婚姻。

出國第三年,我和現在的伴侶於網上相識,見面後相戀。5個月後,我向他求婚,順利抱得美人歸,隔年夏天我們回台拍婚紗。關於阿公的事情,我一直有寫部落格記錄,交往初期伴侶就默默地看過我的英文版部落格。儘管在婚前穿婚紗拍照並非他的文化習俗,他們重視的是「first look」,新娘的婚紗對於未婚夫來說是最高機密,新郎在婚禮上才會第一次見到穿婚紗的新娘。不過對於我想做的事情,伴侶總是全力支持與配合。

六張犁除了埋葬當年極樂殯儀館送來槍決後無人認領屍體外,也有一般公墓和自成一區的回教墓地。隨著墓碑被發現的時間不同,劃分為戒嚴時期政治受難者第一、第二、第三墓區。當時大略按照槍決時間依次下葬,時間序上,第三墓區最早、再來是第二墓區、接著是第一墓區。在第一墓區可以找到槍決日期在阿公前後的其餘亡者墓碑,由此推測當年阿公應是埋骨於第一墓區,數年後才由家人撿骨領回,並依習俗打斷墓碑。

2014年,拍攝婚紗當天是中元節隔日,8月酷暑,六張犁四處可見前一天祭拜的痕跡,地上散落著已成灰燼或部分未燒化的紙錢、燃過的鞭炮紙屑、新除雜草露出黃土的墳頭、點香的餘燼和燒完的香。伴侶頂著38度高溫,穿著全套燕尾服陪我拍攝整天。我自己則是熱到妝都花了,還被蚊子大軍攻擊,六張犁的蚊子極度凶狠,雖然事前已噴滿防蚊液,但效果有限。

傳凱當天幫忙準備祭品,和另外兩位朋友玥杉和虹靈一起在墓區入口處做簡單的祭拜,告知來意後才開始進行拍攝。祭拜時我想像著阿公和他的同伴們,默唸:

「我要結婚了,雖然祢們早已離開,但我還是希望能和祢們一起分享我的人生大事,我沒有忘記也不會忘記祢們。」

拍攝過程中,除了百合與向日葵組成的捧花之外,我還另外準備50枝白玫瑰,在阿公曾經埋骨的第一墓區挨次放下祭弔。時隔一甲子,我們不願遺忘、我們重新記憶當年。

結束六張犁的拍攝後,我們又到當年的刑場──現在的馬場町紀念公園拍攝。除了一座土丘、一個紀念碑說明由來以外,公園已經沒有太多過往的痕跡,而是成為周邊居民騎腳踏車、散步、放風箏的河濱公園。我們在「馬場町紀念公園」這幾個題字正下方,拍下相當具有宣示性的一張照片。我知道這裡是曾經的刑場,我人生的重要日子,我選擇到此處拍照,以誌不忘。

婚後兩年在台北補辦的婚禮,我選擇在景美人權園區(今國家人權博物館),簡單準備一個下午茶會,和刻有阿公名字的紀念碑合照,也邀請一些和我相熟的政治受難者長輩一起參與。到場祝福我們的有陳新吉前輩,還有大力協助我租借場地的蔡寬裕前輩。

蔡焜霖前輩為我們致詞,祝我們喜上加喜。蔡伯伯在我出國念書前邀了一桌替我送行,他總是稱呼我為「戰友」,這稱號我受不起,但真的很謝謝他願意如此相待。與蔡伯伯相識十多年,他總是風度翩翩又細膩體貼,是非常溫柔的老派紳士。和蔡伯伯相交的這些日子,我總是以他為典範,想像阿公活下來的樣子。2023年9月,蔡伯伯也化作千風離開我們了。和這些長輩相識的這些年來,總是一場又一場的離別。每次接到長輩過世的消息,我總是會想,我們是不是開始得太晚了?

當年在六張犁和馬場町拍攝的婚紗也做成相本一併展示在茶會現場。這些屬於我個人的場合,我自行決定想怎麼做。去六張犁和馬場町拍照是先斬後奏,事先沒有和媽媽商量,事後媽媽也沒有說什麼。高雄歸寧宴客請的是爸爸媽媽的親友,那才是他們嫁女兒的主場,完全照他們的規畫,我只負責出席,換來台北場可以照我的意思,簡單邀請朋友們來見面聊天。

透過這些行動我想說的是:我不曾遺忘,也拒絕被遺忘。結婚成家的人生新階段,我選擇和當年阿公的同伴們,一同分享我的人生決定。即使陰陽兩隔,我相信阿公和他的朋友們會知道我的心意。

成為「不同意見者」並不容易,那感覺像是傷口未癒,卻被迫要上戰場去面對那些「傷口真的存在嗎?」的質疑。

在我還沒開始調查阿公的生平之前,就會去二二八相關紀念活動。記得有次是2005年二二八前夕,紀錄片《我們為什麼不歌唱》放映,映後與談人是當年尚未從政、研究轉型正義和漢娜.鄂蘭(Hannah Arendt)的江宜樺教授。當時他主張「和解」和「放下」,而不是追究真相。我立即舉手發言以自身例子反駁說,除了寄到家裡的「補償通知書」以外,我一無所知,何來和解?與誰和解?如何放下?當下他並未回答我的問題。幾年後他從政,在媒體上看見他的爭議發言,以及他的學生公開焚燒他的著作抗議,我也絲毫不覺奇怪了。

另一次是2012年,距我找到阿公的遺書已經過了4年。同樣是二二八紀念放映座談會,放映的是《牽阮的手》。

映後座談有位先生舉手發言:

「以前二二八座談會,我有講過事情發展當時的背景,台灣當初沒人受傷,是解放出來,國軍剛剛來,不穩定。⋯⋯難道說國民黨以前做錯的事情要一分一毛地賠嗎?不是這樣,過去就過去了,以後我們希望台灣這塊土地上能夠民主,對吧?自由,對吧?⋯⋯我希望我們不追究國民黨以前怎麼樣,那都過去了,我們要往前看⋯⋯」

我憤怒的情緒湧上心頭,也舉手發言:

「我一個好朋友她爺爺在白色恐怖1950年代被槍決,昨天她才告訴我,她要在後天,也就是二二八當天,在台北市二二八公園跟政府領回她爺爺當初寫的兩大頁遺書。距離她爺爺寫下這些遺書,總共70年⋯⋯我發現遺書,離我阿公槍決58年又2個月,但那時候國家檔案局還不還給我們遺書。它只給我影印本,它說我們把檔案保存得很好,這是國家檔案,所以沒有法源歸還。後來我們跟民間真相與和解促進會合作開了幾次記者會,他們也去立法院爭取,直到2011年,去年7月15日解嚴紀念日,才把遺書的正本還給我們家。之後馬英九下令清查,還有多少像我們家這樣的例子?還有多少遺書存在國家檔案?也才有後天去還我朋友遺書的事情。事情不是過去了就過去了!事情你還是要去努力才會有結果,就像我從發現遺書到拿回來,中間又隔了大概2年多的時間。另外一件事就是,我覺得今天在這裡沒有人有立場去要求原諒或遺忘。我們都還沒記住,有什麼好遺忘的?如果以我身為家屬的立場,我願意原諒,那也是我主動的事情,但是沒有人有這個權力來要求我去原諒!」

說完這些話,全場安靜了三秒鐘,之後給我掌聲。我整個人胸口緊繃、心跳加快,快要喘不過氣。

公開發言中,難度最高的要屬以上情形,在無法事先準備的情況下對他人的發言提出不同意見。

社會對過往的傷痛並沒有共識,光是面對「創傷的存在」本身,就足以引來否認和攻擊。如果要說傷痛,最痛苦的應該是這個部分。從打算回應開始,我心跳加速、血壓上升,講完更是瞬間無力、原地石化,好一陣子才能恢復。

但我會因此沉默嗎?不會!我始終相信言語、文字是有力量的,多一個人聽見、看見,就多一點鬆動過去的可能性。即使對我來說,為了「肯認傷痛」而戰,本身就是一種對情緒的拉扯。

排定好的公開演講或分享,可以事先準備,在這種情況下,我會以投影片講述事件經過,不論是遺書的發現或是我所知的阿公生平,我都能分享經歷和過程。但無論是公開或私下,我無法仔細描述自己的感受,書寫已經是一個最能逼近我面對這些情緒的狀態了,儘管文字依舊有其局限。

從發現遺書開始,我陸陸續續接受過一些採訪,包括2008年底《自由時報》首次報導遺書的發現,以及2011年7月15日解嚴紀念日當天遺書歸還給家屬,都有多家媒體報導。另外我也參與相關紀錄片,包含洪隆邦導演《綠島的一天》、陳慧齡導演《給阿媽的一封信》,以及再拒劇團《逝言書》的聲音演出等,透過這些作品和自己的部落格,我開始有自己的聲音去說自己的故事。這些參與所營造出的環境也是相對平穩的,不需要去面對「創傷是否存在」的質疑,敘述的難度會降低一些。

這一路走來尋找阿公身影,並不是所有的嘗試都有結果,但如果不走出這一步,我又怎麼會知道有或沒有結果呢?

我並不是想著會得到些什麼才去行動,而是先做了再說。即便沒有成果,我也沒有損失。世上本沒有路,走的人多了,也變成了路。我的信念是:不容青史盡成灰!青春當然是喚不回,人死也不能復生。至少我盡力而為,讓更多人能聽到阿公的故事,讓這件事情有意義。

從一開始我就不知道尋找阿公這件事會帶我到哪裡,最糟的狀況就是回歸一無所知的原點。就算我的這些努力一無所獲,也不會讓情況更差,不是嗎?盡力而為,我問心無愧。我無法改變過去,但我相信努力可以影響未來。

而這一路走來,我得到了很多。很多時候讓我相信有天意,我發願、我行動、我接受找到的和沒有成果的,繼續走下去。我有時暫停,但從未放棄。理解,要在知道這些事情發生過的前提來談,才有意義,無知的狀態下是無法去談理解的。我這麼努力要「說出來」的原因也是如此,不曾聽聞的事情是無法理解或同理的。

對於阿公,我的感覺是複雜的,甚至矛盾的。這不是一個清楚的圖像,而是各種各樣的片段交互作用,我、媽媽、阿媽、阿姨、舅舅們都在其中,各有各的位置和想法。

最近讀葉揚《我所受的傷》:「至親離開,自己的一部分也跟著他走了。」他說的是失去。而我,卻是「學習失去」。那件事,是暗底的伏流,從不出水面甚至看不見,卻影響家中所有成員,一代過一代,至今如是。

甚至,影響太大、太深,以至於我們難以指認。

這空缺不被允許言說數十年,時至今日,我依舊見不著全貌。失去難,學習失去亦難。

到了可以被談論的今日,我們卻早已失去談論的能力。

人走了,就是走了,無論他怎麼走的。

死亡甚至不是結束,對於活下來的人來說,困難才剛開始。這困境,是傾國之力形成的,用盡所有國家手段去壓迫那些活下來的人。從媽媽每次提到的,大學應屆畢業就申請到美國全額獎學金,然而沒有任何理由她就是無法出國,硬生生斷了她的留學夢。即使事隔多年,依舊能感受到媽媽的憤怒和不甘。阿嬤更是在她生命晚年,不斷陷入會有警察上門盤查,要找身分證的焦慮。她到阿茲海默症末期時,已經不認得我們這些家人晚輩,卻依舊每天上百次重複地問她的身分證在哪裡,害怕沒有身分證會被抓走。而那些我相熟的政治受難者前輩們,也都提到出獄後找工作困難,管區三天兩頭來騷擾他們的雇主,而不得不逼使他們不斷變換工作。另一位同為第三代的朋友,則是爺爺槍決後族人欺負他們寡母幼子,強占本該屬於他們的田產,導致父親和手足都年少失學,全家人經濟陷入困境。

這些困境,不是不看就會消失的,更不是過去了,它就是在那裡,影響一切。

我無法選擇父母,就像媽媽無法選擇她父親是誰,繼承這些並非我所願或我能選擇的。我只能選擇如何回應這份傷痛、如何與傷痛共存並生活下去。說出來,是我至今仍在掙扎,但從未放棄的一條路。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。