【閱讀現場X讀字書店】

上網,把(虛擬的)書丟進購物車,結帳,物流配送,小七取件。

人和書的關係,可以無縫接軌、冰冷順暢。

人和書的關係,也可以不止於如此。

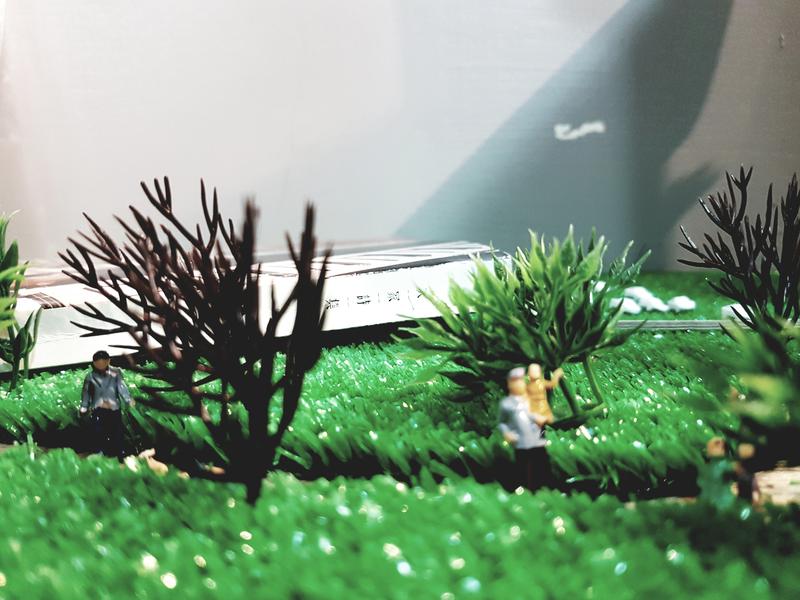

走進書店,拿起一本書,撫摸書皮,打開讀幾段,書頁翻飛間,耳邊傳來生祥樂隊的歌曲〈南風〉:「我的鑰匙變孤僻/吵著回鄉找屋/海風北上幫忙敲門/它一身酸臭」,在哀婉的嗩吶聲中,你不經意地看到架上就有一本《南風》攝影集,和許多環境議題的書放在一起。你打開,彰化大城鄉,倚著牆渺小如螻蟻的老婦,下一頁,濁水溪出海口有如猙獰異形盤據的六輕工廠。你因這沉重議題而想得出神,一隻店貓忽焉躍過,扯亂思緒的線頭,你望向櫃檯後方,店員羞澀地朝你眨眨眼,你想和他聊一本書,他卻把你引進閱讀的蹊徑:從一片葉到一棵樹,進而是一整片森林。

2016年11月起,《報導者》在每週末推出書評專欄,由閱讀現場的第一線觀察員:北中南的獨立書店輪流推薦心頭好。

人與書的關係,因為書店,有了景深與溫度,以及更多的可能。

6年前,我回桃園創辦逗點文創結社,當時我與本地的連結甚淺,幾乎是以台北視角在桃園過活。偶爾覺得羞愧,不過又有些理直氣壯,畢竟實在沒有門路去認識其他桃園藝文人士。直到某日,無意踏入一家二樓咖啡店「只是光影」,才讓我變得更「桃園」一點。

只是光影早逗點一年多成立,那時,店裡有兩位負責人徐嘉君與蔡奕勳,還有幾隻貓。嘉君喜愛寫詩,奕勳熱愛藝術策展,貓咪只愛自己。後來,我們變成了朋友,開始以出版社與咖啡店的聯盟關係互相合作,舉辦一連串的活動或展覽,其中還包含一場只有一個人參加的讀書會(我記得那一天讀的是我最愛的駱以軍作品《我愛羅》,那位讀者還是徐嘉君打電話叫來的)。

也因為他們兩個,我才有機會認識更多桃園在地的藝文工作者,甚至與幾個人合作出版了《夭夭》雜誌,期待讓美好生活在桃園這片土地上,如桃花般盛開。那段日子,是我最積極參與桃園文化事物的時期。在那之後不久,我的工作量倍增,只是光影變成偶爾才能前往之處。庸庸碌碌一段時日,當我再訪只是光影,嘉君已經離開,幾隻貓咪也不見蹤影,只剩蔡奕勳一個人留下來。

我不曾細問發生什麼事,因為我理解創業過程中會對自身靈性產生多麼巨大的磨損,讓你巴不得放棄所有,只求一勞永逸砍掉重練。也就從那時候開始,我和蔡奕勳變成了偶爾會喝個小酒的朋友。創業在我們身上留下的痕跡,只有酒精微醺時才可以變成榮耀的勳章,除此之外,多半只會帶來痛。

後來,我與朋友籌組讀字書店,在郭正偉願意擔任店長之後,我們終於找到店面,並且趕著在兩、三個月的時間,把一間書店做出來。由於我們希望書店能在開幕時,能有一組桃園藝術家的展覽,用以宣示我們想讓讀字書店變成策展空間的決心。就在我和正偉苦思邀展名單時,想到了奕勳。彼時他剛在只是光影策劃過幾檔厲害的展覽,而不久前也才與幾個朋友共同完成了以桃園東門市場拆遷抗爭過程為主題的展覽。

東門市場離我們很近,那因拆遷而引發的事件,也是我們幾個朋友吃飯聊天的話題之一。「這是我們必須爭取的展。」我告訴正偉,他立刻聯繫了奕勳,他也一口答應。

之後,我們看到的,並非當時展覽的移植,而是以先前展覽為骨幹,規劃出來的2.0版本。看著奕勳布展的工作進度,還有那一些驚人的展品,我內心帶點愧疚,覺得他太傻,為什麼會為了我們而壓榨自己,在時間壓力之下還生產出全新的策展內容。

這次的展覽加入了另一個議題:房地產文案的美好想像。

原來,在這幾年期間,蔡奕勳經常帶著相機騎著機車,穿梭在大街上,四處蒐集房地產的廣告文案,並且自費印刷,出了一本實為房地產文案大全,卻命名為《大家詩集》的諷刺書刊,作為展冊──忽然想起一件關於《大家詩集》的往事。我曾帶以筆名「behind」出版諷刺搞笑詩集《矯情》的香港詩人及其妻前往只是光影,他在店內翻閱《大家詩集》,拍案叫絕,說了一句:「應該讓香港人看看這本書。」之後便與奕勳談起香港與台灣兩地房地產文案的差異,當然,還有那詭譎難懂的房地產熱潮⋯⋯

讀字書店開幕當天,奕勳的展覽引起鄰里熱議,甚至有女孩帶著父親前來,兩者在看了展覽之後,因為價值觀不同,產生了小口角。當然,也有更多來看展的人,與我們討論起對於東門市場所抱持的歧異觀點。這對一個剛剛介入鄰里的新書店來說,是很大的收穫。

書店順利開幕,但才剛過完農曆年,逗點文創便因工作夥伴離去而只剩下我一個人。原本我便策劃了潘家欣的《失語獸》版畫展,但在人手短缺的狀況下,幾乎就要開天窗。被逼急了,我終於開口向蔡奕勳求救,他雖然忙著抵抗稍嫌冷清的生意,但依舊伸出援手,一連幾天在開店前以及下班後的時間,到書店來幫我布展,不願收取任何費用。

我還記得布展當天,他使用紅外線水平儀測試版畫在牆壁上的置放點,我看著那新奇的紅色光點在牆上游移,有時連成紅線,有時是不穩定的點狀,再看著眼前這條藝術家身影,忽然意識到了,在某個程度上,我們都是被留下來的人。

追尋夢想的路上,有些夥伴受傷了,必須在粉身碎骨之前離開,才能維持自身完整,但也有人還沒有作任何決定,什麼都還沒有說,就被留下來了。離開的人不一定殘酷,留下來的人不一定比較惜情,有時候只是誰走得比較慢,或來不及抽身罷了。

去年,我在心神耗損之下,陷入嚴重低潮。好險有許多朋友伸出援手,奕勳便是其一。如今,只是光影即將滿8週年,心神耗損的游標似乎開始輪轉,指向了他。他經常在打烊之後來到書店,皺著眉頭和我們打屁閒聊。而我和正偉,也總在每次聚餐之後,走到只是光影,與他喝一杯小酒,聽他說說未來的夢想,然後偶爾虧他幾句,3個人傻笑發愣講點垃圾話,覺得這世界也沒有想像中那麼慘。

「我就想在只是光影一直策展啊!」

「策展不會賺錢啊。你還是乖乖賣鬆餅吧,是好吃的。」

「你還不是在作出版?」

「我的確打算轉型啊,再給我一點時間好嗎!我知道創業很苦,但你要繼續開下去啦。」

「安啦,我們會陪你走下去。」

P.S.後來,我和嘉君在工作上意外相逢,聽到她在電話那頭有元氣的聲音,腦中記憶翻轉,忽然發現我們都老了好幾歲,但終於找到了讓自己舒服一點的角落。這樣很好,我真為妳開心。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。