精選書摘

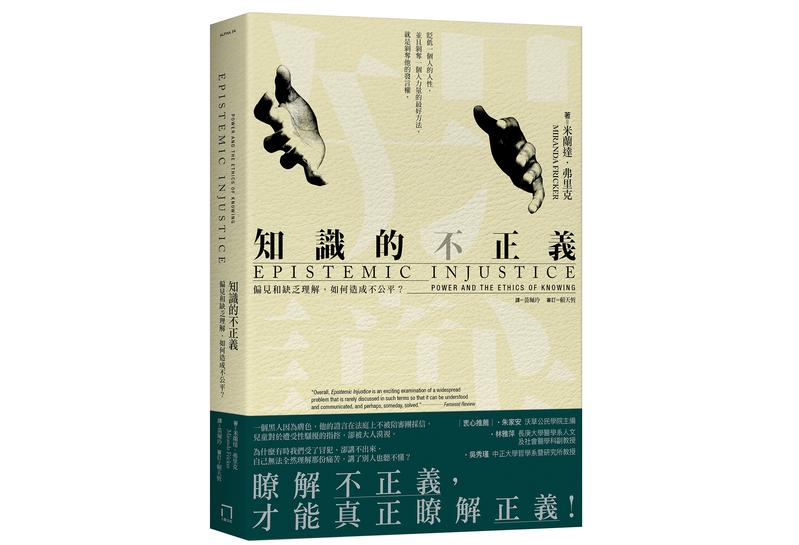

本文為《知識的不正義:偏見和缺乏理解,如何造成不公平?》部分章節書摘,經八旗文化授權刊登,文章標題經《報導者》編輯所改寫。

正義是哲學裡面最古老、最核心的主題,人們總以為只要了解正義是什麼,便能以否定的方式來理解所謂的不正義。然而,本書作者、紐約城市大學研究中心哲學教授米蘭達・弗里克(Miranda Fricker)透過揭示認知活動的倫理向度,將焦點從正義轉向了不正義,藉由不正義開展的空間,更深刻反思正義是什麼。

在不正義的範疇中,除了女性和少數群體所面臨的社會或政治不正義之外,還存在著一種獨特的認知類型的不正義,叫做「知識的不正義」。這種不正義又分成兩類:

一,證言不正義:我們常因一個人的身分,而貶低了他話語的可信度,這樣是對那人作為一個「認知者」的不尊重和傷害,更會產生不正義的後果,比方說那人無法伸冤。常見例子是兒童對於性騷擾的指控常遭大人漠視,或是警察因為你是黑人而不予採信你的證詞。在無法伸冤下,他們往往會繼續被騷擾或欺壓,因此可能懷疑自我的價值,認為自己低人一等,不值得被人所相信。

二,詮釋不正義:是指我們受了冒犯或者經歷痛苦,但因為集體詮釋資源的差距導致的認知劣勢,以致我們不屬於社會關注的團體,對相關經驗的語言甚至概念都還未形成,於是我們受苦但講不出來,講了別人也聽不懂,甚至有時自己也不太能理解。長庚大學副教授林雅萍解釋,像是過去還沒有「性騷擾」這個關鍵概念之前,社會缺乏理解及詮釋不當身體碰觸與言語騷擾的概念,受害者不知道如何解釋發生在自己身上的事,更難以向他人清楚表達與溝通其處境。

作者為這兩種知識的不正義清楚定義和命名,有助於社會各界提升理解彼此的能力,邁向消弭社會偏見的目標。

關於知識論認定社會權力對集體社會理解產生不公正的影響,我們可以解讀為人類共享的理解反映了不同社會群體的觀點,並接受不平等權力關係可能扭曲共享詮釋資源的觀點,使得有權者理解自身社會經驗時,因為已經有足夠的理解資源,以致很輕鬆就可以搞懂他們所面對的社會經驗。而沒有權力者比較有可能是透過一層玻璃隱約發現自己的某些社會經驗,並在設法清楚表達這些經驗時,充其量只能利用不夠貼切的意義。

檢視女權運動的歷史,我們看到透過「說出來」的舉動以提升意識的方法,而所分享出來的東西是未能清楚理解、幾乎難以聽懂的經驗,這顯示身為孤獨的個體,女性的諸多經驗模糊不清甚至完全無法表達。對於孤立的個人來說,分享這些尚未完全成型的理解過程,喚醒了迄今仍舊蟄伏的社會意義資源,而後者帶來了清晰的思路與認知層面的自信,並增加了溝通能力。在本書第四章中,我們談到倫理相對主義,如果應用當時引介的相關用語,我們可以說,女性能夠集體克服既有的常規社會詮釋習慣,並對某些之前封閉的經歷作出不同尋常的詮釋;她們合力就能把仍然隱涵當時社會活動中的理解資源開創出來。在我們擁有相對富庶的詮釋資源的處境下,人們幾乎忘記這種認知成就如何令人訝異,並造足以造成改變生命的影響;所以我們先來簡短回顧一位女性的敘述,她在1960年代後期參加一場討論婦女醫療和性議題的大學研討會,蘇珊.布朗米勒(Susan Brownmiller)在《我們的時代:革命回憶錄》中談到美國婦女解放運動時轉述了這位女性的發言:

溫蒂.桑福德(Wendy Sanford)出生於上流社會的共和黨家庭,她在兒子出生後與憂鬱症搏鬥。她的朋友愛斯特.羅馬(Esther Rome)是猶太東正教傳統的追隨者,拉著溫蒂參加在麻省理工學院舉辦的第二場會議。溫蒂向來與政治團體保持距離。「我走進休息室,」她回憶道,「他們正在談論手淫,我一句話都沒說。我很震驚也很入迷。在稍後的會議上,有人示範母乳哺餵。我並沒有被嚇到,但後來我們分組討論。我這輩子從來沒有『被劃分到一個小團體中』。在我的小組中,人們開始談論產後憂鬱症。在那45分鐘的時間裡,我意識到一直讓我感到自責,並且讓我丈夫責怪我的事,並不是出於我個人的缺陷。這是生理上的某狀況,加上社會上的孤立所造成產後憂鬱。這種理解是讓人永遠成為女性主義者的那類時刻。」

在這裡,我們看到一則有關女性憂鬱經歷的啟示故事,因為集體的誤解使得主體先前也誤解自己的經歷。毫無疑問地,我們能找出一系列歷史文化因素有助釐清這類理解的缺乏──像是人們普遍避談憂鬱症的發生乃是常態──但因為這些解釋的重點是某種社會不公平,諸如男女權力的結構性不平等,因此溫蒂.桑福德面對真相的瞬間,似乎就不僅是她和現場女性在詮釋上的突破,更是戰勝某種知識不正義的時刻來臨。這裡的主導直覺是,當這些女性正在摸索如何正確理解我們現在可以輕易談論的產後憂鬱症時,那個突然從溫蒂.桑德福的思想中解放的詮釋性黑暗,在先前錯誤地阻止她去理解她這樣一個社會經驗,從而剝奪了她的重要自我理解。如果我們能夠更進一步發揮這種直覺,那麼我們就會看到直到那個改變生命的45分鐘來臨之前,她活在詮釋性陰影下的經驗,已損害她作為一個認知者的能力。因此有了一種特定的知識不正義:一種詮釋不正義。

讓我們延續這份直覺,來看清楚這種不正義的輪廓。布朗米勒回憶錄中的另一個例子,能讓我們審視我們今日能夠以性騷擾命名的相關歷程:

有一天下午,一位大學前雇員求見琳.法利(Lin Farlry)尋求幫助。44歲的嘉蜜塔.伍德(Carmita Wood)在卡尤加湖(Lake Cayuga)的蘋果園地區出生長大,獨立撫養兩個孩子。她在康乃爾大學的核能物理系工作了8年,從實驗室助理升遷到處理行政事務的文書工作。伍德不知道為什麼她被挑上,或者她是否真的被挑上,但是有位傑出教授似乎無法將他的雙手從她身上移開。 伍德的講述中提到,這個學識出眾的男人站在她的桌旁閱讀信件時會晃動他的胯部,或者在他伸手拿取文件時會故意掃過她的胸部。有天晚上,當實驗室員工離開年度聖誕派對時,他在電梯裡困住她並強吻她。聖誕派對事件過了之後, 嘉蜜塔.伍德特別改走實驗室大樓的樓梯,避免再度遇到這種事情,但是暗中騷擾帶來的壓力,以及努力與科學家保持距離的同時,她還是得與對方討人喜歡的太太做好朋友,她的身體因而產生許多症狀,包括慢性背部和頸部疼痛,她的右手拇指也發疼而變得麻木。她要求轉調到另一個部門,在遭到回絕後她決定辭職。她踏出辦公室大門,前往佛羅里達休息調養。回來後她申請失業保險。當保險調查員詢問她為什麼要離開工作8年的崗位時,伍德無法描述這些令人厭惡的種種片段。她感到羞愧和尷尬。在對方敦促填寫表格上的必要欄位時,她回答離職的理由是出自個人因素。結果,她提出失業救濟金的申請遭到拒絕。 「琳的學生們在她的專題課堂上持續談到在暑假工作時遇到討厭的性挑逗,」索維涅(Sauvigne)說。 「然後嘉蜜塔.伍德進來告訴琳她的故事。我們意識到,你知道的,對於一個人來說,無論是我們當中的女性工作人員、嘉蜜塔還是學生,在某些時候都有過類似的經歷。而我們都未曾開口告訴過任何人。這是那種『啊哈!』頓時豁然開朗的時刻,一種深刻的啟示。」 女人有她們的議題要處理。梅耶(Meyer)在雪城(Syracuse)找了兩位女性主義律師蘇珊.虹(Susan Horn)和妙麗.韓絲(Maurie Heins)接手嘉蜜塔.伍德的失業保險上訴案件。然後⋯⋯」索維涅報告,「我們決定也要開口打破對這類事件的沉默。」 她們要打破沉默的「這類事件」還沒有名稱。 「我們8個人坐在人事部門辦公室內,」索維涅回憶道,「腦力激盪我們要在鼓勵開口的海報上寫下什麼。我們把它稱為「性恐嚇」、「性脅迫」、「工作中的性剝削」。這些名稱似乎都不對。我們想要能把一系列隱含和明顯持續性行為都包括在內。有人想出了「騷擾」。「性騷擾!」我們立刻同意了。這個名稱就是這樣出現的。

這個故事顯示,既有的集體詮釋資源有個缺口,而為一種獨特的社會經驗命名可以填滿那個缺口。如同故事所描述的,我們可以看到像嘉蜜塔.伍德這樣的女性,因集體詮釋資源的缺口而蒙受嚴重的認知劣勢。但是這種敘述方式並沒有完整捕捉到全貌,因為如果嘉蜜塔.伍德遭遇到的認知錯待被建構為僅是單純的認知劣勢造成的,就無能釐清何以只有她而非騷擾者也同樣蒙受認知錯待。無法正確理解女性的性騷擾經驗,這是所有人或多或少都承受的集體劣勢。

根據假設來看,在何謂性騷擾的集體理解浮現之前,男性這般對待女性的作為普遍來說並未獲致正確的理解。不同群體處於詮釋劣勢的原因各有不同,社會世界不斷變化產生新的經驗,而我們只能慢慢理解這些經驗;但這些認知劣勢中僅有部分會使人蒙受不公正的待遇。無論是因為歧視還是出於其他方面的不公平,必定是有害與不正當的才能視為不正義。

在當前的例子中,騷擾者和被騷擾者都因詮釋上的空白而出現認知障礙──雙方都沒有正確理解到他對待她的作為──但騷擾者的認知障礙對他來說並不是一項重大的缺點。實際上,很明顯可以看到,這個作為符合他的目的(或者至少符合他的立即目的,可以使他的行為不受質疑。這並不是去否認如果他骨子裡是個正直的人,那麼理解他這項不良行為的嚴重性就會讓他克制行為,詮釋上的空白對他來說是認知和道德厄運的來源。)相比之下,被騷擾者的認知障礙對她來說是極為不利的。認知障礙使她無法理解自身經驗的一項重要環節:也就是說,這項經驗與她切身相關,她迫切地想要瞭解,因為不瞭解會讓她深感困擾、困惑和孤立,更不用說容易受到持續的騷擾。但是她在詮釋上所處的劣勢,使她無法理解自己被持續錯待,而這反過來又阻止她去抗議,更不用說採取有效措施去阻止。

詮釋上的缺口在被騷擾者身上產生了這種不對稱的劣勢,這項事實已經讓我們產生一個想法,就是特別是在她的認知劣勢上有件事出錯了。要不是這對她特別不利的話,我們不會將之描述為她遭受了不正義的對待。她所遭受的錯待值得更進一步說明。我們在直覺的引導下看出她遭受認知層面的不正義,而我們需要找到這份直覺的深層來源。畢竟,我們可以很容易地想像類似的嚴重詮釋劣勢,卻可能不會引發任何知識的不正義。例如,如果某人在某個歷史時刻罹患某種影響其社會行為的疾病,而這種病狀在當時仍被誤解,並且多半未能診斷出來,那麼病患就可能會遭受對他們危害特別深的集體詮釋劣勢。他們無法透過指涉自身患有疾病的想法促成他人理解其經歷,以致不僅他們自身無能知曉,還可能因為他人不理解狀況而承受嚴重的負面後果。但他們並未蒙受詮釋不正義;更確切地說,這是間接認知的壞運氣之慘痛案例。

為了找到更深層次的直覺來源,幫出我們看出布朗米勒舉例中的知識不正義,我們應該關注催生出相關詮釋空白的社會條件背景。第二波女性主義時期的女性地位與男性相較仍明顯處於社會弱勢;並且權力的不平等關係特別有礙女性與男性平等參與生產集體社會意義的活動。在這些活動中最明顯的是那些由新聞、政治、學術和法律等職業所進行的活動──布朗米勒的回憶錄詳述在這些專業領域及機構內外發生眾多開創性的女性主義活動並非偶然。女性沒有權力,意味著她們的社會地位不能平等地參與詮釋,而這種不平等為詮釋不正義提供了重要的背景條件。

詮釋上的不平等必然難以察覺。我們在詮釋上付出的努力自然符合我們的利益,這就是何以我們致力於理解那些理解之後會對我們有益的事情。因此,一個群體在詮釋上不能平等參與,便會傾向局限於特定的詮釋熱點(hermaneutical hotspots)──也就是那些在社會生活中經適當詮釋後對有權者無益的位置,或是在現存的錯誤詮釋下維繫有權者利益的位置(比如在工作場所一再出現的性暗示,永遠只不過是一種「調情」,而且女方不安的拒絕也只不過是她「缺乏幽默感」的問題)。而在這個熱點上,詮釋上的不平等參與仍因被歸因於行為的現有意義(「調情」)而被積極地掩飾,因此更難覺察。這就是為什麼揭露的時刻,對個人來說會是能改變生命意義的啟蒙光照。

與醫學還無法診斷出病症的例子不同,像嘉蜜塔.伍德這樣的女性在工作中不得不與之抗衡的並不是單純認知上的壞運氣,因為她們的經歷落入詮釋的裂縫中並非偶然。當她們孤立地掙扎以理解自身經歷的各種騷擾,集體社會意義的整體機制實際上是用來讓這些晦暗的經歷不為人所見。嘉蜜塔.伍德的認知失能構成了不正義,深層原因是她在詮釋上無能平等參與。

我們可以說,當某些重要的社會經驗領域存在著詮釋上的不平等參與時,弱勢群體的成員落入詮釋邊緣化(hermeneutically marginalized)的處境。邊緣化是種道德──政治概念,表明參與者被貶低與排除在對他們來說應該是有價值的活動之外。詮釋邊緣化的案例顯然或多或少是持續性與/或廣泛的。雖然這個詞最常出現在主體於廣泛的社會經驗中,被持續否定完全參與詮釋的情況,但我們也可以將之應用在不那麼嚴重的案例中。因此, 有些人可能只是短暫地蒙受詮釋邊緣化,和/或僅僅發生在他們社會經驗中非常局部的範圍。但是,詮釋邊緣化總是社會脅迫造成的。如果你單單只是選擇不完全參與詮釋活動(也許厭倦了這一切,你成為一名現代隱士),那麼你的例子不算是詮釋邊緣化──你可以選擇參與,但是你選擇退出。詮釋邊緣化向來是種沒有權力的表現,無論是結構性的還是一次性的。

社會主體當然具有多少算是複雜的社會身分,因此個人可能會被邊緣化的脈絡,是其身分的某個面向成為重點時(「女性」), 但在另一個脈絡下,是身分的其他面向決定了參與的程度(「中產階級」)。最終的結果是,蒙受詮釋邊緣化的主體在某些地方受限,但是他在其他地方仍然可以有較完整的參與。如果她在強調男性氣概職場倫理的大公司中有一份報酬豐厚的工作,那麼她可能完全無法形塑「家庭友善的工作條件」,不只是對別人,甚是對自己(這種看法只會被認定為不敬業、沒有企圖心或是對工作不投入的徵象)。然而她有理解其他領域的能力,在跟性別比較無關的工作經驗上,她仍然處在很好的理解位置。因此,社會認同的複雜性意味著,個人會遭受不同形式的詮釋邊緣化;也就是說,可能是個人身上的某種社會類型招致詮釋邊緣化,而不是另一種。

有時物質力量會讓個人遭受邊緣化,社會經濟背景導致幾乎不可能完全參與詮釋。有時是身分權力的影響,這可以部分解釋何以他們沒有得到這些工作,原因在於社會氛圍中存在帶有偏見的刻板印象,將他們呈顯為不適合該工作,並且對雇主的判斷產生負面影響。或者最有可能的情況是兩項因素的混合。身分權力可能純粹在結構上起作用,當中可能沒有社會行為人(個人或機構)被認定要對邊緣化的情況負起責任。另一種可能性是讓某方負起責任是有道理的,例如,歧視老年人的刻板印象認為年長員工缺乏企圖心,雇主不負責任地散播這個刻板印象,用以解釋為什麼他們不雇用50歲以上的員工。在這類的例子中。雇主運用身分權力抵制老年人,(當中包括)透過排除他們從事能更全面參與詮釋的工作,使其蒙受詮釋邊緣化。詮釋邊緣化不需要是身分權力和徹底物質力量的結果,但它往往如此。

我們現在可以定義像嘉蜜塔.伍德這樣的女性所遭受的詮釋不正義:

這種不正義出於持續和廣泛的詮釋邊緣化,以致個人社會經驗中的某些重要領域被集體理解排除在外。

但是持續和廣泛的詮釋邊緣化是個累贅的觀念,我們最好能夠從這個觀念的缺點切入,使我們的定義更加明確。從認知角度來看,這種詮釋邊緣化的問題在於它讓集體詮釋資源產生結構性偏見(structurally prejudiced),因此產生對經驗具偏見的詮釋;而受偏見傷害的那個族群沒有足夠的影響力,不受具有詮釋權力族群的影響(例如,性騷擾是調情、婚姻中的強暴不是強暴、產後憂鬱症是歇斯底里、不願意在不利家庭生活的時段工作被視為不敬業等等)。

此外,蒙受詮釋邊緣化的通常是社會弱勢群體,因此我們可以說,從道德角度來看,這種詮釋邊緣化的缺點在於它在集體詮釋資源中造成的結構性偏見本質上是具歧視性的:偏見會影響人們,因為他們屬於社會弱勢群體,因此也是他們社會身分的一個方面。這就類似像身分偏見一樣。我們稱之為結構性身分偏見(structural identity prejudice)。有了這個概念,我們現在可以略微改變我們的定義,以便更好地傳達詮釋不正義的歧視性質。詮釋不正義是:

由於集體詮釋資源中的結構性身分偏見,導致個人社會經驗中的某些重要領域被集體理解排除的不正義。

在闡明其歧視特徵時,這個定義突顯了與證言不正義大概算是同一類。在這兩種知識不正義的情況下,主體都遭受某種針對自身社會類型的偏見。

我們的定義源自於努力要辨識出嘉蜜塔.伍德所遭受的詮釋不正義,因此,這並不是個通用的定義。而是特別要來描述詮釋不正義的重要或系統性案例──從社會正義的一般觀點來看是最相關的案例。那麼「系統性」在詮釋的脈絡下究竟意味著什麼呢?在證言不正義的脈絡中,只有造成不正義的身分偏見,透過不同的社會活動領域如影隨形依附主體時,這種不正義才是系統性的,使得主體除了證言不正義,還容易遭受到其他形式的不正義。正如身分偏見可能以這種方式如影隨形依附主體,邊緣化也可能發生這種情況。實際上,在系統性案例中,詮釋邊緣化蘊含了社會經濟方面的邊緣化,因為它致使人們無法投身左右重要詮釋參與的職業(新聞、政治、法律等等)。可以說,如果邊緣化除了在詮釋方面還透過不同的社會活動領域如影隨形依附主體,那麼它產生的詮釋不正義就是系統性的。一個社會群體一般來說容易蒙受不同種類的不正義,系統性的詮釋不正義是這個廣泛模式的一部分。就像系統性的證言不正義一樣,它們具有壓迫的層面。從根本上說,這兩種系統的知識不正義都源於權力的結構性不平等。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。