精選書摘

本文為《厭女的資格:父權體制如何形塑出理所當然的不正義?》部分章節書摘,經麥田出版授權刊登,文章標題與文內小標經《報導者》編輯所改寫。

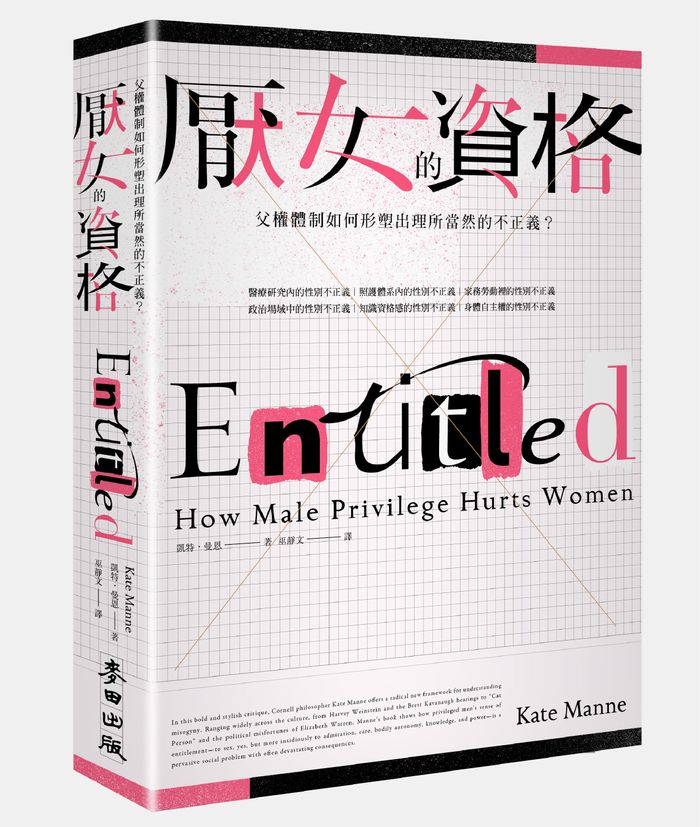

本書為康乃爾大學哲學系副教授凱特・曼恩(Kate Manne)繼《不只是厭女》後的新作,延續前書的論述骨幹,她將觸角探入女人日常,不僅深入前作尚未提及的多重面向,並更進一步清晰描繪出厭女情結與其他壓迫體系交織運作的內在邏輯:最難解的父權模式從不在檯面上進行,它是一套關於男性特權的潛規則,叫「我有資格」。

透過不同領域的案例分析,曼恩犀利地指出在家務勞動、男人說教、性暴力與身體自主權等議題上,父權機制如何暗中運作,並造成實際壓迫。本篇書摘聚焦在家務勞動內的性別不正義:當雙方都有全職工作(每週工時大約為40小時)的男女伴侶成為新手爸媽時,男人在家中的工作量大約增加10小時,但與此同時,女人的工作量則增加了約20小時,因此,母親角色必須承擔比父親角色加倍的工作量。「男人就覺得他們有資格享受我們的勞動。」一位作家達西.洛克曼(Darcy Lockman)寫道,「這種資格感的光芒如此耀眼」,它也對許多異性戀家庭投下了綿長的陰影:擁有男性伴侶的母親承擔了遠超出合理範圍的育兒和家務工作。

男人未能在乎或拒絕在乎照護工作,此事不只出現在家庭脈絡中,就連有償的照護工作也極度不受男人歡迎。經濟學者觀察到,比起從事護理(如助理護理人員)、老人照護員,或擔任居家照護助理,男人往往寧願失業。然而,隨著傳統的男性藍領工作逐漸在美國經濟體系裡消失,前述這類工作卻愈來愈常見,並且需要有人去做。一篇2017年6月時刊登於《紐約時報》(The New Tork Times)上的文章直言不諱地指出:「解方看來很簡單,傳統的男性工廠工作慢慢枯竭,美國經濟裡成長最快速的職位空缺則是那些經常由女人從事的工作,為什麼不讓男人去做那些工作呢?」

許多論述已經分析了當代美國(主要是白人)的陽剛氣概面臨到何種危機。在許多社區裡,尤其是在鄉村地區,沒工作的白人男性愈來愈多,他們也處於愈來愈高的憂鬱、藥物依賴(尤其是鴉片),甚至有自殺風險。對此現象可能有許多解讀,其中主要之一是,這是「意義」面臨危機的結果:這些社會環境裡缺少男人可以取得並給予其滿足感的角色。然而,照護工作不只需要有人做,它們也是有意義的工作,不必然帶有剝削性質,而且和其他傳統的陽剛藍領勞動形式相比,它們有著其他優勢,因為一般說來,它們對身體和環境造成的損害較少。由此看來,男人對資格感的認定不只傷害到其他弱勢群體,更傷害到男人自己,並阻礙他們找到方法去解決角色供需間的落差,而這個落差迫切地需要被填補。

伴隨著男人經常覺得自己有資格從事某類有償工作,他們同樣也覺得,自己比起女性伴侶有資格享受多上更多的閒暇時間。如達西.洛克曼(Darcy Lockman)所言,多項研究發現,「工時長的父親擁有負責更多育兒照護工作的妻子,但工時長的母親則有著睡眠時間較長且花很多時間看電視的丈夫。」

針對男人在有償工作以外如何運用時間這個問題,此為答案之一。但一個先有雞還是先有蛋的提問卻仍未解決:是因為男人比女性伴侶從事更多的休閒活動,所以他們家事才做得這麼少嗎?還是說,他們從事更多休閒活動,好讓自己可以只做這麼少的家事?

珍西.唐恩(Jancee Dunn)的丈夫湯姆喜歡騎單車,他在兩人的女兒希薇亞還是嬰孩時養成了騎長途自行車的習慣。唐恩的著作有著稍嫌不吉利的名稱《我如何忍住不踹孩子的爸》(原譯為:我如何在有小孩後不恨孩子的父親。How Not to Hate Your Husband After Kids),這本書沒那麼學術,針對一群比較特定的受眾:不是那些行為舉止令人討厭、不公平的男人,而是他們的女性伴侶,她們必須以某種方式找到一個不厭惡男性伴侶的方法。在唐恩和丈夫的情況裡,儘管兩人都是獨立記者,有著差不多的工作時程,但他卻負責僅僅10%的家事。唐恩寫道:

我真希望他負擔10%就夠了,但那不夠。我覺得他像是客人,住在我負責經營的旅館裡。我總是保持著沉默的女性主義立場,想看看他會不會挺身而出、幫我一把。這個計分過程從來沒有盡頭。 在我的怨懟上更加一筆的是,每逢週末,湯姆不知道怎地,總有辦法在一個快樂的單身漢泡泡裡四處兜來轉去。對他來說,一個典型的週六從一場和友人的足球賽或長達5小時的自行車之旅開始(似乎約莫從孩子臍帶被剪斷那一刻起,他開始迷上耐力運動,彷彿那聲喀擦聲是躲避球賽裡的起步槍響,叫他快逃),緊接著是花20分鐘從容地沖澡、晚一點吃的早餐、一場長長的午覺,然後再閒散地瀏覽各式期刊。與此同時,我則忙著送女兒去生日派對和玩伴家。週末晚間,湯姆在出門和朋友喝酒前不會先跟我說一聲,他就這樣漫不經心地走出家門,一副預設我會負責孩子的洗澡和就寢時間的樣子。

近期研究顯示,男人之所以可以成功在家庭中少有貢獻卻不受責怪、安全下莊,一部分的原因可能是,在異性戀伴侶關係內的女人受制於比伴侶更高的標準,也就是說,女人更有可能因為髒亂的住家、穿著打扮奇特的子女,或因為自己沒有在每個上學日為孩子準備完美的午餐餐盒而遭到羞辱或責怪。另一部分的原因則可能是,就算男人的付出少得可悲,相對來說,他們仍算是好男人。正如洛克曼所言:

雙親家庭中的父親在近幾十年間提升了他們的參與程度,與此同時,有父親的家庭數也減少了。很顯然地,那些留下來關愛並守護後代的父親不應只受到中傷。

當為男人設定的整體標準如此之低時,我們便會忍不住想拿一個都有出席的男性伴侶和父親,與他那缺席的男性同儕比較一番,並得出他在道德上是令人欽佩,而非有所不足的結論。另一個不公平的比較則指向某個事實:當代的父親做得遠比他們的父親多。平均來說,和前人相比,現代父親的參與程度的確高出許多,然而,再一次,最重要的是我們得搞清楚,此處在道德上最有意義的比較乃是介於男性和女性伴侶雙方的比較。而從這個角度看來,女人的負擔仍舊太過沉重,而男人仍然經常沒有盡到本分。有鑑於男人的女性伴侶如今更有可能為家庭帶來相當的收入,並投入相當時數的有償勞動,上述所言更是格外真實。因此,在兩人其他條件都相等的情況下,為什麼她在家裡就應該做比他多出許多的工作?答案當然是,她不應該。

此處的問題之一,可能是女人對自身資格的認定──或者說,是女人缺少對自身資格的認定。某些女人可能不覺得自己有資格獲得公平的家務工作安排,並給予自己和丈夫等量的閒暇時間。抑或,她們可能覺得自己理論上有資格,但在現實中卻無法堅持,因為周遭的社會力量告訴她們不要堅持,還要她們永遠「犧牲小我、完成大我」。

一個女人有資格獲得的,不僅只男性伴侶的「協助」或「支持」。她也有資格為了自己而獲得等量的休息和閒暇時間,而非只是為了成為一個更好的照顧者才能得到。

註:本文書摘經麥田出版授權,為閱讀需要,部分擷取內容有些許調整。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。