36歲的卓亦謙在香港歷經10年編劇工作,寫了10幾部劇本,最後只有2部電影作品被拍出來,令他一度考慮改行。2019年時,他給自己最後一次機會,帶著14年前朋友自殺的記憶與感觸,花上4年時間,在今年自編自導的首部長片《年少日記》,一舉入圍包括最佳劇情片等5項金馬大獎,堪稱本屆大黑馬。

電影以學生遺書和童年日記交織,將當下與過去交錯呈現。如同片中的鄭老師,試圖找到想要輕生的學生;曾經面對未能適時接住同學,也曾走過憂鬱的卓亦謙說,希望這部電影能「陪你撐下去」。

(※本文含《年少日記》劇透)

入圍第60屆金馬獎項:劇情片、男配角(黃梓樂)、新導演(卓亦謙)、原著劇本(卓亦謙)、剪輯(陳曉進、卓亦謙)

抑鬱不是一種選擇。一封未署名的遺書,驅使鄭老師踏上挽回自殺學生的行動。重讀童年日記,往昔的遺憾與創傷復上心頭,也令他再省走至今日的種種。沉靜中洋溢童真,香港新銳編導卓亦謙首度執導長片,爾冬陞監製,以意想不到的妙筆,勾畫快節奏的城市中,孩童肩負的厚重壓力,直面輕生者低齡化的嚴峻社會現實。 卓亦謙

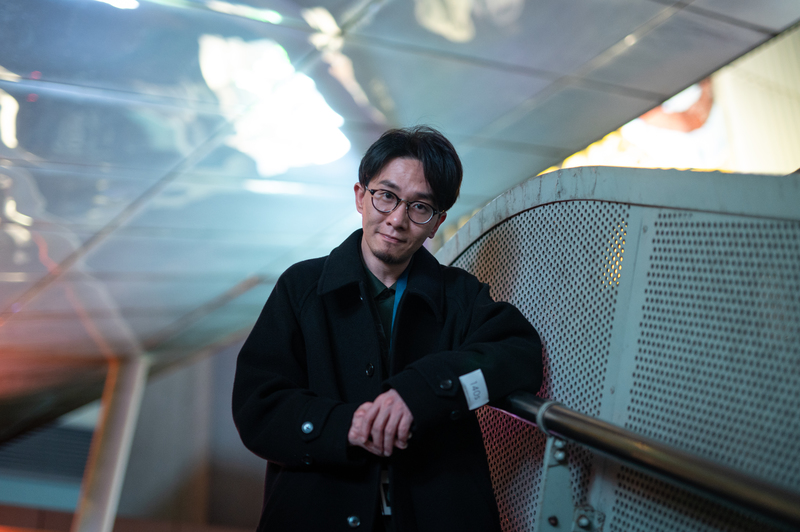

1987年生,香港編劇、導演。畢業於香港城市大學創意媒體學院,曾參與《今晚打喪屍》、《殺破狼.貪狼》等長片編劇工作;2011年編導的短片《至少在夢裏》獲2013年香港ifva公開組銀獎。《年少日記》為其首部劇情長片,獲選2019年香港首部劇情電影計劃。

一步步沿著樓梯向上,10歲的鄭有傑(傑仔,黃梓樂飾)一個人來到他的祕密基地──住宅大廈上的天台。眼前的香港,高樓聳立,傑仔矯健地爬上圍牆面向城市光景,坐不到幾秒鐘的時間,他向前縱身一躍,小小的身影,瞬間消失在灰濛濛的景色裡。

不知道他上來過天台幾次了。

所幸,這幕電影的開頭,傑仔沒有應聲墜地,牆外還有一片空間讓他佇立,死亡並未殘忍地在此刻應驗,卻也預示了傑仔的成長註定是悲劇。站在生與死的邊界上,成績差的傑仔努力喊著要認真讀書,告訴自己:「將來念香港大學好不好?」

鏡頭很快一轉,童年已成往事。成年時期的主角鄭老師(盧鎮業飾)學校的工友發現了一封沒有署名的遺書,上頭一段話寫著:

「我唔係咩重要嘅人,好快唔會有人記得⋯⋯(我不是什麼重要的人,很快會被人遺忘⋯⋯)」

這封學生的遺書,與鄭老師童年經驗過的一本日記在片中交疊。電影穿插鄭老師從童年、青少年到成年的時光。回望一路成長,多麼心酸無力,盡都是家庭一刀一劃的傷與痛。

而這講述學生輕生的故事,不只是虛構的電影,更是描繪了導演卓亦謙所歷經的人生。

為什麼會拍這部電影?即便多次談起《年少日記》的緣由,卓亦謙的神情仍帶著難以消散的憂傷。訪談間他數度哽咽,抽了好幾根菸。

他說,拍攝《年少日記》是為了「紀念朋友」。而「紀念朋友」這4字背後,乘載了14年來難以抹滅的傷痛。揭開過往,時光倒回2009年,卓亦謙說起了朋友離開前的夜晚:

「我其實有看見他,但是我沒有發現他有什麼異樣。我看見他的時候,他就躲在教室的一個角落寫東西,我就看看他,問『你在幹嘛』,他不想給人看,遮住了說他在寫自己的故事。我以為是功課或是他要拍的新劇本,我還跟他說,『你加油,我希望可以快點看見。』」

怎會想到,卓亦謙隔天一早到學校,看見同學們都在哭,聽聞朋友跳樓結束了自己生命。當時警察從裝有許多信件的透明塑膠袋內,拿出其中一封署名給卓亦謙的信,交給他。讀信後才知朋友前一晚寫的根本不是劇本,而是遺書。

談起這位朋友,卓亦謙還是充滿遺憾。「他跟我一樣,就是很愛電影。他是一個寫東西很厲害的人,大家都說他畢業之後肯定會是一個很好的編劇。」雖然兩人在學校才認識短短一年多,但修了很多相同的課,常常一起拍完電影作業後,一塊坐公車回家、沿途聊天。

即使看了朋友留下的遺書,知道朋友身邊的人不支持他念電影,讓他覺得未來沒前途,但卓亦謙仍難掩困惑,為什麼從沒聽朋友說自己活得多不開心?卓亦謙更是自責,為何前一晚沒察覺朋友的異樣,會不會只要多說些什麼,遺憾就不會發生?

「我就很在意,就很想為他把電影這件事情⋯⋯我也不敢說做好,但是我想繼續做下去,就在電影這個行業裡面。」種種問題與卓亦謙想說的話,後來也凝鍊成了《年少日記》的劇情與對白。

卓亦謙的朋友過世10年後,劇本成形。

這與當時朋友留下的信有關,信末寫了:

「阿卓,你幫我保存10年吧。10年之後,你可以把事情說出來。」

即使想問為何是10年,卻已無法得到解答。他只能想著,所以要把事情說給誰?

卓亦謙始終忘不了2019年這個期限。「我已經很久沒有再重看那封信了,我就把那封信拿了出來。」卓亦謙盯著朋友的字,覺得很潦草、看不懂,索性打開電腦,將內容一字一句慢慢打下來,一邊打、一邊哭,才發現竟有整整6千多字。

他又將信件內容傳給了老師、同學,以為這樣做,就完成了大家一起紀念朋友的任務,內心就可以稍微放下一點點了,「但其實沒有用,我還是很在意,他已經離開了這件事。」打完信件當晚,卓亦謙知道是時候了,下定決心,要把以輕生為主題的電影長片拍出來,做為對朋友的紀念。 時機也剛好,當時的他正陷入自我質疑的焦慮中:「我已經當了10年的編劇,我沒有很多作品,我參與的電影編劇只有兩部,但是我已經幹了10年。我覺得好像有點對不起自己,我在想我要不要就是改行。」

卓亦謙寫過太多沒人看的劇本。編劇工作期間,卓亦謙捱過月薪港幣5,000元(約新台幣20,000元)、工時極長的菜鳥時期,陸續又寫過10幾20部作品,更常同時兼顧2、3個故事,壓力極大、腦袋無法休息;他也曾跟過導演郭子健、曾國祥寫過故事,「但是有些電影,就因為不同的原因都沒有拍出來。」

即便想過放棄,但卓亦謙不甘願輕易拋掉電影夢,「因為我太喜歡電影,我需要一件事情、一種故事去告訴我說,『你不行』,如果看起來還OK的話,就繼續。」於是,卓亦謙開始申請香港的首部劇情電影計畫,後來也順利入選,能獲得325萬港元(約新台幣1,325萬元)的拍攝資金。

申請計畫的過程中,他常向自己發問:「我想拍什麼電影?」卓亦謙選擇了纏繞內心多年的長久困住他的課題,怎麼接住在人生懸崖及經歷親人自殺離去的人們。

《年少日記》並未直接改編朋友的經歷,而是卓亦謙將朋友輕生後帶給自己的情緒、啟發寫入劇本。同時,香港帶給學生的壓力及自殺潮,也是電影生成另一個大背景。

「香港自殺問題其實是很嚴重的,幾乎每一天都會有人跳,然後報紙也不是每一週都有報導出來。」在2015年時,學生自殺的事件發生成為社會關注焦點,《年少日記》的故事梗概成形,直到2018、2019年,他才寫出最初名為《遺書》的劇本雛形。

從2015年到2019年,卓亦謙自我交戰:「這個題目到底該不該拍出來?該不該拿出來討論?」直到如今,說自己容易「想東想西」的他也還是會擔心,會不會消費了自殺這個議題?尤其《年少日記》劇本的非線性結構、剪輯技巧與轉折是電影一大特色,這也讓他害怕,這樣講故事的方式會不會是騙觀眾進入劇情,而顯得自私? 2019年,朋友「保存10年的遺書」期限來到,而看著周邊許多人活得不快樂,覺得該有一部關注自殺悲劇的電影,「我就想,拍出來給人罵也好,也真的應該要說出來了。」

4年後,《年少日記》正式上映,正面評價居多,也撐出討論的空間。

在香港11月上映的時刻,又恰巧回應了香港當下學生自殺個案攀升的問題,今年(2023)的8到10月,香港有22件18歲以下青少年自殺及企圖自殺的新聞報導,較去年(2022)同期11件多一倍。此外,去年香港15至24歲的年青人自殺率創歷年新高,分析指出,也與疫情和《港版國安法》後的社會環境有關,讓青年感到無望。

歷經大學朋友離去、自己也曾陷入憂鬱的處境,卓亦謙再清楚不過,「憂鬱不是一種選擇」,不是想開心就開心得起來,而是失去了自理能力。他也曾是壓抑自己情緒的人,但現在,已經能講出自己的不開心,更藉由《年少日記》對觀眾說:

「我未必可以幫到你,但我會陪著你。」

《年少日記》播映後,很多人都噙著淚走出電影院。

片中,10歲的傑仔被課業壓得無法喘息,他成績差到留級一年。傑仔有一個小一歲的弟弟,成績好又會彈鋼琴,兄弟二人比較,傑仔總得不到爸媽的關愛,還會被身為資深大律師、帶有菁英主義的父親(鄭中基飾)拿著雞毛撣子狠狠暴打。

作為成績好的獎勵,爸媽甚至會帶優秀的弟弟一起去美國玩,而獨留傑仔在家。身處扭曲的菁英家庭,傑仔知道自己是不受疼愛的存在,「對不起」成了最常掛在嘴上的話。

藉由10歲小孩的世界,卓亦謙想說出的故事是:

「我覺得小孩子的世界,本來是一張白紙,他們的世界其實在10歲這個年齡,還是由成年人來建立的,你告訴他說學業是最重要的,那學業就是他的全部,如果他學業不好,他就覺得自己完蛋。」

《年少日記》除了談兒童被家庭課業施加痛苦後的離世,也談及自殺者遺族在成年路上的創傷。

要拍出這樣的故事,卓亦謙從2019年憑藉《遺書》(《年少日記》的前名)正式獲選香港大專組「首部劇情電影計畫」後,又再花了4年。

一開始光修改劇本就拖了2年,創作的過程,他心理健康出了問題,香港2019年後的巨變,也讓他感到絕望、孤獨。

當時每天都躲在九龍灣狹小的工作室裡面,「不想見人,然後變得很胖,還掉頭髮,每晚睡不著。」總是在煩惱「我到底做得好不好?」「我自己也寫到很想死這樣子。我的工作室旁邊有一個很大的窗,我就是打開,就可以跳下去。很恐怖,回想起來。」

後來,則是在監製爾冬陞的關心督促下,又因為拿計畫補助,必須兩年內開拍,卓亦謙才硬著頭皮,在劇本拖了快2年的deadline內,花10天將劇本改好。

2021年,電影正式開拍。密集的19天拍攝期間,大家雖總是因劇情而淚流不停,但也帶來不少療癒,「大家都是好朋友,我跟演員、幕後說故事的時候,也是抒發了很多內心的一些傷痛吧。」而且當時每一個工作人員,都費盡全力,在有限的資源內,把電影做好,「讓我安心的去導、去拍這個戲,我不用擔心很多事情。」

這次的經驗也喚起了卓亦謙的導演魂,找到熱愛拍電影的自己。10年編劇工作期間,他都只負責寫、跟不同的導演開會,「我當編劇的時候,跟拍《年少日記》的時候非常不同。當編劇的時候,那件事情是屬於導演的,是他的戲,我的責任就是要跟導演好好溝通,發掘他內心的事情,他最想說的是什麼事情。」這次,卓亦謙終於能說出自己想說的故事了。

只是,完成拍攝後,對著電腦獨自剪片時,卓亦謙又深陷憂鬱。他花了將近2年剪接,常常睡不著覺,比如在半夜3點起來,「我就去看電腦,剪一剪,就剪到隔天的中午3、4點,已經過了12個小時了。」他也坦言,因為第一次拍長片,很多內容沒拍好,得靠後製補救。

但幸好,還有因此片一同入圍金馬最佳剪輯的陳曉進作為拍檔,兩人都是第一次剪接長片。陳曉進接受《報導者》採訪時說,這部片確實令人難捱,「不要說他,連我自己不是寫劇本的人,我對著這個片子很久,我也有情緒,比較難抽離出來。」他分享:

「主要是因為那個內容,真的是跟我們這個年代所成長的人太過連接,所以那個感受是十分大的,比如說來自家庭、來自教育,來自香港的社會結構。」

同樣身為創作者,陳曉進很能理解,在完成作品的途中,有太多自己的課題必須整理面對。

歷經4年製作電影的困頓,卓亦謙走出低谷,快樂不少。受訪時他特別聊到自己也在這中間交了女友,他們經常聊著自己的難題,分享用什麼辦法去面對傷痛。

上映前他常自問,「大家平常工作已經很累了,下班為什麼還要看你的自殺故事呢?阿卓,他們為什麼不去看Marvel(漫威電影)?」

但映後得到的反應都比預期好,觀眾說有一些平常很難說出來的事情,看完此片有很強的共鳴。《年少日記》目前已先在上海、香港、東京等電影節放映,也入圍金馬獎5項大獎,是今年代表香港角逐最佳劇情片的大黑馬。

台北金馬影展執行委員會執行長聞天祥在金馬入圍名單公布記者會時評價這部片:「中段有非常漂亮的大轉折,讓我看了有點措手不及,很感動又很心痛。」劇中的問題與情狀,無論是家庭的、教育的,「我們在成長當中遇到的種種挫折,其實是一個完全普世性的東西。」

卓亦謙難以置信自己竟有被金馬獎提名的一天。已習慣自我懷疑的他說,完全不敢想像得獎,「如果能跟李安拍個照,我就已經很高興了。」

成長,對許多人來說真是好艱難的過程。《年少日記》中的傑仔心情不好時,總會在半夜拿著手電筒,在床上偷看他最喜歡的漫畫,漫畫勵志地告訴他:「總有一天你會長大,成為你想成為的大人,不要放棄!」

只是,傑仔流了好多好多淚水後,終究還是在日記寫下了:「我長大後,一定無法變成我想成為的大人。」

「那,導演自己有成為想像中的大人了嗎?」面對這個提問,卓亦謙想了想。

他先說了小時候想當玩具設計師的夢想,因為常覺得這個顏色不對、那個設計不好,某個材質好像可以換另外一種,如果他來做的話,會統統換掉。但老師、同學都覺得這個夢想不可能,卓亦謙之後也就沒再多想了。

回到此刻,卓亦謙又再說了覺得自己好幸運,他很高興能做自己喜歡的事,想到小時候的自己,「我現在在拍東西、在寫劇本,也是在創造一些東西,也是有一些精神是一樣的。」

常陷入在情緒漩渦裡,曾對未來無望,仍是在電影路上撐了下來。

《年少日記》在他的朋友離開14年後,正式上映。談起朋友,當然還是會痛、還是會不自覺流淚,不過,他已拍出了最想說的故事。

「因為他已經不能再拍電影了,電影就是我跟他回憶的聯繫,如果我可以為他做一個事情,那樣很好,就是有跟他一起拍電影的感覺。當然,你問我自己是不是很痛,對對對,但是我一定要做,一定要做這個事情。」

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。