「今天的很多情況,對比SARS當年,可以說是一部大片的翻拍重演,連許多細節場景道具都是一樣的。」

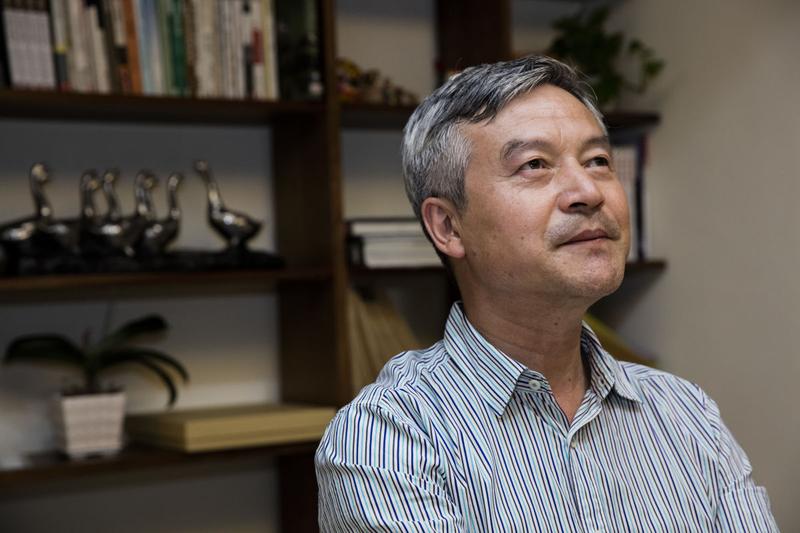

71年的人生裡,知名武漢作家胡發雲第一次沒在家鄉過年。妻子是奧地利籍華人,兒子一家也在維也納定居,胡發雲一年約有三分之一時間生活在那裡。原本訂了1月20日的機票回故鄉,但接到大量國內親友傳來的「疫情嚴重」訊息後,他退掉機票,留在歐洲。半個月過去了,胡發雲聽說了不少直接、間接認識的人,疑似了、確診了、往生了,他馬上冒出的念頭是:「去世的許多都不在官方的統計數字之中,和SARS時一樣。」

在中國,胡發雲的名字未必像一些通俗作家那樣眾人皆知,但在嚴肅文學圈內,他的長篇小說《迷冬》、小說集《隱匿者》等,被公認為相當有分量的作品。而在這個病毒肆虐的初春,很多人又一次想起了他的代表作《如焉@sars.come》(後簡稱《如焉》)──中國唯一一部以「非典型性肺炎」SARS為背景的小說。

17年一個輪迴,當時被寫進小說的歷史悲劇,如今又成了活生生失去親人的哀嚎聲。SARS時,中國人對流浪動物乃至自己的寵物開始滅殺,胡發雲說,如今這一切仍在重演。

胡發雲記得很清楚,2003年SARS在中國爆發,疫情漸漸平息後的12月中旬,以往擅長中短篇的他,開始創作自己第一部長篇小說《如焉》,並於3個月後脫稿。

他去世的第一任妻子李虹是一位資深編輯,當時已因胃癌病重住院。妻子看了《如焉》的書稿,確信這是一部難得的好小說,但也擔心恐怕很難找到地方出版。當時胡發雲也做好了「深藏山林、留待後世」的準備。

1949年出生的胡發雲,是土生土長的武漢人。1968年還在「文化大革命」期間,他高中畢業,去了湖北天門縣插隊。1970年回城後,他當過工人、企業幹部,上了大學,1984年開始專業從事創作,後又退出中國作協、湖北作協和武漢作協,特立獨行地奉還了各種頭銜。胡發雲之前的寫作題材包括「反右」、「文革」等眾多中華人民共和國史中的敏感議題。當SARS疫情爆發後,胡發雲把目光聚焦在了當下發生的重大事件。他說:「寫《如焉》的時候,我就意識到,這樣一次瘟疫,不僅僅是一次衛生事件,更是社會事件、政治事件。」

書中,寫了SARS時奮戰一線的醫護人員,寫了主管的官員,也寫了在網路上傳遞疫情訊息的網友,及社會各界的各色人等,藝術地還原並思考了苦難重重的中國百年史。

完稿後,常向胡發雲約稿的一些文學刊物和出版社,都很肯定小說的價值,但又因為議題敏感不敢出版,一位老同學把它傳到網路上,迅速傳播開來,甚至有了用A4紙列印裝訂的現代「手抄本」,在地下悄悄售賣。直到2006年初,它才得以在浙江作協主辦的《江南》雜誌上一次全文刊出,一時洛陽紙貴,刊物由原來的兩千冊增發到兩萬冊,還一本難求。2006年10月,《如焉》單行本出版,首印5萬冊,但3個月後即遭官方查禁。一時間盜版蜂起,總印數遠遠超出正版書。

2月4日,《報導者》獨家專訪了胡發雲。他犀利比較中國多次災害、疫情的相似性,以及中共統治下的官場和人性。以下是《報導者》越洋訪問胡發雲實錄。

《報導者》(以下簡稱報):對比2003年和現在的兩次肺炎疫情,情況有什麼相同和不同?

胡發雲(以下簡稱胡):今天的很多情況,對比SARS當年,可以說是一部大片的翻拍重演,連許多細節場景道具都是一樣的。

2002年歲末,廣東發現不明原因的肺炎,但直到2003年4月後才逐步公開。這4、5個月中,當局也是封鎖消息,控制輿論,打擊所謂造謠傳謠者⋯⋯有所不同的是,當時中國的網路還在比較原始的階段,網民的數量可能只有現在的幾十分之一。當時沒有智慧手機,沒有微信、微博,也沒有那些國外的社群媒體Twitter、Facebook、YouTube,最主要傳播訊息的工具是BBS(論壇)。期間也有一些BBS被封,也有作者被當局發出警告,刪帖斷網。但回過頭來看,當時高科技管控的技術能力遠不如現在,所以管控力度相對寬鬆一點。

2003年,在疾病的發生、延續、擴散的過程中,透過互聯網的應用,很多知識分子盡力向中國社會及全世界發出警報,使SARS的疫情得到了一定程度的控制,挽救了很多寶貴的生命。

民間「倒逼」的結果是,政府開始每天播報新聞,向世界衛生組織披露資訊。中國的公衛事件,第一次做到了盡可能透明。在此之前,這是無法想像的,因為那屬於「國家機密」。

報:既然政府後來被迫讓事件透明,為什麼《如焉》的出版經歷了這麼多的波折?最後還會被查禁?

胡:首先,在他們看來,SARS依然是政府的一個「痛點」,他們希望人們儘快遺忘。書裡寫到的對SARS背後的制度性原因更是諱莫如深,我寫到當時的社會眾生相,寫到了醫護人員,寫到相關單位負責人,寫到主管文教的副市長等。我也寫了一批人思想上的覺醒。書中的一些人物,曾以為自己生活在「改革開放」後的年代,但遭遇了這次重大事件之後,才發現許多事情並沒有變。

當時很多讀到它的人覺得尺度太大,估計到可能無法問世,出版延宕很久,最後被禁也不意外。

報:SARS和《如焉》的誕生過去了17年,《如焉》被禁也過去了13年。如今類似的疫情再次爆發,還發生在你的家鄉武漢,這之間有著怎樣弔詭的聯繫?

胡:有一句老話叫,「再蠢的驢,也不會在同一個地方跌兩次」。可是我們還是眼睜睜看著他們第二次在同一個坑裡跌倒,而且這一次跌得更難看。

最近,很多讀者都提到了《如焉》,也覺得17年過去了,對比它所記錄的SARS,現在的情況是「升級版」。

這一次,在湖北黃岡,有一位單身爸爸,一個人帶兩個兒子,大兒子患有腦癱,小兒子患有自閉症,一直照顧得很好。可是,爸爸被隔離了,拜託村委會的人照顧,6天後,17歲的大兒子就被活活餓死。

這還只是被披露出來的,更多沒有被披露的,也許要以後才會知道,也許永遠沒有人知道。

為什麼這樣的事情會一再發生在同一片土地上?

報:《如焉》之前的很多作品,都是在寫1949年後的歷次政治運動,尤其是「文革」。這些政治運動和SARS、新型冠狀病毒疫情之間,存在著怎樣的聯繫嗎?

胡:最關聯的地方在於這個國家的政治制度、意識形態。可以說,所有的天災背後都是人禍。如果不吸取教訓,災難還會一而再、再而三地發生。1998年長江水災是和生態被破壞有很大關聯。2008年汶川地震造成那麼嚴重的死傷,和建築的偷工減料有直接關係。

作家們如果看不到這一點,或者轉過身、閉上眼,裝作它們不存在,那中國文學永遠都是偽文學、幫兇文學!

報:你認為,《如焉》這部作品被大家記住,是因為它的內容,還是它被國家機器「禁」了?

胡:2007年《如焉》被禁前,就已經引起廣泛的關注,熱烈的討論。作品一發表,就在中國大陸引起很大回響,還為此發生過一場規模不小的論戰。《如焉》希望透過文學作品表達真實的生活和社會狀況。本來作家把想寫的東西寫出來,是天經地義的事情,但在中國竟變成了稀罕事兒。但有些人不習慣這樣的表達,不知道中國小說可以這樣寫。

報:作為武漢人,你認為武漢這座城市和武漢人的特質是什麼?

胡:這要看是哪個時期的武漢人。

辛亥革命,武漢首義,武漢人冒天下之大不韙,頂著頭上的辮子,打響推翻滿清王朝的第一槍。

抗日戰爭時期,武漢保衛戰,傾盡全城的人力、物力、軍力,極盡慘烈的拉鋸戰,消耗了日軍很大部分的主力部隊,阻滯了他們的西進步伐,保障了大批人員、設備、原材料及知識人才向大後方的轉移,為抗戰的最後勝利毀家紓難,氣貫長虹。

百年以來,武漢為中國的鋼鐵工業、兵器工業、交通建設,也做出了很大的貢獻。武漢的知識分子,從清末以來,在中國的知識界有著很重要的分量和地位。

報:但我們現在看到的武漢,官員知道有大量人被感染,卻不公開疫情,照樣開「兩會」,舉辦「萬家宴」。開發布會搞不清楚生產多少口罩,甚至連戴口罩都不會。醫院醫療物資緊缺,向社會求助,紅十字會為了面子,故意刁難,逼得醫生只能披著塑膠布甚至垃圾袋看病⋯⋯

胡:我已經不想把今天武漢人和前輩們相提並論了。我不知道怎麼去定義武漢人,許多官民變得更小心翼翼、更勢利、更猥瑣。

即便文革的時候,武漢的武鬥很嚴重,思想很活躍,對體制的衝決在全國屈指可數。雖然其中正向、反向的都有,但那種豪情壯志、那種勇猛,為了義氣,或為了對真理的追求,不管不顧的犧牲精神,今天已經很難看到了。

我真的希望這一次,能夠讓武漢人驚醒,能夠讓武漢吸取教訓。

報:除了官員、民眾,大家也會十分關注知識分子在公共事件中扮演的角色。比如2003年SARS中的蔣彥永醫師。擔任解放軍301醫院外科主任的他,把真實的疫情告訴了《華爾街日報》(The Wall Street Journal)等外國媒體,揭穿了官方公布的虛假數據。但1949年後的中國大學,可能已喪失了這傳統,這一次我們看到中國CDC的專家竟然在明明知道病毒傳染性的情況下,一度對外宣傳新冠肺炎只會「有限人傳人」?

胡:是的。這正是非常可悲的地方。相比病毒,這更令人感到悲哀。他們不但是人,而是有專業的人,作為醫務人員,理應救死扶傷,卻竟然墮落到這樣的地步,可以說駭人聽聞。這樣的作為,失去作為醫生基本的職業道德、職業操作,也失去了普通人應有的良知。

報:所以也是因為這樣的考慮,你在《如焉》中也寫到了蔣彥永醫師?

小說裡,我寫到揭露者的「老軍醫」身分,他通過國際媒體發聲,這件事才開始進入公眾關注的視野,拉開SARS的阻擊戰。沒有蔣彥永醫師這樣的人「以身試法」、振臂一呼,2003年的後果恐怕會更嚴重,更多無辜的人會失去生命。

時隔多年後,我曾在一次會議中見到了蔣先生,並當面向他表達了我的敬意。(編按:蔣彥永也長期要求為「六四」事件正名,2019年3月他為此寫信給中國最高領導人習近平,之後就與外界失聯。)

報:我們從媒體報導中瞭解到,湖北、武漢官員瞞報疫情和無能的表現,紅十字會搶奪物資、發國難財的行為,一些學者則成為了他們的幫兇,對此你怎麼看?

胡:官員們的表現,可以說是逆向淘汰的結果,在一個極權社會中,這是必然的。在政權中,如果一個人極權,那必然會造成大批唯唯諾諾、唯命是從的下級官員。因為選拔官員的最高標準是「忠誠」。其他的,像德行、品格、獨立思考等都無關緊要。

地方官員中,本來不乏有能力的人,但經過一輪輪逆淘汰之後,得以上位的人,卻往往是位子愈高,智商愈低,德行愈差。這對國家來說是非常可怕的。在這樣的情況下,任何時間都可能出現巨大的災難。

報:從1998年長江水災,到2003年SARS,到2008年汶川地震,再到今年的武漢肺炎疫情,中國經歷了江澤民、胡錦濤、習近平三代最高領導人。他們之間有什麼不同?

胡:本質上沒有區別。

2008年汶川地震後,很多民間機構、NGO組織前往救援,調查傷亡真相或者關注災後重建的情況,卻遭到了不同程度的打壓。中國各種NGO,幾乎被悉數撲滅。所以在新冠肺炎發生後,我們看到民間救助幾乎都是重新臨時組織的。而官方的組織像紅十字會,還在不斷對他們進行干擾、打壓,讓他們的救助行動更加艱難。這些是多年來一脈相承、愈演愈烈的。

報:但SARS時至少免掉了北京市長孟學農、衛生部長張文康等人的職務。

在肺炎事件中,武漢不可能有自作主張的權力。在黨紀和法規下,流行病疫情根本不是當地主政者或者醫學專家有權力發布的。

報:但至少SARS時看起來還有問責,現在連問責都沒有?

胡:「問責」並沒有什麼意義。如果時局不穩,「問責」對其他下層官員雖然是警告,但讓他們更不敢按規律辦事,只會服從上級命令,看上頭臉色行事。

現在這件事,知道內幕的人愈來愈多了,所以政府應該也不想「演」了,對省長、市長這樣階層的官員,應該不會有什麼所謂「問責」出現。

報:你如何看待疫情之下的人性和中國共產黨治理下的中國社會?

胡:人性需要長時間滋養、薰陶,但摧毀它卻可以在一夜之間。

將近一個世紀裡,從土改到反右、文革以及之後的政治運動,已經把傳承下來的人性中善良、真誠、悲憫、正義等摧殘殆盡。油滑、自私、虛偽、強暴這些邪惡的東西卻在擴張。

所以人性的建設非常重要,但因為被傷害太重,中斷太久,中國人經歷了太多磨難與毒化,只能希望痛定思痛,期待在未來鳳凰涅槃。

令人欣慰的是,這次世紀大瘟疫中,我還是從一些武漢人身上看到楚人的豪邁與俠義,他們不顧個人生死安危,不顧強權打壓警戒,報導傳播疫情真相,徵集遞送抗疫物資,有人甚至為此獻出生命,真正體現了先祖「楚雖三戶,亡秦必楚」風采。

報:1998年中國長江、松花江、嫩江等主要河流發生水災,造成4,000多人死亡,直接經濟損失2,000多億人民幣。當時沿長江的武漢也有災情,然後你寫了中篇小說《曉曉的方舟》,講一個女生僱了一條船救出被大水困住的動物。這是根據真實故事改寫的嗎?

報:雖然1998年就有《曉曉的方舟》,但我們也看到,新冠肺炎之下的中國,很多人丟棄甚至殺死自己的寵物或者流浪貓狗。為什麼?

胡:這種情況一直都在。1998年洪水中,雞、鴨、牛、豬、小鳥、老鼠,都面臨著以生態災難。牠們不像人那樣具有自救的能力和等待被救援的機會。SARS的時候,很多人怕傳染,就把動物掐死、摔死。政府也組織大規模捕殺貓狗的圍剿行動。這些我在《如焉》都寫到過。

對其他生命的漠視,在中國是一個傳統。今天重複這件事情,一點都不奇怪。

報:《曉曉的方舟》原型是一位記者。那在這一次的肺炎事件中,我們也看到有一位名叫張歐亞的湖北記者,在微博上發文要求武漢市長請辭。是否可以認為中國媒體人仍然有其獨立的精神?

胡:一個人選擇做記者,一定有一種骨子裡的精神、道德、擔當、榮譽感。但在中國的特殊環境中,在輿論管制下,記者無法完成他們應當承擔的全部使命。有的做不下去了,有的不得不改變自己,這是可悲的。有的記者選擇在關鍵的時候,發出自己良知的聲音,但也可能為此付出很大的代價。

報:你對台灣非常熟悉,和許多台灣作家也都是好友。那你如何看台灣在這一事件中的表現?

胡:因為這段時間主要關注國內,關注武漢,對台灣的表現了解不多,但我不會擔心台灣會出大事,因為在那裡,媒體不會完全受權力控制,民眾也可以發表自己的聲音。更重要的是,民眾手裡還有一張選票,這就提供了事前防範和事後修正、補救的可能性。

這一點大陸應該學習台灣,保障民眾與媒體有這樣的權利,這不僅僅是對百姓好,也有利於社會的長治久安,對政權本身的穩定也有好處。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。