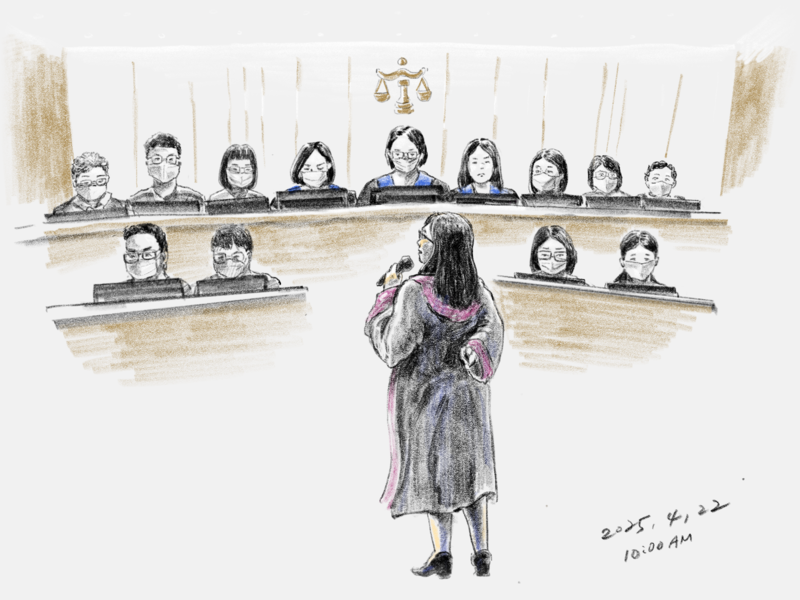

1歲多幼童剴剴於等待收出養期間,疑似被保母劉彩萱、劉若琳姊妹虐死案,經過超過一年的起訴與準備程序後,於4月22日上午於台北地方法院寶慶院區第二法庭開庭,由3位職業法官與2男4女國民法官審理。

此案由於全國高度注目,審理時間創下國民法官制度2023年7月上路以來最長,共計以10天時間審理(另預留3天預備庭期),橫跨3個星期,預定5月7日最後辯論終結,5月13日宣判。第一週除了檢辯的開庭陳述與出示現有證據,重點聚焦在傳喚4位關鍵證人到庭接受交互詰問。

國民法官入席前,被告律師團就先表示,請求法院排除鑑定人台大醫院兒童精神科醫師丘彥南,理由是從其簡報檔案中未刪除的備忘錄中,發現鑑定人與檢察官之間的「私下對話」,辯方認為後者刻意「下指導棋」,讓鑑定人向法院聲請重新採用已遭排除、且對檢方有利的照片影像證據。辯方形容此種行徑形同「套招」,已顯示鑑定人在本案中立場不公正,根據《刑事訴訟法》第200條第1項,向法院請求「拒卻鑑定人」(4月24日法院裁示丘彥南仍可到庭作證)。

法庭於上午10點正式開庭,開始首日程序的重點:檢辯雙方開庭陳述。生於2022年2月,死於2023年12月24日的A童(因《兒童及少年福利與權益保障法》,法庭禁止說出可透露被害人身分的小名剴剴),1歲10個月大,正開始牙牙學語就戛然而止的短暫生命,在剝除了外在紛擾的聲音,實際進入有一分證據說一分話的法庭內,能呈現什麼樣的事實真相與相應罪責?檢辯雙方截然不同的視角,關鍵性地為這場馬拉松審理定了調:猶如月亮的兩面,同一故事的兩個版本。

檢方直接訴諸被告種種非人道的行為,包括捆綁約束、暴力虐打、餵食廚餘、棄置地面等,直接導致A童的死亡;但劉彩萱辯護人黃任顯強調,在眾人皆曰可殺的社會氛圍底下,事實上有更不為人知的真相,隱藏在這個不幸的悲劇背後,等待透過法院的公開程序逐一揭示。

辯方強調在A童短短的生命中,就歷經4位全日托保母,在每個階段其實都出現某些不尋常的跡象,然而在2023年9月竟只花一個上午,A童就被匆促交接給劉彩萱,在幾乎完全沒有準備的狀況下,被告「土法煉鋼」地用自己的方式,來應對照顧上的難題,最終於2023年12月24日平安夜凌晨1點31分,A童無聲倒在劉若琳住處堆滿雜物的電腦室地上,送醫後因為組織細胞血液灌流不足,低血容性休克而停止呼吸死亡。 檢方起訴法條分為3部分:

在劉彩萱的手機檔案中,檢方出示諸多從2023年9月剛開始接手照顧到A童死亡的12月底,多次以布巾、束帶捆綁A童限制行動、甚至包裹如木乃伊,並以水果塑膠網袋套頭的照片,還有保母姊妹以戲謔的語氣,奚落或貶損A童。當一張張影像出現時,坐在檢方一側的被害人家屬——A童外婆,或許是看到檢察官電腦螢幕上的殘酷畫面,開始啜泣,陪同的犯罪被害人保護協會人員向審判長示意,攙扶其出去後不久,撕心裂肺的哭聲從一旁的休息室傳來,響徹法院。

在出示證據的階段,雙方禁止針對證據做評價或進行實質辯論,攤開在國民法官眼前的證據,是直接造成A童死亡的惡意傷害、長達3個月的虐待過程?還是如辯方所主張,歸因A童個人問題,出現包括自殘、晚上不睡覺等異常狀況,保母以不當手段照顧下發生的意外?在接下來長時間的審理,陸續出庭接受交互詰問的4位證人──菲籍移工Mira、兩位前保母、被告劉彩萱之子王凱弘,以及3位鑑定人──法務部法醫所組長許倬憲、台大兒童醫院醫師呂立、台大醫院兒童精神科醫師丘彥南的證詞,還有作為證人的劉彩萱、劉若琳的說法中,逐一逼近可能的真相。

這一天,法官讓兩位被告簡短陳述意見,雙雙否認檢察官指控,劉彩萱承認有懲罰A童,但絕無故意傷害凌虐之意,劉若琳則情緒略顯激動,堅稱「我沒有犯罪」。

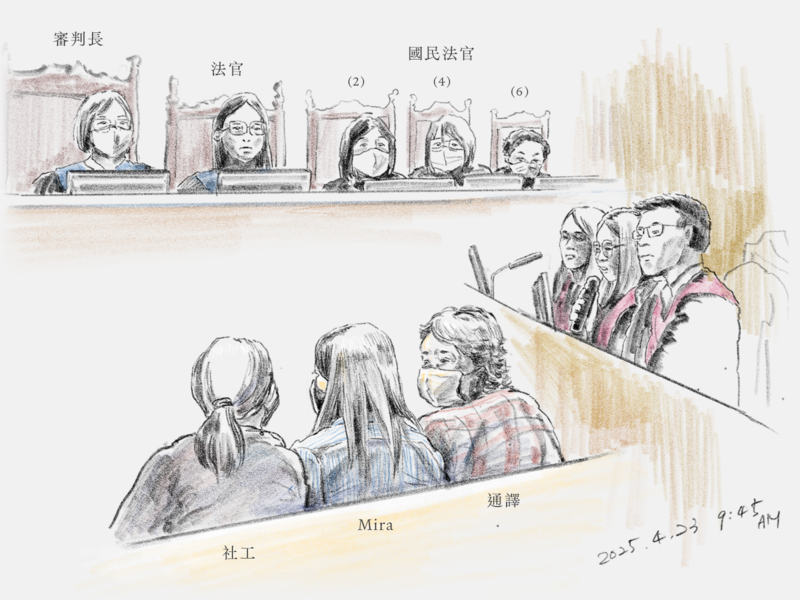

第二天的審判日,國民法庭外傾盆大雨,每一滴雨,都像是證人Mira壓抑不住的情緒落下。法庭上落淚的,是此次由檢方傳喚、曾受僱於劉彩萱的外籍移工Mira。她在 2023年首次來台,負責照顧劉氏姊妹癱瘓的父親。雖然服務時間不到半年,從陳述中提到多次目睹A童遭受不當對待。

Mira如今已在美國結婚,這次為了作證,特地搭機跨越太平洋,克服時差回台出庭。開庭前延誤10分鐘,Mira反映法庭內應訊台(證人席)離被告很近,有心理壓力,要求作證時社工陪同在旁,檢辯雙方皆無意見。

檢方自上午9點40分起展開主詰問,檢方鉅細靡遺地詢問,劉彩萱及劉若琳在家的生活作息,試圖還原A童在保母家中的生活狀況。根據Mira證詞,劉彩萱通常在上午10點準備食物,從冰箱中拿出前一日剩飯、剩菜,倒入果汁機攪碎後加熱,甚至有一次加入燒焦的鍋巴。

Mira過往習慣稱A童為「Baby」,她說Baby每天只吃一餐,用餐的地點還是在廁所裡。Mira作證時指出,「劉彩萱會把Baby帶到洗手間,在那邊餵,再幫他洗澡,洗完澡只穿尿布出來、不會穿衣服。」

在廁所封閉的空間裡,只有A童與劉彩萱,Mira卻從門外聽到異常聲音,聽過A童在浴室裡被打的「啪啪」聲(Mira在法庭上用自己的右手拍打左手模擬聲音),還有聽到A童的哭聲與叫聲。

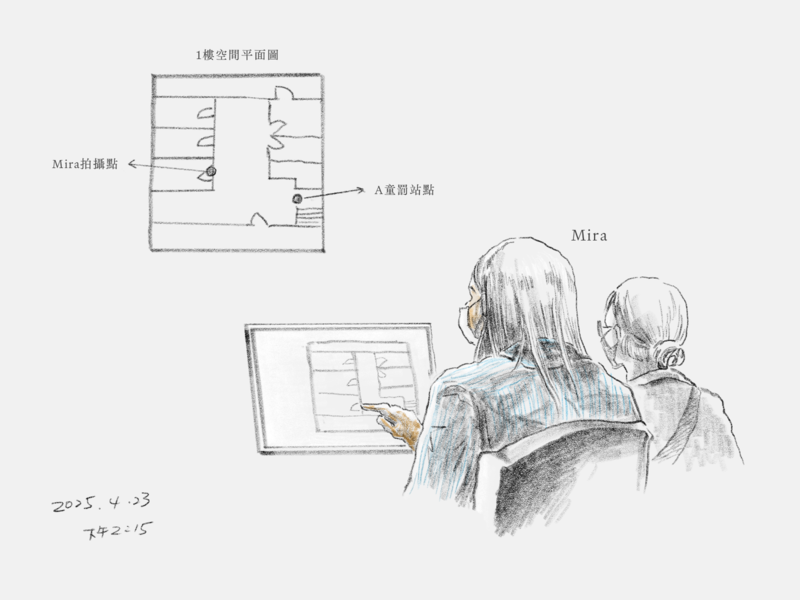

除了餵食廚餘外,Mira指出:「在家裡每天都可以看到他被罰站。」Mira在證人席上,把雙手放到背後,模仿A童總是以「稍息」的姿勢站立──身體筆直,不敢亂動。這樣的罰站不是10分鐘,而是每天中午和晚上各站上兩到三小時,Mira當時察覺異常曾偷偷拍照或錄影,也成檢方提出的關鍵證據之一。

檢察官繼續追問,「A童罰站後,腳有沒有什麼變化?」「腳好像不是正常的,有點變形。」Mira對檢方補充。此外,A童罰站時,身上只穿著尿布,當時天氣已漸漸轉涼。她唯一一次看到A童穿好衣服、坐著玩玩具,是家中有專業人士(她無法確定是否為社工)來訪時。

Mira第一次見到A童是在10月,不到兩個月後,她明顯感覺「Baby愈來愈虛弱」。期間Mira目睹劉彩萱帶著「愛的小手」進入廁所,每次A童洗澡時,熱水器都沒有運轉聲;A童走入浴室時,看起來都很害怕。直到12月26日,Mira從醫院返家,才驚訝得知A童已經過世。劉彩萱對她說:「如果有警察來的話,請你回答『沒有看到或聽到任何事情』,這是為了你的安全。」檢察官主詰問長達兩個小時。

面對這段證詞,辯方於當天下午僅以約半小時進行反詰問。劉彩萱的辯護律師謝孟羽透過居家平面圖,來回確認孝親房的位置並質疑,Mira主要活動於孝親房,無法直接目擊浴室內的情況,也未實際確認洗澡用水的溫度。他強調,Mira的證詞中並未聽見劉彩萱或劉若琳要求A童罰站,而是A童「自己去站的」。

至於劉若琳的辯護律師林俊宏,則重申:「Mira從未看見劉若琳打過、處罰過或捆綁過A童。」

進入國民法官補充詢問環節時,多位法官進一步追問細節,試圖釐清劉若琳在案發期間是否存有消極或縱容之責,2號國民法官問:「劉彩萱(幫A童)洗冷水澡的時候有哭叫,劉若琳在場嗎?」Mira回應:「有在場,但她沒有進浴室,也沒有表示關心。」

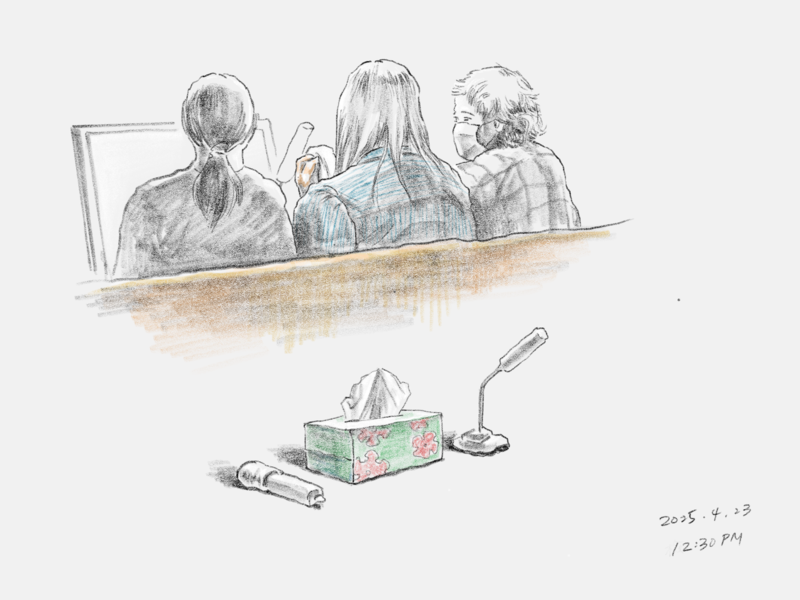

法庭持續至傍晚5點才暫告段落,Mira的證詞對劉彩萱不利。而Mira回答檢方最後一個問題,成為當日最具重量的結尾。檢察官問她:「這次為了作證返台,是否可能影響你申請美國綠卡?」她不假思索地回答:「我是為了幫Baby。」她忍不住聲淚俱下:「因為我也是媽媽。我覺得劉彩萱姊妹對Baby的行為,不是人做的事情,我只是盡力做我能做到的事。」那一刻,法庭靜默,旁聽席不少人跟著Mira落淚。

審判進入第三天,本日傳喚在劉彩萱接手前照顧A童的周姓保母、蕭姓保母,及劉彩萱的兒子王凱弘出庭作證。一早法院門口擠滿憤怒民眾舉牌抗議,對著駛進院區的囚車高聲怒罵,要劉彩萱一家「去死」、「下地獄」;之所以群情激憤,多少因證人王凱弘與被告具親屬關係,眾人認為他的證詞可能偏袒掩護家人,不可採信。

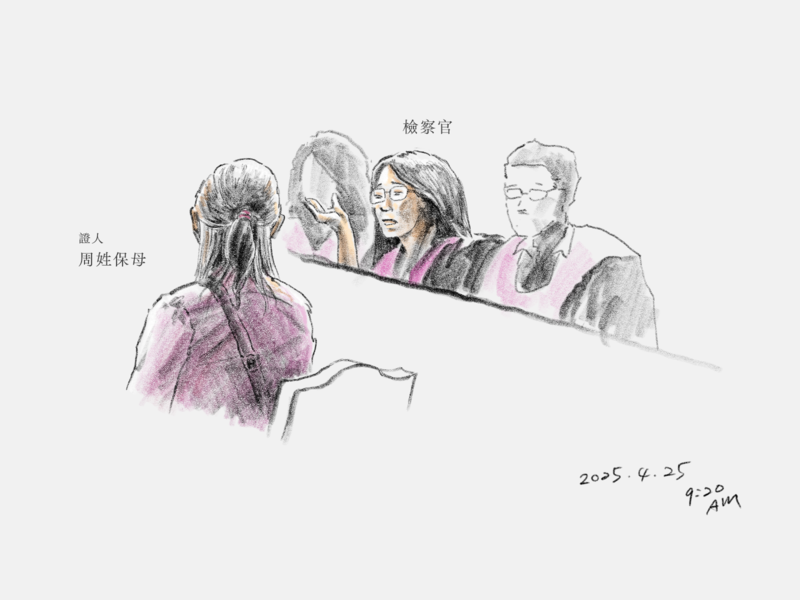

上午法庭接連進行兩位前任保母的交互詰問,檢、辯、審三方都企圖從歷任照顧者口中釐清A童過往的健康發展和日常生活情形。第一位出庭作證的周姓保母已有30年托育經驗,在2022年6月28日至2023年8月31日受A童外婆所託,以每月3萬元費用,一週7日、24小時無休全日托育。

周姓保母見證A童從5個多月大到1歲半的成長時光,在她眼中,A童是個溫和、怕生、情緒穩定而偶爾調皮活潑的小孩子。當時家中還有另一名小女嬰,「我另外一個小朋友很愛哭,他們年紀都還小,但是A童後來比較大了,跟這個小妹妹可以玩在一起,妹妹就不愛哭了。A童走了以後,她就又開始哭了,所以他們的互動很好,」周姓保母回憶。而投影在證人席螢幕那張兩小無猜、滿臉笑容的合照,也印證她的說法。

A童每天約8點跟著保母起床,喝150~180CC的牛奶,換完尿布後,中午11點吃午餐,餐後補上90~120CC的牛奶;午覺睡醒,周姓保母擔心準備晚餐時A童會餓著,再餵90~120CC的牛奶,通常傍晚5點吃晚餐,晚上10點上床睡覺,睡前也會再給予牛奶。周姓保母表示,在正餐和牛奶之間,一般還會再視孩子食量給點心和水果,A童常手抓著切成薄片的蘋果,吃得津津有味。為顧及營養,正餐有白飯、魚、肉、蛋和蔬菜,並剪成丁狀讓牙齒尚未完全長好的A童能順利進食。

交互詰問時,檢方除了讓周姓保母描述A童的日常和性格,也確認A童是否有難照顧的問題,是否曾出現罵髒話、磨牙、自我傷害、撞牆倒地等劉彩萱指出的怪異行為,周姓保母一一否認,並提到「(A童)換尿布的時候手腳會比較僵硬,但我只要換尿布就會跟他互動,按摩放鬆,慢慢問題都有改善。有時候小朋友會有這個反射動作,是他對於新的人、新的環境會有一些害怕的保護機制。」除此之外,A童都很正常健康。

檢辯雙方除了著墨A童的健康狀況,另一焦點是周姓保母與劉彩萱的交接過程,是否充分告知照顧A童應注意的細節。周姓保母表示,只與劉彩萱見過一次面,但當時沒有足夠時間談話,僅提醒劉:「拜託多愛他、多照顧他、多疼他、多抱抱他。因為A童剛開始去到一個陌生的地方,難免會害怕,這是我最想說的話。」至於食物應該如何打理,周姓保母認為這是擔任保母的「基礎」,根本無需特別提點。

第二位證人蕭姓保母則是周姓保母的前手,但她並未直接現身國民法官法庭現場,而是在指認室經由連線隔離作證,原因是擔心現身在被告面前陳述可能產生的不利益。蕭姓保母照顧A童的時間僅不到2個月,因此檢、辯詰問和法官訊問的內容和時間都相對短暫。

在蕭姓保母的陳述和兒福聯盟的工作處遇紀錄中,與周姓保母說法相符的是,A童的手腳肌肉相對緊繃;此外,相較同齡兒童更常哭泣,也因用力導致臉部顏色轉深,但整體來說並沒有難以照顧的問題。A童在蕭姓保母的記憶中已逐漸模糊,也可能是托育時間太短,許多細節皆失去印象。她表示,當時都有做紀錄,若孩子有狀況會用通訊軟體回報給兒福聯盟的社工。

上午的證人詰問,檢辯雙方試圖在兩名保母的陳述中建構不同的故事版本──A童是正常活潑的孩童,還是原本就健康亮紅燈的「問題兒」?撇開這番爭論,《報導者》則發現A童在不同保母之間流轉、交接的漏接和斷鏈,無論周姓或蕭姓保母,都未從前一任保母或社工口中獲得充分的資訊,對孩子過往的就診和健檢結果不甚清楚,也沒有時間和機會針對A童本身的狀況,討論照顧的細節和方法。

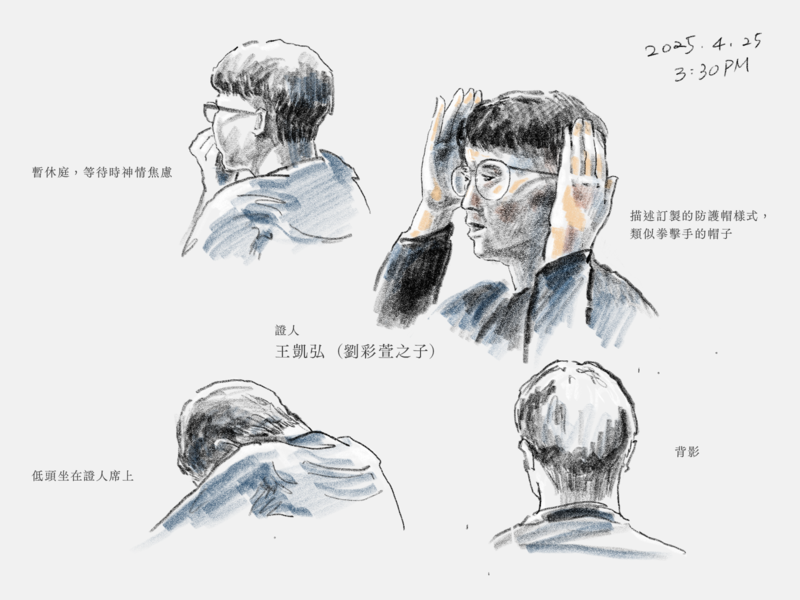

午後,劉彩萱的兒子王凱弘身著深藍襯衫、卡其色長褲來到法庭。辯方考量本案引起全國注目,擔心王凱弘現身會遇上麻煩,請求在證人周圍設置遮蔽物;但法官討論後認為沒有必要性,且事前聯繫時,王凱弘亦未表示不願到庭或有困難。

王凱弘平日從事批貨、送貨販售工作,雖與母親劉彩萱同住,但經常在中午前就會出門,直到深夜才返家,若到中南部出差,更會有兩到三日都不在家。儘管如此,王凱弘作證時仍表示自己與A童有過幾次的親身互動經驗,令他印象深刻的是兩人的第一次相遇──

在劉彩萱對王凱弘的轉述裡,A童有諸多怪異言行:把零食拿到桌子底下吃、小便尿得到處都是、往自己身上抹大便、動不動就抓生殖器、常常「撞來撞去」等。但王凱弘表示,他也有親眼所見的場景,例如曾看過A童在摳手,手上有類似結痂的傷口,當時也有提醒母親,劉彩萱則叫A童「把手放下來,把手背背(指放在背後)」。又有某天半夜2點,他聽到房間外頭有聲音,開門查看發現母親和A童正在浴室門口,劉彩萱說A童又把排泄物弄得全身都是,得要重新清理,又另外抱怨A童有磨牙的狀況。

對於王凱弘的證詞,檢、辯雙方皆有追問與質疑,辯方律師詢問,劉彩萱把小孩用布巾包裹成那樣,王凱弘難道不覺得奇怪?他回答,「我不覺得,因為A童半夜會撞來撞去的,怕他受傷,尿得全身都是,又弄大便。我覺得那個東西是為了保護他,我不覺得奇怪。」

面對這樣的說法,法官洪甯雅在訊問時也提問:「你小時候學走路或跌跌撞撞的時候,劉彩萱會不會用布巾或水果網套,綁住你的手腳,讓你不要碰撞?」似乎有意指出此行為並不合理,王則回應:「不會啊,我不會撞來撞去。」

為了避免A童「撞來撞去」,王凱弘也應劉彩萱要求,替她在購物平台訂購類似拳擊用的紅色頭套,但劉太忙未去取貨,後來劉又表示朋友送了另一個藍色頭套可用,但這個頭套,王凱弘僅曾在電腦室裡看過,並未見A童實際配戴過。對於兩個頭套的尺寸、A童的頭圍等細節也無法準確回答。

對於王凱弘證詞的可信程度,檢方在詰問時提出他曾因偽證罪正在接受調查,辯方則認為檢方在他案未起訴情況下,這是刻意貶損證人的信用。不過,王凱弘多次提到要母親趕快告訴社工A童的狀況,檢察官則質疑,王起初並不知道A童是社福機構托養的,又怎麼會知道有社工,是否在說謊?王凱弘表示,「我是知道她一定會有人可以去反映,我沒有說謊,我下意識覺得是社工。」

審判長林鈺珍問:「在112年(2023年)的9月到12月,你一個月裡面可以都待在家裡(指不用出門工作或上課)的時間有幾天?」王凱弘表示幾乎沒有,而此前對於母親和A童作息的問題,他也多回答不清楚。

「你在住處有看見A童怎麼吃飯的嗎?」 「沒有看過他吃飯。」 「有看過怎麼喝水嗎?」 「我沒看過他喝水。」 「A童手上有結痂的洞,就這件事情有去看醫生嗎?」 「不知道,我只知道有牙醫、帶去打預防針,還有社工說可能會有醫療團隊來。過年後可能就可以不用帶(A童)了!」

最後的發問,凸顯王凱弘的證言與理解事實之間,存有一大段空白,以及隱藏在空白背後,剴剴每日可能承受的、令人難以想像的日常生活。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。