國家兩廳院成為「永續劇場聯盟」唯一亞洲成員

當末世可能從預言成為事實,用行動回應氣候危機成了各領域的新顯學。如今,表演藝術界也不再置身事外。由歐盟支持的「永續劇場聯盟」(STAGES)今年年中成立,串連14個國際機構,嘗試從日常營運、演出製作等方面展開「綠色革命」,讓藝術創作不再是守護地球的局外人。

台灣的國家兩廳院作為唯一的亞洲成員,也參與STAGES的第一號劇場實驗《寫給滅絕時代》,挑戰在零差旅、自力發電、低耗能的條件下,將國際共製節目在地化成台灣版本。在藝術的魔幻空間裡,一場人和環境萬物的思辨如何發生?這樣的實踐,有機會拓展到整個藝文產業嗎?

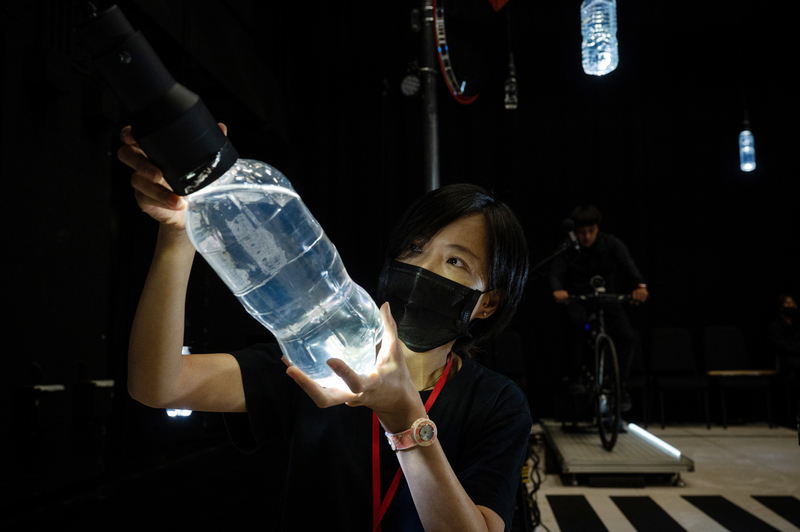

沒有華麗燈光和震撼音效,用70分鐘的演員獨白,直面觀眾稀缺的注意力。故事始於46億年前,加裝回收寶特瓶來聚光的LED燈泡們,如宇宙星體一盞盞亮起,又陸續熄滅,象徵地球初生及幾次大滅絕。

如今我們迎來第六次全員涉身的「滅絕時代」,牆面上幻燈片投影瀕危和已滅絕物種的臉孔,一一念出的名字,像一首哀傷又焦躁的輓歌。

兩廳院準備在秋天藝術節推出的《寫給滅絕時代》,是「永續劇場聯盟」(Sustainable Theatre Alliance for a Green Environmental Shift, STAGES)的第一號實驗。

今年(2022)7月,獲歐盟高度重視、投入200萬歐元經費資助的STAGES,在法國亞維儂藝術節正式成立。由14個劇院及學術機構結盟,STAGES希望從場館日常營運、表演製作等方面,掀起永續改革,台灣的國家兩廳院是當中唯一的亞洲成員。

面臨自然資源耗竭與全球暖化,聯合國氣候變遷大會(COP26)宣示,要在2030年減少45%碳排放量,2050年達成淨零目標。友善環境的風也在COVID-19疫情下吹進表演藝術界,當大自然以病毒反撲,未知讓專業知識失效,一度中止實體演出,藝文工作者不得不思考永續發展的出路,增加劇場的韌性。

身為STAGES計畫主持人,比利時列日劇院總監、歐洲劇場協會主席塞吉.宏哥尼(Serge Rangoni)表示,未來將挑戰在不影響環境的前提下,持續與全球觀眾面對面互動,從藝術文化出發,改變每個人與環境互動的方式。

從「母親」即將死亡出發,讓個人的生命經驗和更大規模的物種滅絕交織。主角娓娓道來地球演化的歷史,眾人在氣候變遷的進程上都補了一腳,把未必有解的疑問,滔滔不絕地拋向觀眾和自己,在脆弱和不安的情緒中,試圖打開共感。

過去談論生態和生存危機的創作並非前所未見,但大多只停留在主題上,從製作面落實永續概念的演出並不多。《寫給滅絕時代》以「零差旅」(No-travel)為目標,STAGES的各劇院組成在地團隊進行改編。雖是跨國巡演,卻無人需要移動,討論都在線上完成,減少碳足跡。自瑞士洛桑劇院首演,這齣戲已去過義大利、荷蘭和克羅埃西亞等國家。

主理兩廳院永續計畫的藝術副總監施馨媛用料理來比喻,她說以往邀演國際節目像中央廚房料理包,道具、人員全運來台灣,加熱後就能給觀眾原汁原味,「現在的概念比較像給你食譜,必須用當地的食材、在地的廚師,手感不太一樣,但你會覺得這道菜被在地化,融入這裡的文化了。」

擔任在地導演的林欣怡投入劇場工作超過18年,長期關注女性議題,曾執導台灣10週年版的《陰道獨白》、參與海筆子劇團的帳篷劇,也擔任白色恐怖聲音劇場《明白歌》的製作人。游走在不同型態且非典型的劇場創作中,林欣怡說,《寫給滅絕時代》恰好集合了近年她特別關注的元素:生態、女性、身分認同。

接下任務後,她首先想的就是找年輕的原住民族女演員:「永續劇場不只是技術,人跟文化也是。」

「我叫莎韻,Sayun Nomin,gahul saku Balong,Tayal Saku。我是來自拉拉山的泰雅族人。」

從自我介紹開始,游以德在舞台上帶領觀眾進入虛實交錯的情境──作為演員,她得假想自己是個研究者、不會演戲的人,但劇本裡其他關於她的「背景設定」都是真的。

就讀台灣大學戲劇學系,畢業後便投入劇場表演,4年前,游以德開始書寫泰雅族人的生命經驗,屢獲文學獎肯定。今年,更接下原民台紀實節目《尋miing紀遺》的主持棒,走訪全台各地原民部落,從遺跡和耆老口中重探歷史。

其實,游以德已經不住在部落很久。

在她上小學前,全家從桃園拉拉山搬到台北定居,以取得更好的教育資源。學業表現優秀,加上膚色相對白皙,如果不說,很少人會注意到她的血統。多虧原住民族正名運動,1990年出生的游以德(Sayun Nomin),在成長經驗裡,「山胞」和「番仔」的稱呼少了很多。但歧視並未絕跡,過去她很少坦露身分,「在都市長大的原住民,從小到大滿習慣去閃躲,只要不提到原住民,就可以不用當原住民。」

讓游以德終於直面的動力,是兩項熱愛的志業。表演必須誠實,「我是誰」成了難以迴避的詰問,表演老師鼓勵她寫作,她說,「我不是因為得獎才繼續寫,而是很多事情寫出來,它才變成一個事實。原來我是這樣想的,原來那些洞在那邊。」這幾年,她一再回到部落,重新練習族語,把自己的血肉拼回來。

對身分的反覆辯證和尋根,也是林欣怡想在戲中呈現的課題,「你不能想到生態、保育、自然,就只想到一些很天然的、不受汙染的原住民朋友們。」現時的台灣,極端純淨的桃花源已不復存在,從當代族人的文化觀和生態觀開啟對話,或許更為重要。

「齊柏林導演空拍台灣的紀錄片,整片綠油油的太魯閣國家公園裡面有一個大坑洞。40年來,亞洲水泥在太魯閣族Ayug部落把整座山挖空。這座山,從原本的776公尺,被開採到剩下200多公尺,各位有站在101底下往上看過嗎?亞洲水泥鏟掉相當於一整棟101的高度,剷掉整座山頭。一直到今天,新城山礦場還是一天炸山2到3次。住在山腳下的太魯閣族人,每天都會聽到炸山的爆破聲,每天,我是說每天喔。」

《寫給滅絕時代》裡,游以德道出正在傳統領域發生的悲歌。大地母親的背脊和心臟被日夜挖開,原住民往往是體驗島內資源掠奪、環境不平等惡果的第一線。

為了深化劇本內容,劇組到游以德的家鄉做田野調查。因為在那裡,也存在開發和歷史的交纏。

「我的部落拉拉山上巴陵,除了有水蜜桃也有著名的神木群。夏天綠意盎然有點像魔戒場景,到了冬天,拉拉山跟台北不一樣,拉拉山會下雪。因為這樣,部落有大量的遊客,族人從很早就被迫急速漢化。其實巴陵『Balong』在族語裡就是『巨大的樹木』的意思。」

要進到巴陵,得先經過角板山,這是泰雅族語稱為gogan的大嵙崁流域中,最接近平地的一處部落,也是北橫地區原住民族與現代化生活交會的起點。1910年代,第五任台灣總督佐久間左馬太提出「五年理蕃計畫」,武力征伐原住民部落,不再採綏撫政策,強勢推進隘勇線。

看似侃侃而談,但這是她做節目主持功課時,才從文獻一步步認識的歷史。「我好像浪費很多時間,為什麼整套教育設計沒有我們自己的文化?」游以德坦言,對祖先感到抱歉,不過百年前的事,身為泰雅的孩子卻到現在才知道。

文化流失與生態變遷,並未隨著日本殖民統治結束。

國民政府接管後,石門水庫興建淹沒數個泰雅部落的居住空間,最常被提及的是卡拉部落。游以德說,「政府有點半哄半騙,說我們幫你們蓋了很棒的社區,大家可以去住,當然有些人不願意走,可是也沒辦法。」約略3,000多名族人搬遷到桃園大溪中庄新村,村落卻被颱風沖毀;再次移居到觀音大潭新村,沒想又遇海砂地和鎘汙染公害。最終,卡拉部落族人只得流離四散。

「你是原住民,離開這邊已經不可能狩獵、種小米,離開傳統的生活方式,所有的錢也都沒了。我們不知道他們現在在哪裡,可能也就離開了,不知道是不是還登記做原住民,但他們也是我們的族人,」游以德幽幽地說,石門水庫改變整個gogan流域族人的生活,包括拉拉山走向觀光發展之路。

從礦場到水庫,積累的利益分配一直都是有邏輯的。游以德在劇中細數,根據2016年的統計,全台灣246個礦區,有196個位在原住民族保留地或傳統領域。

「這些並不是意外。這是一連串的人為決定所造成的直接結果,他決定了某些生命,某些族群,某些生態體系註定淪為『犧牲區』。」

這些討論何以要在劇場裡發生?劇場有什麼特殊性?

「劇場是人跟人意志交換的地方,」林欣怡解釋,當觀眾走進交流的「廣場」,他們必須感受表演者用聲音、表情和肢體丟出的提問。正是這種劇場裡的親身經歷同在,才產生得了重量感。在《寫給滅絕時代》裡,創作者也想挑戰帶來不一樣的時間體感。

「對人類來說,我們的理解大概是:時間就是我們的一生。時間當然是一個鐘頭,時間是一個季節,時間是月亮的圓缺,時間是我們心愛的人活在這個世界上的長度。對人類來說,1,000年裡大概有30個世代?所以有我,和我的母親,和她的母親,和她的母親,和她的母親,和她的母親,和她的母親,和她的母親⋯⋯和她的母親,和她的母親,還有所有,讓她們能夠存活的所有物種。」

不斷重複的、數不清的「母親」從游以德口中念出,儀式性的召喚,把曾經存在的都請到觀眾面前,到讓人有點厭煩的程度。她說,把時間乘上50倍,大約就是現代智人誕生的時間點,泰雅神話生命的起源。

「拿這個數字5萬年跟數十億年相比,那時候,這個星球上甚至還沒有氧氣!然後,把所有的一切,全部再壓縮到一塊石頭裡面,變成細細的一條線,像描圖紙一樣薄薄的一條線。」

這就是地質學中「深時間」(Deep Time)的概念,藉由人和地球生命時間的重新定時,思考人和環境之間的關係,和其他非人生命與物質的連結。也許,在我們DNA裡有著自己都忽略的深層記憶。

就像游以德在劇中提及一棵心愛的樹,在拉拉山已倒塌的第23號神木,樹齡超過千年,交錯重疊的時間裡曾遇上一個泰雅女孩,被撫摸、感受和在乎。它存在的時間裡,許許多多母親也死亡了,它的死亡,還有更多物種的死亡,不是無聲和無意義的。

「我不會看完這齣戲就覺得要節能減碳,或綠能救地球,可是它好像有機會去展開一種感受性的想像,」林欣怡說,劇中女主角正經歷一種「壞掉」的狀態,不知道究竟能做些什麼,她有個人的焦慮,也有對萬物的祝福,於是觀眾也可以把自己放在這樣的情緒裡。

當演員在前台帶來感性體驗,幕後團隊則從製作面理性計算,如何更有效率創造和使用能源。為達到原計畫中「自力發電」與「瞬間用電不能超過150W」等規範,從發電機製作、舞台、聲音、燈光設計都是新的挑戰。

團隊找上曾任「噪咖藝術」藝術總監的王仲堃來製造發電機,動力藝術裝置是他的創作興趣,其中一個作品就是位在大安森林公園裡的活水飛輪,民眾透過踩踏飛輪可為公園池水供氧,流水不腐,能驅除蚊蟲孳生,與生態共融。

發電機完成,150W的用電上限卻還是讓設計群頭痛。過去多在專業場館裡演出,燈光設計劉柏欣被導演找來時,聽到條件幾乎傻眼。

劉柏欣解釋,劇場傳統的鎢絲燈,一盞就要750到1,000W,新的LED燈具雖較省電,但一顆也要150W。「還沒加上音響投影,就算他們都不要用電,150W全部都給我用,但我怎麼可能用一顆燈就做完一整齣戲?」以兩廳院實驗劇場為例,劉伯欣上次用了130顆燈,同時只開一半也要將近7萬瓦。

燈光設計變得不只要考慮美感和平衡,還有努力發電的人,她深刻體認到,「不是說距離上限還有30W可以用,要看車手踩不踩得動,能夠踩幾分鐘?這是一般演出中你不會經歷的共生狀態。」從能源減省開始,轉換設計思維,想想對地球更友善的作法,劉柏欣表示,「你的立場和選擇,你願意怎麼做是有影響的。可能沒有辦法阻止滅絕,但至少不是加速或無動於衷的。」

原來劇場裡的合作關係、用電的代價,也是真實世界的縮影。

製作發電機的王仲堃有感而發,「早期劇場用燭光也可以演戲,現在條件不一樣,用電真的不覺得奇怪,習以為常,但電其實是非常珍貴的,我們忘記了這件事情。」

集合眾人之力,嘗試在地落實STAGES的國際共製節目,林欣怡笑著說,如果沒有相關限制,以她過往的創作習慣,根本不會在兩廳院的實驗劇場演出,小劇場或戶外廣場會是更好的選擇。

2014年由波蘭女演員卡霞(Kaxia)和台灣劇場工作者鄒雅荃共同創辦的自然而然劇團,以「零廢棄劇場」為目標,藉由可重複使用材料來減少垃圾,例如把二手衣物改造成戲服、用紙蛋盒和廢布料重組成舞台布景。近年,她們更常演出「環境劇場」,借用戶外日光照明,還可以降低物料浪費。團長鄒雅荃說,「在環境裡面就不需要搭大型的布景,我們擷取空間裡面本身有的特色,調整我們的演出內容。」

幕後製作出身的她看《寫給滅絕時代》,坦言雖然演出本身有用電上限,但只要進到有中央系統的場館,就免不了空調。不過她也認為,這樣的實驗別具挑戰意義,舉最耗能的燈光為例,「必須假裝忘記你是在劇場演出,要容忍照明亮度有限,你的觀眾如果看不到的話,在劇場設計上面要怎麼樣去轉換?這對於劇場創作者來說,也是一個觀念上的twist,如果沒有想到要拋棄習慣的劇場觀看方式,就還有很長的一條路要走。」

除此之外,鄒雅荃提醒,計畫強調的「零差旅」可以不只是人員移動,還多進一步設想製作材料的運輸成本,「他們有很多自製的燈具,在購買那些材料的時候,是不是有更前端去意識到,材料的來源是什麼?」

在看不見的地方,拆台後經常產生難以回收的廢棄物,像是燈光布線和固定地板踏墊的眾多膠帶,「大概有6、7個足球那麼大,場館愈大,你製造的那些膠帶球就愈大,很可怕。這些東西無可避免,我們使用得再怎麼省,都必須要回溯到製作源頭,這些用品可不可以用別的方式去替代,或是讓塑料成分再更低?」

這些矛盾和辯證,團隊在解題過程中都曾思考過。林欣怡說,當大家決定要參與製作,就是要試著跟既有規則協商對話。

「我今天來實驗劇場,只用一顆燈泡演完一齣戲,沒有人會覺得我很環保,大家只會覺得那是你的美學選擇。但如果是兩廳院邀請大家一起來試低瓦數的作法,這就是場館的態度。可能會被罵、被討厭,但是可能有人覺得有趣,那來做做看,意義就不一樣。」

她也希望,這些實驗不只停留在個別團隊,還有機會撼動更大的結構。

創立35年的兩廳院加入STAGES,拿起永續共融的藍圖,是期待從國家級表演藝術場館開始推動改造,成為藝文產業的探路者和分享者。

「我們不要想說馬上要改變很多事情,可以先從簡單的開始做起,不花錢可以馬上做到的事情,大家會比較受鼓舞,」施馨媛以減紙舉例,問卷電子化、減少DM海報印刷,外租場地的檔期管理系統也都上雲端。這些項目看來無足輕重,許多企業或組織早就在實行,但在大型表演場館卻是重要的起步。

從日常營運開始,系統性的改變帶來明顯效果,比如兩廳院的照明從傳統燈泡改為LED,節省7成耗電。硬體設備的調整上,曾是兩廳院工作人員的鄒雅荃特別有感──近期回到館內準備演出,排練場的空調終於不再冷得需要穿厚外套,溫度控制宜人許多。

但她也提醒,除了節能,重新盤點場館的電力來源也很重要。像兩廳院的用電全靠台電,由於顧及建築物外觀形象,不容易裝太陽能板或架設風力發電,但也許可以思考如何跟乾淨能源的發電者合作,改變更根本的電力結構。

施馨媛解釋,表演藝術圈在永續的路上,沒有其他產業動得早,直到疫情和數位化的刺激,才開始認真思考改革。「去年我們剛導入的時候,幾乎沒有人在談,沒有人知道那是什麼,有人質疑為什麼劇場要做永續,但現在幾乎每個劇場都在討論這件事情了。」

廖舒寧說,要針對場館屬性和現有條件來客製化,「我們的目標是希望他們可以有短、中、長期的計畫,至少他們自己能看到成果,漸漸地會覺得永續或節能這件事是重要的。他們要先看到這個好處,才能夠有更多方案。」針對劇團,也希望透過對政策及補助單位的倡議,讓投入永續製作的團體能在重要的場館裡有「保障檔期」或優惠。

兩廳院已成立永續小組,有近30名成員,每個部門都要派人參與。施馨媛解釋,「我們希望沒有人是outsider,每一個人都必須involve。」在每月例行會議上大家彼此監督,確認工作計畫要如何修正。

共製《寫給滅絕時代》只是序曲,未來兩廳院也預計推出自己的綠色製作,希望有機會逆向出海。施馨媛認為,應整合更多場館的資源,推出質感好的作品。受限於台灣觀眾市場,很多作品常演個幾場就結束,道具、服裝和布景就此封箱或丟棄,但好作品有機會敲開更多巡演場地的門,她說,「一個作品如果能演超過10場、20場,才是真正的永續。」

此時此刻,藝術創作者和消費者,已難以對環境衝擊置身事外。

假如沒有安身之所,各種創作也就沒有立基點,施馨媛感嘆:

「過去我們講到永續,是對美好生活的倡議或推廣,但現在這已經攸關我們生存,是能不能好好活在這個地球,很緊迫的東西了。」

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。