週六專欄【電影不欣賞】

1921年10月17日,台灣文化協會在台北成立,並以「謀台灣文化之上」為宗旨,透過舉辦各類文化活動,肩負日殖民下台灣社會啟蒙的重任。文協也以民族自決自治的理念,對殖民體制提出批判與質疑,種下民主、自由與人權的種子。文協的文化活動媒介,也包括彼時問世不到20年的電影。1926年,文協以成員蔡培火購入的影片及放映機成立「活動寫真部」,培養放映隊,巡迴全台放映,透過影片的內容與辯士的解說,散布啟蒙理念;而文協分裂後蔡培火另組巡映隊,如「美台團」,亦持續電影放映的活動。

始於文協的巡映隊,在其後的美台團於1933年因成效不彰而中止放映後早已落幕,但其以影像傳遞文化的理念,以及文協的革新批判精神,百年來依舊影響至深。國家影視聽中心2021年12月中旬推出「致憤青・文協百年紀念影展」,便是希望以銀幕上今昔百年光影的對照,向文協精神致敬。

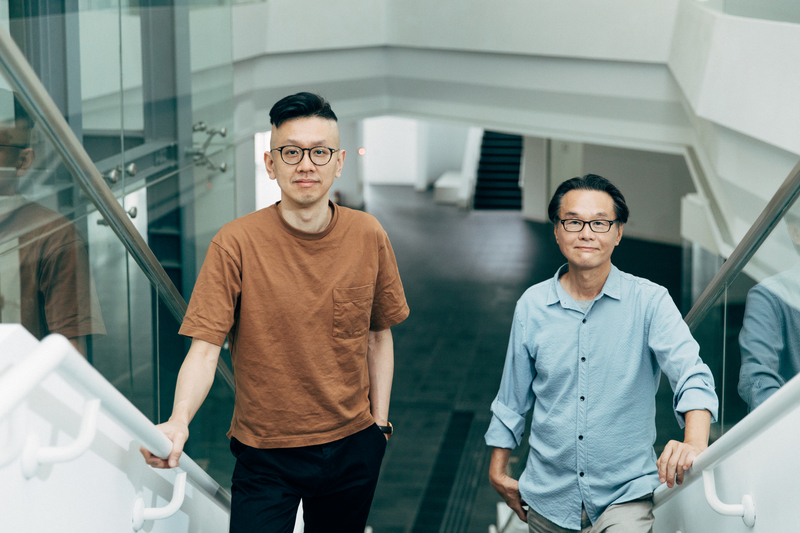

《電影欣賞》雜誌自該影展的三大單元延伸策劃專題,嘗試在觀影之餘,提供更深更廣的討論方向。本文即邀請電影學者孫松榮與影展「焦點影人」單元的導演黃明川對談,從黃明川在1987年開拍《西部來的人》開啟台灣電影獨立製片路線的時間點切入,探看黃明川如何從「神話三部曲」至今,不斷在作品中以純粹的獨立製片精神「造自己的反」,始終如一。

黃明川

台灣獨立電影先驅,1990 年代的《西部來的人》、《寶島大夢》及《破輪胎》,獲多個國內外獎項;後聚焦於台灣當代藝術及文學紀錄片拍攝數十載,曾以「解放前衛」系列獲第一屆台新銀行「視覺藝術獎」 首獎;他自2013年起擔任嘉義國際藝術紀錄影展的策展人,積極倡議「藝術紀錄片」概念。2021年12月榮膺第22屆國家文藝獎美術類得主。

孫松榮

旅台馬來西亞電影學者,法國巴黎第十大學電影學博士,台北藝術大學藝術跨域研究所及電影創作學系教授。主要研究領域為現當代華語電影美學研究、電影與當代藝術,及當代法國電影理論與美學等。並編著多本蔡明亮電影專書。

孫松榮(下稱孫):您曾提到在1988年的電視紀錄片節目「百工圖」系列中,因為《負荷過度的方向盤:卡車司機》跟《採石為生命的部落:石礦工人》兩支片在宜蘭拍攝的感觸,促成了1989年的《西部來的人》。我閱讀過您《獨立製片在台灣》(1990)一書中的拍攝筆記,知道《西部來的人》開鏡當天是1989年9月7日;隔天9月8日,則是《悲情城市》獲頒威尼斯影展金獅獎的日子。

這兩個時間點很有象徵性:一邊是獨立製片在台灣野戰的開始,另一邊是台灣新電影在國際藝術電影的收成,就此侯導正式邁入世界大師之列。同時,新電影成為台灣研究的主流與熱區,甚至是華語影史不可或缺的一部分。當然,這段台灣電影的宏大歷史也成為當前金馬獎最主要的舞台背景之一。至於獨立製片從1989、90年以降,包括您與後來許多新進導演的作品和創作歷程,則是尚未被台灣電影史事好好書寫的篇章。

32年後,獨立製片從1990年代開始到現在,已成台灣某種必然,或某種理所當然的創作、發行與影展的路線,此一概念跟您當初所理解的是否有所改變?異同又何在?

黃明川(下稱黃):確實從《西部來的人》到我最新的紀錄片《波濤最深處》(2021),剛好相差32年。從過往一直到晚近,被問到的都比較在於技術與物質這兩方面。事實上,這32年當中又夾了一個《西》片DVD的發行。所以我們從這三個時間截點裡人們的反應,可以看到一些明顯的變化。

第一個就是評論者確實都改變了,《西部來的人》當初會進入大家的討論,大概跟「中時晚報電影獎」相當有關,當時這片子有入圍「年度優秀獎」,最後也得到「年度電影開創獎」。當年評審之一的英國影評人湯尼・雷恩(Tony Ryans)認為它是年度最好的作品,但國內評審有很強的反對聲浪,這部片卻也因此受到重視。

從這些評論現象來看,《西部來的人》在1990、91年時的國內評論者,在我2012年發行DVD以後都沒有執筆談論此片──那些評論者在1990年代初期被認定是重量級的評委,還包括一些香港的,都屬於來自業界,或是西方訓練出來的經典影片觀察者。

2012年後,出現不少新評論者是只看過DVD的,確實很有趣,他們多數不是學電影的,有譬如學西方哲學、文學的,像張德本這位詩人將這三部電影命名為「神話三部曲」。所以是完全另一種不同專業的人,他們似乎更能感受這三部曲的根源,也更能運用符號、隱喻來揭發所看到的電影細節與埋伏。這兩個不同世代的族群有非常巨大的差異,我深深覺得差異來源是時代氛圍的改變,才培養出完全不同特色的人,台灣的開放讓人們的論述更能包容,讓古典的「專業」以外的元素進到電影觀察中,真的是一種新境界。

黃:儘管如此,技術面跟物質面一直還是報導的焦點,因為那是比較容易溝通的。您提到「現在的獨立製片」一事,此刻確實已在台灣蔚為流行,但相對技術跟物質,獨立製片的精神性反而較少被討論到。大家甚少談及我獨立思辨的行為,不問我「你為何如此去做?」、「根植於什麼樣的精神、基礎?」或「你有什麼社會信仰,或者是歷史的、不可擺脫之物,導致終身不忘?」

剛好您提到32年。《西部來的人》跟《波濤最深處》兩部片相隔32年,其共通現象就是:首先,《西部來的人》是我離開自己的河洛(福佬)族群,去探索泰雅族,並分享我所知悉的原住民口傳文化。原住民的歷史縱深我也沒有放棄。再來,32年後的《波濤最深處》則是試圖離開我自己的性別,去揣摩更大地理範圍的女性對她們國家的檢視,也就是去審視她們在自己國家的社會地位、階級地位、受到的壓迫,以及國家的歷史;2021年我離開我自己、離開我的國家去面對、去聆聽她們的心聲。也許您可以説從我拍片以來,除了1999年的《破輪胎》是拿自己與工作夥伴開玩笑以外,我的影片絕不涉及自己的喜好、個人史。所以32年前不少人看了《西部來的人》後說,「你在講你自己」,這個是在非常沒有人文見解和史觀,以及在缺乏全球人口移動的基本認識下來批評我的。

黃:至於如何重新看待獨立製片,再定義這段歷史,其中過程涵蓋相當多的事情。大家一直對我誤解很大,起先就是常把「獨立」跟「製片」分開來看,這是不應該的,因為independent filmmaking是一個概念,不是可分開的兩種概念。

再說,如果沒有「獨立人格」,你所做的獨立製片就只是形式,而且可能是被動的──現在大家都已經照既定獨立模式運作每一部電影,你要選另一種方式,可能也找不到人幫忙,或不曉得怎麼去進行另一種形式的獨立製片吧。

所以如果沒有獨立人格,沒有每一部電影的前期獨立田野(調查),那已經不叫獨立製片,或者說獨立製片的精神已蕩然無存了。在這兩個基礎之後,就是「獨特觀點」與「獨特邏輯」。它不是只有田野,還有人格引導出來的邏輯,這個邏輯,讓你可以立刻察覺自己的觀點與別人的偌大差異,而且是非常特有及罕見。這就回應到一個導演如果他確定在獨立製片,對我個人而言,自然應是一種默默的、省察的、絕對開創性的方法,而非套用模組。

孫:1987年「台灣電影宣言」針對了政策、傳媒與評論體系提出呼籲與批判。您1990年在《西》片電影書中的「獨立製片宣言」裡則具體提出主要精神與要素:包括創作題材、演員、金額、資本,還有藝術理念等。當我們把「台灣電影宣言」跟「獨立製片宣言」並置,「藝術電影」跟「獨立製片」會是兩個截然不同的概念嗎?

黃:我沒辦法評論別人的宣言,不過確實有人私下說我是在反別人。

孫:您是說反新電影嗎?(笑)

黃:我就不講這個問題,因為我又沒有加入任何所謂的group(群體),我走自己的路,無法評論。

黃:我這樣講比較清楚──我的祖父輩都住農村的土角厝,父輩開始改建磚瓦屋,我的外祖父母則是一輩子住在竹筒厝,廁所在屋外的茅坑,房子內沒有地板鋪面,就只是把夯土打實,稍微比外面的小院子高一點。外祖父赤著腳在屋內走道走來走去,到最後,你逆著後門或前門的光一眼望去,那地上的土是油亮亮的。所以我對三合院並不陌生,不過,那時候鄉土片風潮所及,你可以數一數大概多少新電影是在三合院拍的。

此外,很可能這個也是當年的見解,湯尼・雷恩認為我使用原住民語言拍片,正因為我是個內含雙文化、屬於跨文化的人,才會讓台灣出現《西部來的人》這樣的作品。事實上,我從大四就一直讀日本人研究台灣原住民口傳歷史的中譯本,和二戰後學者做的調查。我去美國什麼中文書都沒帶,就帶了至少三本這些比較厚、還沒讀完的原住民歷史研究的書在身邊。

因此《西部來的人》並不是突然冒出來的,不是因我拍了《採石為生命的部落》就有了這樣的文化基礎。不然你如何解釋片中的旁白?如何解釋影片裡面出現的歷史重量?那是何其沉重的啊?而且是以司馬庫斯的泰雅語來陳述主角古老祖先的行為,這是台灣電影史上絕無僅有的。這樣對原住民的理解,是因為我埋伏了10年,包括在大四、美國、當兵那些階段總總,這也是我後來拍很多片子都花很長時間的理由,我總希望影片的前期田野是非常突出,絕無僅有的。

回看這段時間,我仍然覺得,這種很獨特的個人掌握或是人格,或是自我要求的高度,會讓你永遠顯出特色,這不是故意要有特色,而是不經意就跟別人截然不同。

所以甚至當我的助理們都開始拍片了,我也從未說「我們來弄一個團體,我們要共同拍什麼主題」。如果逆向思考,更可能是因為我都試著要離開自己的關係──我1993年的第二部《寶島大夢》就徹底離開了我《西部來的人》所有經驗,不只是題目,還包括拍片方法、剪輯節奏、夢幻的控制、還有鏡頭使用。

我還故意在拍《破輪胎》時,買來二次大戰前會發出很吵雜聲響的古董攝影機,用棉被包起來靜音;自己加濾鏡,還自我要求整部影片用夜間底片拍攝,故意讓畫面粒子非常明顯、粗糙。這個都是《西部來的人》的逆向行為,我一直在造我自己的反,何來去加入一種特定的creed(主義)、discipline(紀律)、dogma(教條)?對我來講,我恨不得下一次是去面對尚未發現的不可思議的自我。

我沒辦法評論別人、別人的grouping(結夥),幾十年後我們只能喝采他們的影響力都一直在,一直有一代一代接續。但我呢,我就是獨自一人。

孫:您提到「離開」,「神話三部曲」裡總是有角色不斷逃跑,包括處在廢島化的歷史處境,《西部來的人》的阿明、《寶島大夢》的逃兵,或《破輪胎》的阿猛。「神話三部曲」作為您作品的關鍵字,跟反烏托邦、除魅、或某種大夢初醒有關。離開等行動的設計,也都緊扣著您談獨立製片時提到的「游擊現場」。如果把這兩者扣在一起,關於題材、角色與拍攝手法都遠離都市、甚至遠離某種文明化的世界。回到「野戰」概念,對您而言,這是否就意味著戰場、戰爭,或某種敵對狀態?它有一個方向性或實體空間的概念?

黃:我已有稍微提過「離開」。但從解嚴前到1990年代,「離開」是反抗、解除夢魘,或解除政治痛苦最直接簡易的方法,它滿主流的──當初台灣人就是移民、留學不回來呀,就是以離開來不直接對抗支配者嘛!也許您認為人們或許完全無意,但是當他們去追求更幸福、更沒有壓力的生活時,就得離開。所以,如果你看到我的影片裡面有離開,我這種表現在當時並非孤單的,是有普遍社會性的。

但這個「離開」何時減弱、或淡化、或逐漸離開我們?我個人總是認為,解除戒嚴當然是第一步。第二步就是1992年的「刑法一百條」修正,當時藍綠之間非常強勁而暴力地爭奪議會主導權,就是為了刑法一百條。彼時黨外最大的訴求是廢止,雖然後來仍沒有廢止,但總算拿掉「意圖顛覆政府」這幾字,言論自由就跟著打開了,正因為「意圖」並沒有實質犯罪行為,有行為才能定罪,於是「離開」逐漸不再維持其在社會的主要思維。

黃:至於您說的「廢島化」,三部影片中大概只有《寶島大夢》是我真的透過設計一個不存在的離島、軍營、私槍交易和逃兵,來建構夢幻的、對於解嚴時期的思考。不過裡面還是有一種真實。有些事件都是我曾親眼目睹,只是把工具換成槍枝,把丟石頭換成開槍,讓這個故事更瘋狂。

因此它也像您說的,有了鬼魅、再加以除魅或反烏托邦的大夢初醒這種形式。沒錯,我片中結尾之所以有那句「似乎這些都未曾存在過」,就是因為在1993年左右碰到一位年輕人,他問我「什麼叫做戒嚴?」──我的天啊,才過了6年不到!所以我就認定「我同意你,以前沒有發生過,因為我要拍一部電影,結語就是沒有發生戒嚴這件事。」

其實他說的話我聽了很震撼,我們何以把歷史忘得這麼快?這些種種就讓我開始顛覆我的古典,《西部來的人》對我來說是非常古典、非常久遠,是一路從大學時代蔓延到回國,我依依不捨的故事,我立刻發誓在兩年內就要推翻它。

而為了讓夢魘感很強,我除了故意用夜間底片,並在白天用很濃的濾鏡,我還透過加柯達的動物膠或壓克力濾鏡,把整個標準色溫降了大約550到800之間,讓影片裡的草看起來都很乾、沒有水分。不管技術上或情感上,我都脫離我自己,在攝影器材、曝光,影像質感這些我能掌握的環節下,經營您所謂的「廢島」。

黃:您也提到了關於「野戰」、還有「游擊現場」,不曾有人這樣提出這些字眼來拷問我,我覺得還滿有趣的,就是打人總是會被反打一拳。(笑)怎麼說?我這樣慢慢描寫:我拍劇情片時,劇組大概會帶10個到16個人。《西部來的人》大約是16人,《寶島大夢》、《破輪胎》也控制在10人上下,到底就是一、兩部車就能搞定。而這些人勢必也要當演員,像「寶島」(曾憲忠),他在《破輪胎》裡面就演兩個角色,在《寶島大夢》裡面也演兩個角色。

我拍電影是一個緩慢的人,我希望精準,但又不想搶拍。不過,我也是希望我的助理都能暫時吞忍下去,當我決定了一個鏡位,你就是照做,可是我會給你時間:晚上我會去買很多啤酒放在桌上,容許他們開始訐譙、讓他們抒發悶了一天的痛苦。換句話說,我不是那種嚴厲、苛刻型的導演,會在眾人之前責難、臭罵某個助理,讓他難堪。我也因此跟他們有旅行觀看台灣或革命拍片的情感,這是在跟別人的戲時沒有的,他們說的。

談到「游擊現場」,嚴格來講我拍片並不隨性。例如您問跟了我5年的助理曾憲忠,他會告訴您《破輪胎》每個鏡頭幾乎都只拍一次(one take),只有少數幾次意外take two,但最多就是補拍一顆鏡頭。我常常理解預算有限、觀察有限,如果犯了錯,剛好有機會修補,就用下個鏡位修補。我總是這樣思考。

孫:台灣在1989、90年直到現在,不斷地強調原民史與文化等論題。您在大學時已開始關注原住民的語言、身體,還有身為漢人導演如何處理反漢化行動,如何去反思自我等嚴肅課題。1990年代台灣電影或獨立製片,反覆思考台灣的主體性,《寶島大夢》與《破輪胎》不只講原住民的問題,當然還包括漢人的主體性。當前的台灣電影,先後出現《賽德克.巴萊》(2011)與《太陽的孩子》(2015)乃至影集《斯卡羅》(2021)等作品,複雜地涉及漢原矛盾、語言政治、土地正義等題材。同時,原住民導演用紀錄片方式處理自我跟漢人不同之處,原民創作者在劇情片領域也有進展。若把兩方並置思考,關於雙方再現與思索的歷史主體性,它們究竟有何異同?

黃:我以前也思考過,雖然沒有去認真想,因為我已經離《西部來的人》非常遙遠。但我不是要離開原住民,而是要離開過去的我。我總覺得還有很多沒有看過的自己,而我對那部分非常有興趣。還有什麼更巨大的東西隱藏在我腦袋後面,一直在跟我招手,我卻都沒看見?我想一直找到那個未知的自己。

因此回答您,接受漢文化教育的人(在此不再用籠統的「漢人」稱之),常常在陳述漢文化的移植經驗,在表現鄉村故事的戲劇中更是如此。但很久以前我閱讀其他國家的故事時,就一直在想:如果一個台灣漢文化的人,一直強調他的漢族經驗、漢文化經驗,完全不在乎原住民在漢族祖先抵達之前那一大段約4萬到5萬年的經驗,我能稱這人是認同台灣的嗎?

我看到太多人一直在陳述這件事,並自認很認同台灣。我如果是那樣,我不會認為我自己認同台灣,畢竟這樣我只是個認同漢族的、漢文化的、漢移民文化經驗的人。台灣並不是個單一文化領域的社會,從16世紀末的漢移民到現在,這段時間對於我們所挖到的萬年前骨頭而言是極短暫的。

所以由此逆推提問,我就覺得比較清晰了:我們每個導演,不管是原民與否,都非常渺小,其實「原住民」也不是能用單薄的一句話,或某某幾個導演就能夠涵蓋,因為他們都在我們所知道的教育系統下長大,已經不是舊好茶村(Kochapongan)的卡露斯盎(Auvini Kadresengan),卡露斯盎就是盡力反抗平地對他的影響,才從新好茶又搬回舊好茶,你要有這麼強的抗拒力,原住民的所有精神狀態才會保存在古老不受干擾的狀態。

現在我們已經在一個非常嚴重的互相融合體系裡,加上原民文化縱深至少有4,000年,那個豐富不是我們拍個片就可以解決的,而且他們的多樣性、他們的影片風格彼此差異性明顯;另一方面,他們碰觸當代問題的方法,也不是那麼百分之百一致,也許有的從姓氏去談、從環境去切入、或從被壓迫的部分去拍,更不用講,拍攝原民故事的漢文化導演也多了起來。

我就舉美術界的拉黑子(Rahic. Talif)跟一般原民藝術家為例。拉黑子很當代,因為他受過日本現代美術教育,作品抽象。但也有原民藝術家用繪畫表現古老故事、父子關係、祖靈以及周遭森林跟他們很密合的大環境。

若原民創作者在視覺藝術的創作風格就如此天南地北,另一方面,我們又如何認定哪一位原住民導演能代表原住民?不行。反之,非原民導演就無法談原住民故事?這亦無法用一個否定來決裂。原民似乎已經是當代主流,但浪潮總是一起一落、你不會曉得現在的主流何時沒落──任何巨浪都不會超過30年,不然我們怎麼在此省思別人的幾十週年呢?在最旺盛時期我們通常不會去講幾年,「週年」本身雖然表示持續存在,卻隱含高峰已經結束而去回顧之意。

孫:您在《破輪胎》融入拍了6年的紀錄片素材,10年前我看片子時覺得理所當然。但我現在重看則在想:相對於《西部來的人》與《寶島大夢》,《破輪胎》的做法相當不同,未必其來有自。同時,我也發現當前許多國內外的獨立製片,也傾向使用大量紀實素材或紀實拍攝型態,有意識地讓它看起來很像紀錄片。這在台灣雖不那麼常見,當年卻在《破輪胎》裡被實踐。

就獨立製片而言,您如何看待紀實、劇情與即興之間的關係?紀實性有沒有可能是臨場決定、未必是被劇本化的過程?從獨立製片的語境去看待紀實與劇情之間的關係,有沒有可能得出不一樣的面貌?

黃:我沒有完全涉略台灣每年拍的片子,這部分我無法回答。但紀錄片與劇情片之間確實有種密合關係。

比如我們當時去玉山山頂上拍人,我以為那是全台灣最安靜的地方,結果我們抵達時上面已經有32個人,還有一個廚師正在煮中飯。那個時候,于右任的雕像已經不見了,上面坐著一個應該是新宗教的師傅在念經,很多信徒在膜拜他。但我底片剛好用完,因為沿路拍了很多景色,還好有一位工作夥伴還帶著很舊的、Hi8之類的攝影機。所以那一幕您看到他們在念經,逆著太陽光很罕見的三角形光點充滿整個畫面,那是不得已的。

但有趣在於這非屬於原劇情之設想,原先上玉山的戲只想拍插入用的超16(super 16mm)畫面,不收音,結果反而是因為到達現場出現多種狀況而拍下了錄像(video)的影音畫面。其他的4比3紀錄片式畫面,都是我自己先用16毫米膠卷所拍的巨幅、遠瞰畫面,還有很多其他空鏡頭,多是早期拍的。

《破輪胎》本身又是個奇怪的組合,為了本片特地買一個二手的超16機身。因鏡頭太貴,我就用自己的舊16毫米鏡頭扣起來硬拍,再加上不少類比betacam的拍攝素材。而最省錢又獨立的後製方法,是在我工作室的betacam剪接台把所有素材都掃成betacam帶子來剪接,連音軌都在betacam裡面混音完成。完成的betacam母帶怎麼辦?我拿去中影說,現在有16、超16,還有一大堆錄像的畫面,你幫我都套成35毫米膠卷,他們就做出現在的電影版本。

這樣做,我的工作夥伴認為有點瘋狂。我告訴他,我是一個窮導演,花不起複雜剪接的費用,但如何說故事我自己可以控制,所有的混音都不用錢。其他額外的、我做不到的末端轉拷、放大技術中影可以幫我處理,這樣就好了。我做到最窮電影導演可以做的極端事情。

因此,這也是一種野戰,不像現在的年輕導演朋友拍片有一定的數位手法與器材,很少用紀錄片或不一樣規格的東西套來套去,進入另一種多元規格的情境,或將不同時空關係、觀點的素材套到劇情裡以產生另一種厚度。至少我這些年來看到的,劇情片並不存在類似我這樣的多元作法。

孫:拍《破輪胎》時,您已有一部拍了6年的紀錄片《鐵皮銅骨石頭心》(1995),它如何被放入《破輪胎》?又是在什麼節點開始思考把它放進去?是寫劇本時?或在拍紀錄片時覺得它應該結合劇情片才能更顯完整?

黃:這有一段歷史:《鐵皮銅骨石頭心》全部都是用16毫米膠卷拍的,拍了12年。我為了把它剪出來到處去募款,但一毛錢也沒找到。時代不同了。《西部來的人》我募到300多萬,但這一部,零。我開始想,「這是個好機會,我應該好好嘲笑我自己。」我不是隨便說說,我真的把這個嘲笑寫入劇情片裡,就是阿猛跟另外一位劍仙笑來笑去。一個是委託者,另一個是接受委託,但兩個沒完沒了,雖也碰觸到議題,但更多時候都在笑對方,兩人都對自己的前景完全不抱期待,那就是當初我找不到錢的狀況。

事實上當年我跟拍片夥伴都是一群傻子,好像一天到晚出去,就一定要回到那些地方蹲點,拍下某個東西的變化,因為當時傳統的、一些過往公共、類公共建物毀損的速度驚人,例如台灣各地隨處可見的「毋忘在莒」石碑就快速消失,還有更多的例子。片中的「討論政治」也是這樣來的,因為1990年代我去任何一個地方拍片或跟人討論紀錄片,對方馬上會講到政治,這個情形很正常。

所以我用很low-end(低階)的技術完成獨立製片,我也不在意。《破輪胎》裡面出現的紀實元素,你可以說它是輔助,它卻也是劇情的來源,很微妙的關係,似真似假,但在假當中也確實有真。

關於精準中的另一種即興,是反省自己。它是另一種機會,讓你即使只有一台攝影機,也有辦法分鏡。因為你忍一下、再想一下,再重來就是另外一個鏡頭。也許是不好的拍攝,可是它可以實現。

《破輪胎》的另一種「即興」其實也不那麼即興,就是《破輪胎》每一個景我都勘查過,因為先拍了《鐵皮銅骨石頭心》,百果山、龍潭大佛,還有溪口鄉的鄭成功像,太多地方我都很熟悉,因此現場劇情控制容易。

您也許認為我在現場也有即興,有啦,例如去北關海潮公園拍石觀音,現場剛好有一群信徒在跪拜,我立刻請丁寧去跨過人群,我要的只是這樣,也沒想從信徒身上得到更多戲劇效果。原則上《破輪胎》外景的位置、拍法,很少有多餘的即興空間,這部片的外景從一地到一地移動,就要耗掉一到兩小時,還要再重新振作起來,進入現場的拍片狀態,必須有一種精準性才行。

孫:這就是為什麼有人說您的作品是公路電影。

黃:是有人這樣講。確實我看過至少兩部劇情片走的東海岸景點和我走過的類似。

再回答一個重點,貧窮的拍攝條件還會帶來一個好處,它讓你不會用傳統的方法講故事。若要硬撐出場面,你會把幾乎主要的錢都砸給有票房的演員,讓你快要沒有想像力。實際上你也沒有很多principle photography(主角拍攝)的錢與時間,演員經紀人可能會限縮你的時間,你會疲於奔命、趕時間、或壓縮場次。我常笑說這就是「進入主流的方法」,因為主流就把你框死了,你只能奔命應付,然後就結束了,大概也沒什麼多餘能量。

倒像我這樣悠悠哉哉,沒什麼顧慮,不一定要賺錢,這樣胡思亂想,湊來湊去,更能回到多元媒材的形式,能藉由docudrama(劇情式紀錄片)或者是drama documentary(紀實性戲劇)的概念形塑另一種風格,2019年《給自己的情書》紀錄片加入劇情演員,變成半紀實半劇情影片,就是另一個例子。

因此回過頭來看,我現在還是很開放。到此刻,包括我下一部片子,都還是個可愛的、未知的未來,但我很期待和它相遇。

※本文亦刊載於《Fa電影欣賞》第189期

電影從一道光束開始,映照出時代與生命的光輝與陰霾。無論光影或暗影,都讓世界與人產生共震與共鳴。然而,一部電影不只是一則文本,電影內外所含括的,除了自我經驗的投射外,更附帶著社會、文化與歷史的記載軌跡;於是,電影其實不該只是被欣賞,要探究電影之中更深刻的意義,就從「不只是欣賞」電影開始。

本專欄與「全國最悠久的電影雜誌」《Fa電影欣賞》合作,由國家影視聽中心獨家授權刊載,文章以觀點、論述、檔案、歷史、展示為經緯,陳述電影文化及電影史多樣性的探討。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。