台灣史上受害規模最大、纏訟時間最長的RCA工殤案,去(2018)年8月高院三審定讞,第一批提告的529名一軍受害勞工,僅一半人獲賠5.1億。跟進提告的1,120名二軍官司, 今(27日)台北地院判決出爐,RCA等4公司須連帶賠償23億多元,並且尚未有明顯疾病的勞工也一併獲賠,打破過去必須在人體檢測出污染物,才能判定工殤的限制,對勞工健康及權益保護具有跨時代躍進的重大意義。

一、二軍的勝利,合力寫下逾28億元的台灣工殤賠償紀錄。這群已年逾六旬的RCA老員工們,是台灣勞工意識覺醒的第一代,即便官司給予遲來的正義,他們的勞工運動已停不下手──除了工殤在身體留下的疾病之苦,還將持續爭取後代子孫的認同及運動組織的再造。

RCA自1969年在桃園、竹北和宜蘭設廠,因違法傾倒、排放致癌物,導致上千名員工罹癌、逾200人死亡,1992年關廠。1994年被揭露傾倒有機廢料,過去員工驚覺同事紛紛罹病,成立RCA員工關懷協會(以下稱關懷協會)並聲請假扣押,才發現RCA疑已脫產,2004年4月有529名員工正式提告,求償27億元,但官司打了5,230天,僅有262名獲賠。

此案員工眾多,加上公害致癌及罹病的情況與病發時間有個別差異,官司訴訟十分複雜。依提告的時程分為一軍(最早提告的529人)、二軍(受一軍官司勝訴鼓勵,另行提告的1,120人)。在一、二軍官司中,法官又依提告者身體狀況分為A組(其家屬確因在RCA工作而生病死亡者)、B組(因在RCA工作而罹病者)勝訴外,以及「尚未有外顯疾病」的C組。

去年一軍三審定讞,最高法院僅判A、B組的262人勝訴,另246名C組則發回高院更審、重新調查。 二軍共求償73億餘元部分,台北地院審結,今天判決RCA公司、及其控股公司奇異GE、湯姆笙(Bermuda)、法國Technicolor公司合計賠償23億零3百萬元。此案仍可上訴。

縱使測不到污染物質,就代表勞工沒有被傷害嗎?這是RCA案最具指標的一項意義。一軍案僅有死亡及發病的員工被判賠,尚未發病的C組,如何證明他們受損?法官是否可以接受?在二軍官司出爐後,也為3月將進行的一軍C組更審的判決,帶來希望。

出身花蓮的二軍當事人黃秋娥,國中畢業時就搭著遊覽車到桃園RCA廠工作貼補家用,負責喇叭銅線焊錫的工作,當年廠區煙霧繚繞的景象還歷歷在目。受訪時,黃秋娥撥開頭髮向《報導者》展示額頭上和手上的不知名白斑,並表示自己現在還有莫名手抖、甲狀腺亢進等症狀,即便去看醫師,卻也只是得到「自身免疫力差導致」的答案。她除了擔憂自己將來還有可能出現其他症狀,更擔心女兒的婚姻會受到自己在RCA的工作背景影響,對於要露臉受訪一度相當掙扎。

長期協助RCA員工的工傷協會專員劉念雲也補充說,絕非死亡或罹癌才是傷害,在一軍226名C組會員中,就有至少101人次流產經驗。

二軍一審的新專家證人、台大職業醫學與工業衛生研究所教授鄭尊仁指出,他出庭時特地準備了多達88頁的簡報,從次細胞層級損害到毒物代謝動力學,花了一整天跟法官一一詳細說明。就是為了證明,有些污染測不到、但仍對人體造成實際傷害。

鄭尊仁告訴《報導者》,環境公害案件如輻射屋、中石化戴奧辛污染案法院都已判賠,但這兩案的「污染測得到」,因為放射線半衰期長,牆壁都還測出輻射劑量來計算身體損害程度;戴奧辛則會累積在體內不易排出,即便多年後仍能測得。但「RCA的31種有機溶劑半衰期只有幾小時或7、80小時,20年後要再去測是測不到⋯⋯就算真的能取出濃度高的標的器官腎臟或是肝臟,也不能確定找到發生基因發生變化的細胞,」鄭尊仁點出RCA在法庭上科學證據攻防的困難。

鄭尊仁解釋,「沒發病只是臨床上沒症狀,但身體裡面比細胞更小或是細胞胞器受損,造成DNA改變,這會跟後來癌症有關係。」

即便醫學上難以嚴謹地測量每個人的毒物濃度,但RCA在司法上能取得勝利則是因為司法上放寬毒物與疾病的因果關係認定(即RCA一軍三審時確立的「因果關係認定」原則),而鄭尊仁的證詞也被地方法院所採用,做出二軍C組判賠的判決。

劉念雲說,職災認定不應該只停留在有斷手斷腳或罹癌才是職災,RCA當時已知毒物風險卻完全沒有做任何對於勞工的保護,員工長期喝有機溶劑污染的地下水,主管卻喝瓶裝礦泉水,「這種惡意隱匿行為難道沒有責任?看到老同事一個個罹癌甚至過世,每天承受的心理壓力難道不足以求償?」

台灣職業健康安全連線執行長黄怡翎則表示,RCA的C組判賠,可由已從肉眼可見的損害(死亡、罹病)進展到「雇主因未做足夠防護,而侵害勞工維護身心健康的權利」。除了雇主明顯未做防護的情況,另一種是即便雇主已完善職災防護,一些高風險工作仍存在健康風險,雇主也都應負起勞工日後的健康追蹤責任。

黄怡翎也重申,勞動部今年12月24日已將《勞工職業災害保險及保護法》草案送進行政院,內容涵蓋勞工職業災害的預防、補償及重建,可要求業者固定付出一筆費用,作為後續此行業勞工的職業災害的社會保險基金。

林永頌表示,一、二軍官司勝訴,最令他敬佩的是所有RCA員工,「這群勞工令我敬佩,他們決議要捐出賠償金的25%出來作為公益,不是為自己也是為了台灣社會。」

RCA二軍一審宣判前幾天的一個下午,在八德路巷子裡的工傷協會辦公室,來了幾位RCA當事人,幾張長桌併在一起,大家就圍著一圈坐著。雖然是一個正式的採訪,但《報導者》記者一問到一軍勝訴後賠償金使用問題,這些60幾歲的長者,彷彿像群小學生討論校外教學一樣嘰嘰喳喳地聊起來,眼神更散發出光芒。

「我們可以蓋一間醫院啊,專門給職災勞工看病的醫院!」、「台灣現在醫院好多,不如蓋老人院吧?」、「還是在RCA原址蓋紀念館,然後理事長你住在那邊要不要?」、「可以啊,給我一張床睡在那邊,我還可以導覽啊!」大家你一言我一語的討論著。

半個世紀的歲月,把他們從少男少女成了阿公阿嬤,甚至讓他們大半生飽受致癌污染的催殘,眼見同伴一個一個倒下,擔心後代被遺傳跟著受累,卻能勇敢挺身開創台灣工殤案的里程。爾今,遲來的正義與補償,對他們而言,沒有欣慰,只想著如何回饋。

262人勝訴獲賠的賠償金才剛發下來,關懷協會上(11)月收到法院提存連同利息的7.4億賠償金後,馬不停蹄地進行發放作業,每個人的賠償金範圍從40萬到400多萬都有。

「有人接到電話還以為是詐騙集團,怎麼可能有錢可以拿,」關懷協會理事長劉荷雲笑著說。受訪的當天早上,正是關懷協會進行第二波發放的日子,劉荷雲講完關懷協會幹部們如何密集打電話找會員,讓發放過程幾乎順利全達成外,也提到一些讓她感動的場景,「有人緊緊握住我的手不放一直喊『謝謝』⋯⋯還有第三代陪著阿嬤一起來,說要成立紀念館,組織繼續運動下去⋯⋯」

不過,過去各種理想圖像,卻在一軍真的勝訴且拿到1.8億元的公益基金後,陷入決策困境。因為一軍三審定讞的裁判費就要3000多萬元,剩下的訴訟不知判決結果跟訴訟費到底要多少,會不會連已經確定拿到的1.8億基金全部拿去支付都還不夠。

RCA是因為幾10年來社會各種力量支持才有今天的成果,取之於社會也該用之於社會,就怕連會員都照顧不了,更遑論回饋社會。於是,這筆錢只能先放在關懷協會戶頭裡,不知道該何時、如何使用。

然而,讓關懷協會和工傷協會傷腦筋的不是只有錢而已,勝訴、獲得賠償金後,組織如何維持原有會員動能,運動方向又要轉向何方?

「我們有意識到,這次發錢有可能是我們跟這262名會員(一軍三審定讞會員)最後一次見面,」長期協助RCA員工的工傷協會專員劉念雲也說,RCA一代當事人相繼過世,第二、三代雖也能入會,但少了一代彼此之間過往一同工作生活的同事情誼,在聯繫跟動員上都增加不少難度,「如何加強接觸跟維繫二代、三代,讓RCA運動不只停留在訴訟,是我們下一個要努力的目標!」

RCA受害員工的「抗爭」,是台灣工殤案前所未見的經驗。他們對抗的不只是惡質企業、職災證據、司法判例,其實還有家族內部的矛盾。

RCA運動前期是無止境、且無望的街頭抗爭,會員不停地到各行政部門激烈衝撞,此時正是他們子女成長、工作的階段,且社會對工殤案的理解與認同不高,令RCA員工的第二代,不願面對、甚至反感父母的抗爭行動。

且隨著父母年歲增長、公害污染引爆的病症接踵而來,照護責任又成為二代子女的另一個沉重的負擔與壓力。

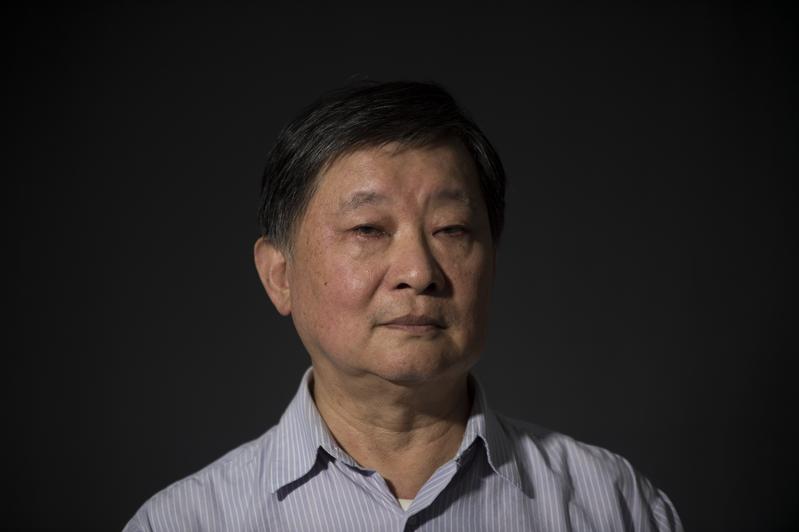

「我們小孩不關心(RCA案),也沒主動跟他們講,好像有點隔閡⋯⋯叫小孩帶我去開會,他們還會反感說:『我公司很忙還要上班』⋯⋯」關懷協會前理事長吳志剛說。「我也沒跟兒子說,我說我去開會,就出門去(抗爭)了」,劉荷雲說。

還有父母都是RCA員工,兄弟姐妹都在RCA打工過的關懷協會成員,在爸爸去世後看到關懷協會提供的抗爭老照片,才驚訝地發現:「啊,原來我爸是衝組啊!」

即便過了20幾年,許多當事人及其二代子女來說,RCA就算不是禁忌話題,也絕非可以輕鬆開口的事情,因為這傷害對於整個家庭來說太過於沈重。

RCA運動後期,轉為較溫和的訴訟階段後,第三代的孫子慢慢長大,RCA第二代多數長年禁聲不提,第三代反而是在「書本中」接觸到阿公阿嬤的抗爭史;這群生於台灣工運與勞工權益更蓬勃年代的孩子,對RCA受害員工的支持,甚至超過父母輩。

莊惟堯的阿公出身雲林,年輕時到RCA工作,沒想到才工作幾年後竟就因大腸癌去世。當時莊惟堯的爸爸才3歲,阿嬤只好帶著他的爸爸和姑姑從桃園回到雲林麥寮老家,在家裡一邊經營麵攤拉拔小孩長大。莊惟堯從小在麥寮長大求學,直到大學後才來到台北,現在是台師大公民教育與活動領導所碩士生,正在準備考高中公民科教師。

本來對莊惟堯來說,未曾謀面的阿公只是一張放在神明桌上的老照片,直到有天,國中上環境教育課時教到RCA,回到家意外發現一張關懷協會寄來的會員信上就寫著RCA,一問之下才發現,原來阿公就是課本上寫的公害污染受害者。不過,或許是因為阿公太早過世沒有太多記憶,不管是父母或是阿媽都幾乎不談論RCA,「只會講阿公很優秀,到美國公司工作是麥寮人光榮啦,但後續死亡、爭訟流程啦,這些都不會提。」

莊惟堯說,在國小任教的爸媽是相對保守的「良民」,認為告不贏美國大公司,會勸阿嬤放棄,但阿嬤卻有自己的堅持,私下一直寫信給關懷協會理事長,積極表達對於訴訟的意見。

這次發放賠償金關懷協會發信通知,跟阿嬤一同住在麥寮的爸爸還特別來問莊惟堯,「又要提供印章、身分證,這是不是詐騙集團啊?」。等確定不是詐騙後,爸爸沒陪阿嬤上來領錢,而是讓阿嬤自己搭車北上後,到莊惟堯租屋處住一晚,隔天再讓孫子陪著阿嬤去領賠償金。

「阿嬤平常很愛碎碎唸生活瑣事,但那天的阿嬤不一樣,都在講RCA的事,」莊惟堯說,以後他如果當上公民老師,就要請阿嬤來課堂上演講,他也希望將來RCA原址能蓋成紀念館,他可以去當導覽志工,「台灣有很多人權紀念園區,卻好像少了一個環境紀念園區,告訴我們環境優先於經濟的重要性。」

RCA從1994年被揭露污染至今已26個年頭,從1998年自救會時期,會員人數一度上千人,到處陳情抗議後,只剩下500多人堅持永不妥協進法院告國際大公司,再因為一軍一審勝訴後,成功召喚1,000多名二軍另闢新戰場。一軍開始的15年的漫長訴訟,在今天二軍一審判決勝訴後,似乎隱約看到了終點線的影子。

然而,結束,卻是另一個開始。勝訴後的公益賠償金該如何適當運用,既照顧到RCA受害員工及家屬,也能回應社會的期待;在一代當事人逐漸凋零之際,二、三代如何更全面地去認知跟釐清屬於父母、祖父母跟自己的傷痛,組織運動者又要如何重新串起二、三代的組織動能,並跟外界訴說更貼合社會脈動的職災論述。

如何讓這個跨世紀跨世代的RCA案,不只是RCA,是台灣社會需要共同尋求的答案。

高等法院更一審2020年3月宣判,判一軍C組中24人應獲賠5470萬餘元,其餘222人都被駁回,理由包括文件或程序問題、無從證明依醫學判斷其細胞遭破壞而產生病理變化或是沒有外顯疾病。C組246人皆不服,上訴至最高院。

最高法院2022年3月判決一軍C組其中24人獲賠5470萬部份確定,至於其餘222人求償部分,最高法院也認為求償有理由,但金額需重新計算,故廢棄發回更審。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。