攝影評論

台北美術獎的定位一直以來都是年輕藝術創作者能量地聚集場。然而,關注的人始終不多,2019年的獎項也幾乎沒什麼公共討論。作為攝影研究背景的我,看到首獎又再次給攝影相關媒材(從2015年王湘靈以攝影得首獎後),實在是感到憂喜參半。喜的是攝影、日記體以及親密感的創作在當代並不邊緣,不一定要討論什麼大歷史議題或後設辯證框架才會得獎;憂的則是關於首獎無論在布展、構圖等形式方面都蘊含著全球當代攝影的潮流語彙。

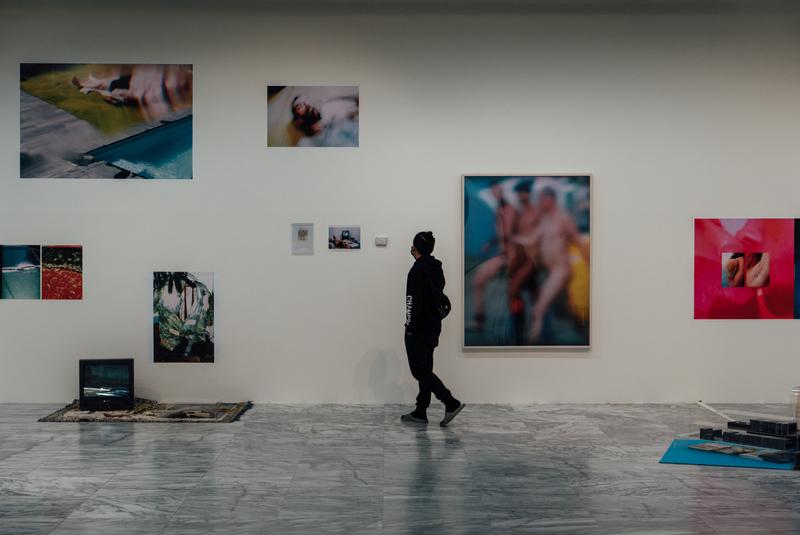

我必須說,首獎楊登棋(登曼波)的《父親的錄影帶》在布展完整度以及視覺形構吸睛度來說確實比其他作品更讓人印象深刻。踏入展場可以立即感受到色彩絢麗的快感,而這些強烈色彩也蘊含著生猛直接的「台灣味」。此外,牆上大大小小的照片編排,以及照片抽象與具象的互相對照也十足讓人玩味。

另外,置於地上的3個電視錄像也讓人驚艷。分別播著父親的日常、作者追問失智父親同性婚姻合法化的對話、以及在行車路上或拍攝天空的景色。這些放置於地上的小電視錄像,迫使觀者必須以一種低角度彎腰觀看才能看仔細內容,似乎也隱喻著我們必須「主動」接近這些邊緣影像的狀態,而不是被動地吸收這些影像的資訊。

更重要的是,《父親的錄影帶》也從個人與親人的生命樣態,扣連過去被大歷史遮蔽的同志族群。這種從微觀到宏觀的轉化,以及曾經在台灣本土脈絡被壓抑的同志故事,還有今(同志婚姻通過)跟昔(同志需隱匿起來)的對照關係都讓人印象深刻。

回過頭來談佈展,北美獎並非傳統美術展的「媒材先決」,而是以跨域角度看待各作者的作品。我們並不能單純只是把《父親的錄影帶》看成攝影、錄像或文件展,而是以裝置與空間複合的方式看待整個空間的調度與安排,所以攝影本身的畫面構成並非重點,更重要的是整個展覽空間所帶給觀者的體驗。

儘管說攝影不重要,但以攝影研究者的角度來說,楊登棋整體的視覺語彙確實讓人不自覺地聯想到許多當代攝影大師的幽靈。無論是德國攝影家沃爾夫岡.蒂爾曼斯(Wolfgang Tillmans)的檔案運用與詩意編排、美國攝影家瑞安.麥克金利(Ryan McGinley)甜美夢幻的青春狂曲、英國攝影家理查.畢林漢(Richard Billingham)貼近記錄自己酗酒父親的陰鬱日常、日本攝影家荒木經惟的生死哲學與性徵隱喻等。無論作者有意或無意,《父親的錄影帶》都巧妙搓揉了上述的元素與創作方法。

這讓人意識到當代攝影的語彙不可避免地融入到視覺文化之中,而且不少人進一步再製這種語言,無論是大大小小的照片編排、曖昧不明的照片等。舉例來說,台灣攝影私塾視丘就很重視這種全球當代攝影語彙,並且還發展成「攝影4.0影像語意擴散激發式」理論,而他們那邊帶出來的學生作品也大多是日常曖昧的吉光片羽。

雖說楊登棋也是日記般地記錄生活,但他同時接觸到同志處境的議題。無論是同志在過去的壓抑或是今天的解放等,都再再顯示於他親密感十足的作品中。此外,他自己跟同志父親的特殊關係也是《父親的錄影帶》的看點──重估父親的角色位置,脫離傳統父親的霸權,將失智同志父親與自身同志身份的位置互相映射。

這種親密觀看在當代攝影的發展脈絡裡已成為一套「私寫真」傳統。相較於當代攝影的另一大宗──杜塞道夫學派(Kunstakademie Düsseldorf)客觀、大畫幅、疏離距離、冷面地讓人凝思;私寫真有更強的本真性(Authenticity),他們通常透過技術量很低、畫面隨意、具象主題與個人化角度喚起人「真摯」的共感。此外,這些作品也呈現強烈主觀性,而這種主觀也同時扣合我們觀看經驗的主觀。換句話說,我們可以感覺到作者身體在場的流動,作品也不只是再現同志文化的事實。

關於《父親的錄影帶》刻板化這一點必須要提出來討論,楊登棋得首獎令我身邊一些長期關注當代攝影的朋友有所疑慮,指出他模仿了沃爾夫岡.蒂爾曼斯碎片化的展覽形式、抽象與具象的照片對應、大大小小的照片編輯以及曖昧的影像構成。甚至連影像本身的許多構圖都大同小異,比方說聚焦腋下、曖昧的擁抱等。這令人不禁疑惑起作品的「本真性」,因為作者好像不經思索地運用潮流攝影語言,但是卻較少經過個人獨特的轉化。為什麼國外同志身體跟台灣同志身體是如此相似?台灣同志身體逃逸於既有框架的特色在哪?

事實上,關於台灣酷兒的身體,鄭淑麗、侯俊明、余政達等藝術家都用他們混雜又特異的身體開顯出另一種感性可能,他們都不只是再現一種既有風格的身體,而是不斷跨越各種疆界的呈現(表演)身體的多樣性。

更巧的是,楊登棋身份剛好跟蒂爾曼斯雷同,他們都是同志,也在拍時尚,同時也在視覺藝術領域遊走。這不禁讓人質疑,這種學習西方典範的路徑,在台灣是否可以成功?其實,這次北美獎間接肯定了這樣的成功路徑(儘管評審可能不知道蒂爾曼斯)。

許多偉大的創作往往奠基在過去基礎之上,創作不是無中生有的天才奇想。而在當代藝術中借用過去風格再次轉化或諷刺,跟過去重新對話也不是什麼稀奇事(當代藝術早就挑戰了「原創」神話)。然而,在我看來,楊登棋的問題就在於他的轉化以及自身風格稍微薄弱,雖然他影像相較蒂爾曼斯輕柔的風格有一定的俗艷台味。但是,整個布展跟概念上,卻沒有看出他對蒂爾曼斯的轉化,更多還是在致敬大師的全球語言,以及生活風格潮流的某種品味。

除了我開頭提到的真摯情感以外,可以想像之所以楊登棋得到首獎的原因。首先是《父親的錄影帶》剛好在很好的時機點跟上了台灣同志婚姻合法化的時事。再來則是往年這種裸露的作品幾乎沒得過首獎,所以首獎給他也算是北美獎保守積習已久的突破。最後相較其他入圍作品來說,他在空間的掌握度確實較為完整。而上述的3個原因也大大蓋過了「操演既有風格」的問題。

雖說如此,我還是覺得必須要提出來討論,評審這樣子給出首獎難道不是變相鼓勵創作者去學習西方風格並且套用在本土脈絡上嗎?當然,我並非想強調台灣本土原生作品的必要性,因為這還是落入國族的框架中;我更相信的是我們可以從自己本土脈絡生長出來,進而挪用、重置、拼裝、改造、轉化西方風格,而不是單純借用西方語言進行本土內容探討。

我相信楊登棋不是刻意運用這套全球語言,而是在視覺文化潮流的耳濡目染之下內化後,再次於展覽無意識地呈現。可是,這同時也將是他身為創作者要持續發展下去的課題,他也要思考要如何超越目前「風格化」的危機,進而融合台灣議題,由下而上地重鑄出一種新的呈現語言。

老實說,我在《父親的錄影帶》中感到一種熱情與親密,假如我不帶上述攝影知識背景,光看他拍攝父親十多年的過程,以及父親收藏的那些禁忌(當初不合時宜的)錄影帶、父子的親密書信也讓我深刻感到評審所提及的「情動力」。但是,展覽的呈現方式卻削弱了情動,而回到某種被當代風格幽靈籠罩下的疑惑與焦慮。為什麼台灣作者的作品一直處在延遲現代性(belated modernity)中?為什麼首獎會那麼政治正確?這作品逃逸於既有框架以及具有時代性的地方到底又在哪裡呢?

我相信北美獎有一定的公信力,這獎項除了鼓勵年輕創作者之外,同時也指出未來的潛在方向。但是北美獎首獎無論在呈現形式或議題探討上還必須更具有未來的想像力,而不是被時下政治議題或潮流風格所侷限。也唯有這種想像力的開放,才能進一步喚起新的身體與不斷運轉的情動力。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。