新政府備忘錄

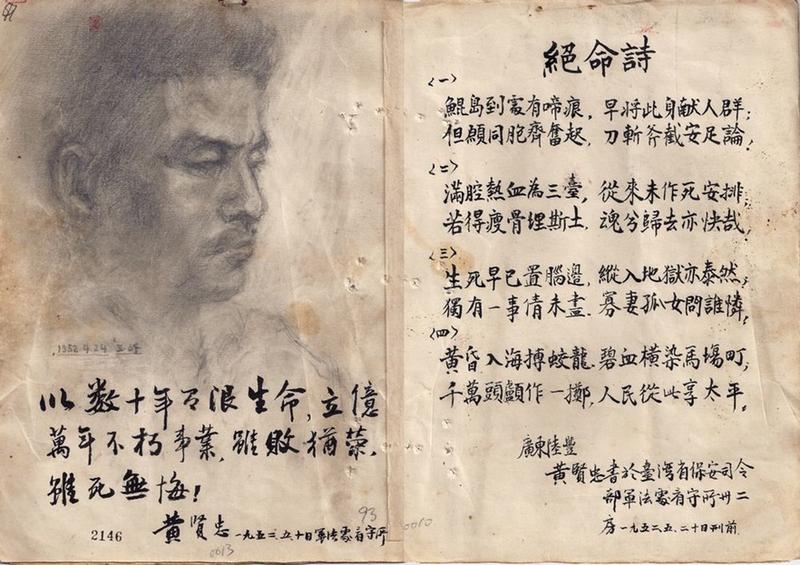

我之前去要我多桑的照片也曾被刁難,那個單位說我多桑這件案子的檔案都遺失了。我們這種善良民眾,也只能想既然遺失了那也沒辦法。一直到我參加白色恐怖受難者團體⋯⋯我也跟著去拜託人幫我找找看,結果有找到,我請她洗出一張給我做留念。我跟她說我已經忘記多桑的臉長得怎麼樣了,他離開時我7歲,我去要照片的時候都已經六十幾歲了。

對於這位在50多年前失去父親的女兒來說,轉型正義或許意味著,有人好好地給她一張照片,鄭重地告訴她父親遺骸的下落。但是,歷史的黑暗面遺留給這個社會的課題,恐怕更為深沈。

我一再想起出獄時,在幾個人的虎視眈眈下所簽署的那一份保證絕不洩露案情等一切坐牢經過否則願受法律嚴厲制裁云云的切結書,想起我的遭遇曾給家人帶來的折磨⋯⋯想起這位朋友和這些年輕人竟然這麼不知死活,不知他們的所有這些言談與行徑,在統治者的界定裡,都已顯然觸犯了那個所謂的叛亂條例⋯⋯

啊,恐懼的力量,禁錮的力量。

而原來啊,原來我仍是繼續被隔絕被監禁起來的,甚至於在黑暗的記憶籠罩之下,在驚嚇和威脅之下,我自己也把自己隔絕、戒嚴、封閉起來了,怯懦地迴避、畏縮、顫抖著,為求自保,變得像是極其苟且地默默地接受了統治者嚴厲遂行社會控制的權力,並且像是還在協助掩飾獨裁的罪行。精神破爛、瓦解。

轉型正義如果可能將人從心牢中解脫出來,或許有此需要的,除了這位曾因政治案件入獄的寫作者外,還有幾個世代的台灣人。

台灣民主化將於明年(2017)屆滿30年,但在處理威權遺緒的進展上,向來被批評為「有轉型而無正義」,官方的作法只是發錢了事(補償金),而非正面的面對政治迫害的源頭。而如今,轉型正義不但是蔡英文總統的關鍵政見,立法院更以之為名的將各式法案從黨產、國父遺像、紅十字會、原住民歷史正義到促進轉型正義條例等,一起發爐。轉型正義儼然成為通往新政治的關鍵密碼。然而,轉型正義到底該做什麼?時移事往,如今做這些,意義何在?我們又該轉往何處?

轉型正義是一個翻譯名詞,重點在於正義的追求,轉型(transitional)只是用來指出追求正義的時空脈絡。任何一個時代的政權都必須回應人民心中對於正義的期待,尤其是在解除威權統治之後的民主政府,更需要重新建立人民對於正義的信任。

然而,在威權時期有許多藉由「維繫政權穩定」、「大是大非」、「民族存亡」、「文化道統存續」、「處變不驚」等口號創造出來的非常手段,無論是政治案件的軍事審判、無孔不入的情治偵防、言論自由的嚴密控制、居住遷徙的連坐監視,從政治、經濟、軍事、社會、教育、文化、出版全部都在黨的控制中。

面對高壓統治持續30幾年的狀況,在民主化之後,人們心中渴望一個答案。尤其,當中有許多受難者是1949年以後隨著國民黨來到台灣的外省族群。究竟犧牲了這麼多人的生命、青春歲月、前途、家庭甚至下一代的幸福,是為了什麼?是符合正義的嗎?為了黨、為了國,忍將青春換做一抔黃土?

若借用國際轉型正義中心的定義,一般而言,轉型正義要做的是:「國家透過司法或非司法機制來處理過去大規模人權侵害的遺緒。目標是透過責任追究與對受害者的復原,要提供對受害者權利的肯認,促進公民之間的信任,並強化民主法治。」常見的機制包括司法審判、特赦、真相與和解委員會、人事清查、補償、歷史記憶方案(如紀念館、紀念碑、重寫教科書),透過這些機制所要追求的目標:真相、正義與咎責,環環相扣,缺一不可。唯其如此,才有和解的可能。

以台灣轉型正義要面對的兩大課題「二二八事件」與「白色恐怖」而言,早已成為「國族創傷」的二二八事件處理相對完善,官方曾先後發布過兩本報告,陳述事件始末與釐清各階層與不同部門領導人責任歸屬,設置紀念碑、國定假日,甚至載入教科書。但比這事件綿延更久、濫用國家暴力的形態更為複雜、影響社會心態也更深遠的白色恐怖,政府除了設立補償基金會,發放補償金、設置紀念碑、籌設國家人權博物館籌備處之外,尚未系統地整理、蒐集與研究檔案,進而釐清壓迫體系的體制面貌,從歷史、司法和政治層面徹底反省統治行為的扭曲。

再者,在受害者的平反與權利復原上,還橫亙著幾道法律制度的障礙,包括戒嚴時期人民受損權利回復條例,因為當時軍法判決無法重審,因此根本無法處理被沒收的受難者財產。而這個問題的根源在於解嚴之初通過的國安法第9條,限制政治案件上訴,使受害者無法依照戒嚴法的規定,在解嚴之後,將原本應該由普通法院審理的軍事審判案件,提交普通法院重新審理。本來或有機會藉此發現軍事審判草率、不當或根本就枉法裁判的案件,進而追究相關人員的不法行為,從此大門深鎖,正義不在家。

尤有甚者,大法官第272號解釋認定國安法第9條並未違憲,更為威權統治的濫權行為撐起保護傘。日後任何挑戰威權統治的論述,都要面對「此次戒嚴情況特殊,橫跨將近四十,必須顧及法體系的安定性」或是「這是民主國會的決定」(事實上當時的國會多數仍屬「不用改選」的老立委),乃至於「避免社會解紐脫序、維護社會秩序」等說法,以及他們建構出來的、宛如銅牆鐵壁一般的「戒嚴正當性」。在這類「治亂世用重典」、「非常時期需要非常手段」的迷思尚未破解之際,台灣還得面對白色恐怖中,有50年代眾多案件的確涉及中共地下組織的事實。究竟保衛中華民國是為了誰?究竟中華民國憲法是否容許共產黨的組織和言論?這些所謂的大法官或立法委員,究竟是為了人民而存在,還是為了「控制他們的政黨」而存在?他們如果不能為民喉舌、主持正義,人民還能信賴什麼?

由於我們這個社會從來沒有確立過什麼核心價值,也不相信任何憲法或法律能夠帶來正義,因此在面對過去這段歷史時,最後總是相對化每個人的位置,認為大家都有不得已的苦衷。但有沒有人想過死在政治大牢裡的受難者,誰應該為他們的不幸遭遇負責?甚至有些人會說,這些人當初參與了共產黨,意圖顛覆政府,罪證確鑿,死有餘辜。

究竟我們應該要如何面對地下黨員?這不是統或獨的差異,這是國家行為界限的問題,是我們如何認知自己和國家的關係。

轉型正義很難進行「非黑即白」的界限劃定,更像是不同世代與立場的人們,透過檔案、研究、口述等拼湊重建的歷史,去重新發現自我、定位自我的社會過程,例如究竟在將近40年的戒嚴過程中,除了兩蔣父子之外,壓迫體制如何維持與運作,不同層級的參與者該負起什麼樣的責任?除了軍警情治人員之外,整個社會曾被當局織入嚴密控制的網絡,線民或各式社會組織中的相互監視,常民百姓曾經在其中扮演什麼角色嗎?歷經磨難的受害者與家屬,今日是否已然走出陰影?除了個人的反省與復原外,體認公權力不受節制時可能帶來的危害,重新評價戒嚴正當性等,都是轉型正義所欲推動的集體反思。

這顯然不是一蹴可幾的目標,面對反對者高舉「政治清算」、「撕裂族群」的口號標語,新政府應把握就任之初的高度民意支持,積極開展社會對話,從事實質的轉型正義工程。目前立法院民進黨團推出的「促進轉型正義條例」,將以兩年為準備期,進行相關工作的「規劃」,而非「執行」,不但諸多高齡政治受難者恐怕沒有太多時間繼續等待遲來的正義,兩年後的政治氛圍與民意走向,是否足夠支撐這個高度敏感且極需政治意志支持的工作,還在未定之天。

轉型正義是一項具有高度道德意義的政治工程,終極目的在於重建政治社會的道德基礎和信任感。但是道德不應該是教條或空洞的價值,必須透過不斷往返於事實與爭議之間,不斷接觸「難以面對」的真相,不斷發掘更多埋冤冷案,才能知道我們自己有多脆弱。我們認為已然掌握立院多數的民進黨,應該儘快通過已經躺在立院幾年的「政治檔案特別法」,不但要全面清查各部會在動員戡亂時期的各種檔案,更要徵集國民黨檔案,由國家投注資源,主動研究,在兼顧第三人隱私的前提下,大量、迅速開放歷史的真相。

同時,蔡總統也應該履行競選承諾,成立「真相與和解委員會」,任命符合社會期待、具有道德高度、不曾參與加害體制者為委員,由委員會實質擔負起執行與推動相關工作之責,而非如目前促轉條例規劃,促轉會僅進行法制預備作業。

以檔案的揭露與研究為基礎,政府設立的真相與和解委員會透過聽證、調查、媒體傳播等設計,帶動社會各部門對話,討論我們該如何面對這段黑暗歷史,漸次拆除法律制度的壁壘、為追究加害者的法律與歷史責任打開空間、思考如何處理中正紀念堂、蔣銅像等威權象徵。蔡總統在未來一年內將有任命新大法官的機會,其所提名的人選必須充分認知到並尊重轉型正義的價值與追求目標,願意從憲法層次重新釐清威權統治的種種責任。

不過,誠如長期研究這個主題的吳乃德教授曾經提醒,轉型正義無法解決所有民主轉型的問題,我們不需投射太高期待,而必須認識到轉型正義自有其功能與意義。千萬不要懷抱著「失去這次就再也沒有機會」的急切感,應該多聆聽不同群體的聲音,讓發掘真相的過程成為台灣人民心靈洗滌的共同旅程。

台灣在民主化將近30年之後,政府才終將積極推動相關工作,這樣的起點與社會條件在國際經驗中是少見的案例。南非真相與和解委員會的總結報告,或許能給我們一點啟發:這項工作能減少公共論述中流傳的謊言、能讓各種否認與錯誤資訊不再那麼容易被接受。

南非屠圖主教在厚達3千5百頁的總結報告發表後說,這不是結束,而是邀請社會持續在這個基礎上討論與對話的另一個開始。

如何在複雜的歷史脈絡中發展、摸索出獨特的轉型正義之途,台灣正要啟程。蔡總統,你準備好了嗎?

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。