讀者投書

以戒嚴時期的政治肅殺氛圍為背景,台灣恐怖冒險遊戲《返校 Detention》於2017年元月13日正式發布,短短數天就深獲國內外許多玩家好評,甚至創下20萬美元的銷售佳績。遊戲中,多項本土元素交織成恐怖氛圍,台灣人熟知的軍營、鬼故事、民間習俗,以及白色恐怖時期令人心惶惶的告密、黑名單,都在玩家的解密過程中鋪展開來。

在線上遊戲平台Steam上瞬間爆紅的遊戲,卻也引來網友的感慨:「恐怖的是,這些被屠殺迫害堆積而成的屍山,是真的籠罩過這個島嶼的濃重黑霧,卻不被記得啊。 」

某些過去,台灣人是真的「忘記了,還是害怕想起來」? (按:出自《返校》)

其實,有很多受難者的臉孔從未被記得,更無所謂被想起。解嚴已經滿30年,威權時期的黑暗歷史卻仍然沒有清晰的樣貌;不知有多少政治受難者,還未有過公開的機會向社會述說他們的經歷,也無從要求法院檢視國家的錯處,其他台灣公民當然也未能參與並建構共有的過去。

歷史的樣貌之所以模糊,來自兩大缺憾: 第一,只有賠償,沒有責任。至今國家對受難者的付出只有息事寧人的賠償,沒有釐清真相、深刻反省的責任追究。 第二,只有官樣道歉,沒有制度檢驗。威權時期眾多政治迫害案件,在民主化後,被法律明文限制了再開啟審判的機會。國家若有諸多不是,都被封存在過去裡,人民若有諸多委屈,也無處求取正義,更無法檢視國家過去大規模的人權侵害。

同樣是漫漫長夜中受冤屈的靈魂,有些人被記得,有些人被遺忘。有些人成了英雄,有些人卻悄悄滑落出大敘事的邊緣。在一片渾沌之間,國家於何處違背對人民的承諾,又應當如何負責,更加曖昧難辨。

這樣嚴肅的課題,在去年年底,由第3屆模擬憲法法庭勇於任事,率先答題。模擬憲法法庭籌備近一年,由9位學者、律師、法官組成,聲請釋憲的兩造各有訴訟代理人團隊。11月中,進行兩日繁複的言詞辯論程序,法庭嚴肅地檢視政治案件中的國家責任。

國家違背的憲法承諾為何?兩個釋憲聲請案件中,其一是陷落在歷史夾縫中的受難者原住民菁英杜孝生,他的故事,精準呈現了上述兩項台灣轉型正義工程的根本缺陷。

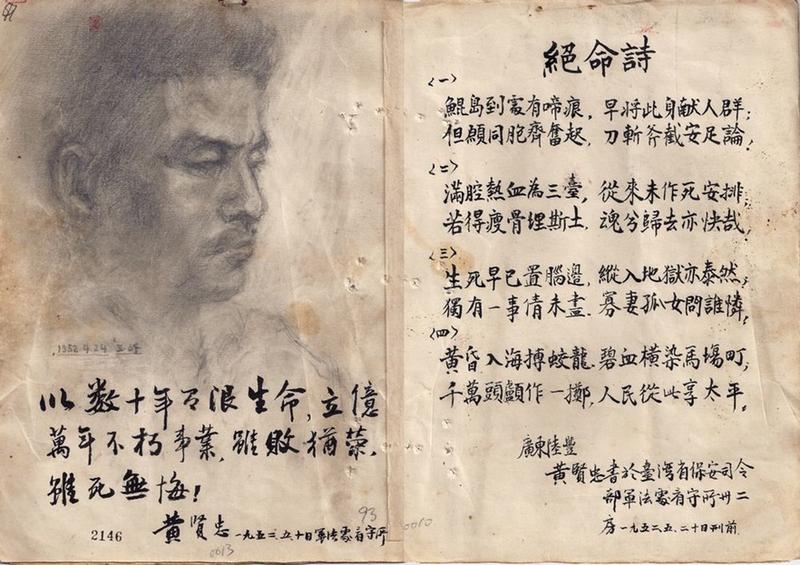

族名「博尤・特士庫」的杜孝生,是阿里山鄒族人,畢業於台北帝國大學醫學專門部(後台大醫學系),是日本殖民後期唯一一位受正規醫學教育的台灣原住民。二戰結束之後,他在當時的吳鳳鄉衛生所工作,也擔任農場場長,協助他同母異父的哥哥高一生服務族人。杜孝生因為身為鄒族原住民菁英的身份,被牽扯入鄒族的政治案件:「湯守仁等叛亂及貪污案」。

當時,在40年代末、50年代初,國民黨政府與阿里山上原住民的敵友關係陰晴不定,一開始國民黨想收編他們,後來又覺得山地諸人皆不可信。在兩輪交手後,終於以叛亂與貪污之名,一舉處死6人、下獄3人。杜孝生正是不幸被安置貪污罪名的入獄者之一。

同一個案件,同樣是情治單位一網打盡的對象,在解嚴之後,杜孝生卻不算是政治犯,不能獲得國家的金錢補償。因為他被起訴的貪污罪並非《戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例》(下稱《補償條例》)中認可的內亂、外患及《戡亂時期檢肅匪諜條例》之罪。換句話說,由於法律規定只有觸犯三種特定犯罪的政治犯才算是真正的政治犯,因此,即使杜孝生的同案被告都被認定受到政治迫害,他卻不是國家認可的政治犯。

國家的賠償責任,可以分成「國家承認的賠償責任」,以及「國家不承認的賠償責任」嗎?政治犯可以分成「國家認可的政治犯」,以及「國家不認可的政治犯」嗎?

這正是杜孝生案向模擬憲法法庭提出的挑戰:所謂政治性案件的範圍過於狹窄,導致不少政治受難者被切割在外,遭逢不公卻無處請求正義。正如杜孝生案的訴訟代理人蘇慧婕教授,在言詞辯論中的說明:「在類似杜案這種間接性的,被國家羅織入罪的案件裡,只因為國家採用了內亂、外患及檢肅匪諜以外的罪名對他進行政治性追訴,他們就喪失了向國家請求正義的權利。」

此類切割,何等悲哀?國家要追訴人民,有許多種迫害的罪名;但當國家認錯,卻又認得閃躲扭捏。

在判決中,模擬憲法法庭肯定地說:政治犯不只是那些被安上內亂外患罪名的叛亂分子;黨國體制的政治迫害不只有一種樣貌,可能以貪污、懲治流氓、危害社會安寧等五花八門的方式侵門踏戶。各類型的政治迫害都真實存在,國家應該負起責任,不得武斷地只肯認少數人為政治犯。

更精確地說,國家必須更細緻、審慎地面對自己的權利侵害責任,不能透過把不同的政治受難者切割出去而迴避責任。從判決的字裡行間推敲,模擬憲法法庭其實並不是不能理解國家因為財政負擔而設下賠償限制或差別待遇,畢竟轉型正義的賠償工程是複雜的問題,有限的財政資源不可能無止盡地挹注於賠償事務。

事實上,放眼全世界,後轉型國家如何提出合宜、切實的標準是關鍵,誰被排除在賠償標準之外也總是充滿爭議。例如,智利的賠償僅限於「死亡」的受難者,在迫害中受重傷、乃至於「被失蹤」的公民皆未獲得賠償。南非的真相調查委員會雖然曾經提出過一份相對完整的受害者補償名單,人數高達2萬5千人,建議政府提供長達6年、每年大約3,500美元的補償金;然而,由於財政負擔沈重,南非政府最後補償的受害者人數低於補償名單人數的六分之一。

財政分配的考量不是不可以,但是,現行賠償條例的做法看起來就是在躲避責任。模擬憲法法庭說,「補償條例第8條第1項第2款不予補償之規定,旨在限得受補償對象之範圍,惟該差別待遇非僅基於國家財政分配考量,而意在否定國家對於前者所受人權侵害負有賠償責任。」此賠償的設計邏輯幾乎是變相地肯認、容許國家可以不擇手段地迫害政治異己,也「嚴重減損轉型正義課予國家『保證不再發生』的規範誡命。」

缺乏反省意義的賠償成為收買正義的廉價手段。誠如立法委員黃國昌在法庭言詞辯論第一天開場申論時沈痛地指出:「我們現在的法律狀態是非常廉價的。透過補償被害人的方式,想要告訴整個社會,被害人已經補償了,沒有什麼需要再爭執的,大家繼續往前走,不要再回顧過去那一段不堪的歷史。」

這難道不正是國家企圖以金錢賠償買得息事寧人嗎?

賠償與責任是兩道獨立但相互支撐的命題。國家如何賠償,不是沒有討論的空間;但國家一旦毀壞了自己的承諾,就必須肯認自己的責任。補償條例的設計巧妙地將「如何賠償」與「是否有賠償責任」混為一談,藉口賠償的困難而躲避賠償責任,對自己過去的人權侵害行為裝傻。

如果說,國家應當負起深刻的反省責任,那麼,民主化以來,國家元首的多次公開道歉自然是不夠的。國家必須系統性地檢驗自己過去的作為。但是我們能在何處檢驗國家?

法院向來是釐清責任、重建正義與信任的場域。但在台灣,數以萬計的政治受難者,幾乎沒有機會把他們的疑問帶往法院,請求法院檢視國家的錯處、發現歷史的真實。

政治受難者無處可檢驗國家的原因是,《國家安全法》阻絕了解嚴後案件到一般法院尋求救濟的可能性。根據《國家安全法》第9條第2款,戒嚴時期經軍事審判機關審判的「非現役軍人刑事案件」,如果刑事裁判已經確定,在解嚴之後不可以再去法院上訴或抗告;只有少數例外可以聲請再審或非常上訴。也就是說,即使當時的軍事審判有諸多問題,曾經對人民的基本權利造成巨大侵害,案件一旦在戒嚴期間完結,解嚴之後都必須以它原本的樣貌留在過去。

《國家安全法》第9條的意義是「假裝沒事」。受難者的諸多不解,國家或有的諸多不是,在解嚴的那一刻起,都只能封存在過去。

像是杜孝生這樣的受難者被否決上訴可能性,尤其令人憂慮。他當時被指控貪污,但檔案中罪證事實一團混亂,軍事審判的追訴過程也不清不楚。放到更大的歷史脈絡中來看,此案更加疑點重重。模擬憲法法庭上,長期研究原住民政治案件的鑑定人范燕秋教授指出:

「農場貪污的關鍵點在於一位外省籍的山地行政,主張跟政府借貸50萬作為開墾的資金。這位山地行政(人員)還是情治單位的人。後來開墾的過程中,這個人跑掉了,資金運用發生很大的問題,開墾也沒有成功。當時,整個以高一生為主的鄒族人,都還在原住民的社會經濟發展中尋找好的治理族群的方法。所謂的貪污案其實不是貪污,而是對農場經營經驗不足,使得情治單位可以在過程中羅織罪名,形成貪污案。」

杜孝生究竟是否有貪污、侵佔的行為?這些指控對杜孝生的影響不僅是數年的牢獄之災,而是一整片陰影籠罩著他與妻兒的餘生。出獄之後,背負著惡名的杜孝生無法回到自己的部落裡,帶著妻兒搬到以福佬人為主的嘉義農村。他所經驗的孤獨與歧視延續到他的下一代,陷落在多重的夾縫中。他們是原住民、政治受難者,不屬於部落,也無法融入台灣主流族群中,心中隱藏著白色的恐懼討生活。

解嚴之後,如杜孝生一般不明不白的冤屈是否應該透過審判釐清?為什麼《國家安全法》要阻斷解嚴後再次開啟訴訟的可能?為什麼不允許人民提起上訴,讓法院審判國家?

從《國家安全法》的立法歷程來看,當時的立法委員確實承認當時審判許多政治案件的軍事審判,在程序保障上有許多不足之處,也同意案件處理可能嚴重侵害人權。但是,「基於避免政治紛擾」、「不要揭開過去傷痕」、「回復原狀不可能」、「案件量龐大將使法院負擔過重」等等諸多理由,立法院還是決定透過《國家安全法》第9條第2款的規定,限制人民的上訴權,讓法院幾乎沒有審視國家過去行為的機會。

更糟糕的是,當時的大法官也肯認這種冰凍過去,矇著眼睛向前走的態度。在《國家安全法》通過後沒多久,即有受軍事審判的3名受難者向憲法法院提起聲請,主張此上訴限制違憲。但是,司法院大法官在釋字第272號中肯定了立法院強加的集體噤聲。法院說,本次戒嚴長達30餘年,軍事審判數量龐大,上訴限制是為了「謀裁判之安定而設,亦為維持社會秩序所必要」。

1991年的台灣,從立法院到司法院大法官,政治菁英和「憲法守護者」一起使政治受害者失語。事隔25年,模擬憲法法庭再次面臨這道難題:究竟限制人民提起上訴的規定是否合憲?

此刻,模擬憲法法庭所面臨的環境已今非昔比。民主化後,台灣法體系經歷了根本性的修法、立法工程,法院於制度與現實中獲得完整的獨立性,新世代的法曹也在法治國為核心價值的教育與誡命下從事審判工作。台灣人民對自身過去的理解也有新的發展,許多歷史工作者孜孜矻矻地挖掘分析,過去數十年間國家暴力與迫害愈來愈無所遁形。

法院也是台灣社會的一份子,隨著資訊流通與新知刺激,模擬憲法法庭深刻地看見了「裝沒事」對國家與社會造成的傷害。

於是,模擬憲法法庭宣告《國家安全法》第9條第2款違憲:

國安法第9條第2款以表面之法安定性為由,實則逃避了國家促進轉型正義之責任,阻卻使人民透過訴訟救濟程序以無罪或撤銷原判決之方式而獲得名譽之回覆,不但剝奪人民追求真相與正義之權利,影響人民訴訟權之保障甚鉅,也無法透過正式的宣告或司法裁判,恢復受害者與受害者密切相關人之尊嚴名譽與權利。

忽視與遺忘可能是一種安定,但它只是膚淺的安定。正視過去,讓不同的敘事被聽見,被肯認,才真正給予我們問心無愧的心安理得。

世界各國在政治轉型成功之後,往往都必須面對過去國家曾經大規模侵害人權的事實。妥適處理暴政遺緒,不僅是為了彌補錯誤,也是為了重建人民與國家的關係,讓國家的承諾能夠再次被相信。換句話說,轉型正義其實也是正義的轉型,生活在同一社會中的人們再一次面對,並且建構約束彼此的價值規範。

這也是為什麼,聯合國所提出的轉型正義工程包含四個面向:釐清真相、追究從事政治迫害者之法律或道德責任,設立迫害者的賠償計畫,採取制度性改革以免重蹈覆轍。這4項任務彼此支持,相互鑲嵌,缺一不可。然而,令人不安的是,台灣的轉型正義徒有賠償,沒有責任;只有官樣道歉,沒有制度檢驗。這不是半套的轉型正義,這是似是而非的轉型正義。我們從來沒有看清過歷史陰影中的臉孔──受害者的臉孔是模糊的,加害者的臉孔是隱形的。

面對傷痕的態度不能假裝它不存在,避免政治紛擾的方式不是抹滅其他人的歷史經驗。因本次模擬憲法法庭受邀來台,前南非憲法法院的葛斯東法官在媒體上多次公開表示:「南非真相與和解委員會的經驗最重要的成果是給我們一個單一版本的歷史(one history)。」

歷史不再有大相逕庭的兩大版本,受難者以及加害者的。透過法院審理事實,或者透過真相與和解委員會的機制以真相交換原諒,這些行動都是為了誠懇地面對複雜的過去,並給予評價。

單一版本歷史 的另一層積極意義不只是為了受難者本身,也是為了未來的世代。過去數年間,台灣青年一再地以行動表達建立屬於自己歷史的渴望,而這一次的模擬憲法法庭也不例外。爲杜孝生與李媽兜辯護的訴訟代理人團隊中,充滿年輕的臉孔。最年少的幾位辯護律師,都出生於解嚴後的1990年。

模擬法庭召開言詞辯論首日,訴訟代理人黃丞儀寫下心情:

我要在這裡邀請博尤・特士庫(杜孝生),吾雍・雅達烏猶卡那(高一生),雅巴斯勇・優路拿納(湯守仁),邀請你們的英魂進入模擬憲法法庭。 60年來,這是第一次有法庭,要重新審理你們的案子。請你們的英魂歸來,和我們一起發掘國家暴力的本質,讓過去不再無人聞問,讓你們在天之靈可以安息。 而且,站在這法庭上,替你們辯護的,是未曾經歷過威權統治的年輕心靈。

當未曾經歷過威權統治的年輕心靈前進法庭,為受難者辯護──這一刻,需要為自己行為辯護的,不只是當年的加害者,也是20多年來尚未為台灣建立真相與歷史的所有政治菁英。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。