評論

「下次你們來,幫我帶長渕剛那首〈かんぱい〉的CD和兩瓶米酒好不好?」「好啦CD我們幫你帶,可是阿姨,酒不好啦少喝一點。」我是這樣虛應菊花的。

那是將近10年前的初春。疾馳上山,為的是搶在路面完全被白霧壟罩之前抵達阿里山達邦村。同行的除了唱片公司的製作人、樂手、錄音師,還有跟班的我。那時,從精神病房辭職年餘,朋友們知道我鑽研心理創傷,慫恿我一道前往。

事件發生之後,大社的祭儀一度不再舉行。這裡曾經是無人願意歸返的老家。七旬的菊花(編按:高一生女兒高菊花。高一生致力於高山自治運動,白色恐怖受難者)才剛接受肺部的手術,決定搬回山裡的傷心地。深居簡出的日子再單調也不過,平時不外打打毛線、燒柴、看NHK,照顧串門子的小貓。出來迎接我們時菊花畫著濃妝,一身桃紅色連身洋裝。體態豐腴但婀娜不減當年,如走出神殿的女神。

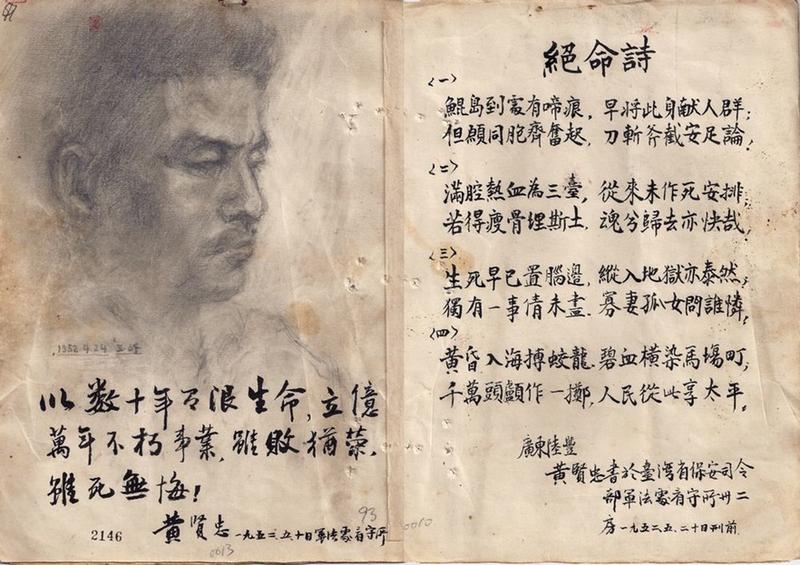

到訪之前我們做足了準備,讀過不同的史料記述。在千篇一律的敘事裡,我以為她早已坦然或麻木,相信再怎麼深的傷口終有一天也會風乾。疤痕癒合之後便成了一塊鑲嵌在皮膚上的勛章。父親和他的戰友們:高一生、湯守仁、汪清山、方義仲、林瑞昌,他們的名字一再被追諡、歌頌。歷史不斷被增補,陣亡英雄的軍階一槓槓地往上添加。但對未亡人而言似乎都不是那麼重要。

「阿姨,我們可以錄音嗎?」 菊花沒有拒絕。這不是她頭一次面對錄音筆。不同文史工作的團隊和研究者,早就因為不同目的或只是風聞,各自數度來訪。

和228典型的哀傷敘事並無二異,逮捕或失蹤之後便是無夫無父的家庭。但疤痕一揭,底下埋藏了政治史的亂世凶年裡,恆常闕如的情節。

挑起掙錢養家的重任,高家大姊開啟了南北歌廳走唱的生涯,也見證了戰後秀場的錦歌繁絃。從原本懷抱著留學夢的音樂老師,成為當紅歌星派娜娜。她的歌路極廣,訪問時還能信手捻來好幾段,從英文、法文到西班牙語都難不倒她,興奮起來還手足舞蹈的。

「Cucurrucucú,paloma⋯⋯」菊花得意自己的寶刀未老,風情萬種卻掩不住歌詞裡無以名狀的悲傷。一只白鴿藉著酒精傷逝他離去的愛人,他漫長而無盡地等待愛人的歸來,至死方休。50年代的西門町歌場,台下有的是遷台的外省公教人員,有的是仍駐紮在台的美國大兵。而在衡陽路的「自由之音」演繹這隻椎心泣血的白鴿時,菊花所盼望歸來的是誰?

夜晚無邊的等待,接連的是白日無盡的躲藏。

其實男性在菊花的生命裡並無缺席。父親赴死之後一肩扛起家計,還得閃躲特務的監控。有時他們尾隨菊花造訪一場接著一場的秀,有時他們索性就坐在歌廳的觀眾席間,甚至住在她下榻的酒店,三不五時擋住她的去路,要她「自首」,承認自己和父親一樣是共產黨的同路人。自首就不再找你麻煩了,我們也只是聽命行事,休怪上頭對你不利。有時床頭金盡,被迫成為國民政府的特殊使節,和來訪的外國將領交往。寡人之疾的追求甚至來自老總統的孫子。

同樣的故事一再被訴說,只是有些細節從來不被記錄。知道的名字永遠是那幾位戰士,挖出了荒山一角我們就彷彿理解了真相。我們對著簽下「如擬」並蓋上官印的那人咆嘯,而那人也早已逝去。

每晚冗長而令人疲累的自陳之後,「恨」依然是無法退場的關鍵字。誰知菊花對全民公敵並不一直懷恨。反倒以為身負著使命感的我,只要提到他父親的名字一次,便硬生生地把菊花身上那道糾結而堅硬而疤痕劃開一次。

「我恨我的爸爸。」 什麼?阿姨妳這樣說,要我怎麼寫呢?我能這樣寫嗎?

「我如果不是高一生的女兒,晚景不會如此淒涼。」

藍眼棕髮的大兒子,生父不詳。獨力養大的Tony最終成了一名水手,卻在南非跑船時發生意外溺斃。老二終於才是和心儀對象共結連理的結晶。在台北開了日本料理小店,日子還算捱得過去,但好景仍然不常。小兒子意外被捷運撞死。菊花每每從噩夢中驚醒,夢裡都是他淒厲的求救聲。

我要她回想細節時,菊花的眉頭皺成一團,低頭陷入長考。不知如何回答時,突然要求我說:「再幫我倒杯米酒好嗎?」她的臉上經常掛著一抹讓人難以理解的微笑,紊亂的記憶也時常讓人不知從何接話。有時她天外飛來讓人尷尬的一筆:「Harry啊你幾歲?有女朋友嗎?阿姨其實還年輕呢!」在那抹奇異的笑容底下,似乎是七旬老嫗對傷逝的少女青春的悲悼。

訪談累了,菊花喚我們到後院裡去升火燒柴。燒完了才可以準備明年再種東西。高一生開墾新美農場時也是這麼跟族人吩咐的嗎?我一抬頭,山裡同樣的濃煙一處處。一時間,疾風把星火吹成大片深紅。我定睛觀火,仍然有太多事情想不明白。

提起父親、蔣介石,還有相繼被無常擒擄的兒子,哀戚的表情似乎都再現著事件發生時的驚恐。只是為何這些事從來沒在任何文史紀錄裡現身?是因為菊花的創傷記憶和高一生的悲愴史蹟沒有直接關係?抑或菊花迂迴、充滿暗示而不甚精準的記憶拼圖,無法成為可供編纂的史料?

為了讓轉型正義的齒輪順利運轉,我們挖掘、黏合並風乾歷史。但創傷的刻痕卻如萬花筒裡的成像,時間的汰洗並不會讓真相更加清晰。萬花筒怎麼轉,受苦的形貌也隨著殘餘的記憶碎片變動。難以啟齒的身體不幸又往往在層疊的哀慟紀事裡被擠壓到最底端。事隔多年,她對獨裁者甚至父親和其他族人、家人的恨與忌妒,終究難以成為轉型正義工作裡政治正確、公平客觀的評論註腳。

在意識的層面,我們似乎知道什麼該做,什麼能做。在無意識裡,那些解離的、殘存破碎的,還鑲嵌在肉身裡隱隱作痛的,便無法銘刻作傳。我們拿了菊花描述到青島東路探視父親的一段錄音,作為她懷念逝者的總結。其他部分只好往硬碟的最深處收藏。

事件之後,一個人顛倒的記憶和紊亂的情緒可以持續多久?對父親的恨是有意的、無心的?是故意無的放矢,還是下意識裡求取方便性的說法?

或許是傷害程度的區別,又或許是壓力根源的誤識。在病房裡,我們太習慣醫學的特定評估方式和標準的診斷準則。我們總是太刻意地想要辨識出值得介入治療的對象。然而往往需要治療的,是沒有那紙證章,無法獲得診斷的靈魂。

去國多年。尋找創傷的根源,和解答自己為何離開醫界去習史的時間同樣漫長,也同樣沒有答案。

一百多年前的大戰期間,人們企圖識別的是哪些懦夫在道德上沒有資格存留在沙場上,必須就地反綁手腳懲罰或槍斃。多是十四、五歲的娃娃兵,他們躲在深不見日的戰壕裡,一聞砲彈飛過便眼神驚恐,渾身抖動抽搐,嚴重者整身僵直。人們驚異,原來歇斯底里也會出現男人身上。那時英國的醫師威廉‧黎佛士基於人道情懷登高一呼,認定彈驚症(shell shock)是再也正常不過的心理反應。

二戰期間,電影技術的普及改變了人們的思路,記憶因此能夠如同捲動膠片那樣自由回溯,能被再度體驗。傷兵不再抖動。在診間裡他們觸景傷情、掉淚、學習開口說話。說出來,就好過了。然後到了越戰之後,為了爭取國家賠償和醫療保險,創傷終於成為可供給付的名目。於是,創傷後壓力疾患(PTSD)成了倖存戰士的光榮證書。但也從此,擁有語言的人才擁有創傷。

可惜戰後的台灣語言失落,沒有言說的口。啞巴壓死子,就算懂得說也沒有管道和對象。

巧合的是,精神病房一時間湧進了隨國民政府的播遷─或潰散─來台灣的公教人員。他們在診間裡撕心裂肺地傾訴渡台後的適應不良,有的回想起國共內戰的慘況,有的憶起和家人分散的情景。懂得說的,去看病;不懂得說的,或許就到淡水河畔或西門町聽歌一解思鄉之苦。有的搞不好還聽過派娜娜唱的白鴿。

但對於絕大多數的島民而言,面臨半世紀嚴密的思想和言論監控,宿命堵住了創傷的出口。受228牽連的醫界也無法脫離瀰漫著整座島嶼的深層恐懼。林宗義,台南人,林茂生次子。二戰期間在日本學習精神醫學,回台之後先是擔任台大精神科的戰後首位主任,然後到了日內瓦,在世界衛生組織推動全球精神疾病分類。父親同樣失蹤了半個世紀,沒有逮捕原因,不知犯下何罪,沒有判決書,沒有政府的任何相關說明。1982年他回到台灣,遍訪了歷經同樣遭遇的受難者家屬,卻找不到任何一條診斷給他們。

PTSD診斷準則A第一款:此人曾經經驗、目擊或被迫面對一或多種事件,這些事件牽涉到實際發生或未發生,但構成威脅的死亡或嚴重身體傷害,或威脅到自己或他人的身體完整性。

創傷不成立。因為主體仍在事件中。事件尚未成為過去。

見證,論者有言,是治療創傷的第一步。史料殘缺而破碎時,我們只好借助誇飾。Shoah見證了納粹屠殺;廣島之戀見證了原爆;悲情城市見證了228;溫州街的故事見證了起於戰爭的分離;寒夜見證了殖民地的悲苦;幌馬車之歌見證了左翼運動的撲殺。而為了見證高一生,我們上山採歌。

可惜政治的書寫極少是陰性的。當我們求助於集體宣洩,那被深藏在光榮的疤痕底下,屬於身體最私密處,無法集體目擊、集體控訴,無法進入公共領域的傷口,則仍然無從癒合。任憑鮮血不斷汩出,我們依然只能沉默或訕笑以對,然後變得犬儒或虛無,不再相信正義降臨得再遲還是會降臨。

我一直不斷地想起法農那根源於體質的創傷:黑皮膚、白面具;山地人皮膚、漢人面具;共諜、原住民、秀場歌星、女人。歷史的暴力尚未昇華為詩歌,詮釋者的暴行便又反覆襲來:人種歧視、民族沙文主義、道德瑕疵的指涉。歷史編纂者的雄性慾望逗留在秀場後台,鉛華洗盡的歌女仍無傾訴的機會,也沒有治療的可能。一甲子了,菊花仍得和自己道德形象奮戰。

紀念專輯出版後沒多久,收到了菊花的弟弟高長老捎來的email。簡短的文字大意是說,有你們這些年輕人的幫忙,姐姐終於見到父親了。高一生告訴她說,就放寬心吧。坐在電腦前的我先是久久不能自己,但一回神心想不對:這不是酒精性譫妄麼?菊花可能根本沒戒酒,反而喝得更兇了。而或許很簡單,我們只是需要創造出一個鬼魂和孤單的自己對話。

忘記了是第幾度上山。那天下午,帶了長渕剛的CD,和同行的樂手再度來到達邦村,還有菊花吩咐的兩瓶米酒。在暮色裡,和已近八旬的老人對飲。歌手糾結的嗓音在唱機裡轉動:「傷逝的青春、成為烙印的悲喜、夕陽裡再度見面的親友啊⋯⋯」

かんぱい!白鴿。我想對她舉杯,但終究只是默默看著雙眼輕閉,跟著唱機哼唱的她,沒有說話。

太陽下沉到一個角度,光線倏地從窗緣離開。氣溫驟降,馬上便能感覺露水的濕重。老屋的霉味從地面逼近,彷彿集體歸建的幽靈。

「哎呀,是咪咪!」一隻白貓從窗外跳了進來,得意地在菊花的懷裡取暖。

(編按:高菊花女士於2016年2月20日凌晨病逝,享壽85歲。)

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。