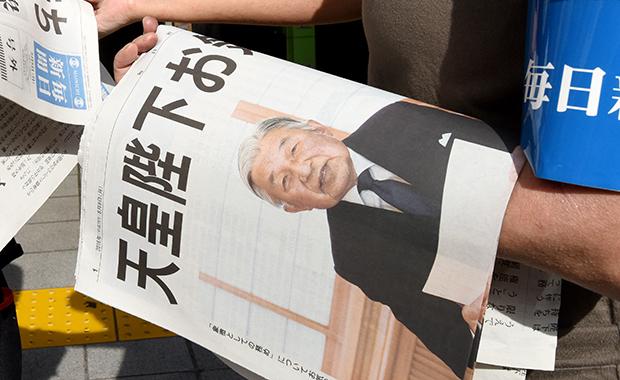

最近,任職知名廣告代理公司「電通集團」的24歲年輕女員工,因為不堪工作業務負荷而自殺,成為日本社會喧騰一時的話題。日前,日本勞動基準監督署認定該名女員工為過勞死,因此電通必須負起相關的賠償責任。

東京大學畢業的高材生,進入許多人嚮往的電通企業工作,被分派到網路廣告業務部門,工作還不到一年,她在推特(Twitter)上的一些留言已透露出她非常痛苦。

「假日加班準備的資料,竟然被批得一文不值,讓人身心俱疲。」 「除了想睡覺,我已經失去任何渴望了。」 「人生是為了活著才工作,還是為了工作才活著,我已經分不清楚了。」 「確定六日也必須到公司上班,我真的很想死。」 「每天對於隔天的到來,都感到恐懼不已。」

電通的工作條件相當嚴苛,業界早有耳聞。這名女員工幾番向公司發出SOS的求救信號,但是公司卻無法掌握情報並做出回應,導致無法挽回的悲劇發生,這一點電通可說責無旁貸。

這個過勞死的自殺事件引發社會熱烈討論,有人納悶她為何不辭職?如果真的遭受如此惡劣的欺凌,把工作辭掉就好了,不是嗎?一位友人在Facebook上寫了類似前述的言論,卻遭到網友排山倒海的攻擊,其中較引人注意的是「陷入煩惱的人,根本無法想到自己有那樣的選擇權」。

即使如此,我還是有疑問:如果工作真的讓人鬱鬱寡歡的話,為何不向公司辭職呢?

進一步想,電通是日本知名大企業,待遇好,工作要求相對也非常嚴格,可說是有得必有失(give and take)。如果你想要的生活方式是輕鬆地享受自己的人生,工作上適可而止的努力就好,大可選擇其他公司,但是她卻沒有這麼做,究竟是為什麼呢?

我認真地思考原因後,得出一個結論:在大量招募、終身雇用、公司優先主義的日本社會長大的年輕人,絕大部分的人可能像那位年輕女員工一樣,從心理上根本無法做出「討厭公司就辭職」的選擇。

因此我認為,為避免悲劇再度發生,應該要跳脫這種被洗腦的圈套,改變日本社會整體的勞動文化。

我在日本媒體界工作24年,今年春天離職。離職到現在過了半年,經歷很多意料中或是出乎意料的事情,如人飲水冷暖自知,也再一次深刻體會到日本社會的本質就是「會社至上」,不禁感慨良深。

日前,我開車行駛在右轉車道上卻直行通過路口,被巡邏警察命令停車,處以扣1點和罰款6千日圓。我違規在先,對處罰沒有異議,可是卻在警察填寫資料時發生口角。

警察:「請告訴我你的職業。」 我:「媒體人。」 警察:「在哪一間公司工作?」 我:「我不屬於任何公司,我是自由媒體人。」 警察:「那麼我在職業欄上寫無業,可以嗎?」 我:「我不是無業,也沒有領失業保險。或許稱不上可觀的數字,但是我有一定的收入,也有繳納所得稅。」 警察:「但是,在規定上被歸類為無業。」 我:「規定是怎麼訂的,我不知道。但是社會上有很多人都是自由工作者,那全部都算無業嗎?」 警察:「雖然說是無業,但那也只是個分類而已,希望你能夠同意。」 我:「被認定為無業,對我是一種侮辱」 警察:「⋯⋯」

警察似乎也感到非常困擾。我當然知道警察也沒有惡意,可是在對話的一來一往之間,突然覺得自己變成討人厭的傢伙。最後,我只好說「算了,就寫無業吧」,才結束這場不愉快的對話。

在這半年裡,類似事情經常發生。

在日本,幾乎所有的人在職業欄上會填寫「會社員」(以下稱「公司職員」),但是日本以外的國家類似「公司職員」的職稱並不存在,外國通常是填寫比較具體的職業內容。反觀日本,除了公司社長或者是管理高層之外,其他人都只不過是「公司職員」而已。從基層員工到經理級都一樣是公司職員,在某個意義上是人人平等的社會,卻也可以說是不太重視個人能力表現和排名的社會。

當我回到日本,在海關申告書的職業欄只要寫上「自由媒體人」,就一定會被海關人員打開行李檢查。可是只要寫上「公司職員」,幾乎都是順利通過,雖然連在哪一家公司工作都不知道,但是「公司職員」這個稱呼卻深受信賴。

投保人身保險時,只要是公司職員就可以輕鬆投保,可是自由工作者卻無法加入,難道沒有為公司奉獻犧牲,人命就不值錢嗎?而且也不能貸款買房子,銀行應該是認為這個人將來無法償還的可能性高,所以才拒絕借錢。

在日本,如果你不是「公司職員」,就會被貼上「不健全的社會人」的標籤,這種「常識」在日本人心中根深蒂固。整體而言,日本企業多採終身雇用制,一旦進入公司就待到退休,幾乎不曾到過其他公司工作,這種就業模式在日本社會被視為理所當然。

相反地,我在台灣或中國的朋友卻經常換工作,因此我常常會收到電子郵件,上面寫著「我離開公司了」,也不覺奇怪;但是,如果聽到日本朋友說「我辭掉工作了」,當下確實會感到驚訝,甚至會擔心對方是否遇到什麼麻煩了。

我以前任職的公司是朝日新聞社,在日本稱得上報紙界的龍頭企業,發行量雖然不如鼎盛時期,但是現在也有700萬份,員工人數3,000人,薪水也很優渥,年收入遠在日本平均薪資之上。因此一旦進入公司,一般來說除非有「不得不」的理由,不然幾乎都會待到退休為止。

去年開始,當我為了是否該辭掉工作而詢問同事的意見時,問了10位有10位都說「不要那麼早退休,之後一定會有更好的位子,就忍耐一下吧」。但是,我想辭職的心意並未改變,陷入天人交戰,也和公司以外的朋友談及此事,得到的答案依舊是「現在經濟不景氣,你要換工作也不容易吧」,勸我打消念頭。

即使我對他們說「就算把工作辭了,我也不會再去其他公司,我要成為自由媒體人,想寫什麼就寫什麼,不用被拘束」,對方通常還是先露出困惑的表情,愣了一會兒說「哦⋯⋯既然你做好打算的話⋯⋯」。但是,也遇到了這樣的反應:「不到公司工作,你是指無業在家嗎?」這次換我感到困惑,反駁說:「不是沒有工作,因為我要成為自由的文字工作者啊。」

甚至,我遇到了一件氣憤難平的事情。辭職前,我接到了一通電話,是一位我在《朝日新聞》報紙部門工作時曾經受他關照的人。他肯定我的能力,也算是我的貴人之一。他聽到我要辭職的消息,所以特地打電話來關切,約了一起吃飯。

在用餐時,兩個人相談甚歡,和他聊了很多、分享了許多想法。可是,最後他卻冷不防地潑了我一身冷水,「你不要意志消沉啊」。我想這句話我一輩子都無法忘記吧,可見當時我心理受到的衝擊有多大。

意志消沉?我已經確定人生方向,並且做好準備要迎接新的挑戰,此時或許是我這10年來最興奮高昂的時刻,和意志消沉恰是完全相反的心情。這一句話讓我徹底覺悟──果然辭職在日本還是被認為負面,別人會投以同情的眼光,甚至會為你的前途感到擔憂。

相反地,我如果向台灣友人提到辭職,他們的第一句話幾乎都是「恭喜你」。對方應該也知道過程中可能發生了很多事情,要下這樣的決定並不容易,但十之八九的台灣人還是會先說聲「恭喜」;不過若是日本人,10個人當中大概只有2、3位會說吧。如果大家的態度都那麼負面,當然沒有人願意從公司離職。

離開公司之前,我詢問了幾年前已經離職的同公司前輩:「要辭職之前,有哪些事情是必須事先做好的呢?」那位前輩陷入一陣沉思,然後認真地回答我:「買個房子,辦張信用卡。」

為什麼會這麼說,因為買房子一定需要貸款。但是,如果你不是公司職員,銀行就不會借錢給你。可是,我有存款,如果出示存摺給銀行看,應該沒問題吧?前輩的回答是NO,就算你有1億日圓的資產,要買5千萬日圓的房子需要貸款時,不是公司職員就無法貸款。

信用卡也是同樣的道理,任職哪間公司,工作了幾年,年收入多少,都是申辦信用卡時必須填寫的項目。我還是公司職員時,當然不會在意這些,然而一旦要從公司辭職了,第一次對這些項目感到背脊發冷。信用卡的審核大約需要1個月的時間,因此我在辭職的3個月前,申請了5家不同種類的金卡會員,因為金卡會員以上的信用卡要審核通過的話,通常要在公司工作連續超過10年左右。

我還特地做了個實驗,其中1家金卡的申請書上就寫上「作家」,並且列上我10本以上的著作,果然不出所料,收到了「未達核卡標準」的通知單,這就是日本社會的現實啊。

雖然現在的日本社會已經沒有身分制度了,日本國憲法保障每位日本國民的平等。但是,潛規則卻是以天皇為頂點,其他人在身分上被區分為「公司職員(及眷屬)」或者「非公司職員」。實際上,「非公司職員」在年金制度和健康保險都採用不同的制度,整體社會就是在「公司優先」的前提下建立起來。

因此,任職電通的年輕女員工無法瀟灑地把工作辭掉的原因,或許是出自於對日本社會現實面的恐懼。

一輩子奉獻給一家公司,當然是很偉大的事情,我父親便是這樣子,經歷了風雨,不管升遷還是被降職,待在同一家公司直到退休,我甚至為父親感到驕傲。可是,我們的社會不應該把這樣的價值觀塑造成獨一無二的人生目標,然後眼睜睜地看著無法適應這個價值觀的人走向自我毀滅。

日本的泡沫經濟崩壞之後,檢討終身雇用制的聲浪四起,至今也過了十幾二十年了,但是,日本社會在本質上依然一成不變。這次的過勞死自殺事件引發討論後,希望日本社會能夠創造出正面的環境,「如果討厭公司的話那就辭職吧」,鼓勵多樣化的人生。或者至少,讓「辭職」成為能被社會廣泛接納的選擇。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。