評論

「當代敘事影展」在影展密集的台北地區,是一個相當獨特的存在。它是由北市府客委會指導下的「台北市客家文化基金會」主辦的小型影展,今年已進入第三屆。

影展手冊上,基金會執行長、客委會主委曾年有在序文中,寫下這樣深具反思意味的話:

「台北客家」,一種被假設是離散(diaspora)的群落,所以幾十年來,尋求認同(identity)一直是客家人沈重的負擔。 因為,「離散」意味著曾經有過的「集體認同」,或一個不曾被碎片化的「客家」──它與外界存在著明顯的「族群邊界」⋯⋯令人驚覺的是,「台北客家」與其他族群的「邊界」,竟絕大多數在自家門口;甚至⋯⋯「邊界」就在自己肢體身上,阻絕了你與全世界。

台灣社會裡的許多語言文化族群,喜歡擁抱現實生活裡早已不復存在的懷舊符號,或鼓吹返祖意識,以壯大族群認同或現實政治勢力。尤其當眾多的台灣客家團體,更經常以此為唯一的想像和實踐時,上面這段話,是具有勇氣與自我批判的誠懇反省。

這個進步的認識與視野,也鼓勵了此影展策展方向的「當代敘事」特性:它將許多本地母語群體自我綑綁的封閉認同想像,基進的打開,把客家認同或台灣認同,置於亞洲和全球的歷史與當代參照架構裡,重新深刻地思考、看見客家人或台灣人的「亞洲屬性」,或者台灣的「東南亞歷史連帶」,從而創造我們建構主體的新的內容與方法,也就是陳光興教授所主張的以「亞洲作為方法」。

第三屆的「當代敘事影展」,規劃了比前兩屆影展更為結構清晰的主題內容。主題單元內與單元之間的影片內容之相互參照關係更為緊密,以東南亞地區為主、兼及台灣與世界的、美學手法不同的三十幾部長短紀錄片,也更形豐富多元。

「時代與歌」單元呈現世界各地以歌唱為有力的動員方式,有效協助了政治反抗、社會運動或文化認同;「記憶之魂」單元審視東南亞國家獨裁、反共、剷左、屠殺、壓迫人權與言論自由等等的共同歷史經驗;「漂流群庄」從福建客家村莊的傳統祭典,延展出華人與世界其他民族在遷徙、流離的命運中展現的強韌生命;「流動之河」則看見從台灣到泰國與夏威夷的性別邊緣群體的故事,以及他們在流動的性別認同中對情慾自主與身體自由的堅定追求。

作為開幕片的泰國紀錄片《桐潘》,被英國電影協會(BFI)譽為「本(20)世紀最重要的第三世界電影」。這部「時代與歌」單元裡的1977年黑白影片,重演泰國1970年代中期社會主義學生參與的反水庫研討會和民主運動,而導演之一即是專程應邀到開幕現場演唱的「泰國左翼樂團教父」、Caravan樂隊創立者、泰國「生活之歌」推動者蘇拉猜(Surachai)。

單元中更有民歌先行者楊祖珺教授的第一部紀錄片《尋覓李雙澤》的短版,詳細梳理台灣1970年代民歌的重要推手、英年早逝的李雙澤,在那個充滿美國文化殖民勢力的年代裡,如何想努力走出一條自己的民歌道路。同樣反對經濟開發、犧牲環境與農業的美濃反水庫運動,也被紀錄在林生祥與交工樂隊以客家新民謠作為社運方式的影像中。

我們還可以在《刀槍也難敵》看到利比亞人民在2011年反抗格達費獨裁統治的革命,在《做戲、唱歌,幹啥?》長期介入社運的香港「黑鳥」樂隊,以及記錄加拿大原住民運動的亞洲首映新片《向前行》等影片裡,看到音樂如何可以是比槍彈更強而有力的武器。

「記憶之魂」單元裡的影片,讓我重溫東南亞過去半個世紀來悲愴壯烈的歷史事件。說「重溫」,其實並不準確。雖然不少事件發生在我生命歲月的記憶裡,但它們當時於我只是一則則「遙遠」的國際新聞,例如在《蚊子報特寫》裡,1983年菲律賓當時的反對黨領袖阿奎諾返國時在機場預刺身亡,或者在柬埔寨著名導演潘禮德(Rithy Panh)的《波法娜:柬埔寨悲歌》與《流放歲月》裡,關於1970年代赤柬政權的恐怖統治與屠殺人民的暴行。

然而,這些影片透過對真實人物或一般民眾的紀錄、見證、追憶,將過往到今日東南亞鄰國的新聞事件,轉化成有溫度、有重量、有血肉的具像,躍然螢幕之上,讓我們感同身受。

從《厝哪山芭邊》探索1940年代馬來西亞「新村」裡的華人情境,到廖克發的《不即不離》從家庭照片追溯馬共革命歷史裡的理想熱情;從《東所》重現1950年代台灣白色恐怖時期逮捕、處決政治思想犯的劇場式敘事,到《壓迫者》以印尼日惹的「紙月亮偶戲劇團」,演出1960年代印尼獨裁者蘇哈托屠殺50萬人的黑暗殘酷歷史;從70多歲、被控侮辱皇室的泰國作家阿尼亞,到出身貧寒底層、一生站在街頭對抗統治者的84歲菲律賓社運老婦德妮達…,從這些真實人物的血淚遭遇,種種來自東南亞的經驗和故事,就不再只是遙遠的新聞或歷史事件了。

觀看第三屆「當代敘事影展」的紀錄片可以得到的認識與省思,不僅是影展每一部影片所分別傳遞的歷史重量與政治訊息。這個影展誠然是高度政治性的,而它的政治意義,更在於提醒我們應該要將台灣的近現代歷史,放在亞洲、尤其東南亞的歷史處境和經驗裡相互參照,意識到亞洲/東南亞在冷戰結構下的共同命運和歷史經驗。我們也必須從這樣的問題意識裡,重新回看台灣過去與當前的政治和歷史問題。

進一步通過此影展的作品反省,我認為冷戰史觀或問題意識必須重建,但它不表示我們要停留在一種「冷戰思維」裡,或重複一套過往的「冷戰語彙」,例如,擁抱民族主義以對抗美國/西方帝國主義。美帝的各種形式或變種當然一直都在,而且愈加龐大無孔不入,但是舊的思維或語彙恐怕早已無法應付今日的政治文化情境,反而可能協助鞏固了躲在這種語彙中,那些不求進步、並藉之合理化其繼續獨裁或極權統治的權力集團。

例如,冷戰史觀要如何跟其他影片裡那些滑板青少年與跨性別青春世代訴說,讓他們的邊緣性格,可以在明日轉化為對抗新自由主義價值觀或生活方式的生力軍?借用藝術家陳界仁在近日一個座談裡的發言,當右翼新自由主義的話語市場持續指導和壟斷世界時,擅長把精力放在開研討會的左翼知識社群,要不要多花點心思回到現實世界,創造一些具有廣泛影響力的實踐工作上?

台灣具有藝術創作力的年輕世代,至今仍極少看到有興趣碰觸冷戰或左翼歷史經驗者,無論影像或其他藝術形式,而既有的前輩左翼書寫,無論文字或影像,教條味道者多,能感動大眾者少。然而在今年的「當代敘事影展」中,我們看到東南亞這些政治觀點犀利又具有多樣藝術創造力的作品,大部分出自年輕或非常年輕的世代之手。

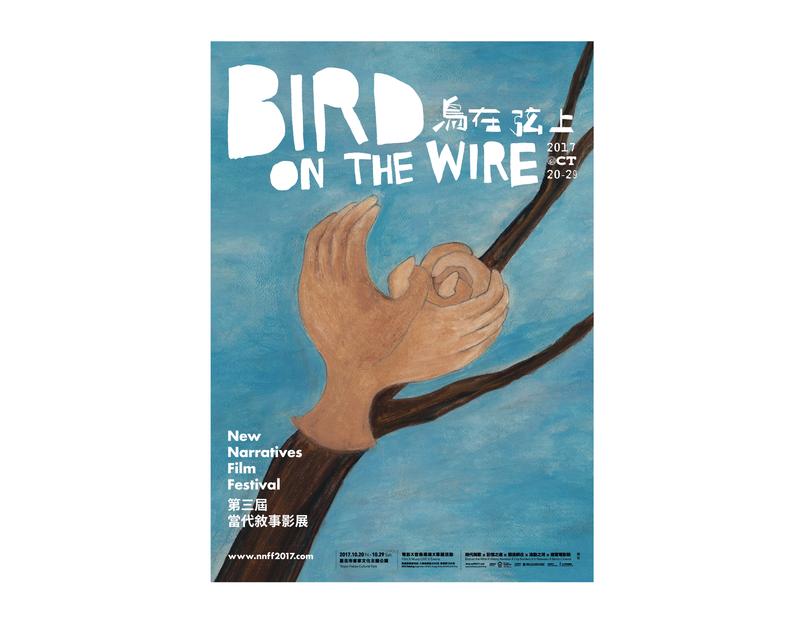

影像、歌謠、藝術和書寫,都是有效的、影響力廣泛的救贖和抵抗方式,它們需要創作者具備政治與歷史認識,也需要具有真正自由的身體和靈魂以拾回想像力。離開教條、訓誨、控制這套父權文化,把鳥籠打開,讓鳥兒飛回樹梢,站在電線桿上遠眺吧。

鳥若不被綑綁,就可以撥弦而歌,海闊天空振翅遨翔,讓思想與靈魂解放。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。