大專心輔保衛戰之2:系統合作篇

當愈來愈多大學生面臨情緒風暴,在教育第一線的老師們,如何回應學生拋出的需求?導師雖是校園安全網的最前端,但輔導知能不足、研究教學繁忙,要理解青年學子的內心圖像,對橫跨不同世代的教授們是極大考驗,也讓他們備感焦慮。

一場心理健康的保衛戰正展開,從增加守門人到制度改革都是要務,勢必得全體動員。近年,國外的「學習調整」和心理假等措施,成為台灣大學裡的熱門議題,幾所學校陸續研擬推行,有望讓學生的身心狀況和課業學習找到交集,也撐出開口「談心」的對話空間。

一頭亂髮加夾腳拖、神情憔悴,踏進教室的怡文(化名),讓大家差點認不得。

吳瑞玲(化名)心想,怡文以前不是這樣的。曾輔導不少學生的她,意識到要主動聯絡大學校內的諮商中心,「其他人可能都要等一個月,但心理師說她的狀況緊急,可以優先幫她排。」

授課教師和心理師遞出橄欖枝,以為有了轉機,沒想到學生拒絕諮商,「我問她,那老師陪妳去好不好?她也不肯。」儘管如此,幾位接觸過怡文的老師,決定成立LINE群組,合力拉起網子,以便守望。

又一次上課,吳瑞玲發現怡文的狀況惡化了,幾乎像遊魂一般,留她下來聊,怡文一語不發,手腳不停顫抖。

吳瑞玲只好再次打給諮商中心,心理師給了幾項建議,吳瑞玲都照單配合,最後對方問:「老師,您能直接到宿舍陪她嗎?」吳瑞玲沒有這麼做。一是隔天一早有重要會議,其次是老師跟學生的界線,該介入照顧到什麼程度,她沒有標準答案。

次日早晨,怡文坐到學校頂樓。

吳瑞玲的手機響個不停。幸好有職員經過發現,學生平安沒事了。回憶起那次驚險,吳瑞玲心有餘悸,「我真的腳軟,直接跪下去,如果她跳下去了怎麼辦?」

這幾年,她已經有幾個學生轉身離開世界,無力再承受。其他在大專任教的朋友,話題也圍繞在學生心理狀態快速惡化。師者,所以傳道、受業、解惑也。只是在這時代為人師表,該怎麼走進學生的內心世界,甚至解答他們對生命的疑問呢?

「你說想自殺,我就開始問,為什麼你認為人生沒有意義?談談你的狀況,看看在那裡面,我們能尋求到什麼?」坐在長椅另一頭,台灣大學哲學系副教授楊植勝眼神專注,就像平常與學生促膝長談,「我也不認為每個人的人生意義都一樣,但一個學生活到20歲,他的經歷裡面,一定有正面價值的東西。」

進台大20年,形形色色的學生都見過,跟他們互動對楊植勝並不困難;尤其關於生死和意義,都是哲學最愛探問的。沒課時他習慣待在研究室,只要學生想聊,來者不拒。楊植勝認為,願意談就是開放和對話的第一步了,「我比較怕的是完全不肯談的,那真的沒輒。」

除了授課之外,楊植勝還有另一個身分──導師。

台大哲學系學生不多,一屆約40幾個人,一批新生分給2個導師負責,一路帶到畢業為止。走完一輪後,差不多又要接新生了,始終離不開導師身分。

楊植勝笑著說,假如當導師只要請學生吃個飯就能解決,那太容易了。這些年裡,他去精神病房探過病、去警察局保過偷竊的學生、陪學生去開性平會議,導師還要寫檢討報告。若要了解學生、進入他們的世界,就得付出更多陪伴的心力。

導師要安排時間與學生聚會,以了解他們的習性,要輔導學生的專業學習、生涯發展和生活適應,也要協助學生處理身心狀況和緊急事件。但落實下來,依據導師性格不同,輔導深度有很大的差別。

一來,大學生活和高中完全不同,學生不會待在固定教室裡,沒辦法長時間接觸。二來,導師不一定有上到導生的課,甚至沒有見過面。要了解學生,不僅要導師主動出擊,還要有耐心熬過與學生的破冰期,每一步都挑戰導師的「熱情」。

在清華大學教書18年的物理學系教授王道維特別有感。他說,在歐美社會裡,大學生被視為成人,學校沒有太多責任,學生的心理需求也可以在校外得到相當的資源;但在華人社會,大眾似乎期待學校能再多關懷學生一些,沒有完全把他們當作獨立的成人。只是,身兼清大諮商中心主任的他坦言,要輔導學生沒想像中容易。

「進到大學,學生的自主意識非常高,都很有自己的想法,就算知道自己有狀況,也不見得來找你。」就王道維的觀察,主動關懷有時未必有效:「只能在他們有需要的時候,隨時表示available,鼓勵介紹他們來諮商中心求助或尋找資源。」

不過在許多大專心理師的眼裡,導師和校內教職員是拉住學生的最前線。

成功大學心理健康與諮商輔導組(簡稱心輔組)組長余睿羚直言,建立系統合作及校園安全網,確實能避免很多遺憾。2020年,許多大學傳出學生輕生事件,余睿羚正好在那年接任心輔組長,她說,成大也有學生離開,「剛發生事情大家很警覺,慢慢可能又覺得safe了,沒事了,但就又會有事情。」

她印象深刻,今年有個學生自傷,系辦公室助教發現地面血跡,沿路找過去,學生已經在高樓窗邊。還有工讀生準備下班時,發現同學在女兒牆附近徘徊,雞婆過去詢問,才知道他是擔心畢業學分不夠,萌生自我了斷的想法,便帶他到心輔組。

「大家多一點點警覺心,可以減少一些遺憾,」余睿羚說,無論是老師、職員或學生,都能成為一起拉住網子的人。

只是這樣的期待,導師有能力跟心力勝任嗎?

為了解學生對導師的意見,台灣大學學生代表會曾在2021年發出問卷調查,結果竟有5%的同學不知道導師的名字,還有20%的人在前一個學期,沒有和導師有任何聚會、訊息聯絡或個別談話。有50%的人,不認為導師有積極跟學生互動。

在大學裡,導師形同保險絲,孫語謙語重心長地說,「他可能沒有修課、沒有找心輔中心,但他一定會有導師,至少確定這個學生有人負責。」

學生認為導師做不夠,但被派為導師的教授們,只是「不想做」嗎?也許不是完整正解。

王道維回想,自己剛當諮商中心主任時,也沒有心理相關專業,一路從做中學。他說,如果沒受過專業的輔導訓練,導師也容易有挫折感,「今天他好不容易有心,想找幾個學生來聊聊天,結果學生冷淡反應,好像是被他打擾。導師就很容易覺得:『算了,反正我也很忙,你就有事再來。』」

回到根本,王道維說,教授之所以進到大學,不是因為很會輔導學生,而是因為他的學術成就和研究能力:

「教授做導師要做得很好,不是不可能,他要花額外的effort學習才行。但目前強調學術競爭的環境,又因為世代差距跟學生有隔閡,會讓多數教授覺得不是那麼值得。」

就算有提升導師輔導知能的研習,只要沒有強制力,出席率往往不佳──畢竟教授要做研究、教學、開各種會議,也許還兼行政職。對新進的助理教授來說,升等更是莫大壓力,讓他們更難有時間陪伴學生。

一名甫到國立大學任教的助理教授就抱怨,他每週上12個學分的課,加上備課,連做研究的時間都沒了,而升等也有年限。儘管他現在無暇顧及,身為新進菜鳥,還被指派了導師任務。他想,請學生吃個飯是做得到,「結果學校說要給的導師費也沒下來,難道我還要自己貼錢?想想就算了,我也不知道學生到底在哪裡。」

這困擾不只菜鳥有。在政治大學任教20年的新聞學系副教授方念萱,是學生眼中教學和輔導同樣認真的老師,常有其他同事找她討論如何陪伴學生。

方念萱說,別把跟導生接觸想得理所當然,單就吃個導生宴,也得先想辦法把同學找來,要知道誰是核心人物,「這個制度跟高中、國中不一樣,並不是你接了這個班,你就知道這個班裡面的social程度。」何況吃飯只是破冰,向學生透露訊息:老師的門是開著的。

隨著社會環境快速變遷,學生百百款,方念萱直白地說:

「要怎麼樣 well prepared for all kinds of cases(為各種狀況做萬全準備),不可能,所以你就必須學。可是絕對不是靠個人好心或熱情,這是結構問題。」

她接著解釋,這些勞動都得耗費時間心力,如果教授能擠出的時間就這麼少,當然只能行禮如儀。

據教育部統計,大專校院編制內的專任教師,50歲以上佔66%,60歲以上則是20%。教授高齡化之下,就算老師有心主動理解學生,世代鴻溝恐怕也不好跨過。

即將邁入花甲之年的楊植勝說,不少同年紀的老師,認為學生動不動就想死,太過軟弱了,但他反向思考,「我們這一代人,一副好死不如歹活的樣子,即使人生沒有意義也要活著,我們怕死,survive是最重要的事──學生可能是這樣看我們。」

為了知道學生在想什麼,楊植勝從剛有Facebook時就開始用,他發現有些內向的學生,當面沒辦法溝通,用網路卻暢通無阻,「而且他打字比我快,講好多喔。我說你不想跟我碰面,但你願意跟我講,用什麼方法都OK啊。」

這個世代的學生們,有沒有什麼特色?楊植勝的觀察是,敢於指出自己的弱點,但好像也愈來愈虛無,不知道自己想要什麼,「每個人都不一樣,也許問題也在這裡。我們以前只有一條路,大家都在這裡競爭,不會想太多;現在選項很多,但可能所有選項都不會讓你買得起房子。」

王道維也有類似觀察,他說,現在環境不如以前單純,整體社會是從一元轉為多元。學生從小就從大量網路資訊感受時代的快速變化,自我的認同(identity)沒有以前那麼清楚,延伸出校園輔導上新的挑戰。

王道維認為,假如高等教育走向多元是趨勢,校方就得因應新的需求:

「以輔導的部分,假設原來投資500萬,現在可能要到1,000萬才合理,整體的預期與經費規劃應該不一樣,因為學生架構已經不一樣了,這是許多學校高層沒想過的問題。」

在課堂上相遇的學生,讓方念萱學會了一件重要的事:延遲判斷(delay judgement)。「我們活在科技和各種關係交織的時代,一個禮拜來課堂一次,你對於他經歷過什麼一無所知。學生看起來可能很冷淡,到底是害羞、不爽、心不在焉,還是很有壓力?同一個表情,我根本不知道是什麼。」

方念萱發現,不輕易下評價,學生可能更願意表達自己的真實想法和難處。當學生因身心狀況在學習上卡關時,她會嘗試有沒有替代方法,或給予一些指引,「比如寫作作業交不出來,那可不可以晤談?你講給我聽,看哪種方式壓力比較小。」

但不是所有授課老師都有同等彈性。就曾有心理師嘗試替學生跟老師溝通,結果資深教授態度強硬,說是學生自己懶惰,就算學生有在服用精神藥物,教授的回應是,「那就不要吃啊,那是個人意志力的問題。」

這種情境較常在理工領域發生。身為物理系教授的王道維解釋,因為學科訓練的根本概念不同,大部分理工科老師想的是,「我們學的東西,都是有絕對正確答案的,沒辦法因為你有特殊原因就怎麼樣調整⋯⋯答案不對就不對。」他說,不像人文領域有比較大的彈性空間,「教授只能說你不qualified(合格)。」

什麼是學習調整?曾研究國外沿革的台大專輔人員Jessica(化名)解釋,學習調整的核心理念是增加支持:

「不是直接干預評量結果,是儘可能讓學生不會因為身心或特殊狀況,受限於環境阻礙,或在學習過程被削權。」

她舉例,有些學生因情緒或創傷,壓力出現會特別緊張,不自主有類似驚嚇、凍結等激烈反應,導致腦袋空白,「可能學生原本看到題目是會的,腦海也有答案,但感受到時間緊迫的壓力狀態,線路就斷掉了。」

對此,Jessica表示,可嘗試延長考試時間、制定更多元的評量方式,「重點是如何把學生所『知道』的學習所得評量出來。」也有些學生有社交與人際恐慌,可考慮調整考試場地或位置。在台大,目前由於缺乏制度化執行方法和權限,輔導人員通常依個別情境,扮演師生間的溝通橋梁,連結資源。

面對學生,Jessica會仔細詢問目前困擾、學習歷程和遇到的情境,共同討論可使用的資源,例如怎麼與授課老師解釋自身狀況,尋求進一步協助。有時經學生同意後,Jessica也會協助與老師溝通,整理相關資訊、提供可能因應方式。但她強調,最終決定權在老師手上,輔導人員是中介,讓不同位置及立場能對話。

這段過程,同時創造接近學生的線索和機會,Jessica說,「有時候學生來找我們,不是只有調整學業的需求,背後還潛藏著很多適應的議題。」

為了更早、更積極應對這些發展性和適應性的議題,2021年2月,台大學輔中心掛牌成立,定位是「三級輔導」中的初級、二級輔導,與台大學生心理輔導中心(心輔中心)相輔相成。學輔專員與學生討論生活煩惱、調適對策,並轉介心理支持資源。

2021年9月,第一批專員開始駐點,發展出一套「紮根在各學院」的模式。他們主動參與系所的師生活動,增加曝光,建立關懷關係,讓學生體察自我需求、降低求助門檻。老師察覺學生需要幫忙,也會想到能找學輔專員討論。

實質上,學輔專員做的更接近個案管理。假如學生有使用校內外諮商或醫療等資源,會確認其狀態有無變化,持續追蹤;若學生對接觸更專業的資源有疑慮,則持續討論,協助轉介銜接。

此外,他也認為輔導要著重不同院系的異質性。「如果我們把心理健康議題當成一場戰爭,你要了解敵人在哪裡、破口在哪裡、優點和缺點在哪裡。有些地方已經守得很好的,也許暫時不需要再去加強,可以把有限的資源放在更缺乏的地方。」

為了擬定戰略,王道維分析清大諮商中心歷年數據,歸納各種樣態和需求。例如理工學院諮商人數不多、高風險人數較多,代表要繼續推廣,鼓勵學生求助;教育學院自我探索的比例高,但危機性不高,相對穩定;人文社會學院求助多、危機程度也高,需要客製化措施。王道維強調,學生的心理狀態一定是複雜的,要避免太粗暴的標籤,但統計還是有必要,輔導策略才能因時因地制宜。

為此,清大諮商中心常將觀察回饋給院系,讓他們知道學生心理困擾的常見樣態。王道維舉人社院為例,因較多學生有職涯焦慮,就與院方討論增加相關主題的分享,或調整課程設計,譬如有些文學藝術作品對憂鬱及自殺有迷思,可將心理衛教融合到課程內容裡,讓學生在課程中就能被培力。

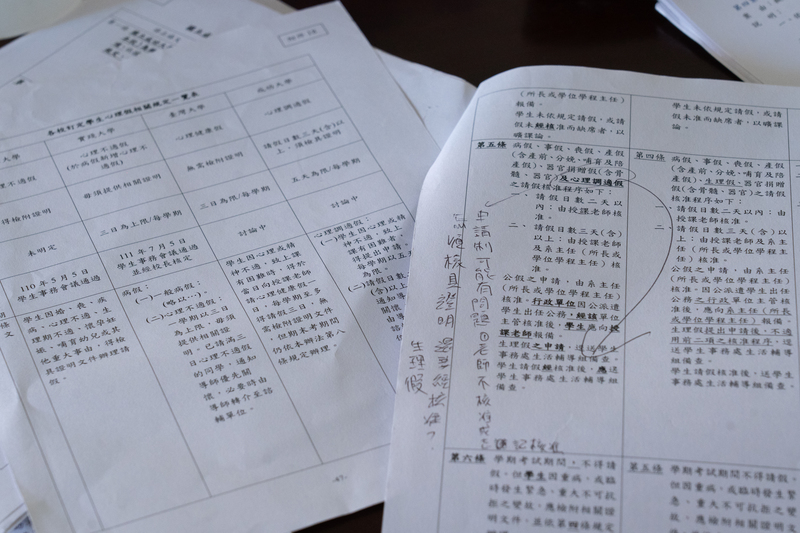

目前,成大每學期有5天額度,學生若要請心理假,只要到線上系統登記即可。成大學生會會長黃康齊說明,原則上無須檢附證明,除非連續請假3天;若累計達2天,系統會啟動關懷機制,主動發信通知導師,「有這個假,不是希望同學遇到問題就把自己關起來,是希望當我們發現他面對到一些困難的時候,有人可以伸出援手。」

他回憶,在校內會議討論心理假時,大部分老師都贊成,並沒有過於擔心被濫用。黃康齊肯定校方願意接受學生的提議:

「老實講,如果你今天不想上課,直接蹺課就好,幹嘛還要請假?所以心理假是給一些願意認真對待學習,也願意正視自己心理感受的人,一個正當的請假管道。」

對此,主修心理學的台大學生會長孫語謙認為,心理假未必僅適於有身心疾患的同學使用,畢竟這些族群通常有診斷證明,可直接請病假,若狀況嚴重,目前給的天數也不夠。她強調,每個人都會遇到心理狀況需要調適的時候,「分手、重要的人過世⋯⋯也許就是這些很當下的事件,沒辦法去負荷課業,」心理假要保護的,就是這種作為「人」的彈性。

上學期期中考週,成大發生2022年第二次學生自殺事件。由於事發地點在校內,又逢下課時間,目擊學生不少。Dcard「成功大學版」那幾天堆滿了同學焦慮憂鬱的發文──「覺得撐不下去了」、「是不是我不夠好」、「我也想要這樣勇敢一次」。但是在這些文字底下,仍有同學留言安慰鼓勵,並分享可求助的資源。

成大心輔組也隨即啟動校內輔導機制,余睿羚說,敏感的學生遇到這種事件,產生類似的想法,都是正常情緒反應,「我們不太會去說『那是不對的』,這樣反而會讓學生不敢講出來,可能就憋在心裡,不敢跟別人討論他想要自殺。」

余睿羚提到,很多老師也怕學生談論自殺,不知所措還會刻意轉移話題,反倒錯失可以對話的機會:「沒關係,就談下去,你聽他說,先不要評價他,但可以趕快來跟我們講。」唯有強化不同位置角色的合作,安全網才拉得起來。

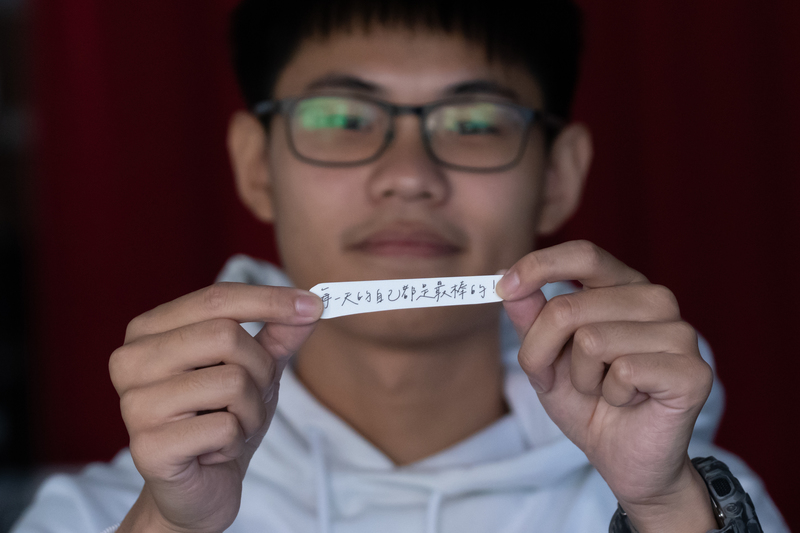

當巨大的悲傷遽然降臨時,學生也可以是彼此最好的後盾。

身為學生會長,黃康齊想著還有更多能做的事。儘管當時新聞雜訊漫天紛飛,學生會隨即在Facebook粉絲專頁發文,請大家停止揣測自殺同學的個人資訊,並請校方加派人手在校園內駐點,加開臨時諮商時段,讓心理師排班為同學服務。

儘管匆促,學生會在幾天內聯繫校內其他5個大型的學生組織,當週就辦了「送暖」活動,準備食物、飲料、印著打氣標語的貼紙,在幾個學生常出沒的地點擺攤,陪聊並送上擁抱。窩心的是,就連學校附近的雞排店、飯捲店,看到消息都自願來贊助熱食。

巧合的是,在這之後,社群版上的討論沒那麼負面了。黃康齊說,送暖活動是從2020年開始的,最初的起點,也是有同學離開了。

「我們不想讓大家覺得說,是在祭奠這個學生,好像一定要有人怎麼樣了,大家才會站出來。不是這樣的,就是希望能在大家比較困難的時刻,互相幫助,」有點娃娃臉的他,說起這樣的話,特別有說服力,「當所有人都在轉發同一篇文,邀請大家一起來,觸及會變得很廣,力量也變強了。」

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。