在以命換炭的黑金年代,她們是整座礦場的母親,如果沒有女性的後勤支援,礦場也無以為繼。我95歲阿媽的生命史,補足了台灣礦史中散佚的女性篇章。

許多人總以為礦坑是女性禁地,因為不潔、不祥,不被看見、不可言說。其實台灣礦業史上曾出現「炭礦婦」的身影,隨著礦業關閉而消散在歷史煙塵中,無人記得。我那95歲的阿媽張桂就是這群隱形女礦工的一員,為「她們」的存在留下見證。

正當16歲的青春年紀,她就成為礦坑工作的一員。少女時靠著礦坑養家、接著成了礦工妻子,夫妻都在礦場謀生。礦工命運像世襲,生下的孩子也成了礦工。總是噬人的礦坑隧道,奪走她曾經的倚靠與幸福。

那是一個以命換炭的黑金年代,也是一個戰亂的年代。阿媽的生命史補足台灣礦史中散佚的女性篇章。

阿媽出生於昭和二年(1927),沒有上過一天學。她的父親和情人跑了 ,無父依靠的生活十分艱苦。童年若不是撿柴火,就是幫忙採茶。「沒做就沒得吃,」她說。就算做得再辛苦,也總是半饑地活著。

彼時日本的新興殖民地台灣,礦業開採方興未艾。日人山本信義來台不斷擴大礦場規模,1920年整併成大安寮炭礦,改名為「山本鑛業」,包括阿媽故鄉媽祖田及三峽礦區。為了賺更高的工資,她離開了茶園,進入礦場。

日治時期和阿媽一樣的「炭礦婦」不在少數。1898年統計全台有57位炭礦婦;到了1941年,50年間,人數擴增至6,170人,佔總礦工人數11%。阿媽見證了山本礦坑內的女人工作樣態:坑內女性是做「二手的」(擔任男礦工的輔助者),從採炭、支柱,到選煤、搬運、雜夫。男性的工作中,都有女性參與。當時「金包里礦業株式會社」還曾公開表揚崁腳礦場的林旺根攜妻入坑工作,是「夫掘妻拖,甚然勤勉」,還加發賞金以茲鼓勵。

不過,《山本炭礦》記載女性從事的是坑外選煤工作,並沒有記錄張桂這種坑內的搬運女工,更未提那些做男性工作的女礦工。在正式文件中,女性是礦場必要卻又不被看見的「黑工」。女礦工人數不多,既要做坑內助手,又要做坑外選煤,也可能隨時被行政人員叫去煮飯、燒水、運煤、打雜。

她們是整座礦場的母親,如果沒有女性的後勤支援,礦場也無以為繼。

台灣的煤礦礦脈深入地底,從主坑下去到工作的煤巷之間長度可達2、3公里之遠,深度可達300公尺以上,相當於台北101的高度。從坑口到工作的片道,最遠得一小時以上才能抵達。在黑暗的坑道裡是沒有里程標記的,阿媽也失去了距離感。每日週而復始、來來回回,不論坑外晴雨,坑內永遠只有幽暗、潮溼、令人感到窒息的汙濁空氣,以及隨著鋼索上上下下、反覆推移的炭礦重量。

1941年日本發動「大東亞戰爭」。在戰火中,阿媽與阿公張祿結婚了,但由於戶政人員的疏失,阿媽不是冠夫姓,而是換了夫姓,從「曾桂」成了「張桂」。

二次大戰末期,日本軍部在台灣島全力構築防禦工事,徵召全台青壯年在海岸線挖戰壕、山壁挖彈藥庫。 阿媽隨阿公被派往屏東林邊挖掘防空壕設施。阿媽回憶:「飛機在頭上,子彈嚇嚇叫…。若剛好起火要煮(飯),飛機飛過,有煙要馬上熄掉,(不然會)有炸彈…。」

日本戰敗,台灣島上,太陽旗降下,換上了青天白日滿地紅。對於改朝換代,阿媽覺得:「給日本人與台灣人管,都沒有什麼差,都是半仔餓(吃不飽)。」

戰後,國民政府實施耕者有其田,山本煤礦由瑞芳李家得標承購,改稱「海山煤礦」。隨著礦場擴大,1956年在媽祖田開闢新坑,阿公是第一批進坑者。隨著煤層開挖,媽祖田成了百人礦村。

1964年,中華民國政府明令禁止女性入坑,女性只能坑外推車、選煤、倒路尾(倒石)。但是,一直到1972年的官方統計,坑內的女性雜工仍有948人。阿媽親眼見證,只有海山的「本坑」禁止;在土城媽祖田的礦坑,依然有女性下坑。

1958年,媽祖坑礦災,死亡的兩名礦工是我的阿公和他的助手。阿公張祿得年37歲,新寡的阿媽32歲。

台灣礦災死亡率高,尤其是光復初期,每年死亡人數皆破百。每百萬噸的煤,平均要付出34條人命。數字背後是無數破碎的家庭以及傷心的親人。

阿公死後,留下3個小孩,我媽12歲,大舅8歲、阿姨4歲,還有阿媽肚中的遺腹子;再加上阿祖(張祿的母親),一家五口的生活重擔就落在阿媽一個人肩上。礦災撫卹金領到24,000多元,4,000元拿來辦後事,20,000元寄存在海山公司,每個月可領400元利息。但每月都入不敷出,留下一屁股債。

海山公司改派阿媽去顧礦埕。10月8日凌晨時分,她陣痛加劇,找不到人援助。嬰兒等不及,已經滑出子宮,阿媽回憶起那個生命攸關的時刻:「那時候不知要找誰斷臍,我自己斷,再把小孩子洗一洗⋯⋯。」當年的生死交關,如今說得雲淡風輕。

丈夫死後的冬天特別難熬。阿媽傷心過度,食不下嚥,加上長年在坑內工作,氣喘發作。她回憶:「(氣喘)最嚴重那一次去住院,將我送太平間隔壁(笑)。我睡不著,時鐘這樣嘀嘀嗒嗒⋯⋯。」那一晚,死神已經來敲過門了,或許悲憐阿媽一家,放過了她。

海山礦業改派阿媽在礦坑澡堂燒水,用畚箕挑煤礦去澡堂,每天300斤,燒水給出坑之後的礦工洗澡。洗掉一身煤塵後,才看得出原本面目。

在媽祖坑生產穩定之後,海山選擇資深工人鄧進發當坑區領班,負責招攬、管理礦場工人。當時半個月發一次薪資,全部就有20餘萬元。進發用帆布袋背著錢,騎上腳踏車去媽祖田發餉,公司有時還請保鏢護送。

進發有10個小孩,妻子多年前難產亡故。他看到阿媽張桂一個寡婦要養活一家,著實吃力,所以不時送米給她;有時還會帶些菸、酒,讓阿祖與張桂婆媳去坑口兜售。他也是工寮的領袖。他在礦坑周邊租了一塊地,下工之後就種些空心菜、菠菜、絲瓜,告訴大家可以隨時去採。

當礦工採礦進度未如預期時,進發得親自下坑趕工,留宿礦工宿舍。後來阿媽懷孕了,媽媽才意識到:不管她喜不喜歡,進發已經是家人了。

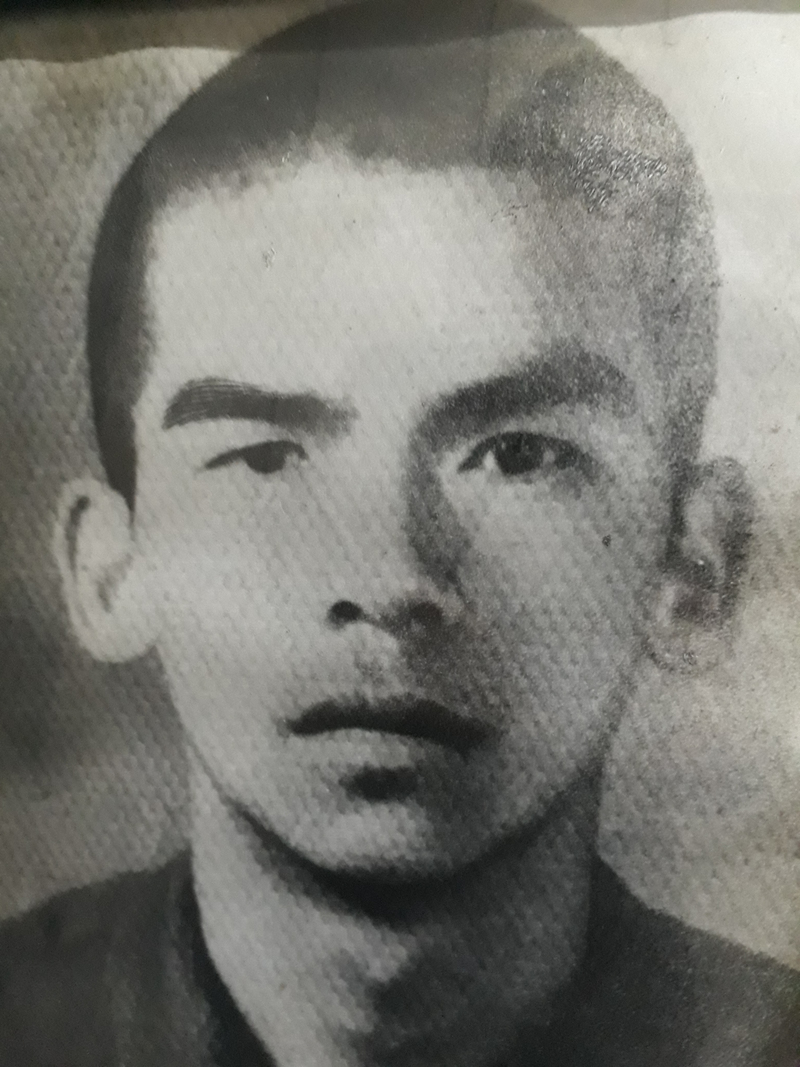

在阿媽家中,我第一次看到鄧進發的照片。他留著海角仔頭(油頭),臉長、鼻樑很挺,看來精明幹練。阿媽輕柔地說:「我錢賺太少,沒辦法(養家活口),伊(進發)才說弄一些米給小孩吃好不好?一起幫忙養小孩好不好?」

我問阿媽:「他對妳好嗎?」阿媽說,在一起十幾年,這個大她18歲的男人從來沒有打過她、罵過她,而是默默支撐著阿媽養家。有時候,還會邀她出遊,說:「(平常)做到要死,我們來去哪裡走走⋯⋯。」他帶她去烏來探親,走出陰鬱潮濕的礦區,重新看到燦爛的陽光。

如今,阿祖與阿公的照片掛在家中客廳;但是進發的照片是收在阿媽房間的床櫃裡,掛在阿媽的心中。

1984年,是令所有礦工家庭悲傷的凶年。台灣三大礦災接連發生,宣告台灣礦業邁向死亡。海山公司自1989年停坑收工。宿舍也遲早不能住了、業主要另作他用。阿媽聽到拆屋還地風聲,一家人提早搬離宿舍。

那時兒子也成家立業了,近50歲的阿媽咬牙買房,再出去做粗工。1980年代台灣股市上萬點,處處蓋樓房,缺工之下,沒經驗也可上工。為了孩子,張桂從地底500公尺不見天日的礦坑,上到高聳入雲的300公尺高樓。她挑磚、石,做的是男性做的粗工。 她說:「要擔土、擔水泥,(攪)和在一起,都要挑,爬樓梯,一手扶扁擔,一手扶(樓梯)把手。很艱苦⋯⋯小孩讀書,衫啦、鞋啦!迫不得已。」

這7、8年間是阿媽一輩子勞動最累的時候,但不錯的工地收入改善了家中經濟。當公寓交屋入住,一家人總算擁有自己真正的家。

阿媽的手指早已扭曲變形,她說:「挑土,咱不夠力,都會去折到、傷到!那時也沒有弄(處理),消膏貼一貼,⋯⋯(手)就變成這樣,硬梆梆。」長期的勞動在阿媽身體上銘刻了不少傷痕,膝蓋關節已磨損,承載不起她的風吹就倒的重量。

如今95歲的阿媽無法行動自如,但她一直掛念著母姓「曾」在結婚登記後「被消失」,萬一哪天她突然「返去(過世)」,會找不到原來姓氏。2021年底,阿媽要二舅幫她去戶政事務所改名字,從「張桂」改為「張曾桂」,找回了失落逾一甲子的母姓,了卻她掛念大半生的心事。

我再度回到當年「炭礦婦」行走的媽祖田,尋找礦坑入口。推開圍牆的小門看到了那座爬滿綠蔓的景觀橋,前行數公尺,雜草叢生,地面積水漸行漸深。改爬上高逾一公尺的駁坎,劈開雜木蔓草前進,終於發現坑口的山牆,依稀可見「海山本鑛」四個大字。那曾是上演礦工家庭生死修羅場的礦坑起始處,不知何時已漫成一片水塘,落了一池桐花。

※「在場 · 非虛構寫作獎學金」由 Matters、文藝復興基金會發起,為獨立寫作者提供獎金與編輯支持。第二季徵件將從6月11日到7月10日截止,報名入口請點此。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。