台灣高達82萬名不熟悉中文的外籍移工及外籍配偶,當他們進入警局、被檢察官訊問,站上法庭時,卻因通譯的質與量有問題,成為無法為自己說話的失語者;做為移工大國,究竟為什麼不少警察、檢察機關在案件發生時,得用上東南亞小吃店的老闆、與移工有利益衝突的仲介,甚至還有同案的外籍證人做通譯?而有良心的執法者又為何得四處遍尋好的通譯?台灣目前的通譯體制,犧牲了誰,又為何成為「房間裡的大象」?

在飄著洗衣精香味,晾滿女性衣物的庇護所裡,我與坐在床沿的尤安娜(化名)對視,她的及腰馬尾綁得乾淨,沒落下任何髮絲,因為有著西班牙血統,尤安娜長得跟菲律賓人不大一樣,白淨、圓潤,眼神深邃。從小,她就是受男孩子歡迎的類型。

但惹人喜歡對尤安娜來說,往往不是讚美,而是她的厄運。

2013年,當時31歲的尤安娜來到台灣當家庭看護工。2014年12月,她被年邁的雇主強押在床,強吻並撫摸胸部,她大喊不要,逃出了家門。當晚,尤安娜無助地回到雇主家,她什麼也說不出口,只是照常煮了晚餐。

隔年,尤安娜換了新雇主,不過她並未脫險,反而更入深淵。2016年年初,尤安娜逃到我們見面的庇護所,她告訴庇護所專員,在她的床舖上,身材高大、正值壯年的新雇主強暴了她,對方除了用陰莖跟手指插入她的陰道外,還逼迫她口交。半個月內,雇主性侵了她3次。

尤安娜有時幻想自己殺死了對方,但多數時候,她更想殺死自己。協助基層勞工的桃園市群眾服務協會專員帶著尤安娜尋求心理諮商,因為她產生幻聽、幻視,耳邊常有人叫她去死,或是忽然閃現雇主的影像。直到現在,她看到魁梧的男人,還是全身僵硬,忍不住哭泣。

對於侵犯她的兩個雇主,尤安娜都曾到警局報案。但前任雇主對她的猥褻行為,法官判其無罪;後任雇主的性侵,檢察官認為證據不足,且兩人是合意性交,不為她提起公訴。

「在菲律賓,強暴犯都會被送進監獄,為什麼在這裡就不一樣?」尤安娜受訪時不斷向我拋出這個問題。

前任雇主強制猥褻案的法院判決,尤安娜隔了將近一年,經過庇護所專員翻譯解釋,才知道自己為何敗訴,因為那份以中文書寫的判決書,她一個字都看不懂。

然而,直到真正了解判決內容的那刻,尤安娜才發現,自己被當成了騙子,「他們(檢察官和法官)說,妳的證詞一直改變。我知道了以後一直哭,我回答問題,解釋了所有事情,我沒有騙人,為什麼會這樣?」

尤安娜不會中文,任何時候,她都難以為自己發言。一旦進入司法程序,她從警察局筆錄、檢察官偵訊,到法院開庭,都需仰賴通譯人員協助。但在這兩起案件偵查及審判過程中,通譯的過程,品質似乎都出了問題。

她的兩起案件,被法官判敗訴及檢察官不起訴的理由,都包含了:她在警詢、偵查中及法庭上,前後陳述不一。但尤安娜說,她的陳述從未更動。

開庭的記憶,對尤安娜來說鮮明又折磨。她必須一次又一次地說,地點在哪、對方的手擺在哪、怎麼進入她的身體、她有沒有求救。結束後,她都告訴庇護所的專員,通譯似乎不能理解她,好像哪裡怪怪的。

然而,在性侵案件中,司法人員對於證詞瑕疵最為挑剔,證詞是否一致、當事人說得是否清楚,往往是定罪的關鍵。當檢察官或法官認定外籍受害人指述不一,很少人會意識到可能是通譯過程出了問題。

「 我們覺得我們判得很對,因為我們(從通譯)得到的資訊就是這樣,這就是兩個世界啊!」陳映妏說,執法人員聽不懂,無法直接理解當事人,經過通譯,真相可能成為羅生門。

根據行政院衛生福利部統計,光是2015年,就有122件外籍移工通報的性侵案件,經勵馨基金會統計調查,從2014年到2015年間,這些案件的起訴率,只有13.3%,明顯低於同一年間,全國妨害性自主案件的起訴率43.95%。起訴率的懸殊落差中,有多少當事人,實為有苦難言?

完善的司法通譯制度,是國家基本人權的指標之一,保障人人獲得公平審判的機會。我國簽署聯合國《公民與政治權利國際公約》,便保障了任何種族、語言的人,在司法程序中都能夠使用其暸解的語言,表達自己的權利。在法庭上,也能夠免費獲得譯員的援助。

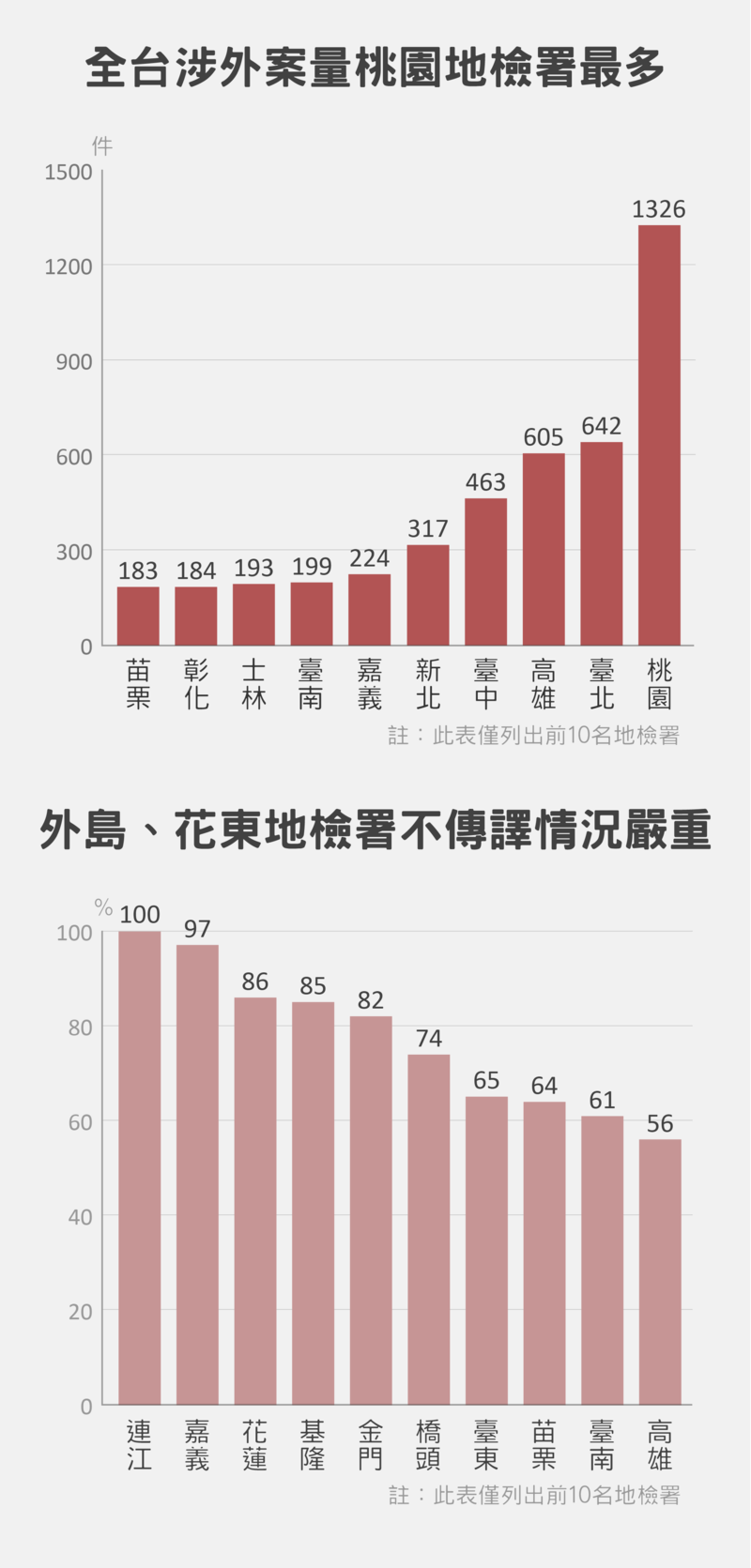

10年間,台灣的外籍移工增加了30萬人,隨著大量移工、移民在台灣生活、工作,司法單位的通譯需求也更為殷切。根據法務部和司法院統計資料,2016年,各級地檢署偵辦了5,243件涉外案件,各級地方法院則高達1萬2,370起。

當中可能有些人通曉中文,或有律師代為發言。不過,有15年資歷司法通譯的印尼華僑屈秀芳認為,會中文的日常對話,跟了解法律語言,其實是兩件事,專業通譯人員的協助仍然重要。屈秀芳說,有次法官認為當事人會說中文,便叫她離去,「但我坐在那邊看的時候,他(當事人)根本聽不懂法官講的話,(法官)問他教育程度,他根本不知道教育程度(這4個字)是什麼,」她說。

不傳譯的情形不只發生在檢察機關或法院,也發生在最源頭警方辦案。桃園地檢署王晴怡曾經手幾起警察局有瑕疵的涉外案件,一次她以為當事人不需通譯,因為警詢筆錄上,是流暢的一問一答,詢問欄也沒有通譯簽名,直到當事人到庭,她才發現對方只會零碎的中文,無法問訊。另一次,她重聽警詢錄音,發現菲律賓籍的當事人因不懂英文,從頭到尾都是由懂英文的哥哥回答。

這些還稍顯幸運,因為檢察官覺察問題,能及時請通譯協助。但有多少失語的外籍當事人,消失在警察採證、證人的警詢內容中,進而影響檢方的判斷及偵查方向,最終造成法院誤判,卻是無人知曉的數字。

去年12月,《報導者》調查印尼漁工Supriyanto的死亡案件,其中最為人質疑的,就是屏東地檢署找了不懂印尼中爪哇語的通譯,翻譯死者生前的自白影片。死者指出自己被虐待、誰毆打他等重要事實,通譯都表達「聽不懂」。最終,屏東地檢署以Supriyanto是生病死亡結案。

在另一起澎湖外籍漁工殺人案中,負責的一審法官、桃園地方法院法官孫健智也曾感到動搖。

那起案件,4名印尼漁工合力殺害了另一名漁工,將他丟入海中。但其中2人,並不認識受害人,還是隔天被警察抓了,才知道對方面貌,他們從頭到尾否認殺害對方,認為只是協助棄屍,今年7月,《報導者》記者到台北監獄探視他們時,他們仍如此解釋。

「我當時純粹覺得,我真的無法理解,這兩個人會想要殺被害人?」直到最近,孫健智才意識到,他想找的答案,或許真的丟失在通譯過程中。在澎湖,不易找到通譯,當時,他也不認為該再次傳譯,「其實現在回想,要從台中、台北找人來,其實都很容易,但是當時沒有想到。」

去年經手130多起涉外案件,新竹縣警察局外事科科長林建民說,可能整個司法流程走完,卻沒人發現通譯過程有錯誤。通譯出問題,要讓當事人從無罪,變成有罪的機會不大,卻會產生量刑差異。

但要怎麼發現出錯了?「我們不知道,因為沒辦法檢驗,沒有被質疑。」他說。

不少一線的執法人員們告訴我,不用通譯的情況並不常發生,他們不可能在完全無法對話的情況下問訊及審判,一定得找通譯。但現實是,即使他們想找,常常也找不到通譯。

「半年來我每次都被警察難倒,我找不到通譯給他,」新竹縣警察局的外事警務員游任白說,他剛到任時,每次接到派出所警察打來的電話,都感到頭疼。當時,他手邊沒有任何通譯名冊,只能自己聯絡所有會外語的人,「當下不是考慮到資格的問題,是考慮他有沒有辦法來,不管是任何人,只要是他可以來,就來當通譯。」

雖然移民署建置線上「通譯人才資料庫」,但使用過的警員卻認為不好用。不能直接媒合外,人才多寡也有城鄉差距,若是勾選「新竹縣」、「越南語」、「陪同偵訊」等條件,推薦的通譯卻在台北市。

檢察官和他們的書記官,只能自立救濟,花上更多時間。桃園地檢署檢察官陳映妏曾偵辦一起涉外案件,為了翻譯一支以馬來西亞潮州話為主的影片,就換了3個通譯,這些通譯,都靠書記官到處打聽而來。

但這不是常態,在桃園地檢署,檢察官一個月要結100多個案件,未結案達200多件,辦案負擔重,每天都是死線,「我們沒有辦法每個案件都用這樣的規格去做,我好像做得很好,但我從以前到現在,只有這一個案件找了3個通譯,」陳映妏說。

嚴重的不只有數字,還有各機關為了找到人來翻譯,根本不管身份,從縣市勞工處的外語人員、東南亞小吃店的老闆、認識的外配,到與移工利益衝突的仲介,甚至還有同案的外籍證人。

有利害關係的人一旦擔任通譯,就有扭曲事實的危險。高雄橋頭地檢署檢察官鄭子薇曾數次發現,警方找來了不合適的通譯,「有通譯跟我說,他是被告的好朋友,在事情發生的當下,他人在現場,所以這個通譯他根本就是目擊證人!他根本不該當通譯。」

然而,從顯而易見的利益迴避原則,到更細緻的通譯倫理及專業,都不應忽略。

陳映妏說,每次碰到外籍案件,都是對訊問品質的挑戰。順序顛倒、差一個字,都能影響語意,干擾判斷。有時她雖然聽不懂,也能感覺到通譯擅自問話,或特別同情當事人。

檢察官鄭子薇也指出,除了中文程度,通譯是否通曉法律語言,也很重要。被告可以保持緘默、有權請辯護人、請求調查有利的證據,這些用語,她認為,沒受過法律訓練的人,難以準確翻譯。

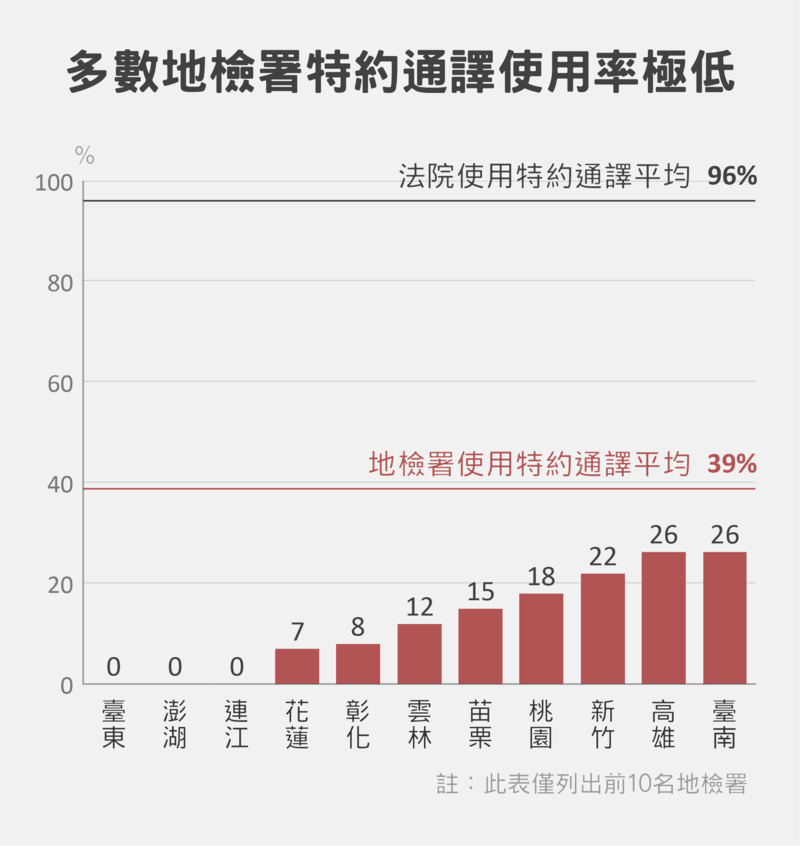

但台灣目前並沒有任何通譯評核及認證制度,也沒有完善的培訓規劃。即使是檢察機關或法院的特約通譯,都未必專業。在法院,特約通譯得教育訓練22小時,經口試、筆試才能獲得證書;在檢察機關,只要4小時講習,便可拿到證明。

另外,台灣目前也缺乏越南語、印尼語等語言檢定,特約通譯只要在使用該語言的地方居住超過5年,就有成為通譯的資格。換言之,執法人員連通譯外語說得好不好,都沒有把握。有些外籍配偶在原鄉的教育程度不高,詞彙量僅止於日常用語,來台多年,母語也可能生疏。

與其他多移工、移民的國家相比,台灣已經落後許多。澳洲早在1977年成立國家翻譯認證局(National Accreditation Authority for Translators and Interpreterss, NAATI ),建立並監督全國筆口譯標準及認證、提供培訓課程。

通譯制度是當代台灣社會挖掘真相的重要工具,不該座落在司法改革的邊陲。

今年4月司改國是會議決議,便要求政府應編列充分預算及員額,強化司法通譯資源,確立其專業性,也建議勞動部,就各類語言別的法庭通譯,開辦相關語言證照檢定。8月中,總統府司法國是會議總結會議資料中,也明確承諾,要強化司法通譯的訓練、建立評量機制,提升通譯人員勞動條件。

廣義的司法通譯,其實不只在法院,也推及檢察機關、警察機關、海巡署、移民署、調查局等。若要建立司法通譯制度,應是一個跨部會的工程。各機關自行培訓、認證,不僅無法把關品質,最明顯的問題,就是容易被單位預算影響。像今年,就有警察局因為要協助體育賽事,而取消通譯培訓。

長期關注司法通譯議題的立法委員尤美女認為,此制度應交由行政院的政務委員負責統籌,成立類似「行政院防制人口販運協調會報」,進行跨部會的整合。經此會議,建立基礎的通譯培訓課程,其他機關再依其所需,開設與警政、法庭相關的進階專業課程。

「台灣其實在進步中,因為我們在講,一個國家是不是文明,其實是在看這個國家是不是開始注重到受刑人的權益,注重到監獄,注重到精神病患。因為這些都是最弱勢、一般社會不太會去接納的人。當我們開始注重到這些,這個國家就是越來越文明,越來越人道。」尤美女說,相關的政策雖然難推動,但她仍會持續監督。

民間籌辦通譯培訓的南洋姐妹會執行祕書謝世軒也一再強調,司法通譯是公共服務。

「我們不認為人權可以用自由市場提供,來買賣的,這樣是不是仲介出比較高的費用(可以請到比較好的通譯),勞工出比較少的費用,他們能得到的法律服務就該有落差?」謝世軒說。

檢察官鄭子薇認為,經費應該挹注到基層,提高通譯勞動條件,進行有意義的訓練。因為一個前端就辦爛的案子,不可能到法院就會變好。與其補破網,不如讓被告跟證人的陳述及證詞,在第一時間被鞏固好,也能有效節省司法資源,

「對弱勢者,不管本國人還是外國人,他們的權益,其實要靠我們個別檢察官、法官去做把關,」檢察官陳映妏說。

因為經手個案的警、調、檢、辯、法人員,都可能因為一時便宜行事,成為代表國家的加害人,讓身處經濟及語言弱勢的藍領移工或是移民們,置身更黑暗冰冷、無法自陳的絕境中。

「她有時候會說,體制是這樣子,因為她是一個外籍移工。」與尤安娜分別之前,庇護所專員跟我說。

那天,尤安娜說,她不介意我挖掘她的案子、揭發問題。但當我問及她當時為何想來台灣工作時,她卻哭到無法回答問題。因為對雇主提起訴訟,她失去工作,一無所有。

尤安娜的性侵案,目前由人權團體提起交付審判,是不起訴處分的最後救濟管道,可是希望渺茫。

「我已經來台灣4年了,都沒有回家。我覺得很不安,不太敢回家,我沒有準備好回家。」尤安娜曾經夢想,來台灣工作,可以存很多錢,可以買房子,只要她有能力,就可以從前夫身上搶回3個小孩的監護權。

可以回家了的日子,一直沒有到來。尤安娜的房間在我們離去後,隨即關上了燈。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。