(為了保護未成年人的身份,文中未成年受訪者都採用化名。)

許多年前一個靜謐的午後,新竹善牧少女之家的電話突然響了。話筒那頭傳來一名女子的哭聲,哭哭停停,始終說不完話。

接起電話的社工陳怡芳努力保持鎮靜,她拼湊細碎的資訊:一名22歲的女子不堪被同居男友毆打,現在帶著她3歲的小孩住進婦女庇護所。直到掛上電話前,陳怡芳才認出她的聲音,那是5年前離開家園的少女──小貓。

「政府要我們好好的照顧她們,我們也照顧了,但是,後來呢?她們離開之後成為成人,甚至成為母親,她們這一路走來,到底遇到了什麼困難?」陳怡芳儘管不願多做聯想,但她從小貓身上看見一種童年創傷的輪迴。

小貓沒見過親生父親,從小母親換過不少同居男友,幾乎每一任都強暴過她,甚至某任繼父還找朋友一起輪暴她,逼她吸食安非他命。她無法忍受這種生活,15歲離家,為了生存,她在酒店陪酒、應召、援交。而她的母親對這一切知情,卻無法離開一個又一個的糟糕男人。

父與母的罪行不只性侵,還包含其他形式的虐待,它就像一筆龐大的債務,儘管童年的創傷已事發多年,仍舊深深地壓在孩子身上。我們所訪問的每位安置機構社工,都竭盡心力地照顧著孩子,卻又不約而同地透露著擔心:我們把孩子照顧好好的,但他們離開以後怎麼辦?

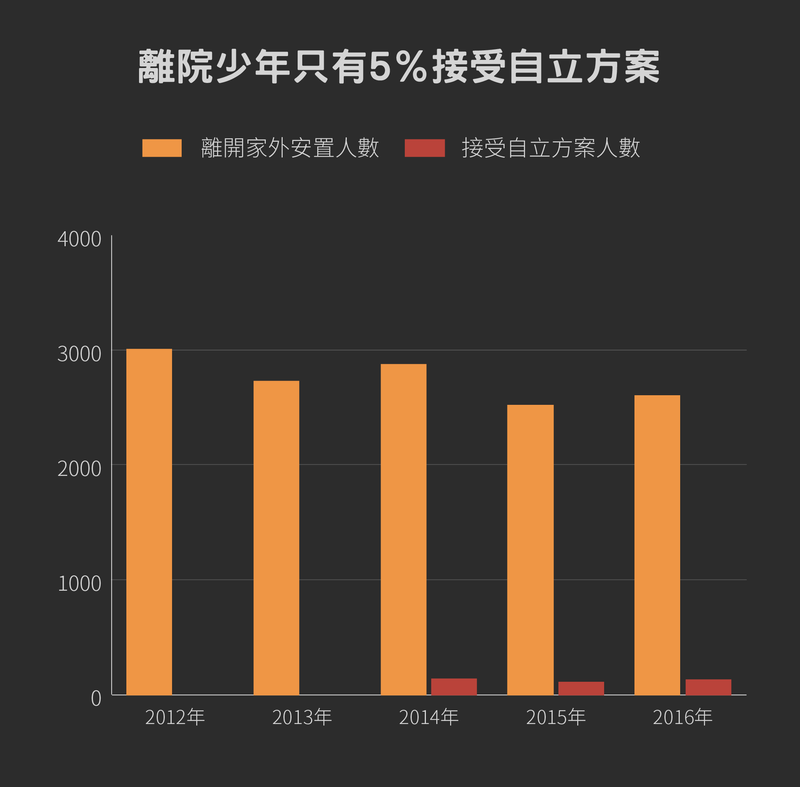

根據衛福部統計,每年約有2,600名兒少離開安置體系,其中三分之一是15歲以下的少年,他們被迫提早進入社會,獨自生活,卻只有不到5%的少年受到政府援助。

如果當初將孩子移出是因為家庭徹底無功能,那麼有多少孩子能夠真正返家?《報導者》進一步詢問社家署,返家後離開的孩子有多少?儘管已立法規定,需針對離院兒少後續追蹤,但政府機關仍不清楚少年離院後的生活。主責兒少福利的政委林萬億坦承:「我們沒有一套嚴謹的系統追蹤,可以看到這群孩子的未來發展,這是一個很大的困境。」

如果說高風險家庭下的少年,活在資源匱乏的廢墟邊緣,那麼進入安置的少年,則是少年裡處境最邊緣,也最需要協助的。

英國從90年代開始關注離院少年的生活。他們的追蹤研究發現,離院後的少年普遍教育低落、失業率高,而且容易成為年輕父母、高度酗酒、染上毒癮,甚至成為街友,長期仰賴政府福利系統。

台灣卻到2010年才出現相關研究,實踐大學社工系教授彭淑華接受政府委託調查,發現離院少年的確存在低薪、低學歷、低技術的情況。即便沒有像國外研究那般成為年輕街友,但彭淑華不認為沒有這樣的孩子存在,因為「真正狀況不好的孩子,我們沒有找到,我自己清楚研究的限制在哪裡。」

離院之後,少年能依靠的只剩自己,每天睜開眼都是一場與生存的搏鬥。在育幼院工作20多年的洪錦芳,她不捨這群孩子離院後的窘迫,退休前創辦了中華育幼機構關懷協會(CCSA),「他們15、16歲離開了,看起來也都回家了,但很快就又出來流浪了,我眼睜睜的看他們成為小街友、混幫派。」她說。

自謀生路是個嚇人的要求,會讓離院的孩子感到力不從心。

錢,是一切煩惱的根源。協助少年自立的社工趙婉婷算過,他們在雙北市每個月的生活費至少要1萬6千元才夠,「房租跟伙食費我都算6千,這樣就1萬2了,再加上手機費、交通費、健保費就要1萬6⋯⋯我還沒算他們的學費,他們大多讀私立的高職,每學期學雜費要兩、三萬,讀私立大學就更貴了,至少要5萬。」

龐大的經濟壓力,常壓得他們喘不過氣,只有少數非常幸運的孩子,能夠申請到低收入戶補助。「他們明明就那麼辛苦地一個人生活,而且家人都已經沒什麼功能了,但計算低收還要算進家人的不動產。」婉婷忍不住替少年抱屈。

冠廷是社工口中,少數非常幸運的孩子之一。

母親生下他後離開了,留下他跟70多歲的父親,還有其他4個兄弟姊妹,因為家貧無力扶養,冠廷4歲就被送進安置機構,直到18歲離開。結束安置後他申請到低收入戶,能夠補助學雜費跟宿舍的費用,順利地就讀某間私立大學的社工系。

為了兼顧課業與生活,冠廷找了份學校的工讀工作,每個月薪水只有6千,「每分錢我都要計算要怎麼花,因為到月底都只能剛好打平而已,所以我不能讓自己有任何意外的支出,我不允許自己生病。」冠廷的大學生活過的相當節制,他從沒跟班上同學一起唱過歌,直到大二才買了人生第一隻手機,「我根本不敢對未來有什麼夢想,我每天都在想著要怎麼生存下去而已。」

他們破碎的原生家庭只是運氣糟透的手抽出的一張爛牌而已,還有許多其他的牌要抽。有些運氣糟的離院少年還沒成年,已經集滿一手爛牌:輟學、毒癮、跟暴力的朋友混在一起、在低薪的工作裡載浮載沉。

阿國不小心踏入通往貧窮的快車道。我們在台東的監獄初次見他,臉上還未脫稚氣,說話時得賣力地瞇著眼睛,才能削減近視對他的影響。

16歲離開育幼院後,他身旁只剩重病做資源回收的阿嬤。老人家無力照顧,他開始輪流住在朋友的租屋處,做過加油站兼職,也在夜市當過助手,工作總一陣一陣的,沒工作也沒錢的時候,他靠偷竊維生,但他覺得自己沒什麼價值,不配拿什麼奢侈品,只敢偷一些食物、零錢跟沒人騎的腳踏車。

他離院後頻繁進出少年監獄,直到最後一次,他順手拿了別人的皮夾,不到兩小時就被警察找上,他原封不動地交還皮夾,但這次他已經滿18歲,被重判4年送進成人監獄。「我也想過一般人的生活,可是不知道為什麼就是沒辦法?」他隔著會客室玻璃對我說。

不是所有的離院少年都這樣,會一路墜往監獄,不可否認地,他們是一群堅強的人,多數的少年都能熬過無家可歸跟牢獄之災,鼓足勇氣地投入陌生的工作世界。

但初入職場仍把他們嚇壞了。有些人害怕打電話、害怕投履歷,害怕被拒絕,害怕自己無法勝任工作。就算獲得工作,有些人仍止不住擔心,他們害怕被雇主責備、害怕站上收銀櫃台、害怕面對難搞客人。

低薪的工作讓他們經常徘徊在貧窮邊緣,很少有人能看到長遠計畫的好處。當薪水只能勉強打平生活開銷,他們最容易捨棄的就是教育這筆投資,但儘管學歷貶值,職場的回收並不划算,學歷卻又是進入就業市場的門票。

16歲的之翰只有國中畢業,他已經失業兩個月,戶頭裡只剩提不出的18元。失業這段日子,他每天的行程大致如此:睡到中午才醒,因為可以省去兩餐, 醒來後他沿著輻射狀的路線投履歷,「我什麼都願意做,只要門口貼有徵人,我就走進去投履歷,⋯⋯通常聽到他們說『我再拿給店長』,我就知道不會上了啦。」

他經常一路遞履歷,直到晚上11點才回家,不過投完了5本履歷,卻始終沒人雇用他。之翰有線條柔和的顴骨,烏黑的眼睛藏在瀏海後面,搭配1米7多的身高,活像個韓國的明星,但他的體重一度不到40公斤,最窮的時候,他讓自己兩天吃一餐,晚餐只吃稀飯配鹽巴。

談到家人,之翰說的不多,只提到他從小被父親關在廁所改建的房間裡,四周的門窗都被釘死,即使白天也透不進光線,房間裡除了床板空無一物,只有角落擺著尿壺,他的大小便都在不到4坪大的空間裡完成。父親經常在生氣時隨手拿東西往他身上砸,升上國中後,某次父親抓狂似的拿菜刀要砍他,之翰因此被送進一間緊急短期的安置機構,一星期後,社工送他回家,但他心裡清楚:這個家回不去了。

童年時期的創傷,容易讓他感受到一種毫無自我價值的感覺,那令人窒息。他曾兩度有輕生念頭,一次買水果刀被社工發現,另一次他直接吞下整月份的肌肉鬆弛劑,他事後解釋「我只想好好的睡一覺。」

他被迫承擔與年齡不相符的責任,還有不必要的窘迫。原來,長大的滋味一點也不浪漫,反而更像一場無法停下腳步的長程馬拉松。

「一直要工作我覺得壓力很大,做一段時間以後我也會想休息一下,可是就是沒辦法,生活就是不允許,這件事對我來講很辛苦。我也經常問自己,為什麼我做的事都不像我這年紀會做的事⋯⋯,我才16歲耶,16歲應該是在讀書,應該住在家裡,不是整天在煩惱工作、煩惱生活,像我現在沒工作就在想:我下個月的房租怎麼辦?我的生活費怎麼辦?」他說。

就算獲得雇用,他們難堪的處境不見得更好。

僅有一橋之隔,橋的這端是人聲鼎沸的士林夜市,另頭連接的是社子島,隨處可見資源回收場、鐵皮屋與地下工廠。17歲的萱萱在一家美髮店當洗頭小妹,每天為這份正職工作超過12小時,一個月休息兩天,她的底薪5千、洗一顆頭只能抽成16元,必須要洗超過400多顆頭,才能領1萬出頭的薪水。

女孩的雙手長期泡在水裡以及接觸劣質的髮劑,爬滿蜘蛛網似的細痕。每個人辛勤工作都是為了領薪水那天,但她說「每次領到薪水我都沒有很開心,因為我知道這些錢一下子就不是我的。」

即便辛勤的工作,她的資金仍出現缺口。領著不到基本工資一半的薪水,在台北根本難以生活,但一般的金融系統不會服務他們,少年的借貸多依靠朋友或地下貸款,以債養債,讓貧窮更加惡化。

萱萱的房間藏在洗髮店的夾層,她與室友同住,只分到一張床的大小。在某些脆弱的時刻,她會想起自己的原生家庭。

她小時候被父親吊起來打,經常吊超過8個小時,小三那年,她在某次父親盛怒下逃出家,躲進警察局。後來,她被送進安置機構,一路換過7間安置機構與寄養家庭,沒有人能夠解釋她為什麼被推來推去,她就是這樣一直搬家。但離院後的窘迫,常讓她後悔多年前的決定,「我常常在想,如果當初我沒有逃出去,我現在會不會還有個家?⋯⋯就算會被打,但至少還有個家。」

少年精疲力竭,勉強找一份糊口的工作,苦苦掙扎。雇主即使再多抱怨他們的能力,仍會因為便宜雇用他們,只不過他們升遷無望。我們為這篇文章採訪的離院少年,許多從事便利店與餐飲業的兼職工,或是工地與農地的短期粗工。

對一般家庭的少年來說,就算在便利商店打工,只要有家庭支持,他們隨時可以離開這項工作,或者透過家人資助繼續進修,讓自己遠離這道陷阱。

離院少年沒有家人支持,還沒準備好就被推入就業,即使再疲憊也不能喘息。原本應是做夢的年紀,他們很快就被現實掏空夢想,令人麻痺的無力感湧入,一併奪去他們改頭換面的能力。

如同我訪問過的少年,他們很難談論三年後的自己,「我已經很久沒有夢想了,我記得小時候我有很多夢想,我長大想唸電機、想當工程師,現在都忘記了,⋯⋯現在只想過個平凡的生活,不會餓死就好了。」之翰說。

抱怨對他們是種奢侈,少年們更常把失業與窘迫的生活歸咎於自己,反而是陪在一旁的社工替他們抱不平。

他們出生的家庭無法選擇,後來被送進機構也沒有選擇,「今天他滿18了,不代表他就具有生存的能力,但我們的法規就是切在滿18歲,你成年就不關我的事了。」中華育幼機構關懷協會的社工督導丁子芸,協助離院少年自立將近10年,她常懷疑自己的工作毫無用處,非常挫敗,「當我們服務這群孩子,政府經常用最低的生活標準期待他們,好像認為他們可以過日子就好了,⋯⋯我經常會覺得好像養了一群很不重視自己健康,不重視自己勞動權益的孩子,他們就一直生活在社會底層,很難翻身。」

台灣從1950年代起陸續設立育幼院,最初是收容戰時孤兒,後來2003年兒童福利法與少年福利法整併成《兒童及少年福利法》(簡稱《兒少法》),2011年又依據兒童權利公約精神大幅修正為《兒童及少年福利權益保障法》(簡稱《兒少權法》),陸續納入家庭無力扶養或遭身心虐待的兒少。至今發展安置體系超過半世紀,卻直到2011年當時的監委沈美真糾正內政部,未依法照顧離開安置體系的少年,政府才終於注意到他們離院後的生活困境。

政府很快地做出回應,同年底修改《兒少權法》,針對離開安置體系兒少,各縣市社會局應後續追蹤輔導至少一年,如果發現有獨立生活需求的少年,可轉由各縣市承包自立方案的社工協助,由他們提供離院少年生活與租屋補助。

政府的流程看似完整,實際上仍漏接了不少亟需協助的少年。根據社家署統計,去年共2,600多位兒少離開家外安置體系,但全台申請自立方案只有180名少年,今年申請補助的更少到只剩80多名。

面對兩者數據的落差,彭淑華認為問題可能出在後追系統功能薄弱。她經常參加離院追蹤的會議,聽到一群挫折的社工抱怨找不到孩子,「他們的困難在於,他們跟這群少年沒關係,尤其針對離園的少年,他(少年)會覺得我幹嘛定期跟你報告。」

還有一種狀況,因為少年的工作不穩定,經常換縣市工作,社工最後跟丟了。目前每年由各縣市社會局撥一筆錢,委託給民間單位的社工追蹤,只有少數縣市由社會局自己做,實務上變成如果孩子戶籍地在台北,後來跑到高雄去工作,台北市社會局就會委託給高雄的社工,如果再跑到南投就要再委託給南投的社工。就這樣轉來轉去,最後就跟丟了。

但英國的作法不一樣,離開前半年就有一名社工開始跟孩子接觸,跟他們討論未來的計畫,即使離院後,這個孩子到外地去工作,同樣由這位社工陪伴,「他們的概念是,離園之後我就是等同於這個孩子的父母親,父母親怎麼會因為孩子跑到外地工作,就跟他中斷聯繫了。」彭淑華解釋。

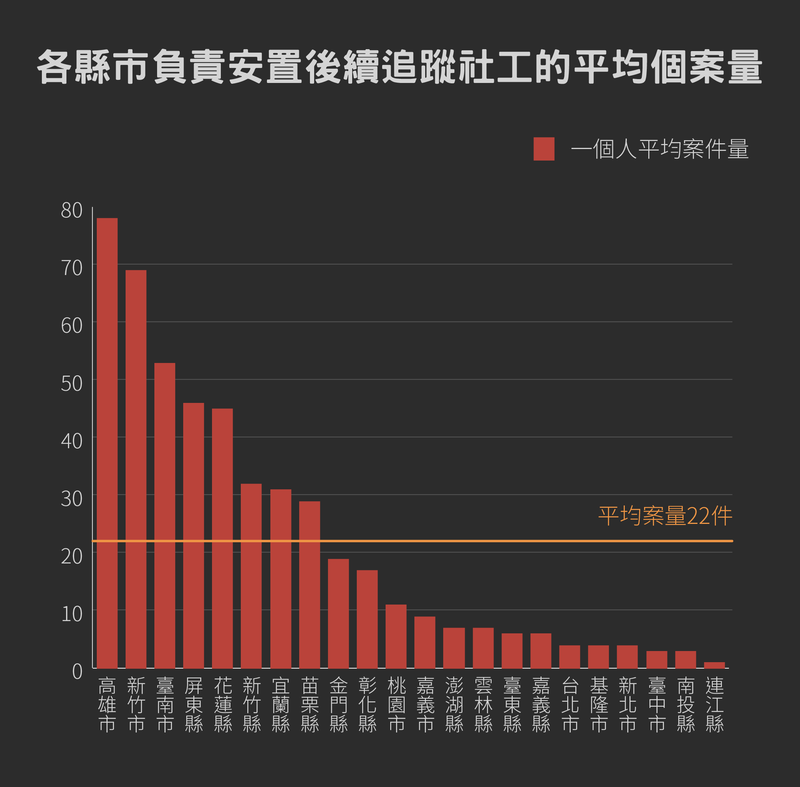

現行的「外包式」社會福利政策,讓政府也將責任外包了,只剩接下追蹤工作的社工獨自承擔挫折。現行的《兒少法》僅規定,針對離院兒少應追蹤輔導至少一年,但中央政府沒有編列相關預算,也沒有制定具體的服務流程,導致各縣市落實情況不一。

據衛福部統計,累計到去年,約有5千多名離院兒少需要後續追蹤,但各縣市編列的社工人力卻有極大差別,例如資源豐厚的台北市,60多名社工的後追案量是280人,反觀高雄市後追人數高達620人,卻只委由8名社工追蹤輔導,同時這群後追社工還必須負擔家庭輔導等其他業務。

新北市擁有全台最多需要追蹤輔導的離院兒少,長期以來由兒福聯盟接下這項任務,儘管契約僅寫明「每個月一次面訪、兩次電訪」,但社工黃巧妮想要做得更多,卻因為跟離院少年沒有信任基礎,加上「我們能給的資源只有錢,如果他不缺錢,或是他不想跟我們接觸,那我們真的很難有著力點。」

她遇過一名17歲少女,結束安置後就離開家,她後來選擇跟30多歲的男友同居,即使黃巧妮有些擔心,但「她就是不需要錢,我們追蹤一段時間之後,也只能消極性的結案了。」

他們倔強且深諳街頭生存法則,外表看似堅強,但看似穩定的表徵下,隱藏著不穩定的風險。

丁子芸永遠記得她服務的第一個離院少女。她走進一棟生鏽鐵門的老舊公寓,陳舊凋敝的黑暗走廊胡亂扯著各類電纜配線,四處彌散著灰撲撲的發霉味,她鼓起勇氣敲門,女孩從半掩的門口露出頭,她從縫隙看見一名半裸的男人躺在床上。後來,那名少女用連珠炮的髒話轟走了丁子芸。

兩次、三次、五次,丁子芸反覆去敲門,讓女孩相信社工是真的關心她。女孩後來能聽進社工的話,她跟男友搬到明亮乾淨的公寓,看似一切都步上正軌了,但丁子芸仍放不下心,因為少女的工作不穩,經濟上長期依賴男友。某天半夜,丁子芸接到少女的求助電話,她被男友趕出家裡,一個人帶著所有的行李在街頭遊盪,丁子芸陪著她坐在路邊,哭了一夜。

「我們做少年工作的,要做到『我們一直都在』,今天不會因為你掛我電話,我就掛你電話,我們青少年社工要用穩定跟專業去陪伴他們。」丁子芸經常陪伴少年走完從離院到穩定就業的最後一哩路,她發現少年是最不懂得求助的一群人,需要長期建立信任關係的社工鼓勵他們,推他們一把。

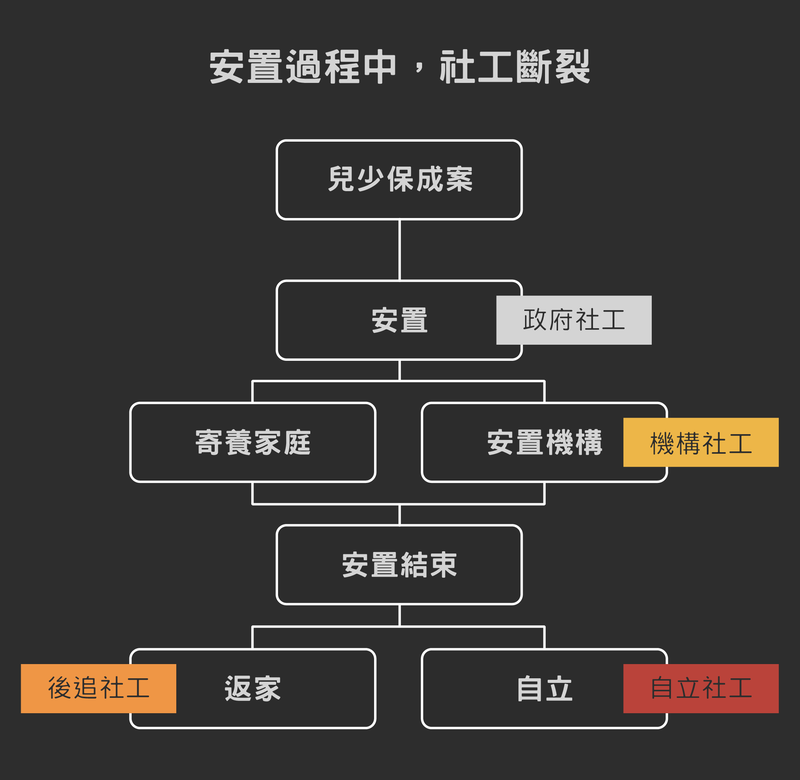

台灣提供給離院少年的服務,卻是相當斷裂的。他們在安置機構由機構社工照顧,離院後換成後追社工輔導,如果要自立生活,再轉由自立社工協助,要是少年遇到就業的問題,再轉由職訓單位介入。

由於切割式的服務及缺乏長期穩定的陪伴,很難看見少年生活的艱難,於是我們只能說服自己,他們都過得很好。

陳怡芳同樣相信陪伴的力量。她聊起當年小貓的那通電話,其實很多內容已經記不清了,但她深刻地記得小貓說:「沒什麼事,我只是想打電話來問問看,你還在不在(家園)?」

那句「你還在嗎?」讓陳怡芳再也放不下對離院少女的責任。在她15年的安置社工經驗裡,陸續碰過離開的女孩突然按門鈴,問有沒有東西吃?或是突然遭遇車禍的少女,焦急地打電話說付不出醫藥費。

「那些經驗都讓我們回頭修正,我們要幫還在園的少女做好那些離園準備。」陳怡芳開始邀請離園的學姊回家告誡學妹:離開後要小心爛男人、要仔細計畫每一分錢,還有永遠替自己留一筆緊急的預備金。

少女間的互助,也有一種治癒效果。有個女孩從前的願望是當幼稚園老師,但離園後的窘迫一度讓她忘了夢想,現在她幫其他離園的學姊帶小孩,她跟怡芳說:「那感覺很棒,我都差點忘了我還會這個。」

如同許多青少年社工共同經歷的,陳怡芳的心情經常像鐘擺般擺盪,她一方面驕傲離園少女的韌性,卻又經常擔心她們的處境。

「一般的女孩如果跟老公吵架,她還有個娘家可以回,但我們的少女是沒有娘家可以回的。」她說。

已經是少女之家主任的陳怡芳,一直有個夢想,她希望自己有間大房子,可以讓疲憊的女孩稍稍喘息,「她們不是要福利依賴,只是需要一個沙發,讓她們累了可以休息一下,再出去飛。」她接著說「然後,我們會一直在這裡,幫她們加油。」

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。