這一群從「家庭之網」掉落的孩子,理應在國民教育時被接住。但是沒有,他們被逐步排除於國民教育系統之外,成為一個逃離者。政府用「零中輟」目標,想強制他們歸隊,但這群孩子怎麼可能回到升學導向的正規教育?

很多孩子來自於辛苦的家庭,若家庭接不住,作為「國民教育」的學校也接不住,他們便開始流浪中輟。這些離開教育系統的孩子,並非一開始就受到惡意排除,多數老師在一開始都想「做點什麼」,但有時候是用力用錯地方,有時則是情勢比人強。

這是工作10年的琪琪老師,心中最惦念、也是最深的遺憾。

那年我第一次當導師,帶了這個班兩年,第2年下學期他就斷斷續續不來,第3年,我留職停薪去進修,換了一個新導師,他就完全不來了。

他家庭支持系統很差 ,單親從父 ,爸爸不知道怎麼帶小孩 ,有時候關心,但是所謂關心就是打罵,根本無效 。爸爸會來學校拜託我,教好他的小孩 。

我第一次當導師,會打人,作業沒交、上課秩序不好,我都會打學生。我知道打不會改變他,可是那時我還是打他,因為我是全班學生的導師,我要「公平」。

事實上,現在回過頭看,他並不是壞孩子。

那時學校的輔導室功能不強,沒有輔導教師可以商量,我也不知道有什麼資源可協助他,就任他從我手上流掉了 。我留停進修那一年聽到他都沒去學校,覺得很難過,常常想起他爸拜託的那張臉,心很酸⋯⋯。

我總是想,因為我堅持「公平」,讓他找不到留在學校的意義。

我去進修時會聽到各學校如何用盡方法將這些邊緣孩子留下來,我好遺憾。假如當初他的導師再強一些,假如他遇到一個有經驗的導師,或許他的人生會不一樣。

這是很傷心的經驗,我覺得虧欠了這個男孩什麼。

之後,我不再體罰、不再堅持假公平。 所以當我第2次遇到「不想來學校」的學生時,我告訴自己千萬別放手。我常常想,假如那時候的我是這樣堅持不放手就好了,可是人生不會給你機會重來。

但即使老師有心,願意額外付出,但有些孩子,還不是你不放棄就一定留得住。那個佩佩老師抱著不放的女孩,爸爸卻說:「老師,我知道你很認真,但是真的沒辦法了,就這樣吧!」

那個女孩是我導生,溫柔體貼、話少、沈默、講義氣、頭髮剪得好短好短。

媽媽是陸配,回大陸沒有再回來,爸爸開卡車,經濟上還過得去。因為爸媽長時間不在,她的主要照顧者是姑姑。姑姑也疼她,對她好,但是常常感到矛盾,覺得自己的小孩會被她帶壞。她在那個家,一直是個「外人」。

我在她國中第2年接班導,那年暑假她開始在外遊蕩,學會抽煙、夜不歸、偷摩托車,交了一群朋友。

爸爸對她很愧疚又不知如何是好。心情好的時候給很多零用錢,生氣起來時就打。

我對她的方式是恩威並施,從來沒有想過要放棄她。

我發現,我跟她講話時她會想要跑,我就抱著她。第一次她愣住了,沒有老師這樣做過。對她來說,任何人的關心和管教都沒有意義,她覺得你很快就走了,你只是過客。

有一次,她的朋友在外面和人打架受傷,她心急,想打電話給朋友。

我說好,請她用辦公室電話打,我要離開去上課前寫了一張字條給她,當其他老師質疑「妳為什麼在這裡用電話?」時,她可以拿字條跟老師們說明。我還介紹了一個看刀傷很厲害的老醫生給她。

這件事她很感動,覺得我真正瞭解她、關心她。

不過後來她還是中輟了,因為朋友,她在乎的朋友都在外面。她在朋友家、在家附近的便利商店遊蕩。

她中輟不到校那陣子,我就去找她,也會打電話給爸爸。終於有一次,爸爸跟我說:「老師,我知道你很認真,但是真的沒辦法了,就這樣吧!」再也沒接我的電話了。她後來沒有拿到國中畢業證書。

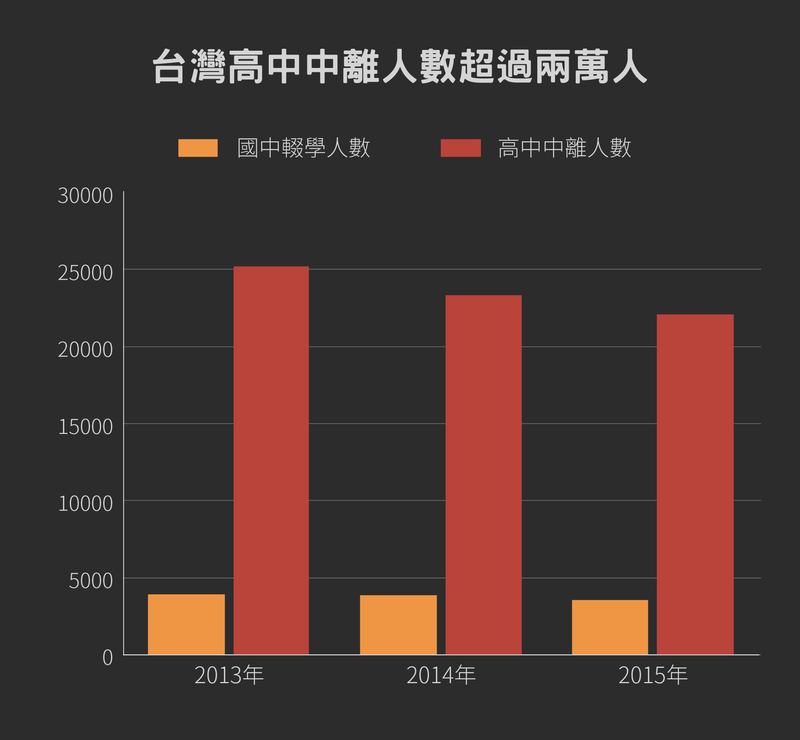

這些由大人手上滑落、從學校中輟的國中小學生,根據教育部的「帳面數字」,每年約4千人,其中國中生佔了近9成,而高中中離生人數更高達2萬3千名。與過去三年相較,中輟數量與比例變化不大,但生成因素和結構改變了。

台中市學生諮商輔導中心督導劉貞芳,從事中小學生輔導工作18年,她觀察,早期中輟是單純的學習低成就,但現在,「當車手、詐騙、跑宮廟,孩子都往外跑,找中輟生更困難。」還有,男女結構也不同了,過去8成是男孩,現在男女是5比5,劉貞芳認為,家長不因女孩就限制外出時間或交友對象,男女受社會、同儕與家庭功能的影響,不再因為性別而有不同。

臨床心理師駱郁芬曾在雙北的國中小和許多中輟生生接觸,她觀察,多數中輟孩子來自高風險家庭,但是她也強調,家長入獄、家庭暴力、涉及幫派等都不直接等於孩子會中輟。

從家庭失功能到中輟,孩子被逐步排除在「國民教育」系統外的軌跡,通常很相似。

先是學校內出現「推力」,接而連三的挫折和孤單:考試成績差、不寫功課;在以升學為主的學校,學業表現差通常會接著有人際上的挫折:沒有朋友、找不到歸屬感。尤其國中正臨青春期,是尋找自我價值與認同的重要階段,當家庭、學校沒有歸屬感,孩子就往外去找了。

如果剛好社區內有股「吸力」接應了這孤單,給了家庭與學校給不起的歸屬感,孩子就中輟了。

「中輟狀況很複雜,而且跟社區狀況有關。」高雄市左營高中輔導教師李佩珊曾任學生輔導諮商中心主任,那幾年的輔導工作讓他看見孩子中輟的常見模式:當孩子逃家逃學無處去,就會到學校附近「某大哥」的一間小套房住、打電動、聊天,一個找一個,套房內就聚集許多在學校內適應不良的孩子。這個「某大哥」通常是某集團成員,有計劃引誘學生,讓中輟的學生出陣頭、吸毒販毒、犯罪、性交易等,而且引誘的對象,是已經鎖定一陣子的學生。

為了讓學校可以正視中輟生需求,從教育部到地方政府都很重視學校的「中輟率」,無論有沒有說出口,「零中輟」幾乎成為回應中輟生困難的重要管考。

《國民教育法》規定6到15歲國民必須接受教育,並用〈強迫入學條例〉來規範入學。每個月5日前,教育部會掌握數據,某縣市只要增加1個中輟生,就要召開跨局處會議,討論學生為何中輟?如何找回?防範措施為何?教育部每半年開一次中輟督導會報,中輟率沒有下降縣市,就要報告。因此一旦有學生中輟,學校要交報告,縣市政府會受教育部管考。

「中輟數字是有意義的,確保每所學校願意努力去找回孩子。」李佩珊認為,重點在管考之外,「有沒有專業的人和學校一起看發生了什麼事?社區狀況如何?老師專業缺少什麼?用系統的思考看待中輟,解決系統的問題。」

但是多數學校面對的現實是:只有管考、沒有資源。根據台灣少年權益與福利促進聯盟串連30個兒少議題的民間團體發佈的「兒童權利公約民間監督聯盟的影子報告」指出,政府每年輔導中輟、中離生的中介教育經費總計2億多元,不到教育部整年度經費的千分之一,可服務2千多人,僅佔整體中輟生的一半。

落到學校的日常,「零中輟」很難成為挖掘學校系統問題的起點,反而變成「做出漂亮數字」的業務壓力,推引出隱匿通報或者拒絕中輟生的負面效應。

「校長不可能讓自己學校有太多中輟案例。」行政院政務委員林萬億直指,國中小的中輟生「黑數很多」,很多學生根本就是中輟狀態,卻不在數字上。他們了解三天不到校要報中輟的遊戲規則,經驗老道的每三天出現一下;有些是家長就幫孩子請長期病假,或請假帶回家管教;更大一群則是人天天出現在學校,但是每天沒有進教室、沒有學習。

而被找回的中輟生,處境往往沒有改善。「我復學就會被生教組長罵被老師罵,就像把泥土打在我臉上一樣。」一個八年級輟學、九年級復學的女孩這樣說。如果原來迫使他中輟的因素,像是:沒有學習、被不友善的對待、人際上的孤單感等沒有改善,孩子常常是再度中輟,或者就在輔導室睡到畢業。

立意良善的「零中輟」成為雙面刃,一不小心就使教育工作者失去辨識孩子的能力。他無法從孩子的「壞行為」中看見「他在求救!」他無法敏感到「我的孩子正在往下掉!」他甚至站在孩子的對立面,有著嚴重的師生衝突。

多數教師在踏進教育現場之初,總是希望可以當孩子的重要他人,為孩子生命帶來重要改變。為什麼到了現場,卻成了推孩子出系統的殘忍他人?

過去家庭組成單純,當家庭失能,還有強大鄰里力量撐著,現在社區力量崩解,學校老師幾乎都沒裝備和專業,回應這些「教學之外」的狀況。除了時代的改變,更結構性的癥結在於──當這群孩子在為生存而掙扎,為生命飄搖而找「根」時,國民教育的「KPI」(績效)裡,永遠有比接住孩子更重要的事。

國中教育最重要的KPI,是升學。

升學績效關乎學校招生、補助,對小校來說甚至關乎存亡。

當老師為了眼前的國中女孩英文單字背不齊、數學四則運算總是算錯而打她時,老師不會知道,她從國小就被父親性侵,英文和四則運算都沒辦法幫助她從黑暗的廢棄角落走出來。

當學校焦慮著眼前的男孩補救教學沒起色,要他反覆練習以通過測驗時。他們不會想到,這個男孩前一晚找不到東西吃,相依為命的爸爸半夜醉醺醺回家就睡了,他餓著肚子半夢半醒一整夜。

主流的教育系統假設,所有的孩子都是「準備好身心」來學習的。於是,學不好的就是失敗者,就透過一堂又一堂的補救教學去「幫助」與「補救」他。

但這個補救教學的系統只管「教學輸入」與「成績輸出」之間的關係,沒有餘裕看見:需要被補救的孩子是什麼時候被老師、教育體制放棄,再也沒有學習?對生命千瘡百孔的孩子來說,學好國語和數學,人生會有什麼改變?

第二個KPI是,「大多數」的孩子永遠比「個別」的孩子更需要照顧。

統一的教學進度、標準化的考試,是學校為大多數人設計的「基本規格」,必須如部隊行進般統一步伐、速度,跟不上的,就脫隊了。

「我們在一般學校真的沒有機會陪伴這樣的孩子,」現任屏東縣飛夢林學園主任曾智強,一直是國中教師,直到飛夢林任教後,有比較多的時間,用比較個別化的方式,陪伴家庭失功能、學習跟不上的孩子,「我覺的很感恩。我看到足夠的陪伴和不同的學習,這群孩子是可以有很好表現的。」

為這些孩子找到真正適合他們的教育方式,是許多教育工作者的盼望,多年來,他們也在學校內外做了許多努力,試圖突圍。

4年前,屏東縣政府創設了「飛夢林」,打造適合這群少年的學習與生活場域。今年,台中市成立了「善水國民中小學」,是國內第一所依《實驗教育法》成立,為失家且中輟或是瀕臨中輟的國中小學生而創設的學校。相較於飛夢林,善水因為有實驗教育法的支撐,課程的安排上有更多彈性。

善慧恩慈善基金會董事長彭春貴觀察,早期實驗教育都是貴族式,這兩年因為實驗教育法的法制化,將有更多「體制內無法照顧」的弱勢孩子,可以循著實驗教育的管道,得到比較適合的教育。

所謂實驗教育,指的是具有特殊理念的教育,其辦學跳脫國家課程框架、師資與辦學規範,也較有彈性。目前,實驗教育的服務對象還是有資源的中產以上家庭,像善水這種以服務家庭失能下的弱勢少年,在目前實驗教育中的確獨特。

所幸,善水國中小不是唯一想透過實驗教育扭轉這群少年學習處境的組織。目前,在台灣各地,許多長年照顧這群孩子的非營利組織,也因為實驗教育的開放,開啟新的想像。

過去只能透過生活照顧、課後活動的方式,從「外圍」幫助孩子的他們,將統整這幾年的經驗,直接面對孩子在體制內「沒有學習」的現況,辦一所適合這些孩子的學校。

不同於飛夢林及善水國中,為少年建構了一個「替代性家」,他們在仍保有社區意識的鄉村及部落,不選擇把孩子從家裡抽離,而是試圖重建家的功能,與失落的社區能量。

台東「孩子的書屋」創辦人陳俊朗,這18年來陪伴的都是家庭失能,在學校邊緣的孩子。一開始,陳俊朗會鼓勵中輟孩子回學校,但是當他一再發現孩子回學校,只是在教室睡覺、去學務處罰站,就算身體回去了也沒有任何學習,他再也不再刻意勸孩子回校了。

實驗教育法通過後,陳俊朗開始找老師、籌資金、規劃課程。陳俊朗說,這所學校要透過多元的課程和社團活動,讓每個孩子找到自己的成功經驗。他說,基本能力也重要,但是要從孩子不會的地方教起,而重點不是教多少,而是要聽懂、學會。

位於花蓮的「五味屋」,則是重視孩子在生活中學習,透過「二手物品買賣」,開箱、標價、販售、打掃等經營一間店的活動,將所有學習融入生活裡。

五味屋這幾年一直以「團體自學」的方式,把在學校受挫的孩子,每週固定幾堂課拉到校外,透過社區的資源帶著他們跳舞、種菜、做木工,幫孩子找舞台、擴展學習,緊張的師生關係因為孩子暫時離開,得到舒緩。抽離式的學習,搭配課後、假日、寒暑假,依鄉村孩子的需求及社區特性,發展出一套課程,更多從生活中提煉的學習素材、並且以農村的四季節令來規劃行事曆。

國立東華大學教育與潛能開發學系副教授林意雪,有將近十年的時間社區的國中合作,為希望透過閱讀、農事、手作等課程,為「坐在教室就準備好不上課」、「從小習慣聽不懂」的學生,找尋適合的學習。她深知這些逆境中長大的孩子,需要韌性、自律、樂觀、自我覺察等「非認知能力」(更甚於學科認知能力),必須重建他們對學習的看法,讓孩子相信改變和翻轉的可能。

這些攸關「逆境小孩」人生的能力,在目前的教育框架下很難給予,林意雪也在實驗教育法制化之後,開始思考辦實驗學校的可能性。

這些已經創立,或是還在尋覓辦學可能的實驗教育學校,將重訂教育的KPI,拋下中學「成績至上、升學唯一」的價值,為這群少年重新思考課程──不被國家課程框架,從少年的特質去發展探險教育、從社區的元素去制定行事曆、從自立的需求去連接職業教育。

他們不被進度綁架,在乎「教會」更甚過「教完」,慢慢教給孩子真正的能力。他們重視學科之外的能力,強調毅力、熱情、恆心、好奇、自律等品格養成。

他們無法只看到孩子個人,還很重視家庭的重建、家長的增能。他們無法只看見孩子的現在,還思考教育是否給孩子未來自立的能力。

他們看見的是「一個人」,而非「一個學習階段」。

他們沒有否定主流教育「服務多數人」的前提,卻挑戰教育系統的「單一」。他們試圖打破「單一」,開啟新的教育可能。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。