Hello World 國際週報》

2024年美國大選的第一場總統候選人辯論會,將在台灣時間6月28日星期五上午9點舉行。81歲的現任總統拜登(Joe Biden)和78歲的前任總統川普(Donald Trump),不僅將重演4年前競逐白宮的唇槍舌戰,這場一對一的公開辯論也將正式敲響這場美國政治史上最高齡、場外最爭議、預測前景也最混亂的總統選戰對決。

但為何本屆美國大選的投票日期是11月5日,這次的總統辯論卻打破慣例、早早於選前4個月提早舉行?在美國的選戰政治中,總統候選人的直播辯論會是如何發展成傳統節目?發言經常失控暴走的川普,與屢屢發生忘詞風波的拜登,各自對提前辯論打著什麼政治算盤?除了可能重現4年前辯論的「對罵直播」,川普與拜登的辯論交鋒,又還有什麼必看重點?

根據美國民調整合網站「RealClearPolitics」的選情數據,截至辯論前夕,川普僅以1%的支持度小幅領先拜登,雙方差距在誤差範圍內;美國數據新聞網站「538」則整合各州民調分析,拜登與川普各自的大選勝率一直處於五五波的膠著狀態。

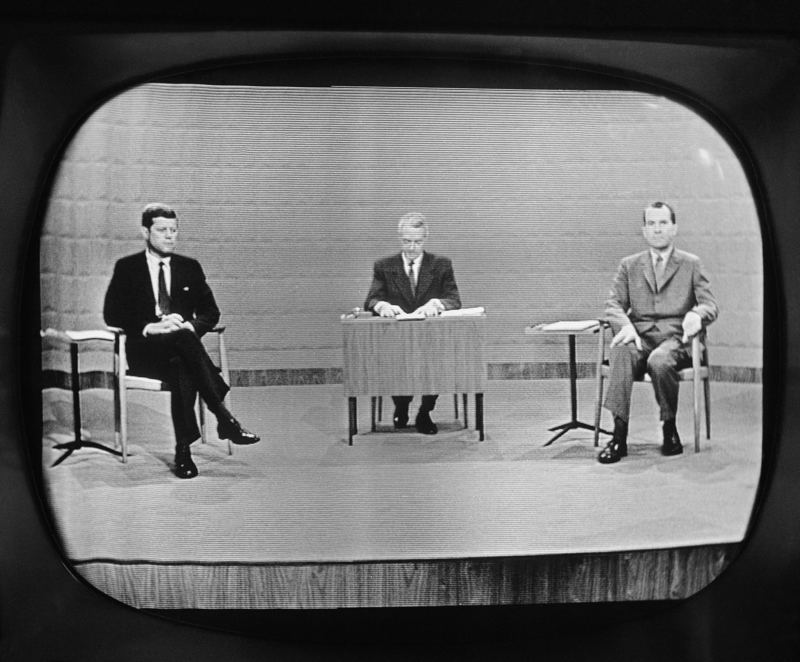

根據拜登與川普競選團隊的共同說明,2024年美國總統大選的第一次候選人電視辯論會,將由《CNN》負責主持與轉播──這是自1960年甘迺迪(John F. Kennedy)對決尼克森(Richard Nixon)的第一次電視辯論以來,首度由新聞媒體單獨主辦的總統辯論──雙方同意在美東時間6月27日晚間於《CNN》的亞特蘭大總部,舉行全長90分鐘的一對一辯論。

《CNN》宣布,為了確保辯論的公平、公正與流暢性,轉播現場將不再開放觀眾旁聽。辯論過程中,講台上只會有紙、筆、和礦泉水,候選人不得自行攜帶道具,就算是中場休息時間也不得與幕僚團隊有任何接觸。

更重要的是,除了候選人的專屬發言時間以外,講台上的麥克風將保持自動靜音,因此2016年、2020年總統辯論的候選人互罵,以及川普招牌性用於擾亂對手節奏與應對表現的「戰術性插嘴」,都將在本回辯論中被技術性阻擋。

在美國的選舉傳統裡,總統候選人的電視辯論會一直是全球關注、引爆美國選戰情緒的高潮時刻。因為在全球直播中,每名候選人的辯論台風、表情、幽默金句或錯誤失言,都可能成為影響選戰氣勢、甚至成為自己政治生涯最後被人記得的難堪句點。

傳統上,美國總統大選的電視辯論會,通常是在選前的50天內舉行,一方面是因為選戰氣氛正進入最後高潮,二方面則是候選人們的政見藍圖自此也已經確定。但2024年的總統大選首場辯論,卻挑在選前130天提前舉行──這不僅是美國政治史上舉行日期最「超前」的總統電視辯論,其背後的理由,更凸顯了美國選民投票行為的大幅轉變。

在1960年的電視辯論之前,美國總統選舉並不曾舉辦過候選人之間的公開辯論。這是因為美國國土幅員遼闊,各州之間的政治生態、關心議題也不盡相同,傳統上候選人們更傾向巡迴造勢並單獨舉辦政見發表會。但到了1950年代末期,電視已在美國家庭普及化,這才開始被應用於選戰宣傳,並自此改變美國傳統的政治生態。

尼克森在電視辯論前夕原本信心滿滿,因為他的政壇經驗更為完整豐富,一年之前更曾在莫斯科與蘇聯領導人赫魯雪夫(Nikita Khrushchev)唇槍舌戰、留下了留名青史的「廚房辯論」(The Kitchen Debate)。誰知在與甘迺迪同台交鋒的幾個星期前,尼克森卻在北卡羅來納州的造勢活動中離奇受傷──他在開車門時,不慎撞破膝蓋,並因傷口護理不周而導致嚴重感染而被迫住院。儘管尼克森勉強在辯論日之前出院,但身體虛弱的他卻再度染上流感,直到登台之際都處於發燒狀態。

相比之下,精神充沛的甘迺迪不僅把自己打理得英挺乾淨,更特意換了一套黑色的合身西裝襯出甘迺迪古銅色的健康膚色──更重要的是,甘迺迪非常清楚電視效果的特殊性,無論發言與否他都全程看著攝影機,展現使收看轉播的選民更能感受到「候選人在與我對話」的政治說服力;但對轉播流程缺乏準備的尼克森,卻將眼神對準對著發言的主持人與記者團隊,這種直視對方的習慣雖然是辯論傳統,但在當年轉播中,電視前觀眾看到的卻是尼克森左顧右盼、斜眼看人的扣分表現。

甘迺迪在1960年的勝選,被視為美國「選戰電視化」的時代轉捩點。儘管歷史學家時至今日仍在爭論那場劃時代的電視辯論,究竟給尼克森的選情造成多大實質傷害,但尼克森本人對於辯論的失敗確實悔恨不已,在他1962年出版的回憶錄裡,尼克森更苦澀的寫下:

「當時的我,怎會忘了那句千古箴言──『一圖勝千言』(a picture is worth a thousand words)?」

甘迺迪與尼克森在1960年大選電視辯論,雖然吸引了6,000萬選民收看直播,並敲響了美國政治的「電視時代」,但卻給後代的總統參選人們一個寶貴的教訓:不要出場就不會出錯,若非必要絕不參加電視辯論。

在1960年大選之後,無論是接棒甘迺迪的詹森(Lyndon B. Johnson)、還是率領共和黨捲土重來的尼克森都拒絕參加總統電視辯論會,總統大選辯論的舉辦因此中斷長達16年,直到1976年總統大選時,時任總統福特(Gerald Ford)向民主黨籍的挑戰者卡特(Jimmy Carter)主動下戰帖,才讓睽違許久的總統辯論重新面世。

1976年重啟的總統電視辯論,是由非政府組織女性選民聯盟(League of Women Voters)組織籌辦。其辯論形式與1960年雷同,由主辦單位組織一支「資深記者提問團」,藉此就國家政策的各種方向,向候選人提出政見質問。

福特原本是尼克森的副總統,但在水門案(Watergate scandal)爆發之後,捲入非法竊聽風暴的尼克森被迫於1974年8月辭職下台,接手的福特才中途入主白宮。但福特總統的兩年任期,不僅國內通膨嚴重,福特更因特赦尼克森而遭到強烈的民意批評,因此在1976年大選中,氣勢落後的福特才亟欲藉一對一的交鋒直播逆轉頹勢選情。

但福特與卡特的對決卻是一波三折。在第一場電視辯論會的尾聲,直播現場的收音設備突然故障,兩人只能無聲地在講台上空等,讓全國6,000萬選民在電視機前看著這場尷尬的默劇。到了第二場辯論,福特又在重要時刻出錯,儘管他的意思是要強調美國絕不接受蘇聯對於波蘭、匈牙利等東歐國家的鐵幕控制,卻說出了極為離譜的失言:「蘇聯沒有統治東歐⋯⋯我也不相信波蘭人認為自己受鐵幕統治。」

福特的失言讓共和黨本已上升的士氣再次崩盤,並讓外交經驗不足、辯論表現欠佳的卡特成功贏得1976年的大選。但卡特總統在1980年大選對上了共和黨候選人雷根(Ronald Reagan)時,卻遭遇了與福特相同的困境。尋求連任的卡特雖然試圖迴避參與辯論,卻因雷根民調的後來居上而不得不接受挑戰。但好萊塢影星出身的雷根不僅口才絕佳、台風穩健,更屢屢展現出其著名的美式幽默風格,以笑話或金句徹底壓倒了卡特的辯論表現──其中,雷根在辯論裡提出的關鍵質問,不僅一舉擊潰了卡特的選情氣勢,更成為美國選舉政治的經典口號:

「過去4年,你的生活變得更好了嗎?(Are You Better Off Than You Were 4 Years Ago?)」

福特的失言與雷根的金句,為美國總統大選立下了電視辯論的黃金標準。自此之後,總統候選人的直播辯論,開始成為選戰造勢的固定節目──總統辯論就像是跨年倒數一樣的存在,象徵著白宮選戰已經進入最白熱化的高潮階段;而每一次的辯論,都能吸引數千萬美國家庭收看直播,這也讓四年一回的美國總統大選辯論成為全美收視率僅次於美式足球超級盃(Super Bowl)的固定節目。

隨著政治重要性與選民關注度的增加,主辦辯論的女性選民聯盟卻遭遇來自政壇各界的巨大壓力。像是選民觀眾更期待候選人之間的直接交鋒,提問記者團的代表人選也不斷出現資格爭議,以及在美國兩大黨以外的獨立候選人有沒有資格參與總統辯論,種種場邊問題都讓辯論會的籌辦變得高度政治化。

最後,在1988年總統大選前夕,共和黨與民主黨決定自行協調辯論會的議題與程序,這逼使女性選民聯盟憤而退出總統辯論的籌辦團隊,並指控兩大黨正試圖「綁架總統辯論的舉行方式」進而剝奪選民實質理解候選人與國家政策的公民權利,但主辦總統辯論的權利也轉由兩大黨共同組成的「總統辯論委員會」(Commission on Presidential Debates)接管。

自從1988年美國大選以來,總統辯論委員會就一直主導著每一次的總統辯論會,其基本架構為4次辯論:其中總統候選人3次,副總統辯論1次;在總統3次辯論裡,其中一場採「公民大會」(town hall meeting)形式,也就是由選民代表直接在會場向候選人提問。

然而在2024年的總統辯論中,川普與拜登不僅跳過了總統辯論委員會、直接向媒體接洽合作,總統辯論會也從3場縮減為2場,並提前於選前130天──兩黨候選人都還沒有完成黨內提名之際──就展開第一場辯論。川普與拜登團隊雙雙強調,雖然總統辯論委員會從1988年開始一路主導著大選辯論,但2016年與2020的兩屆大選,卻凸顯「傳統模式」已無法回應美國選民的實際需求。

根據皮尤研究中心(Pew Research Center)統計:2004年大選時,不在籍投票只占總選民的2成,2016年大選的不在籍投票比例卻成長到4成5。到了2020年大選,由於COVID-19疫情影響,美國不在籍投票的比例更大幅飆升至7成3,這不僅遠遠超過選舉日當天的投票比例,更顛覆了美國選戰的傳統節奏。

儘管上屆大選落敗的川普,一直對不在籍投票的公信力與執行方式很有意見,但在2020大選中,川普的得票仍有6成以上來自於不在籍投票,因此當川普在2024年初順利贏得了共和黨提名初選後,他就不斷對拜登親下戰帖,要求對方盡早與自己進行一對一總統辯論。

除了不在籍投票的影響之外,美國日益極化的政治生態,也大幅提前了兩黨動員選民歸隊的節奏。皮尤研究中心舉2016年大選為例,將近8成選民在辯論前就已決定好要投給誰,在辯論之後決定的只有2成左右;在所有選民中,又有近6成5選民是在兩黨全國代表大會、也就是提名程序確認之前就已決定要投給那一政黨──換言之,就算總統辯論有助於選民理解候選人政見,但對投票意向的實際作用,卻因來得太晚而失去影響力。

積極求辯的川普,原本向拜登團隊的提案戰帖,是希望在6月~9月之間,一連舉行4場一對一的總統辯論會,但拜登最後僅同意參加兩場,分別是美東時間6月27日的《CNN》辯論會與9月10日的《ABC》辯論會。

根據《路透社》(Reuters)取得的備忘錄,在《CNN》舉辦的第一場辯論前夕,雙方陣營各自提出了3個希望優先提出的主辯議題──川普的主攻題眼是拜登政府的執政無能,並希望就「移民政策」、「治安敗壞」、「通膨失控」進行辯論;拜登的戰術則是猛批川普掌權的毀憲亂政與極端傾向,並選擇「人工流產/墮胎權利」、「民主危機」、「經濟政策」為優先主題。

但電視機前的美國選民們,又在意哪些議題?皮尤研究中心指出,2024年美國民眾最關心的國家政策,第一項是振興經濟(73%) ,其次依序為反恐(63%)、限制政治獻金(62%)、減少健保負擔(60%)、提升教育品質(60%)、強化社福系統(60%)、降低犯罪率(58%)、控管移民(57%) 。

除了不同的政見重點,川普與拜登準備工作上,也採取了相當不同的風格策略──作為政壇辯論老手,拜登不僅重新召回了前白宮幕僚長克萊恩(Ron Klain),積極設定登台戰術並舉行模擬辯論,其策略是盡可能激怒川普、誘使他在直播中失態,進而讓中間選民們能回憶起對川普執政末期政治混亂的反感;而聲勢持續領先的川普,則再一次地拒絕幕僚建議的模擬辯論,川普一直主張「過度準備」將有損自己的政治特色,因此堅持要用「做自己」的強烈風格,以臨場發揮、隨機應變的方式來對付老對手拜登。

立場相對保守的《福斯新聞》(Fox News)指出,在辯論當天的直播舞台以外,拜登與川普各自「網路空戰」也將成為左右聲勢的重要關鍵。以2016年希拉蕊(Hillary Clinton)與川普的總統辯論為例,兩人的第一場辯論就破紀錄地吸引超過8,040萬美國選民收看直播。根據YouTube所公布的辯後報告,儘管希拉蕊與川普的3場辯論在網路上總吸引了3億5,000萬人次的觀看點閱、是人類史上迄今收視率最高的政治性網路直播,但每名觀眾的平均觀看時間卻只有22分鐘,在網路的討論與傳播也有明顯碎片化和「迷因化」的現象。

網路媒體《Axios》就認為,總統辯論的目的早已不是政見討論,而是如何凸顯對手的負面印象與生產病毒式傳播的政治迷因,辯論本身僅是選戰素材庫,「川普與拜登的辯論將會催生出數以千萬計的網路迷因、梗圖、懶人包、TikTok短影音,以及雙方競選團隊為了攻擊對手所製作的短影片。」

《福斯新聞》強調,在2016年的3場總統辯論會之後,所有的民調都顯示:過半選民認為希拉蕊的辯論表現較好。但在直播中動輒人身攻擊,動輒插嘴說出爭議發言的川普,卻能藉由混亂的網路迷因塑造出自己反建制、打破傳統的黑馬吸引力,這顯示總統辯論的重要性可能不是改變選民觀點,而是放大在同溫層中的政治動員力。

「在總統辯論會中,候選人們爭的不是輸贏,」《福斯新聞》總結認為,「真正的勝負,是誰能透過這場政治展演,贏得形塑選民觀點的主導權。」

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。