獲2017金馬獎:最佳新導演(周子陽)、最佳男主角(涂們)、最佳原著劇本(周子陽)

周子陽,1983 年生於內蒙古,鄂爾多斯人。拍攝過短片,紀錄片,以及多部廣告。《老獸》為其執導的第一部劇情長片,曾獲西寧First青年電影展創投基金。

《老獸》是一座城市、兩代人的事,以真實與超現實拍攝手法交織而成:兒女們綁了自己的老父,怨他破產後鎮日遊蕩,不僅對癱瘓臥床多年的結髮妻子不理、招來小三惹草捻花,甚至偷污走兒女要給母親的手術費,被綁架的老父逃出後一怒之下告上法庭⋯⋯

貌似一樁因為不得不而越線的家庭悲劇,當觀眾站在全知觀點的鏡頭前,理解老父故事之外的餘音、讀懂了每個人都有難以「善、惡」一言以蔽之的分野後,只能跟著這頭總是挖東牆、補西牆的困獸,遊走在廢樓荒草的鄂爾多斯,以及道德界線鋒利的邊緣。

導演周子陽成長在內蒙古的鄂爾多斯,他的鏡頭俐落點出了世代隔閡的距離──即使是最親近的家人,雙眼所見都未必是真實。

「我在24、5歲的時候,看過李安導演的一句話,說『中國人的家庭,是淚水製造的軟殼,在失望中承受著愛和感動。』當時這句話特別啟發我。是失望,它又在承受著,」周子陽在《老獸》的第一場戲裡,安排了充滿失望與衝突的開場,然而故事裡也因愛承受疼痛,這是第二層帶給觀眾的溫柔,「家是有衝突的,但是也是有愛的,它非常的複雜。」

如今的鄂爾多斯,也各自存著兩代人對生活的不同選擇:年輕人不願待在草原,嚮往都市生活;而留在草原的老牧民,放牧是草原民族的根,即使政策禁牧,為了生存仍得偷著放。內蒙古社會還有個現象,懂蒙古語和蒙古文的年輕人日漸稀少,民族也逐漸慢慢消失。「這個電影就像大石頭扔到湖裡面,我想激起人們的浪花和思考:這樣的方式是不是對的?如果這麼走下去的話,最親近的人都會消亡。」周子陽說。

2002年,原本高考零分的周子陽,離家前往呼和浩特復讀,「當時鄂爾多斯叫『伊克昭盟』,我記得復讀時候,大家都很瞧不起鄂爾多斯來的人,因為覺得那個地方非常的貧困、非常的窮。」鄂爾多斯的人們貧窮過,然而煤礦使得企業開始進駐炒賣,房價也瞬間拉抬,擁有土地的農民和牧民一夕致富,許多人捧著錢轉而投資金融放貸,只因有了錢也不夠填補曾經窮怕了的慾望。

鄂爾多斯有錢後,所有人都急於為過去隱姓埋名,連打招呼都以王總、李總的頭銜為自己鍍金,街上放眼所及多是豪華轎車,更有傳言當時鄂爾多斯的GDP已經超越香港,愛美的富家太太們還時興上午到北京做頭髮、下午再飛回鄂爾多斯。「我所有的朋友和同學親戚,每個人都進入一種叫『民間借貸』的經濟烈潮之中,就是比如說你一個月掙5千塊錢人民幣吧!是個普通上班族,你2千塊錢自己留下,3千塊錢放貸款放出去。」若在追錢的節奏下缺席,只會更顯得你沒出息。

周子陽後來到了北京,每次返鄉,卻像走失在異鄉的疏離感中。有次幾個多年不見老友請他吃飯,飯後買單爭得面紅耳赤,鬧到最後竟淪為誰錢賺得多才有資格請吃飯,好朋友的情誼,在錢面前一樣脆弱不堪,當故鄉友人面對這位返鄉遊子時,不問生活、無論其他,只問周子陽:「你掙到錢了沒有?」以錢為主流的價值觀,鋪天蓋地往內蒙古草原襲來。

但周子陽不是沒為錢煩惱過,一向報喜不報憂的他,總告訴家人手頭上有許多在忙的事,但事實上有段時間,他每天只能靠信用卡過活,天天接到銀行打來的電話。當時中國電影大環境不好,他花了一年左右寫劇本、到處找投資,卻什麼也拉不到,手頭逼得幾乎斷炊。

最慘的一次是和朋友相約見面,等了很久還不見他人影,見面時朋友生氣問:「你怎麼這麼晚才來?」周子陽才說:「(身上只)剩下兩塊錢。」聽他窮到只能用走的,朋友一下就哭了,勸周子陽先找份工作,沉靜2年再繼續做電影。

他確實暫時沒精力解決創作問題,只能克服生存問題,決定擱下只想專注電影的念頭,找份可掙錢的工作。剛開始,周子陽打聽到北京天通苑地鐵站附近,可以用三輪車接駁居民賺取車資,為了籌錢拍電影,什麼活他都願意做,但卻連買台二手三輪車都沒錢只好作罷。最後終於找了份工作,撐到了30歲,他又再次離職。

「我26歲看索德伯格(Steven Soderbergh)拍的《性、謊言、錄像帶》,他在26歲就拍出來,還拿了戞納(坎城)金棕櫚⋯⋯,賈樟柯28歲拍出來《小武》。」焦慮於自己一直還沒拍出個電影,30歲的周子陽覺得「我一天也忍不下去了,我必須離開。」離職後,他終於在34歲那年,完成了首部長片《老獸》。

周子陽說自己常做夢,而且夢都記得特別清晰,「10來年,我每年都會做一個夢,就是我這個朋友還在、我的高考我還沒考零分。」

他說的那位已經離世朋友,是中學時亦師亦友的班主任,「我記得他出車禍第二天,他父親就給我和另一個(朋友)打電話,說無論如何讓我們兩個回來。」那段時間,他就像把自己困在世界之外的地方,不輕易表達任何感受,身邊所有人都難以想像,這位曾是學校的風雲人物,是個擅長說相聲、搞笑的諧星,卻因這場友人的意外,使得他好長時間不發一語。

那些年困在周子陽心底,不斷和自己打架的命題始終是:我的朋友為什麼會離開?生命究竟是怎麼一回事?或許命題太大,草原的沙中還不見天堂。然而,現實無法回答的問題,轉而尋求潛意識的探索,成為他創作的心法。

早在《老獸》開拍前,周子陽就決定了魔幻寫實的手法,片中幾場戲如夢境穿梭:老楊與朋友到溫泉旅館,半夜睡不著被聲音吵醒,起身往床前的牆一站,突然伸手從冰冷的樑柱後,拉出了一隻活生生的鳥。觀眾無法得知鳥是如何進去的,是裝修工人失手嗎?從現實角度不易探究,或許也不是重點。

「其實,這個時代動物都被壓抑了,動物的生命非常困惑、抑鬱壓抑著,⋯⋯這個鳥是在裡邊困境著,牠的生命是在一堵牆裡邊,老楊完成(救鳥)的同時,也好像老楊的精神層面完成某種救贖。」周子陽說。

而每次從夢境醒來的周子陽,也得出一個觀點並將之放在創作裡:「人眼睛看到的未必是真實的。這就啟發了我這些看待事物的方式⋯⋯,他們沒有耐心、也不願看到真實的那一面,(使得)我更想精確地描述這個時代。」

電影裡看似最無賴的一頭「獸」──老楊,周子陽選定同為蒙古人的涂們演出。「我想解決語言問題,我不想語言特別生澀,所以就是就想到了他。我把劇本發給他⋯⋯他看完劇本之後打來電話談這個電影的主題,談得非常準確,我電影最核心的東西他都能捕捉到了。」周子陽說。

他倆最初相約涂們在呼倫貝爾的家碰面,在彼此聊了各自的經歷與電影內容後,周子陽就決定涂們就是老楊了。等到第二天,涂們見到周子陽,突然隨手往小攤販抓一把零食,錢也沒給就邊走邊吃了起來,涂們回頭對周子陽說:這就是「老楊」;隔幾天,周子陽準備搭機離開海拉爾,機場裡大排隊,他在隊伍尾巴乾等,涂們見狀對他說:「把身分證給我,我去前面插隊,『老楊』從來不排隊!」

演活老楊的涂們,在電影開拍前就走進角色裡,而電影裡幾場老楊流落街頭的重頭戲,拍攝結束時涂們仍靠在欄杆邊哭得厲害,無法平復。老楊這個角色在他的詮釋下,已然沒有戲裡戲外的分別,份外入骨,直到殺青後的一個多月,倆人在北京重逢,涂們這才把自己從故事中抽離。

周子陽坦言自己並不善於情感表達,把暗湧的情思都藏在老楊這個角色裡,「其實『老楊』很多東西是有我的(影子),比如老楊給他那個做律師的親戚說的那句話『人的層次,不是說你掙了多少錢決定的』,我想說的話,其實借老楊的口說出來了。」把人性裡的「道義」擺「利」的前面,是他在這部超現實色彩作品裡,最真實的自我投射。

「24、5歲的時候,我就在紙條上寫下一些話:如果生命只有3年的話,那麼我要做些什麼事情?我想,就是留下一部電影。」但周子陽明白,20多歲的他絕無法寫出這樣的作品,《老獸》如今完成,竟有些水到渠成地把他推回創作的初衷。

「我希望不要(只是)去說,(而是)用做來表達,這是我很大的感受。我身邊好多(朋友)在北京待這麼多年,有無數人都喜歡電影、想創作電影,但真的沒有幾個人去做。這也是我想告訴自己的,我讓每一天都往前走一點點,這個(電影)能做出來的話,是非常重要的。」周子陽說。

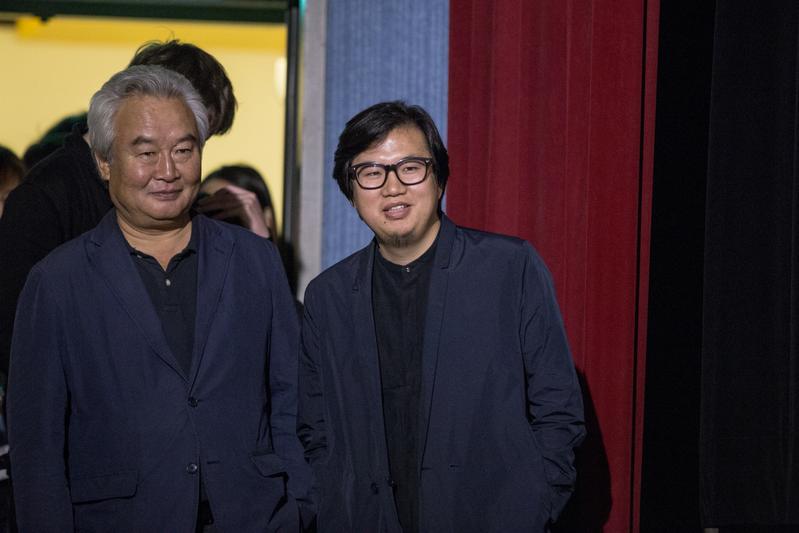

中國第五代導演王小帥,去年在西寧FIRST青年影展的創投會上,看了當時還片名還是《老混蛋》的《老獸》。看完後,王小帥對著周子陽說:「我最喜歡的就是你們的《老混蛋》。」最後,王小帥不僅成了電影監製,還給電影投了資金。

當劇本第16稿終於定版開拍,在初剪完成那天,周子陽與王小帥還有幾個工作人員,一起在「冬春影業」裡看著從投影機裡播放的影片。「兩個半小時放完之後,幾個人就不說話⋯⋯第一次4、5個人一起看,看完之後有很深的感受,就是那些東西都出來了⋯⋯堅持那麼多年,東西終於呈現出來了。」

雖沒能趕上索德伯格的26歲,周子陽在34歲終於交出第一部電影。看完初剪的他,一個人走到樓上的房間裡,靜靜地在那哭了好一會兒。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。