2014年,來自馬來西亞的導演陳勝吉以《分貝人生》電影企劃,獲得金馬創投百萬首獎,當時他曾說,「台灣給了我養分,如今要回去面對自己的國家」。3年後,他完成了生平第一部長片的拍攝,隨即獲得國際各大影展的矚目。《分貝人生》說的是他自己土地的故事,關於那些無時無刻不在面對無可逃脫的生存困境與荒謬,關於底層的人生命運。

2017金馬獎入圍:最佳新導演(陳勝吉)、最佳攝影(陳克勤)

陳勝吉,畢業於台灣藝術大學電影系,為馬來西亞備受期待的新生代導演。2013年以短片《32°C 深夜KK》獲得BMW Shoties最佳短片。首部劇情長片《分貝人生》為2014金馬創投會議百萬首獎企劃。

破敗的龐然巨型建築物,像是廢棄工廠,佈滿鏽蝕。19歲失業的阿強,手上拿著大大小小的空瓶罐,一層層往上爬到蓄水池的頂樓,卻是一滴水也不剩。最後迫不得已,只好跑去商場大樓的公共廁所偷水。

缺水,是馬來西亞的日常。不分季節、不論貧窮富有,沒有人可以例外,三天兩頭就會碰上無水可用的麻煩。不同的是,有錢有權的人,水車在旁隨時待命;沒錢沒權的小老百姓,只能乾巴巴地等著不知何時才會出現的水車。

「他們都是陸地上的魚,都快渴死了。」擔任《分貝人生》剪接指導、金鐘獎與金馬獎最佳剪輯得主陳曉東的形容,最是貼切。許多出身馬來西亞的導演,電影作品中關於水的主題一直存在,「你可以看到蔡明亮的電影都一直在拍水,演員總是不斷在喝水或是幫枯萎的植物澆水。」

年平均降雨量達2,000~2,500毫米的馬來西亞(與台灣相當),沒有旱災,為何還會缺水?沒人知道答案。

不過,對馬來西亞人來說,太多事情沒有答案,已經沒有追問的必要。就像溫水煮青蛙,只剩下麻木。缺水,不過是其中微不足道的一小部分。

一場意外車禍,奪走主角阿強妹妹的生命,找不到兇手,無處求償;沒有妹妹的出生證明,無法從醫院帶走妹妹的遺體。阿強回不到原來工作的修車廠,因為被老闆發現偷零件去賣。為了偽造妹妹出生證明,朋友建議偷車去賣,得手之後又在半路上發生撞人車禍⋯⋯。

90多分鐘的影片,說的是短短兩天發生的故事,卻讓人在螢幕前有些坐立難安。腦中不禁想起入圍今年坎城影展「一種注目」單元的突尼西亞電影《美麗與獵犬》 (Beauty and the Dogs)。場景安排同樣是緊湊地聚焦在一個晚上發生的事件,原本該提供保護的警察,成了罪惡的幫兇,甚至是罪惡本身,人民只能等著被任意宰割,想要爭取,卻永遠不得其門入。

愈是用力,鏡頭內的主角愈是陷入更幽暗的深淵;鏡頭外的觀眾,愈是按耐不住地想要逃離,不想去知道還有多少厄運等在前方。

那些都是無時無刻不在上演的生活現實,是真真實實用肉身搏鬥的生存困境。但馬來西亞人面對這一切,似乎已見怪不怪。即使有多麼荒謬,也只是默默地接受它。

「如果我一直待在馬來西亞,我也會覺得一切很正常。」若非當初陳勝吉選擇來台灣念了5年的書,或許就不會有《分貝人生》這部片。一旦拉開了與家鄉的距離,有了強烈的對照組,他開始認真看待自己國家的現實和生存困境。

金馬創投會議閉幕典禮上,在舉行頒獎之前,陳勝吉完全沒有心理準備,總認為得獎絕對輪不到他。頒獎前還很輕鬆地和製片人聊起,那個誰誰誰有可能得獎。到了現場,故意站在很後面,好提早離開去吃東西,一邊惦記著隔天一大早得搭飛機回馬來西亞,爸媽交代他一定要買盒鳳梨酥,但身上卻沒帶多少現金,還在煩惱著要怎麼買時,突然之間,台上喊出陳勝吉的名字。

3年後,他完成了《分貝人生》,成為華語影壇的注目焦點。今年6月底,憑藉《分貝人生》獲得上海電影節亞洲新人獎的最佳影片與最佳攝影獎;由中國導演賈樟柯創立的「第一屆平遙國際電影節」,入選「影展之最」單元;10月底,入選「2017新加坡國際電影節」競賽單元;11月初,入選「第48屆印度國際影展」的「主競賽單元」。

但最初,《分貝人生》並非出自陳勝吉的原創,他甚至曾一度拒絕擔任這部片的導演。真正的催生者是製片王禮霖,他擬好故事大綱,卻沒有適合的導演人選。

2013年的「BMW短片競賽」,陳勝吉憑藉《32℃深夜KK》奪得「最佳導演」、「最佳劇本」等等5項大獎。王禮霖知道,理想的導演人選就在眼前,卻被陳勝吉一口回絕。「一開始我不想拍,是因為拍電影太難了,」陳勝吉說,「不單單只是你想拍個故事那麼簡單,你還要找到對的人:對的工作人員、對的投資者、對的演員、對的團隊。」

一晃眼,便是大半年過去,導演空缺仍懸在那。為了參加金馬創投,陳勝吉沒想太多,便點頭答應掛名。怎知參加工作坊第一天,劇本被打槍,有老師甚至直截了當地說「這不用拍了」,自信心被嚴重打擊。又怎會料到,幾天之後他竟拿下了百萬首獎。陳勝吉回到自己最熟悉的土地,完成第一部長片。

電子街、印刷厰、汽車廠、住宅區,毫無章法地散落在擁擠的城市土地;大片木屋區以都更為名,任由怪手橫行,後方不遠處的高樓早已等不及,一棟棟爭先恐後地竄起;作為進步象徵的高架道路,粗暴地切割整個地景。

擁擠的國民住宅,是專屬底層人民的「格子籠」,是男主角阿強和沒有出生證明的妹妹、情緒不穩定的母親三人,在城市僅有的一方立身之地。

這裡是馬來西亞首都吉隆坡的舊城區「富都」(Pudu),曾是早期華人的聚集地,又稱為「半山芭」,意思是「半開發」。90年代曾經風華一時,如今就像是慢慢老去的生命,只剩下老人和新移入的移工。

人蛇雜處、新舊交替的雜亂無章,是陳勝吉選定富都作為《分貝人生》電影主場景的原因。「在這樣老去的地方,一定會有新生命的誕生。但這些新生命,沒辦法一出生就可以選擇離開這個地方,非得要在這裡活了一陣子,才有能力離開。」

就像電影主角阿強,在讓人喘不過氣的無望感中,還是得奮力碰撞,尋求出口。

影片中的他總是不停地在移動。搖晃的手持攝影鏡頭,牽引著觀眾的目光,尾隨在阿強的摩托車之後四處穿梭。一如這部電影的英文片名:Shuttle Life,「每個人都是在自己的人生中不斷穿梭,你永遠不知道下一個轉角會遇到什麼事情。」製片王禮霖談到當初決定英文片名的緣由時說道。

車禍事件,總是發生得莫名且突然。在馬來西亞,車禍和缺水一樣,太常發生到已經是稀鬆平常。撞後不理是常態,找警察這件理所當然的步驟,更不存在馬來西亞人的邏輯裡。找警察,就得「給好處」,靠自己才是上策,政府已沒有讓人相信的理由。

如同發生在2014年的馬航MH370失蹤事件,馬來西亞政府在全球所有人眼前,表演了一齣再寫實不過的荒謬劇。一開始說飛機是在南海消失的,所有國家大家一起幫忙找;幾天之後,又說收到的最後一封情報顯示,飛機是往印度洋方向。這讓陳勝吉很不解,「那是兩個截然不同的方向,這是小孩在玩家家酒嗎?」

這則新聞和整部電影的主題並沒有直接關聯,只不過是幾秒鐘的新聞播報畫面,卻隱藏了陳勝吉的一樁心事:為整個事件留存歷史記憶。「在馬來西亞,沒有人會想要記錄這件事,我希望記在《分貝人生》這部電影中。」

這部電影整個拍攝期只有20多天,資金和時間顯得捉襟見肘。80%的鏡頭是用手持式攝影機拍攝而成。一方面,在預算不多的情況下,與其花時間去架設複雜的軌道鏡頭、移動鏡頭,不如改用手持攝影機拍攝。但從另一個角度來看,這種拍攝方式也比較符合主角阿強的心境,他不停地經歷一個又一個的衝擊。

或許是成長經歷使然,對陳勝吉而言,「不足」從來就不是問題。「我不是會排斥很多東西的人,因為我覺得每個創作都伴隨著一定的限制,那個限制來的時候,你就是看看你要怎樣去講這個東西,把它弄得更好。」

拿到百萬首獎回到馬來西亞之後,製片王禮霖就開始四處提案,尋找投資人。其中一家就是劉德華電影公司在馬來西亞的分公司,原本都已經簽了備忘錄,但磨合了6個月之後,因彼此對劇本走向有不同想法,最後決定不合作。直到遇見現在的投資人,15分鐘之內就決定投資,「但他只要求一件事,希望我們可以真的去幫助到貧窮的人。所以從今年1月開始,我們和非營利組織合作放映電影,或是舉辦慈善募款活動。」王禮霖說。

不過資金並不是最頭痛的問題。如果現在問劇組人員,這部片最困難的部分是什麼,所有人應該會異口同聲回答:電影中飾演阿強妹妹的小女孩陳彥雯,鏡頭前的她,古靈精怪的可愛表情,深邃水亮的大眼睛,在暗沈壓抑的電影基調之外,透出些許生命中難得的光亮。

當初她是陪著姊姊來試鏡,但大家發現妹妹很可愛,就讓她試試,怎知道卻是一連串「悲劇」的開始。

她才6歲,沒有演過戲。每次開拍前,她都要先哭一小時。初期排練的時候,工作人員還會去哄她,後來發現哄她完全是個錯誤。有一天大家問她,為什麼每次開拍前都要哭?「我第一次演戲,我會怕,你懂嗎?」小大人的回答,讓在場的工作人員哭笑不得。

車禍那場戲,她必須躺在地上,但無論大家如何費盡唇舌說服,她就是不肯躺在地上,因為嫌髒。無奈之下,陳勝吉和副導、第二副導、製片、選角指導,全都的人都躺在地上,跟她說沒事。但沒多久開始下起雨來,折騰了大半天,戲還是沒拍成。

「她的名字叫Angel,大家都覺得她取錯名字了,應該叫Evil。」陳勝吉笑說。當時一邊拍她,一邊找其他人選當備案,以防萬一。原本Angel要拍3天的戲,另一個接受表演訓練的9歲小女孩,10多分鐘就完成了。但最後,劇組仍決定用Angel,她自然不做作的演出,會讓人留下記憶點。

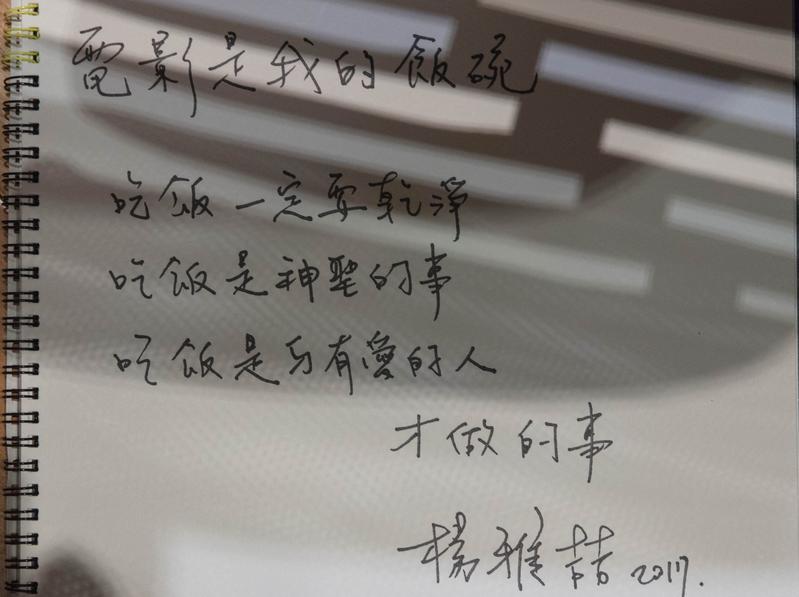

為了安撫Angel,選角指導特別另外聘一位助理處理拍片的事情,她自己則是全程照顧妹妹,還製作了一本妹妹專屬的獨家手工劇本。她跑去買了一本空白筆記本,將妹妹的台詞剪下來貼在筆記本上,自己畫插畫,貼上道具照片以及和妹妹對戲演員的照片;每個場景開拍前,她會帶著妹妹先去熟悉環境,解說劇情;每天會出功課給妹妹,像是自己喝牛奶、不要媽媽餵,和現場的工作人員打招呼、說話等等,做完就打勾,打完所有的勾勾,才開始拍戲。

拍攝時現場最難搞的是妹妹,而不是導演。煩躁的時候,陳勝吉就自己一個人走得遠遠的,不會在現場把情緒發洩出來。

他也沒有非要不可的頑固執著。「他的想法一直在變,而且變得很快,他不會執著於自己某些設定好的東西。」擔任《分貝人生》、《血觀音》、《通靈少女》、《麻醉風暴》攝影,剛獲得金鐘獎最佳攝影的陳克勤說。

在創作時是如此,對於導演這個角色也是如此。「他不眷戀電影導演這個職位,如果有話想說,不一定要拍電影,他可以寫文章,可以用其他方式呈現。電影並不是他唯一的表達媒介。」這是陳克勤最欣賞陳勝吉的一點。

2013年,拍攝短片《神算》時兩人就認識,陳勝吉是燈光師,他是攝影師。這次拍《分貝人生》決定找陳克勤合作,「因為我需要一個可以跟我討論,而不只是按著指示去做的攝影。」開拍前一個月,陳克勤便提前飛到馬來西亞,住在劇組辦公室的樓上。所有場景陳克勤都跟著去了兩次以上,一起和陳勝吉模擬演員會如何走位。

「我不喜歡一個人,自己一個人太有盲點了。」陳勝吉是這樣看待自己的工作。

當然,他仍有自己的堅持,就如同陳曉東老師形容他是一個「控制狂」,非得要劇本完成後,才開始拍攝,「絕對不會發生邊拍攝編寫劇本」。只是,在堅持之外,他也願意打開自己,讓其他意見進來。

電影從原本的120分鐘濃縮成最後定案的90多分鐘版本,是他和陳曉東討論的成果。當時《分貝人生》已經在馬來西亞花費幾個月剪接完成。某天,陳曉東意外接到電話,希望可以再幫忙修剪新的版本。後來製片跟陳曉東聯絡,他才知道這部片的導演竟是那位10年前,沒上過他在台藝大的課,卻抱著自己的畢業作品主動找上門請他幫忙的陳勝吉。

「當時看到的版本,每個鏡頭都很長、很完整,但是角色的情緒不是很連貫。」陳曉東第一次看到影片時,當下的想法是,每個鏡頭按部就班、符合時間邏輯地完整交代角色的行程,卻缺乏足夠的張力。「你會很冷靜地看到這個男生一直在移動,但是很規律地移動。當他遇到什麼樣困難的時候,就應該集中處理人物的情緒,而不用管它是發生在白天或晚上。」

陳曉東花費了一個月的時間,重新剪了一個版本。幾天後陳勝吉立刻從馬來西亞飛到台灣,又再花了3星期的時間修改,最後定案。

透過《分貝人生》,終於完成陳勝吉一直惦記著的一件事。

「它可能看起來不是很厲害的一部片子,但就是發生在這片土地上的事情,我只是想告訴來看電影的人,我成長的土地就是很真實的長這個樣子。」馬來西亞很少寫實電影,當地發生的事情,也沒有人願意拍下來。陳勝吉只想證明,馬來西亞不只有好萊塢電影,不是只有商業電影。

「他用不花俏的方式,很誠實地把他的觀察透過鏡頭給我們看,讓我們知道這就是他們真正的現實。藉由他的電影,我們認識了這個社會,而且可以感同身受。」

聽完陳曉東老師對這部片的評語,想起了俄國導演塔可夫斯基(Andrei Tarkovsky)在《雕刻時光》書中曾寫道:「人之所以走進電影院,往往因為渴望時間──為了失去或錯過的時光,為了未曾擁有過的時光。人為了生活經驗走進電影院⋯⋯在真正的電影中,觀眾不僅是觀眾,也是見證者。」

當然,電影作品永遠都是在未完成狀態,我們總是經過時間的沈澱之後,發現還有更多還可以更好的可能。「這是他的第一部長片,他還沒有成功到,把主角逼到極致。你只有更誠實、更殘忍,讓我們感受到完完全全的痛。」這是陳曉東對他得更深一層期許。

今年陳勝吉再度入圍金馬創投,繼續在自己的土地上,說著自己最熟悉的故事。「回家吧,一起回家吧⋯⋯」電影片尾,妹妹稚氣的歌聲唱著馬來童謠,期盼的雨水終於來了。但對於馬來西亞社會底層人民,對於MH37失蹤乘客的家人,什麼時候才能等到答案?

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。