國民法官開庭實錄3之2

司法院目前在推動「國民參審制度」,俗稱國民法官制度。2018年起,各地方法院陸續為此舉辦「模擬法庭」,將一些已經判決確定的案件稍加改編後,讓素人與法官一起審判,以測試成效和未來需要調整之處。6位穿著便服的「國民法官」,在職業法官身邊一字排開,平等就座。

2020年7月22日,《國民法官法》在立法院三讀通過,正式拍板將於2023年1月1日上路。除了少年刑事案件、犯《毒品危害防制條例》之罪的案件不開放國民參審,民眾將可以參與審理「因故意犯罪而發生死亡結果」的案件。至於最輕本刑為10年以上有期徒刑的案件,則從2026年1月1日起才開放國民參審。

俗話常說「三個臭皮匠勝過一個諸葛亮」,這也是很多支持陪審團制度的人常常掛在嘴邊的道理,藉此比喻受過專業法學訓練的職業法官為「諸葛亮」,陪審團為一群「臭皮匠」。

台灣陪審團協會創辦人鄭文龍的觀點是:「不會!因為有諸葛亮在,臭皮匠就不敢講話了。」

鄭文龍認為,「由素人來審判」是好的,但要嘛就像陪審團那樣全部只有素人,而不是又把素人跟職業法官加在一起,因為不管職業法官如何節制,過程中難免還是會干涉到國民法官,「我在桃園(地院模擬法庭)就看得出來,當然一開始就讓參審員(國民法官)講,然後法官才講,但你就看,如果法官有表示意見,這案子就定了,大家就不會再表示。」

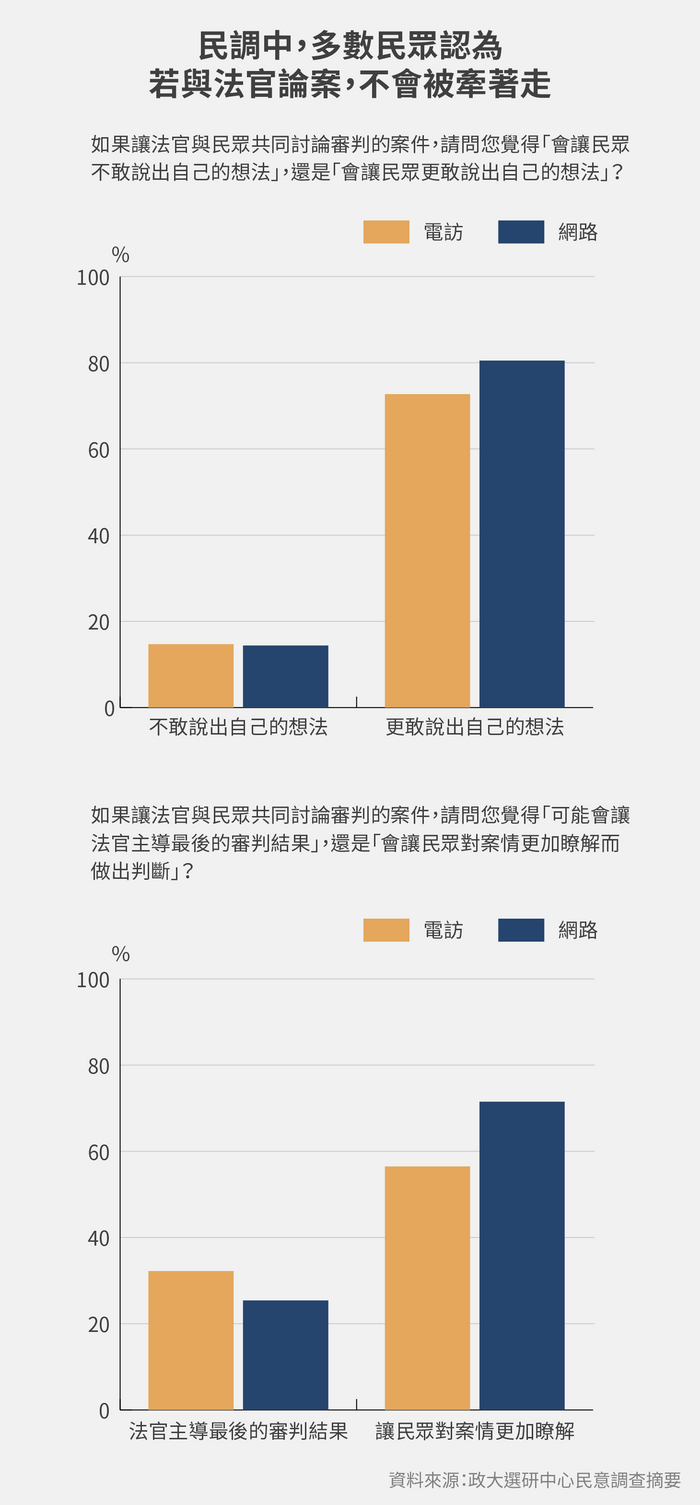

「菁英影響素人」是國民法官制度目前常收到的批評和懷疑,也並不是只有支持陪審團制度的人才這樣講;新竹地院模擬法庭結束後,辯方也在研討會上提出「職業法官開口講完刑度後,國民法官的量刑也跟著變重」的觀察。

然而,這是真的嗎?

新竹地院模擬法庭審判長黃美文受訪時坦言,與國民法官一起審判時,審判長要如何「收放」,確實是最困難的部分:「我會感覺我不講,好像沒有盡到職責;我講了,好像影響別人。」但她也無奈地說,評議時本來就是一人一票,票票等值,職業法官為什麼不能講出自己的想法?就算講了,國民法官立刻就跟風,「那是國民法官的課題,還是職業法官的課題?」

所謂「評議」,就是國民法官和職業法官共同討論並決定案件結果的過程,包括有罪與否、罪名與量刑。認定有罪需要達到總票數的三分之二(6票)以上,量刑則是二分之一(5票)以上,但若要判決死刑,則要達到三分之二(6票)以上,而且不管是認定有罪、量刑或判死刑,都必須同時包含國民法官和職業法官的贊成票。

必須提醒的是,依照《國民參審法》草案規定,評議過程並不公開;目前因為只是「模擬法庭」,法院為了讓各界觀摩、指教,才把不公開的程序如評議、選任都公開,透過大螢幕轉播給旁聽席觀看。

國民法官與職業法官圍繞著一張桌子而坐,審判長黃美文讓所有國民法官先講刑度,再讓受命和陪席法官講,最後才是自己講。在量刑這件事情上,好幾位國民法官都從「不得易科罰金」的有期徒刑最低刑度──6個月──開始下手,有人頂多意思意思加一點,說8個月到1年。也有人說「很掙扎」,選擇先保留想法。

有趣的是,國民法官發表意見時,都只講出他們認為的刑度而已,也就是一個數字,卻不會解釋這個數字如何形成。輪到3位職業法官時,他們都先講自己思考的脈絡,再講最後決定的數字,所謂思考脈絡包括為何先排除易科罰金的可能?而排除之後,刑度至少要從6個月開始,接著考慮被害人的傷勢,以及所有對被告有利、不利的部分,像是犯後態度、有沒有賠償被害人等等。

可以看出對職業法官而言,「量刑」是一套練熟的技術;然而大多數人這輩子卻沒有替別人量刑過,若你問問你自己,一個人在高速公路上肇事後打人,要判多少?腦袋裡可能也是一片空白。雖然法律上會給出一個刑度的區間,以這起案件為例,假如你不想讓被告可以易科罰金,有期徒刑就從6個月開始,而被告又因為是傷害罪累犯,依法加重後最高可判4年6月。然而,對著眼前「6個月~4年6月」這個範圍,你會不會還是有點茫然呢?

在新竹地院模擬法庭上,3位職業法官就「傷害罪累犯」認定的刑度分別是「1年半~2年」、「2年以上」、「2年~3年」,比國民法官所講的刑度重很多。接下來大家就立刻投票,可以看到國民法官們的刑度確實有改重一些,但也不完全「抄襲」職業法官的刑度,最後全體投票出來的結果是1年8月。

相較於國民法官一開始的量刑,最後的刑度的確「變重」了,但從旁觀者的角度,很難評斷這到底是「國民法官內心順服法律菁英」,或是「聽完職業法官的說法後,真心也覺得有道理」,於是稍稍調整了自己的決定?如果是後者,為什麼不可以呢?

清華大學科技法律研究所助理教授連孟琦也認為,職業法官根據經驗來分享自己的心證,進而影響到國民法官,這本來就是正常的,「量刑時要符合平等原則,差不多類型的案件,原則上刑度必須差不多。但國民法官不會知道,因為接觸的量比較少,但職業法官每天看、看了很久,他可能知道類似案件都是2年,你這個個案跑來變成6個月,那就變成賭運氣,不能這樣。」

當然,這種說法也許又令人質疑:都已經加入國民法官了,又一直拿職業法官以前的判決來當基礎,那到底幹嘛要加入國民法官?玩假的啊?

就新竹地院模擬法庭來說,原本真實案件裡「傷害罪累犯」是判2年10月,加入國民法官後是1年8月,顯然還是變輕了一些。台中地院模擬法庭則審理一件「男大學生殺女友家人案」,在現實中,一審判無期徒刑、二審判22年定讞,國民法官模擬法庭卻判20年,得易科罰金刑6月。

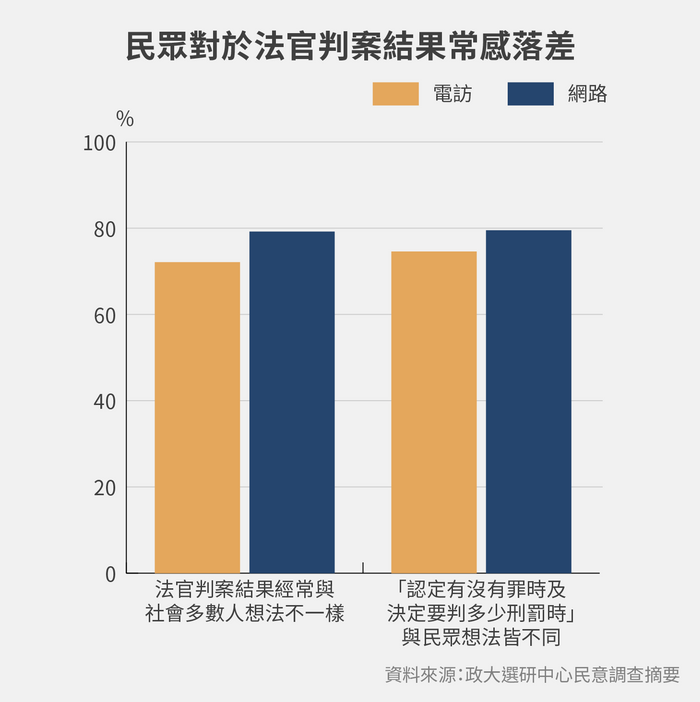

沒錯,儘管民眾平常對法院判決罵聲一片,常常認為「恐龍法官判太輕」,國民法官實際審理時卻常有下手較輕的現象,甚至在罪名認定上採取較輕的認定,相較之下,職業法官反而「心狠手辣」。

士林地院模擬法庭有一位國民法官也說,她來了以後才學習到,法律上的殺人罪、傷害罪不能完全以結果論,有時候一個人沒有要殺對方的意思,對方卻死了,或其實想殺對方卻只造成輕傷,有很多種情況,可是一般人不明白這些,看到法院判決就會直接評論「他明明殺了那麼多人,為什麼他的刑責這麼輕?」

台南地院模擬法庭一位國民法官則說,「在我來之前,常在新聞、媒體報導時,在電視面前罵說恐龍法官為什麼這樣判,因為他真的該死或是什麼的;當我自己體驗,再深入去看,我自己也看不下去,我可能也不知道要思考各面向的證據,還有去斟酌、衡量檢察官、律師的意見,對我來說這是很寶貴的經驗。」

國民法官們在參與模擬法庭後,多少改變了司法的判決,但同時也改變了自己對司法的成見。

比起一直爭論「誰影響誰」,有人認為問題出在別的地方。

「真正的『討論』是說,你提出意見,我可以質疑你的意見,不是為了要打掉你的意見,只是要為了異中求同,去激盪思考的火花,」張永宏說,可惜許多職業法官擔心影響國民法官,自己先退縮了,無法積極引導大家開啟一段互相質疑、拉鋸和說服的過程。

就記者現場觀察新竹和台南地院模擬法庭,職業法官在評議時確實透出一股小心翼翼的氛圍。

台南地院模擬法庭審判長洪榮家甚至一開始先明言,「大家心裡都有一把尺,你們心裡覺得怎麼樣就怎麼樣;為了避免被外界質疑說法官干擾國民法官的想法,由國民法官先講,法官再講,大家再討論之後才會決定。」但這場評議終究也缺乏「討論」,仍然是各自陳述完意見就開始表決。

此外,記者雖然沒有旁聽台北地院模擬法庭,但訪問台北地院模擬法庭其中一位職業法官邱筱涵時發現,儘管他們使用了「便利貼評議法」──所有人把意見寫在便條紙上面,再同時貼出來,這樣就沒有先後順序、誰影響誰的問題──但每個人說明自己的意見和理由後,也沒有互相辯論的過程,下一輪便利貼就直接投票了。

至於強盜殺人罪,國民法官認為「成立:不成立」的情形是一面倒的5:1,職業法官也有2人認為成立,只有審判長認為不成立。但審判長在投票前並未透露自己的心證,也就是說,對唯一認為「不成立」的那位國民法官來講,投票時面對的是「所有人」都跟她意見不同的狀況,但儘管差距這麼懸殊,也儘管包括職業法官在內的「所有人」都說明他們的理由,她聽完還是沒有改變主意。

結束後,這位「堅持己見」的國民法官黃小姐受訪時露出輕鬆的微笑說,儘管與多數人觀點不同,投票時並不會有壓力,「每個人有不同環境、家庭遭遇,(意見)提出來只是給人家參考,多數人可能跟我不一樣,可是我會覺得,我是提出我該有的意見,不會有什麼緊張或什麼。Ok的!」

根據公開的研討會紀錄,士林地院模擬法庭也有一位國民法官直言,「我覺得這幾天下來,我感覺法官的引導都非常公正,因為我知道尤其是雷審判長,他其實是承審這個原始的案件,結果我們現在判出來的結果,也很顯然就跟他的判決是不一樣的,對不對?這樣的話如果還要說雷審判長介入國民法官的心證,這個說法也說不太過去,這個鐵證在眼前,他有介入嗎,對不對?」

這種種局面不禁令人心生困惑:當外界不斷把焦點放在「誰影響誰」,並假設國民法官心中一定有小警總、職業法官一定會干涉國民法官,這是否就能幫助參審制裡所有法官的關係更加平等?還是說,這會讓法官們變得過度「相敬如賓」,只要意見不同就趕快以投票作結,但難道誰都沒有影響誰,就是一場好的評議嗎?

也許,國民參審制度真正的考驗不在於「菁英」或「素人」的身分,而是一群這樣的人如何跨越自己身上的標籤,就事論事地與彼此進行腦力激盪,讓所有意見都經過千錘百鍊後,再凝聚出最後的決定。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。