向法院遞交了提吿中國教育部的材料後,就讀北京清華大學的黃同學做好了最壞打算。她設想過幾種後果:警察上門威脅父母,將她的性傾向、所做的事全部告訴他們;校方威脅她不能畢業;她被官方強制送往精神病院。

接受《報導者》越洋採訪時,她表示最害怕第一種後果。她提前寫好家書,準備在警察上門時交給父母。信中她決定向父母坦白自己是同性戀,以及,她自去年5月以來的所有行動。

這一切的反抗與恐懼,源於為性少數發聲的幾面彩虹旗。

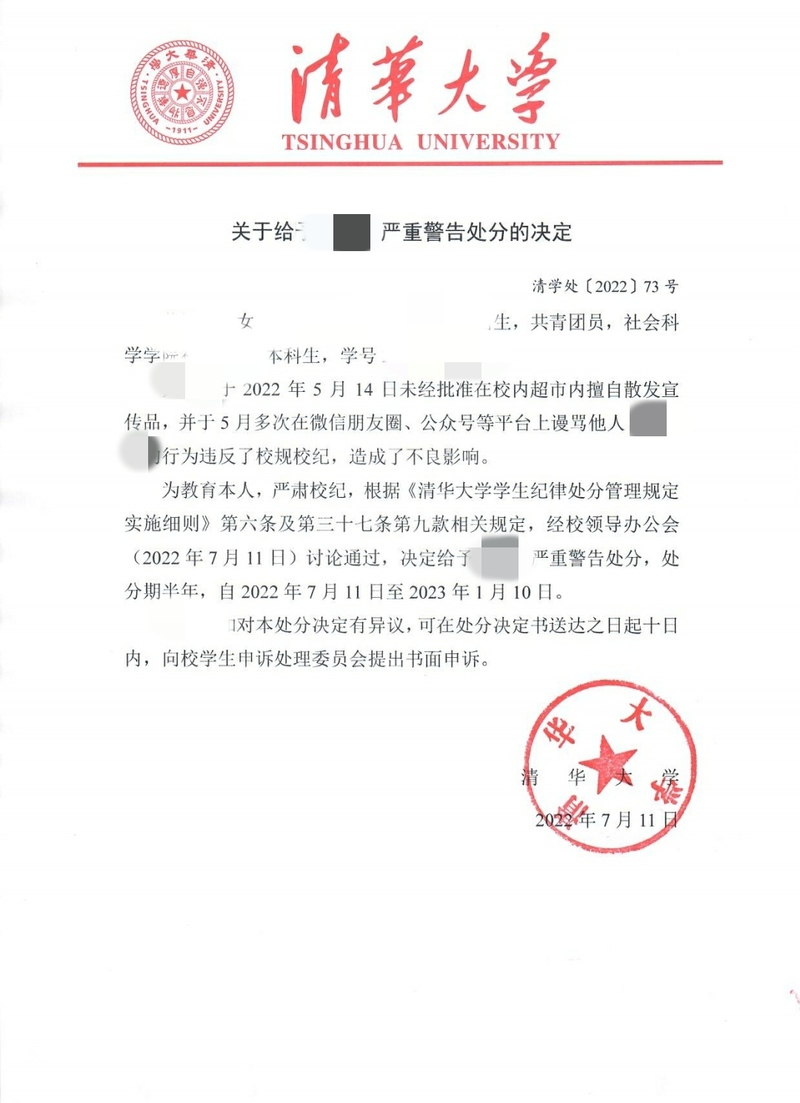

2022年5月14日,黃同學和李同學在北京清華大學超市內的一張小桌上擺放了10面手掌般大小的彩虹旗。她們很快遭到校方約談和處分,並由此展開長達大半年的反抗:從學校到北京市教育委員會,再到中國教育部,經歷重重複雜程序,始終未能推翻學校處分的決定。

2023年2月20日,她們向北京市第一中級人民法院遞交了以行政訴訟提吿中國教育部的文件,截至發稿日,法院仍未回覆是否立案。

中國官方近年不斷打壓LGBTQ權益以及相關社會團體,將其視為「境外勢力」,一度遍地開花的中國大學LGBTQ+社團也逐漸凋零,無論是主流媒體還是影視作品,幾乎再難見性少數群體的身影⋯⋯一片灰暗之中,北京清華這兩名學生為何仍決定持續抗爭?近年中國大學中的同志和性少數社團經歷了哪些打壓,又如何摸索地下化運作的經驗?

擺放那10面彩虹旗,原本只是臨時起意。

2022年,在5月17日「國際不再恐同日」的前夕,黃同學和李同學商量要不要做些什麼。2020年,她們相識於一場酷兒理論讀書會,當時李同學入學不久,黃同學比她高一個年級。

黃同學對李同學最初的印象是,「看起來很乖,但給我感覺很勇敢。」她問李同學為什麼參加讀書會,李同學很自然就說,「因為我就是這個群體的一員。」

李同學從小就感到自己被不同性別氣質的人吸引。12、13歲時,她在讀外國語學校,年輕的英語老師和她討論電影,提到了「LGBT」這幾個字母,她回去一查才明白這是什麼意思,那一瞬間她發覺原來此前自己受到的吸引「都是有名字的」,它可以是一種生活方式。

兩人漸漸成為好友。2022年5月,她們在淘寶上買了幾面彩虹旗,商量找比較安全的方式發出去。她們曾經想過,在微信朋友圈發帖,邀請大家來領取,但微信帳號已經採取實名登記,她們感覺風險太大。

5月14日一起午餐時,她們想起校園超市的留言牆上曾經有人貼過一張反法西斯的海報。因為那邊當時沒有監控攝影機,校方一直找不到貼海報的人,後來不了了之。

當天下午2點,兩人就去超市,在留言牆旁邊的小桌上擺放了10面彩虹旗,並留下一張寫著「請自取,#PRIDE」的紙條。

完成後她們一抬頭,發現校方不知道什麼時候已經安裝了監視鏡頭。黃同學立刻感覺「挺嚇人的」,自責自己沒有提前勘察地形,但轉念一想,「畢竟只有10面彩虹旗,影響力不大,學校也不好處理。」

安全起見,她們沒有在任何平台宣傳這次行動。

兩個多小時後,她們分別收到校方電話。對方口吻嚴厲,說此事會「影響畢業」,關係到她們「還能不能在這個學校待下去」。校方人員要求她們馬上去面談,她們拒絕了,當天晚上,校方人員就分別走進她們宿舍房間,說兩人「散發了違禁宣傳品」。

學校的行為點燃了兩人的鬥志。「我當時每天都是怒火中燒的狀態。我知道我做的是對的,因此不會感到害怕,」李同學說,「這件事情對我而言是一種操演或練習,教導我如何捍衛自己和同伴的尊嚴,絕不讓步。」

7月18日,二人在微信公眾號「菠蘿共和國」公布因彩虹旗事件而受到處分,文章獲得10萬以上的閱讀量,引發輿論關注,隨後被刪除。7月底,她們向北京清華大學學生申訴處理委員會提起申訴,該委員會維持了處分決定。

抗議無果後,她們決定走出校園。去年8月底,她們向北京市教育委員會(後稱市教委)進行申訴,她們強調自己只是放置彩虹旗,並沒有散發,況且彩虹旗並不違法。一個月多月後,北京市教委發出申訴答復意見書,維持了校方的處分決定。

收到市教委答覆之前,她們曾前往市教委大樓表達意見。李同學記得「那建築很宏偉,非常高,像北京所有的政府大樓一樣氣派、漂亮、現代化,內裝像是五星級酒店」。市教委人員接待了她們,但市教委仍然維持原決定。今年2月初,她們直接向中國教育部要求行政覆議市教委的決定,結果被駁回,教育部指出這不屬於行政覆議範圍。

李同學性格中的倔強被激發了。她出生在一個武漢中產家庭,自小衣食無憂,她說自己從不願受委屈,是個暴脾氣,「不願被長輩壓一頭」。2020年年初,武漢封城對她衝擊很大,「我知道我社區周邊很多人都死了,那種『知道自己的鄰居正在死去』的感覺會帶來觸動。這之後,我對體制完全沒有了任何幻想。」

然而這大半年,她還是不斷透過體制內的程序解決問題,她說自己不想被這些程序嚇到。「既然他們在利用這個程序,我也要,為自己和同伴出一口氣。」

根據《清華大學紀律處分管理規定》,「警告」和「嚴重警告」的處分為期半年,之後給予解除。兩個同學對《報導者》表示,目前她們的處分已經解除,但她們仍然覺得要追究下去,要推翻「放彩虹旗是錯的」這個校方決定和公眾印象。

「這裡有名譽的問題,學校通過處分讓很多人覺得我們做了不光彩的事情,」黃同學說,「我們也希望就這件事進行公眾倡導,把大學裡的性少數議題放到檯面上說。」

她們最終決定循行政訴訟提告中國教育部,要求教育部重新作出行政覆議。兩人認為,提告教育部是在合法的途徑內,最能引發關注和討論的方法。

中國直到1990年代末期才開始從法規上正視性少數。1997年,中國《刑法》不再將同性戀視為「流氓罪」,標誌同性性行為去罪化;4年後,中國精神疾病分類和診斷標準將「自我和諧型同性戀」從「性變態」中剔除,標誌著同性戀「去病化」。

雖然很長一段時間,社會歧視依舊無處不在,不同機構仍對同性戀進行「轉化治療」,不過公民社會和大學校園在推動性少數權益方面一度迎來蓬勃景象。在2019年發布的〈中國高校LGBT+社團發展情況調研〉中,受訪參與調研的大學社團有50間,其中最早的成立於2000年10月。

現在人們已經很難想像當時校園的前衛和先鋒。2004年,復旦大學的學生們第一次排練、上演舞台劇《陰道獨白》,這是源於美國的女權主義舞台劇,直白地道出女性性器官和性需求。翌年,復旦大學社會學系副教授孫中欣開設了大學部選修課「同性戀研究」,為中國大學首次開設此類公開選修課,被媒體稱為「中國同性戀者告別隱祕時代的轉折」之一。

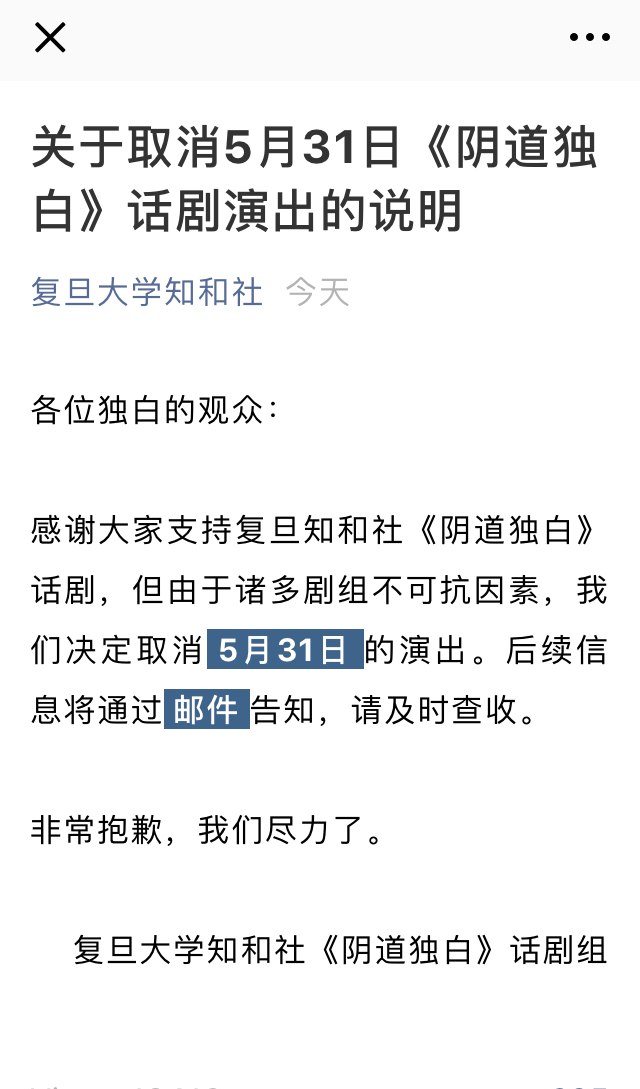

復旦大學知和社現任社員李博然(化名)對《報導者》表示,知和社就在2005年成立,這個社團關注女權主義、性少數權益。在後來的13年,知和社均可以公開演出《陰道獨白》,除在復旦演出外,也在民間劇場、獨立書店、其他大學等場地演出。

在廣州,巨大的彩虹旗也曾經自由飄揚。廣州中山大學也曾在2006年設立彩虹社團,開始每年在校園中飄揚網球場大的彩虹旗,稱為「揚旗活動」。雖然社團資格在2007年被學校註銷,學生們仍年年舉辦揚旗活動。

廣州中山大學中文系畢業生葉文欣(化名)告訴《報導者》,那幾年他們用不同方式與校方周旋,仍獲得一定行動空間。

2012年,廣州一家NGO開始和多家大學合辦多元性別課程,當時剛從台灣去中山大學任教的宋素鳳開設了「社會文化與多元性/別」的課程。葉文欣加入了這門課程的助教團,助教們後來成立了「中大彩虹小組」,相當於某程度恢復了「彩虹社團」。

「我們會以畢業歌舞會的名義向校方申請學校北門的場地,都能得到批准,到了那一天,就在北門廣場將網球場那麼大的彩虹旗一起舉起來,一起歡呼、跳舞、喊口號,」葉文欣說,廣州關注性少數的團體紛紛到場,支持這場「盛宴」。

葉文欣沒想到,這一切已經是寬鬆時代的尾巴。

2017年,廣州中山大學進行揚旗活動的時候,3名參與者被警察帶走,這個延續了12年之久的活動從此不再舉辦。2018年,從2004年就開始在復旦大學上演的《陰道獨白》被校方停演,知和社發通告稱「非常抱歉,我們盡力了」。

耶魯大學法學院研究員、蔡中曾中國中心高級研究員龍大瑞(Darius Longarino)長期關注中國LGBT團體的生存狀況。他對《報導者》表示,中國官方對LGBT的態度很長一段時間是分裂和矛盾的,「有時支持,有時反對,有時支持更多,有時反對更多。」

緊接著,COVID-19疫情爆發,3年時間裡各大學不斷封控,許多社團成員流失,成了壓倒大學LGBTQ社團的最後一根稻草。

如今,復旦知和社已經改名為「知和社」,被迫與大學切割關係。

約從2018年開始,多家大學LGBTQ+ 社團均在校方壓力下改名,去掉了大學名稱的前綴,例如中大彩虹小組更名為「廣州高校彩虹小組」,清華Purple社團也更名為「五道口Purple」。

2021年是中共建黨100週年,這年7月,中國大學LGBTQ+微信公眾號帳號被集體封號,包括Purple、知和社在內的18個相關公眾號,一夜之間全部被封禁。

微信公眾號被封號之後,知和社很快註冊了新的公眾號,但2021年年底再次被封。今年2月,知和社成員再次註冊帳號時,發現帳號簡介內如果出現「性少數」的字樣,就無法通過審核。他們無奈開玩笑「社團內的LGBTQ+其實是多數」,最終把簡介中的「性少數」改為「性多數」,才通過審核。

今年三八國際婦女節,知和社原本想在一家酒吧舉辦女權主義觀影會,但就在活動開始前不久,校方和警察分別找到他們和酒吧老闆,叫停了活動。

李博然也是一名性少數,他說「在完成性別認同後的這接近10年時間裡,能夠感受到社會上包容的聲音愈來愈多的,我幾乎已經和周圍所有同學出櫃了。但是現在政治壓力不斷收緊的情況,不知道這種趨勢還能不能繼續下去了。」

廣州中山大學彩虹小組也面臨相同的困境。2017年起,他們不再被允許使用校內的場地舉辦活動。2018年,他們在廣州尋找了幾間對LGBT友好的商家,想去分發彩虹旗,最後卻被校方和警察叫停。目前,這個小組以鬆散社群的方式低頻運作,成為了交友傾訴的空間,少了許多目標性與組織性。

北京清華社團Purple一直處於未註冊的狀態。從前,校內其他註冊的社團會幫他們借校內的場地來辦活動;從2021年開始,校方加強了管控,Purple難以再得到其他社團的幫助。現在,他們只能在公園或其他公共場所辦活動。

曾支持多起中國LGBT權益案件的平權組織「同志平等權益促進會」負責人彭燕輝對《報導者》表示,「官方加大對大學LGBT社團的打壓後,LGBT學生的心理健康面臨更大的挑戰,對個體的傷害是很大的。但在政策制定的過程中,這些個體傷害顯然沒有納入官方的考慮範圍。」

「我們現在也很迷茫,不知道將來要以什麼樣的方式繼續存在,」李博然說,他也有關注清華大學彩虹旗事件的進展,「我很欽佩她們敢於和公權力正面對抗的勇敢,但是我不認為(案件)會取得理想的結果,因為對方從頭到尾都是在『欲加之罪何患無辭』。不過,即使她們換不來公正的對待,這件事也已經有了一種殉道式的色彩,我們這些關心性別平權的人都會銘記她們的努力。」

2023年2月20日向北京法院遞交提告資料後,黃同學擔心的後果尚未發生,學校沒有再給她們任何壓力。兩人面對的是一片沉寂,什麼回音都沒有。

根據中國的《行政訴訟法》規定,法院「在接到起訴狀時對符合本法規定的起訴條件的,應當登記立案。對當場不能判定是否符合本法規定的起訴條件的,應當接收起訴狀,出具註明收到日期的書面憑證,並在7日內決定是否立案」。

不過黃同學和李同學什麼都沒有收到。

她們的義務代理律師表示,在實際操作中,法院分配承辦法官後會聯絡律師或當事人,給她們送達受理通知書等文書,這個過程可能持續一、兩個月,但因為這個案件的特殊性,「也可能一直被官方拖下去。」

彭燕輝表示:「如果是在幾年前,這樣的案件明顯是可以立案的,但現在,我沒有把握。在2018年之前,LGBT權益的相關案件至少可以獲得法律程序上的公正,即立案、開庭、辯論;也有社會討論的空間。」他進一步說:「但無論如何,這仍是非常鼓舞人心的事。至少學校之後在處理相關事件時,不會那麼輕易地給學生處分。」

2015年,廣州中山大學學生秋白不滿大學教材汙名化同性戀,將教育部告上法庭。她直到第二次訴訟才得到立案,雖然一審和二審均以敗訴告終,但她的行動得到了許多支持,也吸引了諸多媒體報導,成為一次公開的同志教育。

8年後,當NGO和醞釀中的公民社會都已經消失,媒體環境更加高壓,唯一還可以依靠的,或許只剩下相互信任的同伴。李同學說,她和黃同學之間的友誼「是最政治化的友誼,非常深的銘刻在自己的生命中」。

2022年5月15日凌晨,在她和黃同學擺放彩虹旗的當晚,3名大學輔導員闖入她的宿舍和她交涉。黃同學住在不同的宿舍樓,得知此事,很擔心李同學受委屈。而在此之前不久,她也在宿舍樓下遇到了「蹲守」她的校方工作人員,剛剛和他們交涉完。

黃同學當時是校方更「關注」的學生,此前因為其他社團參與多次被校方約談,承受了極大的精神壓力。2020年疫情期間,她得了憂鬱症。黃同學從2019年香港反送中運動開始關注社會議題,但在武漢疫情吹哨者李文亮去世之前,她說自己「對主流的工作仍抱有幻想」;李文亮去世的當晚,她深受觸動,發現「自己之前的想法很虛偽,我不再想要那樣安穩的利己的生活」。

疫情封控期間,黃同學所在的宿舍樓曾發生火災,為了緊急逃生,她之後買了一把消防斧頭。知道李同學在獨自面對校方的約談,黃同學當即拎起那把斧頭衝到了李同學的宿舍樓下,她上不去,只能在樓下大聲罵人,許多同學前來圍觀。

她說不清楚自己到底要做什麼。事後冷靜下來想想,校方完全可能因此給她安上更重的「罪名」,但在那個當刻,消防斧好像是她唯一能夠保護她和同伴不被校方騷擾的東西。

網友林兆重(化名)從學校處分通知開始,便主動請纓幫助這兩個同學處理申訴的文書和流程。他大學學的是法律,現在在一家商業公司做法務。他說,「當時在公眾號上看到這件事,心裡覺得這個處分的理由太荒誕了,特別憤怒。她們僅僅是把幾面彩虹旗放在那裡讓人去取而已,真的太荒誕了。」

為了反抗荒誕,兩個同學還在努力。如今,回憶起過往多年性少數團體的發展和行動,再對比今天的處境,李同學感嘆:「我面對的是一片廢墟,環境非常嚴酷。」

※本報導為《報導者》與自由亞洲電台(RFA)中文部共同製作。為尊重受訪者意願,文中葉文欣、李博然、吳飛夢、林兆重均為化名。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。