精選書摘

台灣與世界許多地方,正走進低生育率的時代。過去生育經常被看做女性的責任,不生孩子或生不出孩子的女性,經常面對社會的譴責;儘管是將生育視作女性個人選擇的想法,也可能淪為視不生育為異常的人的武器。

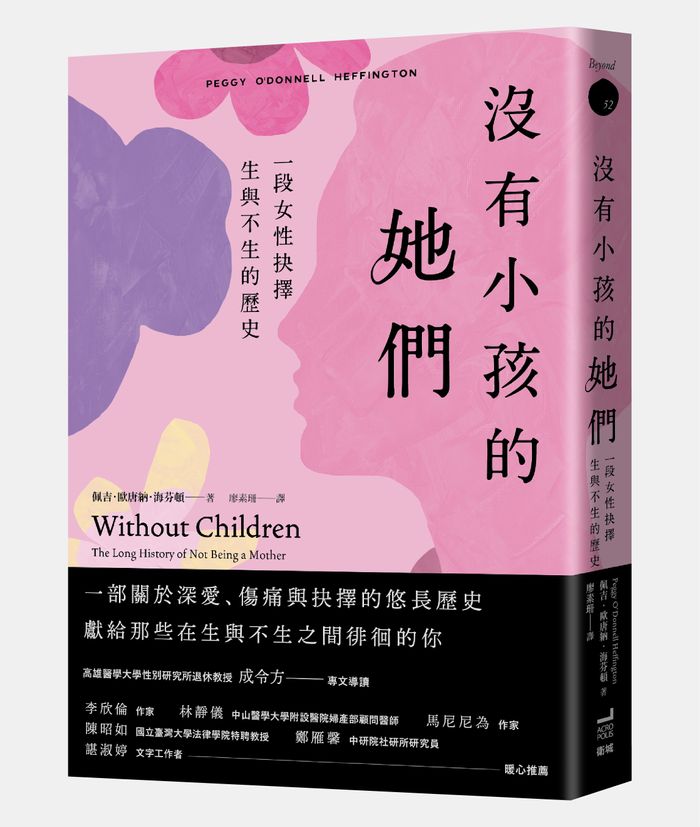

時至今日,我們必須正視,影響女性生或不生孩子的因素,既有個人抉擇,也是個人與時代、與環境互動的結果。女性主義史學家佩吉.歐唐納.海芬頓(Peggy O'Donnell Heffington)在《沒有小孩的她們:一段女性抉擇生與不生的歷史》一書中,回顧這個抉擇被忽略的歷史,引領讀者認識不同時代,女性生與不生的種種緣由,看見她們所處社會的限制,也見證她們如何超越限制、尋求自由。

即便在生育路上,每一位女性是在為自己做出決定,即便這些選擇千差萬別,但《沒有小孩的她們》講述的歷史,都能告訴我們:我們並不孤單。

本文為《沒有小孩的她們》序言部分書摘,經衛城出版授權刊登,文章標題與文內小標經《報導者》編輯所改寫。

許多言論提到美國女性正在減少生育、家庭變得愈來愈小、無子女的趨勢抬頭,人們都問著相同的問題:

為什麼?為什麼現在的年輕女性要搞砸我們哺乳類動物身體的一項真正基本功能?為什麼她們忽略生物需求,不願盡到延續物種的責任,並拒絕讓她們父母感受到當祖父母的喜悅?為什麼她們會錯失機會,或者說選擇錯失機會?這件事可是帶給許多人生命意義的。到底為什麼美國年輕女性不生小孩?

想當然解釋的理論很多。通常社會上對於現代沒有孩子的女性最苛刻的解釋,是簡單總結她不想為此煩惱。這種說法指出是她(我們)太自私、太貪心、太短視,以及太執著於她的(我們的)工作。這種解釋也認為,當女人走出私領域進入工作場所,走入工廠、辦公室、醫院和會議室時,會開始將職業野心和事業成功放在母職之前。換句話說,女人選擇不生育,是因為她們想要其他東西:拿鐵咖啡、學歷、職業、假期,當然還有酪梨吐司,更勝於小孩。

比較仁慈的解釋則較不會集中在女性主義或我們喝咖啡的習慣,而是聚焦於美國年輕人面對冷酷與艱困的經濟現實。這裡我並沒有誇大很明顯的事實,將你的小孩送去日間托育一個月,可是能買很多酪梨吐司的。2021年,一份《紐約時報》(The New York Times)的調查結果總結,生育決定跟許多千禧世代得面對的工作、金錢和絕望掙扎息息相關,同時他們還得在被快速侵蝕的中產階級裡搶到一個脆弱的立足點。

對於從大學畢業後就一頭栽入經濟大衰退的人來說(比如我),或早期在不穩定的小公司工作,試圖熬過去的人而言,我們希望在決定生下一個全新的人之前,獲得經濟和專業上的穩定,這不只是個人偏好。許多年輕女性認為工作優先於生育,無疑是一種生存的必要手段。我們也得到老掉牙的建議,要我們只生一個小孩就好,因為即使現在的經濟情況或後援看似不可能,但是「總會有辦法的」。這句一度很激勵人心的智慧話語,現在聽起來卻很空洞,因為這個世代的人親眼見證沒辦法船到橋頭自然直的現實慘況。當2008年9月15日早晨雷曼兄弟宣布破產,並將全球經濟拖入一整年的死亡螺旋,千禧世代正值12到27歲。2020年春天,COVID-19的疫情,迫使美國人進入從大蕭條以來就沒見過的失業名單,那時千禧世代的人24到39歲。

COVID-19橫掃全國,封城逼迫人們困守家中,對非處方及處方籤避孕藥的需求在美國和全球遽增,馬上超越國家和國際間的供應量。在古特馬赫研究所(Guttmacher Institute)的調查中,10位美國女性中有4名表示疫情使她們改變何時或是否要生育的計畫,或減少她們原先預計生下的孩子數目。在疫情第一年,墮胎診所的電話響個不停,一部分原因是有些州裁決墮胎是封城下的「非必要」服務,導致鄰州的診所爆滿。一部分原因也是女性一再向人工流產診所表示,眼前持續存在的危機,意味著「現在生育對她們來說不是最好的」。

雖然疫情危機是全球性的,造成的影響卻分布不均,端看不同人的經濟穩定性和地位可否承受打擊。在疫情年間,黑人和低收入女性的生育率降低,他們是被隨病毒而來的經濟衰退打擊得最厲害的人。同時,一小群富裕而顯赫的美國女性(那些發覺在家遠距工作,反而省下餐廳帳單和假期花費的女性),將疫情視為懷孕的理想時機,生育率比原先數值還高。疫情時期,雖然美國整體出生率下降,但中產階級白人和中上階級的生育率卻上升了。西北大學經濟學教授漢納斯.施萬特(Hannes Schwandt)觀察道:「這可能是歷史上第一次在經濟衰退時,某些群體的生育率反倒上升。」

我在西點軍校看見的女性會熱心於生育,某種意義上來說是文化使然。這種現象發生在一個期待與獎勵生小孩的文化裡,但它不單單只是文化因素,它也有結構因素。軍旅生涯無庸置疑風險極大,可是它也提供穩定性,包含良好的薪資、住房津貼、免費健保、日間托兒輔助,以及緊密的社區網絡(儘管地理上軍人常調駐他方)。社區網絡經常是由女性經營,讓新來者能獲得滿滿物質和感情支持。撇開軍人職位要求他們成員做出的犧牲,美國軍方在提供人們擁有大家庭的條件上,表現十分優異。某種程度來說,西點軍校的淑女咖啡聚會讓人恍若回到早期中產階級白人時代。當時的時間、金錢與社區支持,在在讓人有理由相信現在和未來的穩定性。在美國女性列舉出不生小孩的理由中,有許多理由無法套用在那間房間裡的女人身上。那是因為決策(政策、法律和結構)是由那個房間以外的人做出的。

大部分對女性不生小孩的解釋集中在個人決定上:她想生小孩但不認為自己養得起;她長期以來太挑剔而沒找到伴侶,結果搞到太遲。或者她不想長大,不想把生活過好,像父母一樣相信生小孩後能一切順利、勇度難關;她選擇職業、買房、存退休金,而放棄生小孩。又或者她就是不願撇開眼前(隨你挑選的政治的、環保的、經濟的)危機,選擇希望。我們跟自己說,這些女人不做母親因為她們選擇不成為母親。我們也跟自己說,如果她們想要小孩,早就會做別的選擇。

如果我們真的這樣想,那我們就能被原諒。在美國,選擇是自由的同義詞,在〈羅訴韋德案〉(Roe v. Wade)的協同意見書裡,保守派最高法院大法官波特.斯圖爾特(Potter Stewart)寫道:「個人在婚姻和家庭生活有選擇的自由。」並判斷選擇墮胎也是第14條憲法修正案保護的自由之一。從那之後,「選擇」一詞便是進步女性運動的口號,也成為墮胎的同義詞,很精準為一個對個人自由情有獨鍾的社會定調。

事實上,用「選擇」角度來界定女性主義的訴求,與美國夢中根深蒂固的個人主義理想相當契合。各種人生、自由和快樂的道路就鋪在每一位美國人眼前,他們只需要綁好鞋帶,踏上最喜歡的路就好。因此在今日,這種顯而易見的選擇自由,讓任何個體對母職或非母職的決定都像特意為之。

在我們歷史上,將非母職(non-motherhood)界定為刻意的選擇,對那些視不生育為異常的人來說也是個有用的武器。那些女性能變成母親,但卻沒有,所以她們應該受到我們蔑視。當然,不孕使情況變得更為複雜,不孕通常牽涉到渴望成為母親卻沒辦法生的女性。她們想必將母職視為一種理想的社會規範。

20世紀最後幾十年,人工生殖技術如試管嬰兒的發明,讓區別「不孕」與「不想生」的行動變得不再必要。儘管在過去與現在,生育治療都超越大部分人允許的經濟範圍,試管嬰兒的成功率變化也很大,但它的存在本身以及環繞它建立起價值數十億美金的全球產業,讓人覺得不孕症彷彿已經被治癒。我們的社會相信女人能隨心所欲地選擇避免、結束或開啟懷孕階段,即便這些選擇在道德上並不完全被容忍。而任何沒生育的女性一定是自己選擇了這種人生。

密西西比生育自由基金會(Mississippi Reproductive Freedom Fund)的執行總監蘿莉.貝特倫.羅伯茲(Laurie Bertram Roberts)日前解釋道:

「生育正義」是「生小孩、不生小孩,或有能力在合乎基本需求的穩定安全環境下,養育家庭的人權」。重點並不在墮胎,不在生不生小孩的選擇,而是做出選擇的條件,以及任何被生下孩子得到的養育條件。

正確的問題可能不是「為什麼美國女人不生小孩?」而是「女性必須做出其他哪些決定,這些決定如何影響她們的生育選擇?女性是在什麼條件下做出這些決定?」或者更簡單的問題也許是:她們怎麼可能生?

對許多年輕女性而言,即便是那些沒經歷過強制絕育暴力的女性,她們必須做生育選擇的條件如此有限,以至於她們根本不覺得有選擇。

數字會說話。過去40年來,美國疾病管制與預防中心(Centers for Disease Control and Prevention)的研究持續發現,很少有女性願意將自己的身分標記為「自願無子女」(voluntarily childless)。2017年,這樣的女性占6%,稍高於1982年的4.9%。另一名研究者發現,5%左右的女性認同自己為「非自願無子女」(involuntarily childless),這通常意味著她們想要小孩,但被不孕所困。

對其餘我們,也就是沒有生育的大多數人而言,我們沒有成為母親是經過一系列有時無關、但其實又和生育息息相關的決定,緩慢而間接地造成。像是回學校取得研究所學歷和改變職業;35歲時離開一段沒有愛情的婚姻;在無法提供家庭支持網絡的地方找到工作;堅持尋找一位比起你還能讓自己快樂的伴侶;認真考慮下一代人們有生之年會出現的氣候災難、火災、洪水和暴風。

在一些案例中,無論是無帶薪育嬰假的工作、日間托育的高昂花費、我們驚人的學貸還款額、或在21世紀的美國擁有房子,以及希望退休需做的仔細計算,都由不得我們決定。我們之中有人嘗試透過生育藥物、人工授精或試管嬰兒來懷孕,但在整個流程變得太貴,或在我們的體力無法負荷時決定喊停,因而活在選擇不生和無法生之間的灰色地帶。我們是某位學者說的「永遠的拖延者」(perpetual postponers),如果我們的生活走向另一個方向、我們身處社會有所不同,那我們這些女性就有可能成為母親。但當生理時鐘在午夜敲響、狂歡不眠之夜的吸引力褪去,或當懷孕變得稍微有意義時,我們年邁的雙親已經開始需要被照顧。

要解釋個體和群體不生育很複雜。那不只源於經濟,或者自私、享樂式的歡愉,以及不孕症的悲傷。對我們某些人來說,答案是全部,而且還有更多更多。現今社會缺乏支持,讓親職成為個人沉重孤獨的課題。經濟壓力迫使我們將職業和收入優先置於任何事之上。我們恐懼在人類已極力破壞、不斷呻吟的地球上養育小孩,害怕會創造另一個人來助長毀滅。我們有些人想要的人生沒有空間容納小孩,那種人生要求我們以其他方式花費剩餘的時間、精力和愛。

我從封城早期,也就是COVID-19疫情期間開始寫這本書。當時學校和日間托育關閉,大家庭支持系統斷絕,人們無法接觸到朋友。父母和調皮搗蛋的學步孩童、無聊的小學生,還有悶悶不樂的青少年在相同的四面牆壁中共處與工作。某種程度上來說,父母和非父母的鴻溝變得比以前更大。尤其,母親承擔封城之下絕大多數孩童的照顧和虛擬學校的教育責任,她們和沒生育的女性經驗差異延展如此之遠,讓兩者在先前擁有的最後一項共通點瀕臨斷裂。對許多母親而言,沒有小孩的朋友訴說有關在家裡無聊地烘焙、做瑜珈和在Netflix追劇的經歷,不但讓人無法瞭解,還引人憤怒。而對沒有生育的女性來說,封城早期幾個月感覺起來像是自我確認。一名女性在Twitter上寫道:「我選擇不生小孩是有原因的,儘管疫情期間被關在家好幾週不是明確的原因,但也相去不遠了。」

美國的母職危機當然不是病毒的產物。COVID-19只是暴露有孩子與沒孩子的兩種女性早就知道的事:儘管我們都被期待成為母親,但一旦我們做了,卻得不到多少支持。小兒科診所只在星期一至星期五早上9點到傍晚5點間看診,美國的學校在下午2、3點放學,即便在21世紀最人道的工作日,放學時間都比下班時間早好幾個小時。在美國某些地區,日間托育或學齡前教育的花費幾乎是一份全職職業的薪水,而孩子不僅每天都要餵,一天還得餵好幾次。總是有人得折洗好的衣服、準備每個人的午餐便當、預定課後活動和夏令營、幫忙寫家庭作業、準時赴醫生的約,還有花費寶貴的帶薪休假時間,留在家裡照顧生病的小孩。在我們的社會中,養育子女需要傾注時間、金錢和精力到從未發揮作用的系統漏洞中,而那些系統往往在一開始就沒有被建立。

當然沒生小孩不是什麼新鮮事,但在其他地域或時代,撫育孩子的雙手與心不必然,或說專屬於生下他們的那個人。在其他時空,養育下一代必須承擔的風險、負擔的責任和得到的報酬,往往是由社群共享。這個社群包括沒有生育的女性以及小孩的生母。今日,在缺乏社區、社會、機構或任何支持的情況下,生育小孩被簡化成個人是否有意願承擔責任和風險的行動。親職使我們疲於奔命,但我們又被要求要獨立作業,或者更粗淺一點說,我們只能仰賴自己的銀行戶頭和少少的東西。默許和認可這件事的回報是一肩扛起獨自照顧孩子的責任,而不這麼做的懲罰,則是在孩子人生中幾乎不受到認可。

然而歷史告訴我們,事情並不需要如此。從11世紀的修女到19世紀支持女性選舉權的人士,從20世紀的環保人士到黑人和原住民女性主義者,長久以來不同女性的存在一直跟我們說著,支持母親和恢復沒生育女性的社會價值是一體兩面。也許是到了我們該傾聽的時候。

在本書接下來的篇章中,你會遇到一些你從未聽說過的未生育女性,或者你聽過她們的名字,但理由不是她們沒生小孩。你會遇到一些男人,他們的決策、職業和人生影響了沒有生育的女人,也會遇到各種母親──生母、教母、繼母、養母、暫時與兼職的母親。沒有孩子的女性全貌是我們所有人的寫照,我們並不像人們想像的那般不同。

就我所知,在沒有小孩的女性中,很少人完全符合社會希望把我們劃入的類別,無論是自願或非自願不生、樂於不生孩子或對不孕感到沮喪。我們的生育狀況總伴隨大大小小的悲傷,像是看著我們的父母哀悼他們不會有的孫子女;後悔過去可能影響我們走到這一步的選擇,也等待未來再次面對遺憾;為了一次不成功的受孕或墮胎經驗哭泣,彷彿生育是作為生活的唯一支柱;意識到我們能把生育治療的失敗轉化為過自己人生的快樂,但發覺在那之中依然存有悲傷。當我們錯過或不想要這麼多人認為賦予他們人生意義的事物時,依然會感到難過。我們之中有許多人都在哀悼如雪兒.史翠德(Cheryl Strayed)所說的「沒有載運我們的幽靈船」。那是我們沒有選擇的人生的安靜版本,如同暗影般與我們平行滑動,在濃濃迷霧中幾乎看不見。對於我認識的每一個人來說──甚至是沒有生育而擁有美滿人生,不會改變人生選項的人──生育的決定(如果它可以被稱為決定)總是牽涉到到某種程度的痛苦,在看起來不怎麼像人們期盼的人生中,總是有快樂也有悲傷。

確實,將無子女率升高視為女性主義的勝利很誘人,這反映人們打破或至少撼動了長久以來控制美國家庭,作為一種常規化生活方式的異性戀框架,一個世代的女性集體表達她們有選擇也能選擇想要的人生。但我對於把這件事稱為勝利感到很猶豫,因為在這些選擇中,有許多是出於經濟痛苦、缺乏支持和對未來的恐懼。美國父母在COVID-19封城期間的掙扎,或他們在狀態最好時依然煎熬的原因,和女性表達她們完全沒有生育計畫的理由並沒有那般不同。儘管這種想法令人沮喪,我希望它也能讓大家團結。

長久以來,社運人士兼作家珍妮.布朗(Jenny Brown)主張,我們應該以減緩工作或罷工的概念,來理解美國生育率下降的現象,意即原先投入生育小孩的勞動中的人們,愈來愈不願在惡劣的環境中完成任務。從總體社會趨勢來看,布朗的這種說法可能是最好的解釋。但「罷工」這個詞也隱含能動性與意圖,而且是比起許多女性在做出跟生育相關決定時,所能感受到更多的能動性和意圖。人類學家米歇爾─羅爾夫.特魯洛(Michel-Rolph Trouillot)觀察到,將罷工定義為工人從工作場所缺席是不足夠的。一群員工在同一天不去上班,可能是因為發生暴風雪、腸胃炎病毒在辦公室肆虐或純屬巧合。他們需要的是理由,集體的理由,而且必須做出缺席的集體決定。特魯洛寫道:「以最簡單的方式來講,只有勞工意識到他們在罷工時,才算是罷工。」

我不相信美國的女性知道我們正在罷工。我們不生小孩的理由似乎比較分散且個人化,而非集體相關聯。許多理由似乎打從一開始就和小孩無關,無論是缺乏金錢、社會支援、伴侶或彈性上班時間、恐懼火災和洪水、生殖失敗,或者想要不同人生。這些原因屢見不鮮,但當它們被呈現在我們眼前時,卻被剝奪了歷史。有人說女性主義讓我們優先考慮職業生涯,危言聳聽的人士讓我們對氣候疑神疑鬼,或我們等待太久以至於不孕。不知道為什麼,出生在1980、1990和2000年代讓我們變得自私。當我們缺少串連這些原因的歷史,不生小孩的女性提出的理由便不像罷工,反倒像個人選擇退出的決定。少了歷史,種種理由就不像共有的經驗,反而像個人失敗,彷彿我們無法克服當代不管是真實或想像的壓力。我一位聰慧的朋友就曾提到,如果這是一場罷工,我們甚至不團結。這本書就是希望提供我們跟彼此以及跟歷史的團結。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。