精選書摘

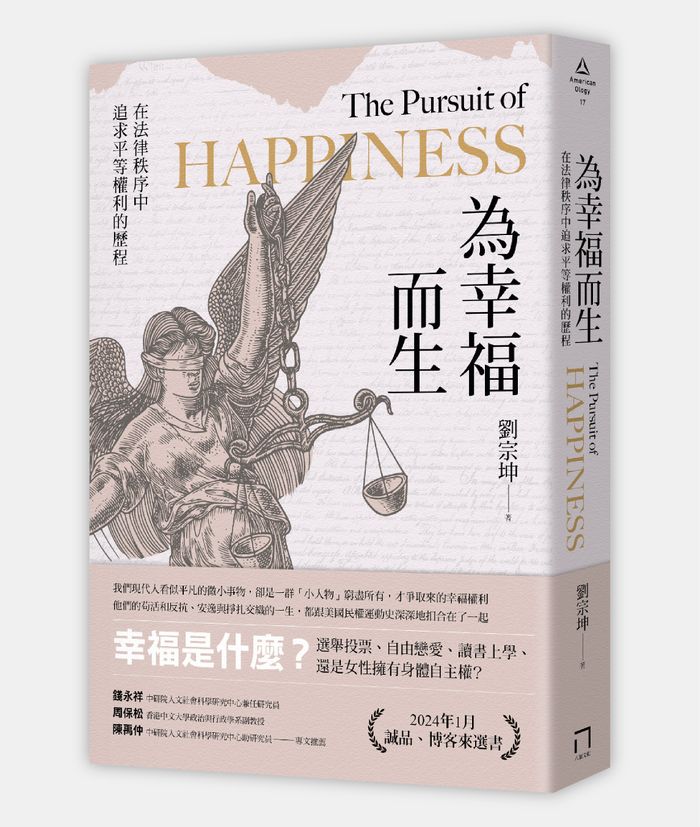

本文為《為幸福而生:在法律秩序中追求平等權利的歷程》第12章〈紛爭與共識〉書摘下篇,經八旗文化授權刊登,文章標題經《報導者》編輯所改寫。上篇為:〈美國「平權招生」違憲爭議的前世今生(上):種族意識錄取標準大限已至?〉

為了避免理解偏差,判決書專門指出:

「絕不應把本判決解讀為禁止大學考慮申請人講的種族如何影響他/她的人生,歧視也好,勵志也罷,甚或其他,都屬於人生經歷⋯⋯以克服種族歧視為例,一個學生要從中受益,必須緊扣那個學生本人的勇氣和決心。」(粗體字為判決書原文所有。)

由此可見,這個判決並沒有禁止大學在錄取中考慮種族因素對學生的影響,而是反對把種族身分跟學生的個人努力分開。換言之,這個判決要求大學必須透過每個學生的個人經歷看種族身分,要因個體而異,而不是簡單粗暴地按種族身分決定是否錄取。一些媒體把這個判決解讀為「終結了平權措施」,顯然有流於簡單化之嫌。

像歷史上最高法院做出的各項重大判決一樣,哈佛案的判決不是一個突然發生的孤立事件,而是長期社會紛爭醞釀形成的一個時代結點。圍繞基於種族的平權措施是否公平,幾十年來一直爭論不斷。廢除種族隔離之初,少數族裔仍然生活在歷史投射的巨大陰影中,基於種族的偏見和歧視並不隨著法律的改變而煙消雲散,作為一種實現學生種族群體多元化的補償政策,平權措施發揮了不可替代的作用。

平權措施的精神內核是追求社會公平,避免讓歷史遺留的問題成為弱勢群體改變命運不可逾越的障礙。傳統弱勢群體在上學就業等方面處於社經窪地,如果不拉他們一把,他們作為一個群體難以在同一道起跑線上跟強勢群體競爭。長此以往,社會就形成事實上的永久賤民階層。要避免大量國民一生出生就注定淪為賤民的黯淡未來,政府、大學和公司主動採取平權措施,向上拉弱勢群體一把。美國最高法院在解釋如何矯正不平等時,也一度採取這種原則,有「向上拉平」(leveling up)的說法。之所以要「向上拉平」,是因為弱勢群體社經地位低,屈居強勢群體之下。

但問題在於,弱勢群體並不是一個固定不變的人群,而是可以隨時代變化。舊時代的弱勢可能已經變成新時代的強勢,至少不像舊時代那麼弱了。在1960年代,美國南方的種族隔離政策雖然在法律上被廢除,但在現實中根深柢固。直到1962年,密西西比大學錄取黑人學生,仍然引發當地民眾暴亂,造成人員傷亡,聯邦政府派軍隊才得以平息。直到1963年,阿拉巴馬州長喬治.華萊士(George Corley Wallace Jr.)仍然親自出馬阻止黑人學生進入阿拉巴馬大學,跟聯邦執法人員對峙。那個年代,黑人在招生和招工中受到歧視可想而知,毫無疑問是美國社會的最弱勢群體。當時採取的平權措施主要目標自然是在招生和招工中往上拉這個群體一把。半個世紀後,如果用收入和教育水準衡量,黑人仍然是美國社會的弱勢群體,但整體社經地位已今非昔比。與此同時,隨著美國社會貧富差距拉大,大量教育水準低的白人家庭被「向下拉平」,墜入社經窪地。他們不是傳統弱勢群體,不在現有平權措施補償的範圍之內,成為一個被社會遺忘和遺棄的群體。在這種狀況下,讓平權措施與時俱進的呼聲日益高漲。

早在2013年,公共政策學者理查.卡倫伯格(Richard Kahlenberg)就警告,美國大學校長們無視正在到來的一場大學招生變局。卡倫伯格以宣導廢除基於種族身分的平權措施著稱於美國教育界。但他並不是一位保守主義者,而是一位進步主義者。他主張廢除基於種族身分的平權措施,但宣導用基於社經地位的平權措施取而代之。簡言之,他宣導在大學招生中照顧窮人家的孩子,尤其是父母沒有機會念大學的孩子,不分種族。他認為,這樣做更公平,也更符合憲法。最高法院宣判哈佛案後,卡倫伯格發表書面聲明,說這是「所有種族的低收入學生和勞工家庭學生的勝利」。

哈佛案的判決是美國社會變遷和各界反思平權措施的產物,最高法院大法官中的保守派變成絕對多數,只是為此提供了一個司法契機。很多第一代中國移民家長希望,這個判決將會讓名校按考試成績錄取他們的孩子。這種希望可能會落空。從判決書和法庭辯論中大法官們提出的問題看,最高法院仍然肯定大學追求學生群體的多元化目標,只是否定了透過「種族意識的錄取政策」達到多元化目標的做法。

《紐約時報》(The New York Times)採訪了一些大學負責錄取的人員,他們表示將按照最高法院的判決對錄取政策做出調整。「一些校方預測,對考試成績和班級排名等標準化指標的重視將會減少,而更多強調透過推薦信和申請文書來體現的個人素質。」這個判決將會讓「學校愈發傾向於錄取來自低收入家庭的學生,或是初代申請者,也就是家庭中的第一個大學生」。由此可見,這個判決不是那些擅長標準化考試的華人中產家庭學生的福音。在近期的訪談中,布魯姆也表示,樂見大學錄取更多的貧困家庭學生。亞裔學生是他訴訟的理想原告,但他的最終訴求顯然不是替他們向名校討回「公道」。

可以預見,大學錄取將會向貧窮家庭、農村家庭和父母沒上過大學的家庭傾斜。每個種族都有窮人富人,但孩子決定不了自己出生在什麼家庭,決定不了自己的父母是誰,更決定不了家裡有沒有錢,能不能住在好學區。在現實世界,大學錄取時把種族作為一個因素考慮,最受益的是少數族裔中富人和中上家庭的孩子。不管什麼族裔,窮人家孩子在差學區得80分,要付出比富人和中上家庭子弟在富學區得90分更多的努力,也需要更高的天分。就此而言,大學錄取時考慮學生家庭的社經因素,比直接把膚色作為錄取因素更公平一些。

幾年前,有百年歷史的「國家經濟研究所」曾發布一份長達71頁的研究報告,指出哈佛大學每年錄取的白人新生中有4成3不是靠成績,而是靠家裡的大額捐款、父母是哈佛校友、花大錢培養的體育特長等。跟這個數目字相比,哈佛因為種族多元化考慮而錄取的非裔和拉丁裔學生數量微不足道。至少就哈佛大學的情況看,對亞裔學生數量限制最大的不是因平權措施而被錄取的非裔或拉丁裔,而是大量靠金錢和裙帶關係被錄取的白人學生。同一份研究報告指出,如果哈佛取消這一部分優惠生,錄取新生中比例下降最大的將是白人學生,而其他族裔的學生占比將會上升,至少是保持不變。這是哈佛大學錄取中最不公平的地方。不過,法律往往對這類不公平保持沉默。

布魯姆不想沉默。最高法院判決的當天,他在記者招待會上把矛頭指向哈佛等名校基於金錢和裙帶關係的錄取政策,指出那是導致學生群體缺少多元化的罪魁禍首。他批評校方找各種理由為這類不公平的政策辯護,並聲色嚴厲地呼籲:「早該取消那些優惠了!」布魯姆期待,最高法院的判決將迫使那些實行這類政策的大學改弦更張。卡倫伯格在書面聲明中也向校方發出同樣的呼籲:取消照顧金主和校友的不公平做法,把更多錄取機會留給低收入家庭的優秀學生。他意味深長地寫道:「倘能如此,一個保守派最高法院的判決反而迫使哈佛採取一系列早就該實行的自由派政策,真是弔詭。」

實施平權措施的初衷是追求平等和公平。這起案子自始至終表現出比種族平權更廣泛的社會、政治和經濟訴求。儘管訴訟的直接源頭是哈佛大學在錄取中照顧非裔考生,但原告提交的證據顯示,哈佛在錄取中最大的不公平還不是在種族身分方面,而是大量優惠富二代和本校學二代。這類優惠生只占哈佛考生總數的5%,卻占到被錄取新生的3成以上。如果考生父母是哈佛的金主,被錄取的機會比普通考生高出7倍;如果父母是哈佛校友,被錄取的機會是普通考生的6倍。而且,透過這類優惠政策錄取的新生中,70%是白人,占所有白人新生的4成3。顯然,這一政策不僅大幅降低了少數族裔考生的錄取機會,也大幅降低了白人普通家庭和貧困家庭子女的錄取機會。

最高法院庭辯時,原告律師在開場白中就把矛頭對準哈佛的優惠生政策,說最高法院在20年前就要求大學採取種族中立的公平錄取方案,但哈佛對此置若罔聞,直到2014年被起訴後,才開始做出一些照顧貧窮家庭考生的姿態,但具體措施不痛不癢,象徵意義大於實際效果:「82%的哈佛學生是富家子女,富學生跟窮學生的比例是23:1。根本談不上多元化。」哈佛的律師辯解說,接受捐獻符合學校的正當利益。被認為是保守派的高薩奇(Neil Gorsuch)大法官當庭反問:難道哈佛花捐款建一棟美術館的利益,高於憲法對所有人平等保護的利益?哈佛大學的律師被問得吞吞吐吐,語無倫次。

在憲法平等保護的語境中,律師要為哈佛大學按金錢和裙帶關係錄取的政策辯護,顯然是項難以完成的使命。在單獨起草的贊同判決意見中,高薩奇大法官用鋒芒畢露的文字寫道:「優惠金主、校友和教職員工孩子的政策對那些沒法拿父母的財富吹噓,也沒條件進校友會帳篷的考生毫無幫助。雖然表面上看,這類優惠政策也是種族中立的,但最受益的無疑是白人富二代考生。」

媒體和社會輿論則更進一步,把批評的對象從名校優惠富二代和學二代延伸到官二代,重提小布希總統當年成績平平但靠父母被耶魯錄取的舊事,連帶也對甘迺迪總統當年是否靠家族關係進哈佛提出質疑。有好事的作者甚至翻出甘迺迪的申請信,他在信中專門寫上申請哈佛的一大理由:「我想跟我爸上同一所大學。」

2022年的皮尤民調顯示,7成5的民眾不支持名校錄取中優惠富二代和本校學二代的政策,7成4的民眾不支持優惠少數族裔的政策。顯然,廢除這兩項政策在美國社會有廣泛的民意基礎。最高法院在哈佛案中只廢除了後者,並未觸及前者。如果這個判決只是在法律上終結了基於種族身分的平權措施,那麼它的社會意義有限。這個判決更深遠的意義在於,它激發了民眾對大學錄取中更大的不公平的廣泛關注和改變現狀的熱情。

在很多法律問題上,美國最高法院能發揮消防隊的功能,一旦做出判決,紛爭會逐漸平息。但在一些牽動社會、經濟、人心等方方面面的棘手問題上,最高法院的判決卻往往像火上澆油,讓固有的紛爭蔓延開來。這兩種現象都貫穿最高法院的歷史,關於平權措施的判決顯然屬於後者。子彈仍然在飛,愈來愈多的槍口從種族歧視轉向了社經地位導致的不平等和不公平,在種族問題上相互射擊的保守派和自由派,暫時找到了共同的開火目標。這起訴訟台前幕後的推手布魯姆被認為是保守派,但這起訴訟的理論大腦之一卡倫伯格,卻是具有濃厚進步色彩的自由派。他們在判決前後反覆抨擊哈佛優惠富二代和本校學二代的政策。自由派與保守派在大部分社會議題上針鋒相對,但在取消富二代和本校學二代優惠生問題上卻取得了難得的共識。

美國社會的不公平在不同時代會集中體現在不同社會問題中,對各個社會群體產生程度不同的影響。哈佛案的判決終止了大學錄取中簡單粗暴地以種族身分論英雄的做法,同時,它也有望讓平權措施惠及所有種族的社經弱勢階層。不過,禁止在錄取中照顧少數族裔已經成為現實,但取消錄取中優惠金主和裙帶關係的政策總體上還只是個願景。在現行法律下,學校按金錢錄取、按關係錄取,跟不按考試成績錄取一樣,只要不直接跟學生的種族身分掛鉤,都不違法。迄今為止,只有麻省理工、約翰.霍普金斯等少數私立大學取消了優惠富二代和本校學二代的政策,全國範圍內只有科羅拉多一個州立法禁止了州立大學實行類似政策。

如果聯邦政府有意願,也有決心改變名校錄取中的不公平現狀,手中有足夠的胡蘿蔔和大棒,在現有法律框架內可以有所作為。美國的私立和州立大學每年都從聯邦政府得到大筆經費,名校得到的份額最大。以哈佛大學為例,2022財政年度收到的科研經費高達9.76億美元,其中66%來自聯邦政府。按照美國法律,聯邦政府可以為使用聯邦經費的學校設置附加條件,比如要求學校在錄取中對社經弱勢家庭的學生採取平權措施,就像1960年代聯邦政府所做的那樣。當時的要求是不得歧視少數族裔,在最高法院做出上述判決後,聯邦政府有充分理由要求大學在錄取中不得歧視普通家庭和貧困家庭的考生。

這起訴訟的隱形原告「亞裔學生」被迅速淡忘,美國大小媒體、民間組織和國會議員紛紛集中砲火,抨擊哈佛等大學優惠金主和校友子女的錄取政策。判決後的第三天,幾個非裔和拉丁裔民間組織引用判決書中「廢除種族歧視意味著廢除所有種族歧視」的表述,向聯邦教育部申訴,控告哈佛大學優惠金主和校友子女的錄取政策構成對少數族裔的歧視,違反民權法案,要求教育部人權辦公室展開調查。顯然,最高法院的判決不但沒有終結弱勢群體的平權進程,反而激發起新一波追求公平的民權浪潮。正如有濃厚保守傾向的《華爾街日報》(The Wall Street Journal)觀察到的那樣:「上週最高法院禁止基於種族的平權措施後,下一場圍繞大學錄取的重大民權戰役正在積蓄能量。」

第一代中國移民家長把母國經驗帶到美國,期望透過讀書改變下一代的命運,無可厚非。不過,平權措施不只局限於大學錄取,也適用於職場聘用和升遷。大學只是人生的起步階段,學生畢業後終歸要進入社會,在美國職場上真正限制亞裔發展的往往不是大學錄取平權措施照顧的非裔和拉丁裔,而是白人社會根深柢固的裙帶關係。一些第一代中國移民家長有強烈的名校情結,把孩子塑造成擅長考試但缺少領導能力的做題家,長遠看並不一定有利於下一代的事業發展和社會地位的提升。

6年前,也就是最高法院判決費雪案的第二年,羅伯茨大法官曾在他兒子的中學畢業典禮上致辭。他給孩子們的祝福不同尋常:

「我希望你們偶爾遇到不公平對待,這樣你們才知道公平正義的價值⋯⋯我希望你們偶爾不走運,這樣你們才能意識到機會在人生中扮演的角色,才能明白你們的成功不全是理所當然,別人的失敗也不全是活該。人生免不了失敗,當你輸了一場,我希望你的對手偶爾會幸災樂禍,這樣你能理解競爭風範的可貴。我希望你們被人忽視,這樣才知道傾聽別人有多重要,我希望你們遭受適當的痛苦,從中學會同情。不管我希望與否,這些都會發生。至於你們是否能從中受益,取決於從自己的不幸中獲得啟發的能力。」

追求平等和公正固然離不開法律,需要社會各族群、各階層永不止息的努力,但畢竟法律有邊界,時代有局限。面對無比豐富的生活世界和極其多樣化的個人遭遇,法院在試圖解決棘手問題時往往捉襟見肘,力不從心,為社會中的每個人留下選擇的空間和空白。這或許是為何羅伯茨大法官在判決書中強調「學生本人的勇氣和決心」,在致辭中強調從個人不幸中獲得啟發的能力。哈佛案終結了大學錄取中基於種族身分的平權措施,但憲法和民權法案保障平權的公平和正義原則並沒有終結。它為過去半個世紀的種族平權運動劃上了一個句號,令很多人失望;但同時,它也讓很多人看到未來基於社經地位和個人努力的平權願景。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。