閱讀現場

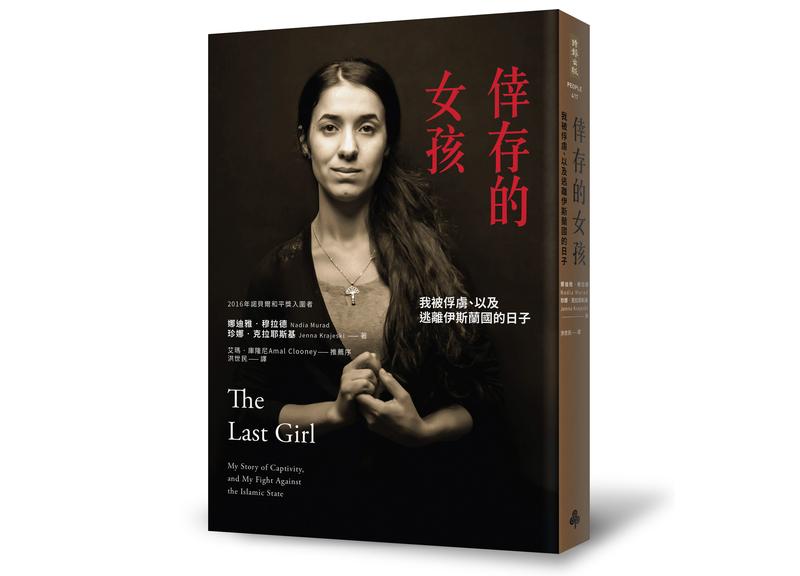

(編按:本文為新書《倖存的女孩:我被俘虜、以及逃離伊斯蘭國的日子》書摘,經時報文化出版社授權刊登,標題及內文小標為編輯所加。)

那時我還不了解,一個男人可能有多殘忍。哈吉.薩曼是我遇過最惡劣的男人,而在他允許衛兵強暴我後,我祈禱被他賣掉。我不在乎賣給誰也不在乎被帶去哪裡。在我看來,就連送去敘利亞──更難逃離、我曾覺得與死刑無異的地方,都比繼續待在薩曼身邊好。當我幻想將伊斯蘭國為種族滅絕接受審判時,我想看到哈吉.薩曼被生擒。我想去獄裡看看他,怎麼被攜槍的伊拉克軍官和衛兵團團圍住。我想看看他的模樣,聽聽沒有伊斯蘭國的勢力在背後撐腰,他會怎麼說話。我也想要他看著我,回想他對我的所作所為,了解這就是他永遠無法重獲自由的原因。

一個沒見過的衛兵和司機坐在一輛小白車的前座。「你餓嗎?」他在我們離開時問。我搖頭,但我們還是停在一家餐廳外面。司機進了餐廳帶回幾個包了錫箔紙的三明治,把其中一個連同一瓶水丟到我旁邊的後座。車外,人們熙來攘往,買食物、坐下來、吃東西、講手機。我恨不得可以打開車門讓人們看到我,希望他們一明白我的遭遇就會幫助我。但我不覺得他們會。濃濃的肉和洋蔥味穿透錫箔紙撲鼻而來,當車子再次開動,我閉上眼睛,努力不吐出來。

「恭喜你,」那個好戰分子說,一邊揮手叫我們離開。

這會兒天已全暗。我們沿著公路往東出了摩蘇爾,一路超過好幾輛汽車和貨車。黑暗中,平坦的伊拉克風景似乎綿延無盡。那些逃脫的女孩都去了哪裡?她們怎麼通過摩蘇爾的檢查哨?如果她們順利通過檢查哨,怎麼知道要從哪裡穿過田地?誰可以幫助她們?誰會出賣她們?她們可以撐多久不渴死?她們是如此勇於嘗試。

「你看!」司機說,指著前方路邊的一個小箱子,在我們頭燈的照耀下閃著白光。「不知道那是什麼?」

「別停,」衛兵警告:「那可能是土製炸彈。你知道這條路到處都是那種東西。」

「我認為不是。」司機說,把車停在離箱子大約10呎的地方。箱子的側面有圖畫和文字,但從車上無從判別。「我敢說是搶來的東西掉出貨車了。」他很興奮:身為地位低下的司機,他沒辦法像伊斯蘭國的高階男人拿到那麼多新玩意兒。

雖然衛兵反對到底,「沒有人會把好東西留在路上的!」他說:「如果那爆炸了,我們全都會沒命!」司機還是下了車,走向那只箱子。他蹲下來仔細觀察,沒有碰它。「不管那是什麼,都不值得這樣。」衛兵喃喃自語。我想像司機貪心地打開蓋子,一聲轟隆巨響,把他炸個粉碎,也讓我們的車子彈射到沙漠中間。如果我死了,只要那兩男人也死,就無所謂了。拜託它是炸彈,我祈禱。

一分鐘後司機撿起箱子,得意洋洋地帶回車上。「是風扇!」他說,把箱子放進後車廂。「有兩支,是用電池的。」

衛兵嘆了口氣,幫他把箱子塞進行李廂。我倒在椅子上,失望透頂。經過第二個檢查哨後,我問司機:「先生,請問我們要去哪裡?」

「哈姆達尼亞(Hamdaniya ),」他告訴我。顯然,哈姆達尼亞,尼尼微北方的行政區,已經被伊斯蘭國占領了。我同父異母的兄弟哈利德曾駐紮在那裡的軍隊中,他並未告訴我太多那裡的事情,但我知道那裡有大批基督人口,而現在不是撤離就是死了。路上我們經過一輛燒黑伊斯蘭國車子的翻覆遺骸,是占領戰爭的明證。

我們不久就抵達哈姆達尼亞地區的一個城市。市內一片漆黑,完全沒有電力,味道也很可怕,像腐爛的獸肉。街道悄然無聲,住家已經沒有老百姓。城裡只剩恐怖分子,也只有伊斯蘭國總部燈火通明,由巨大的發電機供電,在死寂的夜裡噪音大作。

在伊斯蘭國初至伊拉克時,他們承諾會幫缺乏公用事業的城鎮恢復。他們的宣傳不歌頌暴力的時候,都在誇耀那些承諾──電力、更好的垃圾收集、更好的馬路──彷彿是一般政黨。他們說民眾相信他們、認為他們的施政會優於伊拉克政府,但在摩蘇爾我沒見到任何跡象讓我覺得百姓的生活有變好。現在這個城市就像一個殼,空洞漆黑,散發死亡的氣息,只住著當初做了空洞承諾的恐怖分子。

我們停在伊斯蘭國的總部前面,走進去。一如在摩蘇爾,裡面到處都是好戰分子。我靜靜坐著,等人告訴我要做什麼;我累壞了,好想睡覺。一個好戰分子走進來。他個子矮小,老到駝背,僅剩的牙齒也在嘴裡腐爛。「上樓去。」他告訴我。我很害怕,相信哈吉.薩曼是藉由把我賣給這個老頭子繼續懲罰我,而這會兒老頭子就是叫我去打算強姦我的房間。但當我打開房門,我看到那裡有其他的女孩。我一會兒才認出她們。

「吉蘭!妮絲琳!」是我的嫂嫂和姪女。沒有比見到家人更開心的事了,所以我們奔入彼此懷中,親吻,哭泣。她們都穿得跟我一樣,而且看起來像好幾個星期沒睡了。妮絲琳真的很嬌小,我不知道她怎能應付當薩比亞的日子。至於吉蘭,和她深愛的丈夫分開,我覺得強暴對她來說一定比我更悲慘。知道我們可能隨時又被拆散,我們很快坐到地上,互訴自己的遭遇。

「你們是怎麼到這裡的?」我問她們。

「我們都被賣了,」妮絲琳說:「我在摩蘇爾被賣兩次,然後被帶到這裡來。」

「你知道凱薩琳怎麼了嗎?」妮絲琳問我。

「她也在摩蘇爾的一個中心,」我說。

我告訴她們拉米雅告訴我的瓦拉的事,以及我的部份遭遇。「我被一個可怕的人監禁,」我說:「我試圖逃跑,但被他抓到。」我沒有一五一十地告訴她們。有些事情我還沒準備大聲說出口。我們盡可能緊擁彼此。「樓下那個一臉猥褻的老頭,我認為是他把我買下來的,」我說。

「不是。」妮絲琳看著地上,「他買下我了。」

「晚上給那齷齪的老頭硬上,你怎麼受得了?」我對妮絲琳說。

妮絲琳搖搖頭。「我完全沒想到自己。」她說,「蘿吉安呢,被那個彪形大漢帶走,她怎麼樣了?在她離開後,我們全都瘋了。我們拼命哭。在那一刻,我們甚至忘記克邱發生的事情,滿腦子只有蘿吉安被那怪物帶走的事。」

「克邱發生什麼事了?」我膽戰心驚地問:「你們確切知道嗎?」

「我在電視上看到,所有男人都被殺了,」妮絲琳說:「每一個男人都被殺了。新聞是這樣說的。」

就算我已經聽到學校後面的槍聲,但在那一刻前,我仍抱持男人大難不死的希望。聽到姪女言之鑿鑿,就像再次聽到子彈發射,周而復始,直到那成為腦海裡唯一的聲響。我們試著互相安慰。「不要為他們死去而哭,」我告訴她們:「我恨不得自己跟他們一起死。」死,比被當成商品賣來賣去,被強姦到身體稀巴爛來得好。我們的男人包括學生、醫生、青年和長者。在克邱,我的哥哥和同父異母的兄弟幾乎全部肩並肩被伊斯蘭國處死。但他們的死只在一瞬間。當你成了薩比亞,你日日夜夜、分分秒秒都在死,而跟我們的男人一樣,你再也見不到家人或家園。妮絲琳和吉蘭認同我的說法。「真希望當我們的男人遇害時,我們也跟他們一起死。」她們說。

一嘴爛牙的好戰分子,也就是妮絲琳的俘虜者,來到門口,指著我。「該走了。」他說,而我們開始乞求:「你想對我們做什麼都可以,拜託讓我們在一起!」我們大叫,緊抱著彼此,就像那一夜在摩蘇爾一樣。而如同那一夜,他們硬生生把我們拉開,在我還來不及說再見之前,就把我拖下樓。

在哈姆達尼亞,我失去了一切希望。那裡被伊斯蘭國控制,沒有逃生路線,也不用幻想在街上行走的人看到不幸的亞茲迪女孩會伸出援手。那裡除了空蕩的房屋和戰爭的氣味,什麼都沒有。

15分鐘後我們到達哈姆達尼亞的第二個中心。我有不祥的預感,會在這裡碰到新的主人,所以我慢慢離開車子,感覺身體彷彿是用水泥做的。這個中心由兩棟房屋組成,而當我們的車子停下來時,一個中年男子從較小的那一棟走出來。他留著長長的黑鬍子,穿伊斯蘭國的黑褲。司機指示我跟著他進去。「那是阿布.穆阿瓦亞。」他告訴我:「照他說的去做。」

這棟屋子只有一層樓,但非常整潔美觀,曾歸一個富裕基督家庭所有。裡面沒有女孩迎接我,只見四處堆著亞茲迪的服裝,比保守穆斯林伊拉克婦女穿的傳統連衣裙亮麗大膽;還有已撤離屋子的那家人的遺物。就像走進墳墓。阿布.穆阿瓦亞進了廚房,和另一個較年輕的男人一起吃麵包和優格,喝紅茶。

「我要在這裡待幾天?」我問那些男人:「我有家人在另一個中心。我可以跟她們在一起嗎?」

他們幾乎連一眼都沒看我,阿布.穆阿瓦亞回答:「你是薩比亞。」他淡淡地說:「你不是發號施令的人,你是奉命行事的。」

「娜迪雅,你皈依了嗎?」另一個男人問。

「是。」我回答,懷疑他們怎麼知道我的名字、還知道我多少事情。他們沒有問我從哪裡來或家人怎麼了之類的問題,但也許那些細節對他們無關緊要。重要的是我人在那裡,而且我屬於他們。

「去洗澡。」阿布.穆阿瓦亞說。我不知道哈吉.薩曼用多少錢把我賣出去。就我所知,已非處女的薩比亞比較便宜,而因為我在巴士鬧事,又企圖逃跑過,我可能已經有愛惹麻煩的名聲。這也是我那次嘗試的懲罰嗎?也許薩曼是亟欲擺脫我而把我當成禮物送人,或者他已找到就他所知最殘酷的男人,把我送給他。那種事情是免不了的,我知道。亞茲迪女孩會在恐怖分子之間傳來傳去,免費。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。