閱讀現場

本文為《時光悠悠美麗島:我所經歷與珍藏的時代》部分書摘,經春山出版授權刊登,文章標題與文內小標經《報導者》編輯所改寫。

這是一個女性的生命經歷與台灣史的對話。唐香燕是個遷台的「海派家庭」裡長大的孩子。身為外省家庭的么女,一路在父母與兄長的保護下順遂長大。1979年,年輕的她初為人妻,丈夫陳忠信即因《美麗島》雜誌編輯的身分被捕入獄。從此,她的生命就與對台灣政治影響甚深的美麗島事件深刻交纏。

即便擁有細膩的書寫能力,曾經的她無法為自己看過的一切寫下隻字片語。然而,行過中年,做為傳承與見證,也為個人生命尋求解放與自由,她終能提筆,為自己活過與珍藏的時代留下記憶。

她描寫了那些過往啟蒙台灣出版、學術、社會以及政治的精采事件與人物;有些是近身相處、學習、互動與工作的記憶,有些則是偶然相逢的吉光片羽,這些並非詳細的歷史紀錄,而是個人層次上的經驗與記憶片段,卻也讓讀者在閱讀中,更能生動地看見時代氛圍以及人物各自的風采與特質。

本文回憶的主角,是《夏潮》雜誌總編輯蘇慶黎和她的媽媽蕭不纏。透過在唐香燕記憶中登場的人物,他們的一點一滴,我們彷彿再次看見距今40年的美麗島時代,時光並不久遠。

那一年,1979年,夏天,我剛結婚,由台中搬到台北,租屋在台北南區半山腰社區的公寓7樓。

會在於我完全陌生的台北找到這距離台北火車站大約50分鐘車程的住處,是因為我的大學室友文庭澍婚後曾短期住在這個社區,我來看過她,知道這裡,喜歡這裡的綠樹清蔭,所以在報紙租屋欄上看到這個社區有房子出租,便在湧現腦海的綠樹清蔭間打了電話,聯絡屋主。

庭澍又為什麼會住到這交通並不便捷,必須坐社區交通車出入的南區半山腰,是因為她的先生林載爵認識家在這個社區的、《夏潮》雜誌的總編輯蘇慶黎,經她介紹,方在清蔭匝地的南山腰社區安家住下。

所以,我和先生陳忠信會落腳台北這一僻靜的角落,一住住到現在,40年了,比我住在自己南部的出生地還要久,都要回溯到那個夏天,那位我在找房子搬家時還不認識的朋友蘇慶黎。

當時,在那年輕的歲月,朋友們同氣連枝,一個個相招,好多都陸續搬來至半山腰上,成了鄰居。唐文標、邱守榕、田秋堇、劉守成、王津平、陳妙芬、蕭裕珍、謝明達、林濁水、陳文茜、林正杰、楊祖珺、賀端藩、蘇治芬⋯⋯有在這裡相愛的,有在這裡吵架的,有在這裡生養孩子的,也有在這裡被抓走的。

朋友,這些朋友,在政治的光譜上,各有取向,日後走到不同的路上,開展各自的生涯,甚至不太相見,很少往來,可是,在1970年代末,我初識他們的時候,大家常常有話直說,彼此無嫌猜,而且有著相同的關切,因此樂意走在一起,或者比鄰而居。那共同的關切就是:要打破一黨專制,要有民主台灣,要有自由、開放的未來。

那青春無嫌猜的年代,雖不久長,卻是永恆的存在。

我們並不清楚我們會有什麼樣的未來的往前走。我們憑藉的只是年輕,和年輕特有的大膽。

我被帶領著,去到蘇姊面對北山,有獨立門戶出入,斜坡上的家屋。

蘇姊,蘇慶黎,我認識她的時候,周邊很多朋友都叫她蘇姊。33歲的蘇姊,不論什麼人叫她,都會笑呵呵的轉頭回應,於是我們看見她閃亮的眼睛,圓潤的臉頰,光致的額頭,真是很漂亮啊,這個蘇姊!有一次,黨外老老少少一大夥人走在路上要去吃飯,一位瀟灑風流人物誇蘇姊是「黨外的蒙娜麗莎」,走在前面的蘇姊聽到了,也是笑呵呵的轉頭看看,表示她聽見了,無所謂啊,怎麼叫都無所謂啊,然後她眉毛不揚,神色如常,滿不在乎的轉回頭去,繼續說著話朝前走。

怪不得啊,怪不得她可以那麼年輕就編出《夏潮》。30歲!她30歲就能總管一份硬雜誌的編務,設定議題,集結寫手。在這之前,聽說她結了婚,兩年後又離了婚,對象是創辦《夏潮》雜誌的鄭泰安醫師。她不在乎她的漂亮,她也不把她是女性這件事放在心上,她大概覺得把醫師丈夫轉回醫師朋友更合適些。通常在這個年紀多少總要跟自己搏鬥的,她卻好像不會。她戰鬥與注目的對象不是自己。

我對她那滿不在乎的姿態佩服極了。

這個蘇姊,要是看見你了,會立刻跟你說話,呵呵,好嗎?最近怎麼樣啊?她問。常常手裡還拿了根菸。在蘇姊家裡初看見她的時候,也是這樣,她的菸一根接著一根,煙霧由我們圍坐的餐桌裊裊升起,被查禁的《夏潮》,《夏潮》關注的社會、政治議題,大家以後應該要做什麼,就在這煙霧裡一波一波的湧動著。

蘇姊起身去書房找東西,我和大夥一塊兒跟進去。書房裡滿滿堆著書和資料,臨窗有張大書桌,右手邊置一架五層的竹書架,上面也滿堆著書和資料。其他人忙著鑽入書堆,我一眼喜歡上那五層竹書架,竹材觸手清涼,形制簡單大方,不曉得蘇姊從哪兒弄來的?

她還是一邊說話,一邊手不離菸。唉,非得抽這麼多菸嗎?她媽媽還是退休的護士長呢。被嗆得受不了的我偷眼望望在廚房洗洗刷刷,忙個不停的蘇媽媽。

蘇媽媽蕭不纏女士,那時候年過60,人很清瘦,精力卻旺,總是忙個不停,家裡收拾得乾乾淨淨,還在屋外的大陽台種花,在門外的山坡地上種菜。

為了躲香菸味道,我踱到客廳坐下,打量著白紗和暗花的雙層窗簾拉向兩側的落地窗,大口吸進外面流進來的山間清氣,再看看保養得很乾淨的沙發、地毯,貼著黃白色調幾何圖案壁紙的牆壁,以及靠牆一架黑亮的鋼琴,覺得這個客廳正式、時髦,還有點浪漫,不像是蘇姊的手筆,那大概是蘇媽媽的風格了。我在茶几上拿起一本雜誌,不是戰鬥雜誌《夏潮》,是日文的《文藝春秋》。

原來蘇媽媽的日常讀物是《文藝春秋》!我肅然起敬。

蘇媽媽的故事,之前我聽人說過一些,後來經由書本、文章、輾轉聽聞,和蘇姊的片段述說,我又拼湊了一些訊息。蘇媽媽,我拿起《文藝春秋》那時,正在廚房打轉,顯然是管不住蘇姊的這個蘇媽媽,曾經年輕過。她在1944年,26歲的時候,嫁給37歲的老台共蘇新。台南佳里人蘇新,留學日本東京,在1928年,21歲的時候,成為正式的共產黨員,第二年即回台灣組織工人,從事工運。1931年,他24歲,被日本政府逮捕,坐牢12年,1943年出獄。

出身台南安平的女子蕭不纏,容貌姣好,氣質高潔,且能自食其力,結婚以前是高雄醫院的護士長,一嫁卻嫁給一位年紀不輕、又看不出前途在哪裡的政治犯,為什麼?

或許,她是出於不忍之心和愛敬之情。她很知道讓政治犯坐牢12年意味著什麼,她自己的哥哥蕭來福,與蘇新是於東京結識的台共戰友,也在回台灣後投入工運,而被判刑10年。懲罰,打壓,隔絕,阻斷,讓你的青春崩解,讓你的生命撕裂,讓你活著嘗到死的滋味,讓世界忘記你,那就是你為無產工農大眾奮鬥的報酬。

就讀高等科學校的少女蕭不纏去台南監獄探望哥哥時,見到過和哥哥同齡的獄友、兄弟蘇新。這位蘇新,刑滿出獄,回到20年沒有回去的台南故里,母親已逝,鄰里陌生,他沒有家了。在他一心為著建造一個更合理的社會而打拼,甚至犧牲、坐牢的時候,他的家散了。蘇新的老伯母流著淚要他重新成一個家。但是出獄歸來,身無長物,要如何成一個家?

這時候,蘇新的生死兄弟蕭來福提出讓妹妹蕭不纏去嫁給蘇新的願望,做妹妹的一向仰敬哥哥,她無法拒絕,搖頭好像比點頭更困難些。於是,她辭了工作,默默嫁給出獄後在彰化工作的蘇新,後又隨他到佳里住下。他們在彰化拍了穿著正式的西服、套裝的合照,沒有舉行婚禮儀式。

終於,37歲的蘇新,彷彿是死了,又活了過來。那崩解的青春,撕裂的生命,有人幫他縫合、重建起來。1945年,日本投降,戰爭結束以後,蘇新和懷孕的妻子離開台南,搬到台北,住了一年多,他積極參與《政經報》、《人民導報》、《台灣評論》、《台灣文化》等很多份報刊雜誌的編輯工作,亦寫作不斷。持續關懷著政治、社會的走向,他的人生重新啟航。1946年,女兒蘇慶黎出生。做父親的為了慶祝台灣光復,為了慶祝新時代的黎明光啟,給女兒取「慶黎」這個名字。

可是,曙光曚曨,這一家,夫妻、父女緣淺,1947年夏天,夫妻結髮3年,1歲的女兒還抱在手上,他們就緣斷分別,至死沒有相見。

他們分手之地是上海。

那一年初春,台灣驚爆二二八事變,軍隊向人民開槍,報刊陸續被封,文化、思想、新聞各方面的許多傑出人物難逃被殺被捕的命運,蘇新在逃亡2個多月後,由朋友出錢、出力幫忙,改名換姓,更易裝扮,帶著妻女,搭乘輪船出逃至上海。

帶著妻女逃亡,或許是因為夫妻倆一路哄著小孩,像個尋常一般的家庭,容易避過追捕的耳目。可是,一家三人到了上海,上海居,大不易,而國民黨政府追緝之手在上海也逐漸靠近了。蘇新決定單身逃往香港,妻子、女兒則託可靠的朋友送回台北。那時候,他相信他們有一天會再見面,時局會朝他的期望發展,而他會渡海回到故鄉台灣。

29歲的蕭不纏,在上海待了2個月後,抱著女兒蘇慶黎,再次登船過海。雖然惶惑不安,但她以為暫時分別後,擾攘風波終會歸於平靜,海上有船相通,過些日子,他們夫妻、父女總會相見。

他們都錯了。1949年,蘇新在大陸易幟後,由香港到了北京。台海阻隔,返鄉路斷,他在他以為是心靈故鄉的地方,繼續隨動盪的政治局勢浮沉,捱過種種打擊,也另外成立家庭,有了一兒一女。清癯瘦弱的蘇新,省視過往,內心雖明白,但身體漸衰,氣息微微,於1981年過世。

蕭不纏帶著女兒回到台灣,投奔住在高雄的妹妹、妹夫,並於高雄的醫院重拾護理工作,還省下薪水,託人帶去香港給丈夫。從丈夫那兒,她接獲的最後一封信是他要離開香港以前寫的,他說了他的動向,他提到女兒,他希望女兒以後能夠學鋼琴,接觸音樂。

為了讓見不到父親的女兒過得不比別人家的孩子差,做母親的把女兒托養在家境安定康寧的妹妹、妹夫家,自己拼命工作,兼差賺錢,讓愈長愈好的女兒學鋼琴,學舞蹈。她希望女兒安定康寧的成長。

可是這女兒聰明敏銳,她上初中以後接觸到舊俄文學、莎翁戲劇、古典音樂和1930年代的中國文學,又於14歲,由第一次去拜望的父親舊友吳新榮醫師手上,接獲父親22歲時在東京拍攝的一張照片,此後逐漸瞭解自己的身世,便有了母親所不樂見的心思。

對少女蘇慶黎來說,記事後從未見過的父親,或許從此以永遠的豐容盛鬋、眼神清澈的22歲之姿,留存在她的心眼裡。那樣的父親,對她來說,或許比步入中年的40多歲母親要更親切、更接近、更貼心。30多年後,父親去世已過10年,她自己罹患癌症,但仍掙扎著理出父親的一些舊稿,奔走於熱心友人和出版社之間,努力要為父親出版全集。

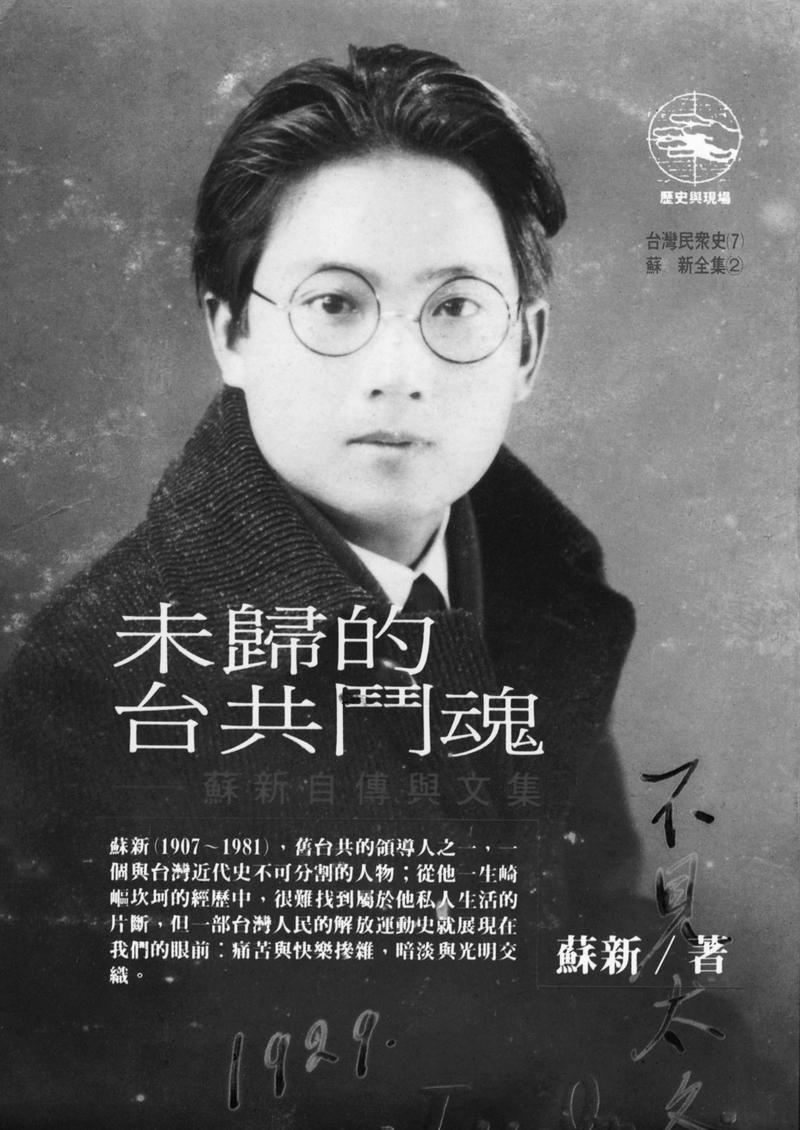

時報文化出版公司出了三冊由藍博洲主編的《蘇新全集》。只得三冊,當然不能算是全集。但是做女兒的拼命、盡力了。其中第二冊《未歸的台共鬥魂──蘇新自傳與文集》,封面用的那張黑白照片,就是少女蘇慶黎永遠記認的父親,22歲,正在展開他的戰鬥歲月的蘇新。

蘇新的女兒蘇慶黎,反叛安逸,拒絕平凡,挑戰母親,走向父親。她和父親一樣追尋夢想,要為無產階級奉獻生命,想望建立公平、正義、合理的社會,她考上台大哲學系念書,她成長為和母親的期待落差極大的熱血青年。安定康寧是不用去想了。她一路衝撞著走到這裡,我在這個時間點上認識了她,以及蘇媽媽。

然而,大家都忙,我安好家後,也早出晚歸,開始上班,其實不常見到蘇姊和蘇媽媽,只是每當見面,就會感受到一種莫名的親近。

在省立高雄醫院護士長任上退休的蘇媽媽,移居這台北半山腰上的社區,種花、種菜,忍受離婚的女兒在家裡製造的大量煙霧,招呼她那些天南地北跑來,甚至安然住下的眾多朋友;跟著收拾女兒和這些朋友製造的滿屋雜亂,隨時努力把屋子由人民公社紛雜的樣態搶救回雅舍幽居的原貌。

慶黎,慶黎,大家喊。蘇姊,蘇姊,大家叫。唉,她是蘇姊了,還能拿她怎樣?她不是理想中的聽話乖巧女兒,但又能怎樣?她不要婚姻,不要小孩,要為無產階級犧牲奮鬥,真的必需要這樣嗎?家裡頭,為無產階級犧牲奮鬥的人還不夠多嗎?她是真的大方,什麼都捨得拿出去,自己的家,就是朋友的家,自己的東西,就是朋友的東西。不過她的那些朋友,多半也不壞啦,來到家裡,總是先問:「蘇媽媽,你好不好啊?」在路上遇到,也總是老遠就喊:「蘇媽媽,你好不好啊?」

唉,好不好呢?難講。他們自己呢,就顧好自己吧,不要出什麼事就好。

那時候,事情一件一件的出。1979年8月,《美麗島》雜誌創刊。9月,在中泰賓館舉行創刊酒會時,發生《疾風》雜誌帶人來鬧場抗議的中泰賓館事件。在山雨欲來的氣氛中,9月、10月、11月,《美麗島》雜誌出刊第二期、第三期、第四期。12月10日,《美麗島》雜誌社在高雄市舉辦紀念世界人權日大會時,爆發高雄事件,12月13日開始,國民黨政府張開網羅,大舉逮捕美麗島人。

出事,出大事了!先生被捕,朋友則如驚弓鳥雀,四散飛逃。先生被帶走之後的那個早晨,我站在凌亂的客廳中間,走投無路的時候,最早打電話給我的是蘇姊。她的訊息來得很快,國民黨閃電抓人不久,她就得知大逮捕開始了。她那時候不在山上,她想到我不是政治圈人,也不認識什麼人,這時候一定六神無主,便由陳鼓應老師家裡打電話來,要我去陳老師景美的家裡。

一開始我聽不出她特意壓低的聲音,後來隱隱猜出是她,便慌急下山,找到陳老師家。待我到了,她抱抱我說沒事的,你不要哭,要堅強知道嗎?我沒有很多時間了,得要走了。然後,她把我交託給初次見面的陳太太湯鳳娥,才急由後門出去,隱入曲折巷弄,匯入往來行人。我像個牽衣不能放的小女孩一樣跟在陳太太後面,剛看見她關上後門,就聽見前門有人重重擊打。是來追捕蘇姊了。只差一步,她就會給逮個正著。

所以蘇姊打那通電話給我,是冒著暴露自己行蹤的危險。

蘇姊遭追緝,李南衡等幾位朋友助她逃躲了一陣,但她認為在劫難逃,決定主動投案,以免牽連別人。疲勞審訊2個月後,或許是因為她雖然在《美麗島》雜誌上寫稿,也掛名為雜誌的編輯,實際上並未涉入編務,社務也參與不深,而被釋返家。

朋友們去山上的家裡看她,她還是很有精神,手上拿著菸,說著說著還又哈哈一笑。反而是蘇媽媽看起來比較緊張,在廚房裡不停的擦擦洗洗。

美麗島大審過後,1980年夏,秋,漸漸的,有些親近的朋友離開台北,台灣。我很羨慕,感到寂寞,感到不捨,心裡好像空了一塊,但也真的覺得他們應該走,應該去外面,去連我們這些不能走的人的份,好好呼吸幾口自由的空氣。

倒是好像比較常看見蘇姊了。有時候會碰見她趿著粗高跟拖鞋,裹著厚厚的鋪棉粉色晨袍,走去社區的小超市買東西。八成是買菸吧。這大概算是她的韜光養晦期。

保平安並不是理所當然的事,要時時留神。那個時代是讀大學時有讀書會案底的人,要出國留學,學校申請好了,什麼手續都辦好了,還不能安心,人都到了機場,上了飛機坐下,還不能安心。飛機起飛,飛了大概一個鐘頭,才終於能夠放心,心想終於逃離樊籠了!這下總不能叫飛機調頭飛回去了吧?

那個時代就是那樣的,保平安並不是理所當然應該要有的事,須得時時留神。所以朋友相見,見到彼此平安,就都很開心,彼此也常交換被跟蹤監視的訊息。1980年2月28日,青天白日下,林義雄律師位於台北鬧區信義路巷內的一樓家屋裡,發生滅門慘案。全台顫慄,而我們驚覺,身在窮山惡水間,我們並不安全。

美麗島事件發生後,曾有朋友說過那時候大概只有美麗島人的家屬是安全的,我們女人太太們為了救援丈夫兒子,可以衝上去打爛仗,不會有事。

事實證明,這話太樂觀了。從來沒有衝出去打什麼爛仗的老太太和小女孩被殘殺奪命,我們,怎麼會是絕對安全的?一晚我下班回家時,發現全社區大停電,連路燈都是暗的。走進公寓樓梯間時,十分忐忑,心裡浮上不好的想像。走過原來是唐文標住的5樓住屋時,扶著樓梯欄杆抬頭往上看,上面黑黝黝的,什麼都看不見,我怕了,不敢往上走。雖然不好意思,還是去按了5樓那屋的門鈴。

幸好5樓那時候的住家,我也是認識的。是作家孟祥森一家。孟祥森不在,但後來成為我好朋友的梁祥美在,他們的老二小青也在。梁祥美立刻讓就讀中學的小青拿著手電筒陪我上樓,她則開門立在門口等。我上7樓打開門後,小青陪我進屋,一間屋一間屋的,連陽台都幫我照了一遍。沒事。但等我點上蠟燭,他要走時,我叫他再等一等,讓我拿手電筒去照一照衣櫃裡和床底下。

這個阿姨小心成這樣!小青大概印象深刻。第二天碰到孟祥森,他對我說:以後有什麼事,你隨時來按鈴,我們家那兩個男生,小青,和飛飛,都供你差遣。你需要他們幫你做什麼,就叫他們去做,千萬不要客氣。

那次沒事,但是另外有一晚,我下班回家,發現有人在我不在家時來過。因為有人用過浴室的馬桶沒沖淨,白陶瓷上濺得斑斑點點好骯髒。

驚嚇中,立刻浮上心頭的是小時候聽母親講的高雄家裡鬧小偷的故事。母親說,那回父親去台北出差,晚上小偷就來了。日式平房外頭月光很好,母親帶著我們孩子睡得正熟,不曉得怎麼她睜眼醒來,看見月光照進屋裡,忽有個人影出現在臨院子的一排落地玻璃拉門上。

誰?母親不敢聲張,隔門看著這翻過水泥圍牆,跳進院子來的人在玻璃拉門外,由一頭走到另一頭,再由另一頭走回來,影子忽忽游移過一格格玻璃,過去,又過來。他在尋隙要進來。幸好母親臨睡前檢查過門窗,那排落地玻璃門的幾個門鎖全拴緊了,前門和廚房邊門也關緊了。

母親一夜不敢闔眼,最終小偷也放棄了,沒有進屋。但是第二天早上,母親在院子花樹下發現了小偷的排泄物。據說那是他們的行規,母親講,他們沒有拿走東西,就要留下點東西,才不會招晦氣。

沒有拿走東西,就要留下點東西。我想著母親的話,撥電話給蘇姊,問她該怎麼辦。蘇姊說她馬上過來。

她行動迅速,不到5分鐘,就穿著她的標準裝扮,粗高跟拖鞋和粉色晨袍,下兩段階梯,過兩條馬路,上7樓來敲門。不慌不忙去浴室檢視後,她叫我看看有沒有丟了什麼東西。我說看來沒有丟什麼,她沉吟一下,叫我打電話報警。報警也抓不到人的,她說,只是我們要走明路,讓這件事情登記有案,而不是默默過去。

我報案後,管區警察很快來了。記錄立案存查。叫我有事隨時聯絡。

就這樣了。蘇姊陪在旁邊,讓事情過了明路。幸好沒有發生第二次。

蘇姊關心的不只是我,她也關心其他政治犯的家屬。她知道政治狂潮橫掃過後,入獄政治犯的家屬,那些女人和小孩,也無辜受到傷害。她想要由救援和照顧開始,重新扶持起元氣大傷的黨外。我們這種人啊,有一次她這樣對我說,就是跌倒在地上,也要抓一把泥土爬起來!不會白白跌倒的,一定不會的!一定會再站起來的!你看著好了!

所以,她這個資深的政治犯家屬,參與了關懷政治犯家屬的工作,和周清玉、陳秀惠、袁嬿嬿、蘇治芬等朋友一起為孩子們舉辦夏令營,讓那些在學校或社區遭受歧視、欺負的孩子可以開懷放膽,玩個痛快。幾年後,我生了兒子,兒子能夠下地走路了,我也帶他去參加過夏令營。

先生,和其他難友,幾年後,陸續出獄。我不曉得他們是不是都抓了一把泥土爬起來,站起來。然而幾乎薪盡斷火,卻是一燈續命的黨外民主力量,漸漸又集結起來,成立了新的政黨。

坐牢4年的陳忠信,出獄後,在春寒料峭的政治氣氛中,以杭之的筆名重新出發,並於1990年代重回政治第一線工作。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。